湖北襄樊菜越墓出土缠丝玛瑙珠源流试析

摘要:襄樊樊城菜越三国墓共出土有两枚黑白纹缠丝玛瑙珠。本文将这两颗黑白纹缠丝玛瑙珠的制作工艺、形制与同时期墓葬或遗址中出土的缠丝玛瑙进行对比,认为襄樊樊城菜越三国墓中所出土的这两颗缠丝玛瑙珠应是通过“海上丝绸之路”经广西合浦地区传入中国的,并在东汉三国时期受到贵族阶级的追捧,进而对中国境内出土的黑白纹缠丝玛瑙珠之来源进行更为深入的分析。

关键词:襄樊菜越墓;缠丝玛瑙;海上丝绸之路

一、菜越墓出土缠丝玛瑙概况

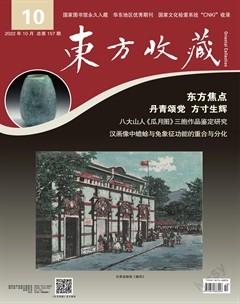

2008 年 10 月,襄樊市文物考古研究所在襄樊市樊城区建设路与长虹路交叉口的东南部抢救性发掘了一座三国时期的墓葬。墓葬形制为土坑竖穴多室砖墓,由斜坡墓道、墓坑、甬道、前室和后室等组成。后室发现木棺两具,南北向,东西并置,为夫妻合葬墓,东边为男主人,西边为女主人。本文所探析的两颗缠丝玛瑙珠便出土于女主人棺内,同时还出土六颗球形水晶珠(图1),根据人体骨架分析,应该是女主人左手臂上所佩戴的水晶玛瑙串饰。

这两颗黑白纹缠丝玛瑙珠,一颗较长、一颗较短。长的呈中间粗两头细的纺锤形,短的呈水滴形,可能是因长时间佩戴,导致短的磨损挤压变形。它们通体莹润,历经近2000年的岁月洗礼,表面依然熠熠生辉。其上的白色缠丝部分犹如一条条白色丝带环绕,在黑与白的对比之下,显示出其独特的艺术美感。

二、对黑白纹缠丝玛瑙珠的形制界定

首先,我们所研究的是一类以黑色为地、白色条带状纹饰围绕的纺锤形管状珠饰,即缠丝玛瑙中的一小部分。缠丝玛瑙实际上既包含了本文所探索的黑白纹缠丝玛瑙珠,也包含了另一种,名为肉红石髓玛瑙珠。其次,我们所探索的是年代范围在西汉至六朝时期的黑白纹缠丝玛瑙珠,由于其制品沿用时间较长,各个时期都有出土,因此我们将襄樊菜越墓及其他地区所出土的黑白纹缠丝玛瑙珠的年代限定在两汉至六朝时期。最后,我们所探讨的黑白纹缠丝玛瑙珠,其颜色纹理几乎一致,形制也相近。此外,一种由人工对普通玛瑙珠进行染色和蚀花,被称为蚀缠丝玛瑙的器物,也属于本文所探讨的缠丝玛瑙的范畴。因为古代缠丝玛瑙的开采数量有限,并且人们希望缠丝玛瑙上的纹饰可以受到人为的干预,因此蚀花缠丝玛瑙便应运而生,这种仿造天然缠丝玛瑙纹饰进行镶蚀的蚀花玛瑙珠也算缠丝玛瑙的范畴之内。

三、目前学术界对这类黑白纹缠丝玛瑙珠的研究

1.国外学者的研究

最早是由麦凯(E.Mackay)在其《加饰的肉红石髓珠》一文中,首先介绍了至今巴基斯坦地区仍存在制作缠丝玛瑙的工艺,并指出在印度的德里和康本拜以及伊朗地区均有缠丝玛瑙珠的出土。而被誉为古珠之父的霍鲁斯·贝克(Horace C.Beck)则在他的《蚀花的肉红石髓珠》一文中对一些出土的蚀花珠样品进行显微观察和化学分析,将常见的蚀花肉红石髓珠分为“型一”和“型二”两类,型一珠为用碱蚀法在矿石的天然表面绘制白色图案 ;型二珠首先用碱蚀法将矿石表面整体染成白色,再用金属硝酸盐在白色底色上绘制黑色图案,并将缠丝玛瑙珠明确地划分为三个时期,即公元前2000年以前、公元前300—公元200年之间、公元600—1000年之间,并整理出了分期图表。

2.国内学者的研究

国内最先关注到玛瑙珠的是夏鼐先生,在其《我国出土的蚀花的肉红石髓珠》一文中最早提出了蚀花肉红石髓珠的概念,并介绍了国外相关研究和蚀花玛瑙珠的制作过程。但局限于当时蚀花玛瑙珠出土数量有限,而且大部分都是蚀花红玉髓,因此对黑白缠丝玛瑙的介绍只是略有提及。这是中国考古学者第一次关注到缠丝玛瑙的相关情况,以夏鼐为始,中国学者开始对玛瑙珠进行了更加深入的研究。

吕红亮《中国境内出土的蚀花珠述论》一文系统地介绍了中国境内出土的蚀花珠,并首次对中国境内出土的玛瑙珠的源流和文化内涵进行了分析。根据作者的研究,公元前5000年,今天的巴基斯坦地区就已经出现了玛瑙珠。同时,吕先生介绍了一个与夏鼐先生所提出的蚀花玛瑙制作工艺所不同的石珠制法。即英国学者培克采所用的碱蚀法,即先将珠子表面处理成白色,然后用不同金属的硝酸盐溶液在白化的表面绘制黑色图案,之后再对珠子进行二次加热的蚀花方法。同时作者还认为,在中国境内出土地点的不同,蚀花石珠的来源也不同,提出了将研究对象置于考古系格中具体分析的研究方法,从而推测该出土地点玛瑙珠的源流。根据作者的分析,他认为玛瑙珠的传播路线有三条:第一条是由中亚地区传入云南的滇文化區,再从滇文化区间接地传入中原地区;第二条是由中亚地区传入新疆地区;第三条是通过海上丝绸之路,由印度河流域传入中国两广地区。

喻燕姣的《馆藏花斑纹玛瑙珠小议》主要研究了湖南博物院收藏的一批两汉至隋唐时期墓葬遗址出土的褐白相间或黑白相间、宽窄不一、圈带纹玛瑙珠(黑白纹缠丝玛瑙),共80枚(图2),分布于郴州、零陵(今永州)、耒阳、衡阳、长沙、益阳、常德等地,长沙出土最多。喻燕姣首次对黑白纹缠丝玛瑙做了系统的研究,但只局限于湖南地区出土的黑白纹缠丝玛瑙珠,并做了相关的分类。其认为,湖南博物院收藏的这一批玛瑙珠,应该是通过南方丝绸之路传进湖南地区的。由印度至缅甸,然后进入云南;然后再传入广西、广东,最后到达湖南。或者是从印度南部港口,由海上丝绸之路经广西、广东地区传入湖南地区。

四、两汉时期黑白纹缠丝玛瑙珠的出土情况

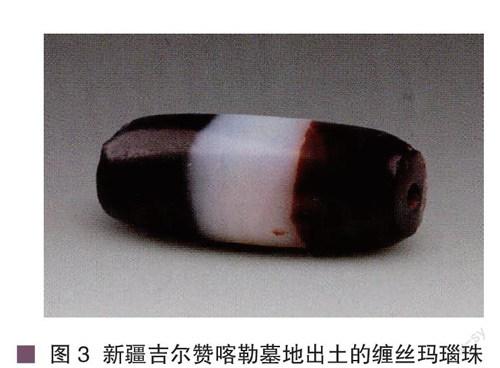

1.新疆地区。《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》 中记载,出土过2件(图3),腹部为圆环状白色,均匀将两端圆环状黑色隔开。两端为圆弧形底,钻有一孔。《帕米尔高原古墓》一文中记载出土1件,黑、白两色相间,直径0.8、高2.6厘米。

2.西藏地区。该地区发现的主要是被称为gZi珠的黑白纹蚀花缠丝玛瑙,并且大多为传世品,有明确出土记录的仅一处。《西藏首次考古出土的古象雄天珠》中记载,出土天珠的墓地叫作曲踏(chuvthag)墓地,位于西藏阿里地区札达县西郊的象泉河南岸一级台地,碳十四测年显示该墓地四座墓葬的年代为距今1800年。

3.陕西地区。1975年陕西咸阳市马泉公社西汉晚期墓出土,中腰粗,两端细,中间穿孔,黑色,上面有白色云纹,长2.7厘米。

4.湖南地区。1959年长沙五一路9号东汉墓出土有一串黑白纹缠丝玛瑙珠(图4)。

5.两广地区。广州市龙生岗东汉墓、广西合浦风门岭汉墓曾出土两颗黑白纹缠丝玛瑙,同时合浦寮尾东汉三国墓、合浦文昌塔汉墓、广西合浦县风门岭10号汉墓、广西合浦县母猪岭汉墓等均有类似的黑白纹缠丝玛瑙珠出土。

6.长江中下游平原。位于南京的象山王氏家族墓出土一串,其中有一颗缠丝玛瑙,应也是属于黑白纹缠丝玛瑙的范畴。

五、试析襄樊菜越墓中所出黑白纹缠丝玛瑙珠的文化因素

1.对襄樊菜越墓中出土黑白纹缠丝玛瑙珠的进一步分析

首先,通过与出土的两汉时期黑白纹缠丝玛瑙珠对比,不难看出,中国境内出土的黑白纹缠丝玛瑙珠可以分为两种,一类是经过镶蚀的蚀花缠丝玛瑙,另一种则是类似于襄樊菜越墓中出土的黑白纹缠丝玛瑙。但是这类黑白纹缠丝玛瑙,其色彩对比明显,黑白分明,不排除其利用英国学者培克所述的碱蚀法,即将缠丝玛瑙进行染色的工艺。

其次,襄樊菜越墓出土的缠丝玛瑙珠,不论颜色还是纹饰都与两广、湖南及南京地区出土的缠丝玛瑙珠具有较大的相似性。这几处出土的器物则与新疆、西藏及陕西地区出土的蚀花缠丝玛瑙珠在制作工艺上有较大的差异性。

此外,这两颗缠丝玛瑙珠体和孔道或多或少都有受到磨损的情况出现,一方面可能是由于当时制作缠丝玛瑙珠的工艺水平较差,另一方面体现三国时期那位女主人对这两颗缠丝玛瑙的喜爱。正是长时间佩戴在手上,经历碰撞和磨损,才给其留下了诸多历史的伤痕。两汉三国时期,玛瑙作为国外进贡的珠宝珍品,一向只有王公贵族才可享用,这也从另一个侧面反映了襄樊樊城菜越三国墓墓主人身份地位之高。

2.对襄樊菜越墓出土的黑白纹缠丝玛瑙珠文化因素分析

据襄樊菜越墓出土的这两颗玛瑙珠与湖南地区出土器物的相似性,且湖南地区大量出土同时期类似的缠丝玛瑙珠饰,笔者认为襄樊菜越墓中出土的玛瑙珠应该与湖南地区出土的玛瑙珠文化因素和来源是一样的,同时,根据目前的出土资料显示,襄樊地区除该墓外再无黑白纹缠丝玛瑙珠的出土记录,因此湖南地区很可能就是襄樊菜越墓中玛瑙珠的直接来源。两广地区也大量出土相似的玛瑙珠,且合浦地区在两汉时期为海上丝绸之路的重要港口,因此,湖南与襄樊出土的玛瑙珠应与两广地区出土的玛瑙珠具有相同的文化因素,而这个文化因素来源很可能源于海上丝绸之路上的部分国家。

《汉书·地理志》记载:“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国,又船行可四月,有邑卢没国 ;又船行可二十余日,有谌离国 ;步行可十余日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,民俗略与珠厓相类。其州广大,户口多,多异物,自武帝以来皆献见。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金,杂缯而往。”这段文字为我们描述了两汉时期海上丝绸之路从广西合浦地区出发的大致路线,其中的“黄支国”即今印度东海岸南部的康契普腊姆,在“黄支国”采购完奇石异物后,又经过南洋返航,这也不难解释为何两广地区除出土大量黑白纹缠丝玛瑙珠外,还出土大量舶来的珠串饰品,因此合浦地区出土的这种黑白纹缠丝玛瑙珠至少有部分应来自海上丝绸之路。同时,襄樊菜越墓中还出土玻璃串饰,合浦地区东汉时期的墓葬遗址中大量出土类似的玻璃串饰,因此不难看出合浦地区在两汉时期应是中国最大的珠子交易之地。

结合前人学者的研究,特别是李钰《中国古代蚀花石珠源流探析》这篇文章中的相关资料和观点,我们发现,实际上印度河流域是没有类似襄樊菜越墓出土的黑白纹缠丝玛瑙珠的,有的则是类似于新疆、西藏以及陕西地区出土的蚀花玛瑙珠。因此,印度河流域甚至是西亚地区所制作的蚀花玛瑙珠均采用了较为复杂的染色后再蚀花的工艺,而襄樊菜越墓中出土的这两颗缠丝玛瑙珠,虽然也可能采用了将玛瑙进行染色的工艺,却没有像印度地区出土的珠子那样再用碱蚀法进行蚀花。因此,笔者认为,襄樊菜越墓中出土的这两颗玛瑙珠尽管带有印度河流域的文化因素,但是直接来源却不是印度河流域。

六、总结

综上,襄樊樊城菜越三国墓出土的两颗黑白纹缠丝玛瑙珠可能采用了英国学者培克所述的碱蚀法,将缠丝玛瑙进行染色,从而得到黑白分明、颜色均匀的艺术效果。同时,其文化因素与湖南地区出土的缠丝玛瑙相近,且这两个地区出土的缠丝玛瑙直接来源于两广地区,特别是广西合浦地区,而两广、湖南以及襄樊地区出土的这批黑白纹缠丝玛瑙珠是带有印度河流域的文化因素,但并非直接来源于印度河流域。这批黑白纹缠丝玛瑙珠很可能来源于东南亚的泰国、缅甸地区,而后通过海上丝绸之路传入中国,或者通过云贵地区的陆路进入中国境内,甚至有可能是在中国境内的云南、贵州地区制作的。而与襄樊菜越墓出土的玛瑙珠制作工艺不同的新疆、陕西、西藏地区出土的蚀花玛瑙珠,很可能是直接来源于印度河流域,并通过丝绸之路进入中国境内。

(备注:本文图1来自《湖北襄樊樊城菜越三国墓发掘报告》,图2、图4来自《馆藏花斑纹玛瑙珠小议》,图3来自《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》)

参考文献:

[1]作铭.我国出土的蚀花的肉红石髓珠[J].考古,1974(06):382-385+420.

[2]吕红亮.中国境内出土的蚀花珠述论,长江上游早期文明的探索[M].巴蜀书社,2002:146-175.

[3]赵德云.中国出土的蚀花肉红石髓珠研究[J].考古,2011(10):68-78+111.

[4][10]喻燕姣.馆藏花斑纹玛瑙珠小议[J].文物天地,2015(09):40-44.

[5]李钰.中国古代蚀花石珠源流探析[J].文物天地,2018(01):27-36.

[6]古方著.中国出土玉器全集·卷十(湖北,湖南)[M].北京:科学出版社,2005.

[7]巫新華,唐自华,王鹏,覃大海.新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告[J].考古学报,2015(02):229-268.

[8]仝涛,李林辉,赤列次仁.西藏首次考古出土的古象雄天珠[J].文物天地,2015(01):114-118.

[9]刘江生.湖北襄樊樊城菜越三国墓发掘报告[J].考古学报,2013(03):391-425+430+438-451.

作者简介:

曹昕睿(1997—),男,汉族,江苏镇江人。南京师范大学社会发展学院在读研究生(考古学专业),研究方向:古钱币、先秦考古学。