关于建盏器型之美的探讨

摘要:中国数千年的茶文化发展史,同时也是一部茶器的演变史。不论哪个时期,饮茶都离不开茶器,而一套精致典雅的茶器更是在饮茶之外平添了更多的审美情趣。其中,建盏历史悠久,经过漫长的演变和发展,诞生了多种器型。在宋代,“斗茶”之风盛极一时,文人雅士都喜欢使用建盏。而建盏之所以备受人们的喜爱,与其器型有着很大的关系,它的器型简约洗练,经过烈火煅烧后呈现出各种幻彩,它的美直抵人心。笔者在此结合自身的创作经验,来谈一谈对于建盏器型之美的认识。

关键词:建盏;器型;寓意;审美

建盏艺术之美,不仅在于它的色彩,也在于它的器型。许多藏家把玩建盏时,大多追求其釉色的神秘性和唯一性,说起来,那些变幻莫测的纹理确实让人着迷,但器型的美感也决定了它的艺术价值。器物的质感和美感是一件器物的根本,是不能够忽视的。那么,要如何去欣赏一件建盏作品的器型之美呢?笔者认为可从线条优美、实用性强等方面来进行阐述。

一、器型之美

建盏顺应时代的需求而诞生,它的外形特征是一个时代审美情趣、宗教信仰、民俗风情等的综合体现。建盏之美,得益于其尺寸、比例等方面的协调性和韵律感,每个部位的线条处理恰到好处。建盏匠人善用简约的线条塑造出建盏的外部轮廓,线条的每一个微小变化都会呈现出不同的美感,美在简约、含蓄。通常来说,建盏的整体器型就像一个倒三角形,给人以稳重挺拔、安静优雅的美感,现在通过匠人的创新,又演变出了多种器型,如葫芦型等。

当我们凝视建盏的器型时,会发现其有一种原始的美感,带有一股朴拙之气,虽然看上去不一定非常的精致,但呈现出来的是一种愉悦人心的韵味,体现出手艺人大巧若拙的智慧。我们看早期的古玉,很多也保留有这种质朴的感觉,这便是建盏创作独特的艺术境界。

茶器的造型设计离不开特定时期的文化和生活需求,宋代建盏的兴起与当时的社会文化有着紧密的联系。在思想文化方面,宋代的理学思想及禅宗思想使得宋人在审美上喜欢天然,建盏造型拙朴、色泽深沉、意境深远,刚好与宋人的审美观相符。建盏的美就在于它简约,远看平平无奇,但细观则耐人玩味,深入把玩才会发现它的内涵美。

建盏之所以能在宋代时风靡全国,即便当时的很多窑口进行模仿,也未能超越,不仅仅是因为建盏的釉面斑纹千变万化,还因为建盏器型的独特性。有业内人士根据建盏口沿、腹部和底足的变化,将其分为束口、敛口、撇口、敞口四大类,每一种器型特点不一,基本的形制为盏口大、圈足小、状似漏斗,且胎体较厚,因此拿在手上有一种沉甸甸的感觉。建盏四类器型的微妙差别,大概是因為不同地区人们的饮茶习惯差别所导致,例如束口盏和敛口盏的器型,中间腹部较宽大,更适合品茶者用手握住;而敞口盏和撇口盏的盏壁向外延伸,显然品茶者用单手握的话不太方便,因此更适合用双手端起。使用不同的建盏,手持的动作不一样,后两种用双手端起,显得拘谨而有礼貌,因此品茶者身份和品茶环境的区别,导致了建盏的器型逐渐多元化。

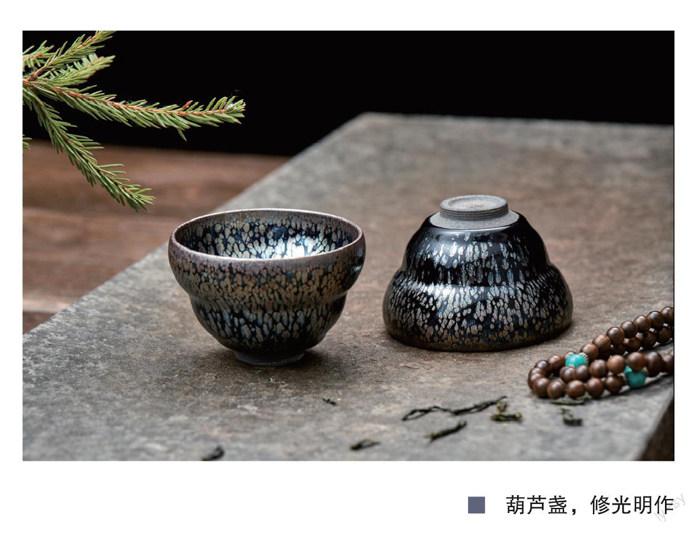

建盏的器型是否完美,取决于它的线条是否流畅、过渡是否自然。也就是说,建盏器物各个部位的比例是否协调,决定着雅与俗的评判。而比例的协调与否,全靠建盏匠人的个人修养、烧制经验与审美水平。整体的轮廓线条只有收放适度、搭配和谐,才能呈现出建盏舒展、典雅、挺拔的美感。如此,也就对建盏匠人提出了更高的创作要求。一件器物之所以会受人青睐,其外形一定是符合人们审美需求的,经得起时间和美学的检验。近些年,笔者不断研究建盏的新器型,努力在临摹宋时风韵的同时,推陈出新,烧制出符合当下人们需求的新型建盏,如笔者独自设计的专利作品“葫芦盏”,便是在仿宋代建盏的基础上创作而成的。笔者相信,每个艺术家都渴望能够创作出具有自己独特风格特色的作品,这是对自我的一种要求,也是传承和推广建盏文化的需要。

葫芦盏,顾名思义,就是建盏的外形为葫芦状,葫芦谐音福禄,是吉祥的象征,有着美好的寓意,历来为广大老百姓所喜爱,因此成为各种艺术门类都喜欢使用的创作元素,广为流行。且葫芦盏器型小巧精致,可随身携带,寓意“福禄”常相伴。在这件作品的设计当中,笔者根据人体工学原理,反复修改腰身比例,让整件作品的外形线条更加流畅,器型更加完美,使用也更加舒适,较好地呈现出建盏的器型之美。

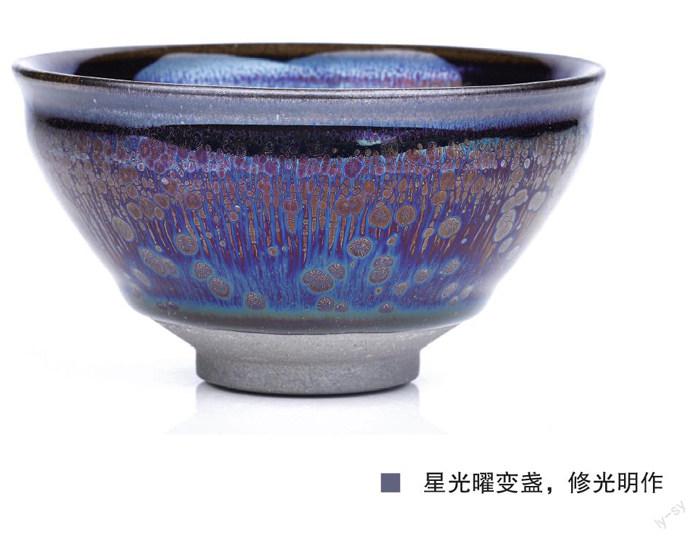

多年来,笔者醉心于建盏造型及其色彩的不懈探索,葫芦建盏便是阶段性探索的成果,这件作品多次在全国工艺美术设计大赛中获奖。笔者特别喜欢南宋诗人陆游的诗歌《刘道士赠小葫芦》,他这样写道:“葫芦虽小藏天地,伴我云山万里身。收起鬼神窥不见,用时能与物为春。”葫芦的外形给予笔者灵感,笔者最终将其融入建盏器型。葫芦盏的外形特点是下窄上阔,简约而不失古意,追求以有形之器养无形之意。笔者的另外一件建盏作品“大盏宏图”亦多次获得中国工艺美术专业奖项,它的器型是在传统建盏器型的基础上进行微调,敞口更大,作品采用二次还原的烧制工艺,这在建盏创作领域里难度是较大的,能够较好地呈现出黑底银斑结晶的纹理。结晶体覆盖了作品底部以及顶部,口沿处未出现干涩现象,整体为黑褐色,较好地体现出了建盏铁胎的特质。此外,市面上还有很多器型独特的建盏,年轻手艺人不断汲取中华传统文化之精华,创作出琳琅满目的器型,如四方杯,展现了天圆地方的传统思想,方圆有度,刚柔并济;太极盏,外形宛如太极图形,随心而至,行云流水,具有很强的韵律感;星云钵,这类器型的灵感来源于僧人所用的钵,禅意十足,禅茶一味,用来盛茶汤别有一番风味;香炉盏,其灵感来源于香炉,形如宣德炉,器型雍容华贵,手感敦厚沉实,给人以富足之美……不同器型有着不同的美感,但无论何种器型,只要品相好,器物造型规整、线条流畅、釉面精美、沉静怡人,便能够吸引人们的目光。

二、实用之美

通常来说,笔者在创作建盏时,首先考虑的是器型的手感,其次是美感,从实用性角度出发进行艺术处理与美化装饰,以此满足人们的使用需要和审美需要。可以说,这些年,笔者设计的建盏,都是围绕着实用功能的要求来进行构思和设计的。

一件优秀的工艺品,只有具备实用功能才能更好地融入生活。建盏首先为了饮茶而诞生,其在兼具器型美、色彩美,令人赏心悦目的同时,又能用于品茶,实现它的实用价值。还是以笔者的葫芦形建盏为例,其外形根据人体工学原理设计腰身比例,因此整件作品的手感更加舒适,外表色彩则为复古的银油滴纹理,古朴的色彩与敦厚的器型完美结合,相得益彰。又如笔者的斗笠形建盏,腹部曲线斜度较大,可使茶沫较为快速地进入品茗者的口中。盏底窄圈足小,不易滞留茶沫,因此斗笠形建盏这种器型在宋代也算是常见的“基础款”,当时很多窑口都喜欢烧制,说明它很受民众的欢迎。

根据对出土、传世的建盏标本进行分析,我们发现宋代建盏匠人基本上是严格按照一定的规范来进行创作的,如今所见器物通常有三种尺寸:大型碗,口径在15厘米以上;中型碗,口径在11—15厘米之间;小型碗,口径在11厘米以下。无论是哪一种类型的建盏,它的口径与高度几乎都保持有一定的比例,等于或稍大于2∶1。该比例是宋代建盏匠人精心设计且历经长时间实践得出的结果,这样的比例在宋代时充分满足了“斗茶”的需求,若口径过于窄小,盏身笔直,显然不适合点茶击拂。

从人们的消费心理来说,美是一种追求,实用更是一种追求。笔者经常看到有些华而不实的建盏作品,作者一味地追求外形的华丽、造型的新颖,却忽略了其最本质的实用性,比如手持不舒服,没有考虑到实用性,这是一件很可惜的事情。建盏的诞生就是为了使用,而不仅仅是为了欣赏。在进入新时代的当下,人们的需求提高,艺术家在创作建盏之时,就要充分考虑其器型、线条、釉色的美感,也要兼顾其实用性,工艺之美即是实用之美。建盏要与实际生活相结合,工艺源于生活,最终还得回归生活。

三、线条之美

中国的艺术创作历来讲究线条的运用,无论雕塑、绘画、书法还是建筑皆是如此,其中,书法艺术就是纯粹的线条艺术,从中我们可以感受到书法家们对于线条的情有独钟。那么,什么样的线条才算得上美?建盏艺术中的线条有什么特征呢?笔者认为主要包括两方面:一是简约,二是变化。建盏器型看似简单,实则洗练,呈含蓄之美、优雅之姿。简约就是指建盏线条是简单概括的,走进各大博物馆,我们可看到诸多线条繁杂的精美工艺品,与它们不同,建盏的线条十分简约,几乎只是满足基本功能,完全没有施加繁杂的塑造。越是简单的线条越难表现,简约而包容的线条给人以无限遐想的空间,其所展现出的空灵禅意,传达出浓浓的宋韵,真正体现了“朴素而天下莫能与之争”的美学观念。

建盏的线条虽然简单,却又是变化的,由此诞生了不同的器型。建盏的每一处线条都让装饰性与实用性实现高度统一。从宋代遗留下的建盏经典作品当中,我们可以看到,它们的比例大多符合黄金分割之美,高与口径比例接近于黄金分割率(0.618),恰到好处的比例,让人们在审美心理上产生一种和谐之美。

创造建盏的匠人可谓充满智慧,例如束口盏,它足小、腹大、口部微收的造型,吻合人手掌微曲的弧度,因此饮茶者正好可以用手环形紧紧贴合盏的外壁,这样的持盏方式颇为舒适,且不易掉落。

笔者在创作建盏的时候,努力追求曲线之美,注重线条的气韵生动,讲究一气呵成。如前述的葫芦形建盏,由一大一小的曲线组成,形成线与面的变化,线条变化清晰挺秀、静中有动,产生了微妙的韵律之美。这些线条是建盏的主筋骨,也是构造建盏造型的关键所在。除了利用曲线产生韵致外,笔者有时候还会利用直线塑造方形建盏,直线比较挺拔,能够营造硬朗的气势,但是,在建盏器型中的直线不能呆板僵直,要在直線中蕴含变化,从而做到直而不板、轮廓鲜明、刚中见柔。建盏中的直线往往含有曲线的成分,大都是以直线为基调,保持有曲线的弧度。不同的线条可表现出不同的气韵,刚中有柔、柔中有刚是较为适合的。线条除了构建其器型外,在建盏的圈足部位也可起到装饰的作用,此外,还可以用于建盏腹部、口沿等转折部分,增强建盏的韵味。建盏的线条之美,贯穿在整个建盏的造型设计构思中,从一开始的图稿,到捏塑,每一个步骤都要考虑到建盏的线条。一曲一斜的微妙变化,产生了柔与刚、厚重与轻盈的不同表现,这就是建盏艺术中线条应用的中式美学。

建盏的线条是刚与柔的融合,陶泥在制作的时候是柔软的,随着匠人双手的捏塑,它的线条不断变化。建盏同时是动与静的交融,釉水停留在泥胎上逐渐干燥固化,这是由动到静的过程。在窑火中釉又逐渐熔化、流淌,这时线条也产生了微妙的变化,这又是从动到静的变化。

四、总结

建盏之美,美在器型,朴拙自然、线条优美,兼具实用性与艺术性,是为宋人“点茶”这一主流饮茶方式及盛行于宋元之间的“斗茶”之风而量身定制的。建盏的魅力,也许只有你亲手捧起它,才能充分感受到。历经千百年岁月的洗礼,反复推敲至臻于完美的建盏器型,已经是收放自如,呈现出大美之境。作为一名建盏匠人,笔者时常悠然地坐在茶室里,看着香醇的茶汤倒入自己亲手创作的“光明茶盏”中,闻着茶香,欣赏着手中茶器朴拙的器型,那一刻,笔者仿佛置身于大自然之中,感受着泥土的原始气息,心旷神怡。

参考文献:

[1]方四文.艺术设计概论[M].长沙:湖南大学出版社,2004.

[2]彭吉象.艺术学概论[M].北京:高等教育出版社,2006.

[3]李光熙.器相万千,探索建盏器型的审美与创新[J].东方收藏,2019(08):48-50.

作者简介:

修光明(1977—),男,汉族,福建建阳人。现为建阳区政协委员、一级/高级技师、高级工艺美术师、南平市工艺美术大师、福建省陶瓷艺术大师、南平市级建窑建盏烧制技艺代表性传承人。现任中国民间文艺家协会会员、建窑建盏协会副会长、福建省艺术品行业协会建盏专委会主任、南平市民间文艺家协会秘书长、国家职业技能鉴定考评员、南平市人社局项目评审专家,“光明建盏”品牌创始人。