高等院校寿山石雕艺术课程研究

摘要:寿山石雕作为我国首批国家非物质文化遗产,拥有悠久的历史和深厚的底蕴,它是中华优秀传统文化的重要载体之一,历经千百年的岁月洗礼,至今生生不息。随着时代的发展,寿山石雕艺术业已成为福州地区高校开展美育教学工作的重要抓手,并被纳入高校专业人才培养示范项目之中。高校专业课程的开设和人才的培养,也有助于反哺当代寿山石雕艺术,但要让寿山石雕艺术和高校美育教学实现完美结合、互通有无,依然有很长的一段路要走。

本文结合中国工艺美术大师郑幼林先生在部分高校的寿山石雕艺术教学实践,进行了深入的调查和研究,希望在此基础上对高校美育教学当中的课程设计、教学方案、师资综合素质、学生课程反馈等展开剖析,并提出个人的思考及建议,以期起到抛砖引玉的作用。

关键词:高校美育教学;寿山石雕刻;课程案例

2020年以来,郑幼林大师作为杰出人才被引进至福州大学厦门工艺美术学院任教,开展了一系列卓有成效的教学工作实践,深受学院领导和师生们的欢迎和好评。

笔者有幸师从郑幼林大师,得其悉心指导,以下辑录了郑幼林大师的部分观点,在此与各位读者分享:

“我能深刻感受到年轻人族群和他们创造的文化宇宙带着锐意、趣味和态度,向这个世界发出自己的声音。而在人工智能、科学技术、文化复兴等日新月异的今天,所谓‘旧与‘新的迭代正在加速,我们选择投身时代洪流,往潮水终将涌向的方向游去,并奋力划向浪尖。”

“年輕人最显著的特性,一定是对世界充满好奇,有大胆、新鲜的思维模式和行动力”;

“这群走在时代浪尖的先锋,他们渴望表现自己,由内而外透出‘个性表达力;他们深化了‘自我的价值,不再是简单的特立独行,而是感知世界、找寻归属,凝成‘归属社交力”;

“互联网技术高速发展的年代,新事物与消费热点的变化日新月异。在这样的背景下出生、成长起来的中国年轻一代,表现出了鲜明的个性差异。他们为与自己有共同价值观的品牌与产品买单,期望通过对外表的打造,快速、直接地展示出‘我的与众不同”;

……

从上述内容可以看出,郑幼林大师在其教学实践当中,已经深刻意识到高校学生的个性特征,并在讲好新时代寿山石雕艺术传承与发展故事的同时,积极迎合年轻一代学生的需求,以帮助他们更好更快地成长。

在此,笔者结合郑幼林大师的教学实践进行深入的调查和研究,希望在此基础上对高校美育教学当中的课程设计、教学方案、师资综合素质、学生课程反馈等展开剖析,并提出个人的思考及建议,以期起到抛砖引玉的作用。

在当前的高校美育教学中,寿山石雕艺术作为一门专业性与地域性强的专业课程,其涵盖了艺术、历史、地理、材质学等方面的内容,加上寿山原石色彩、造型丰富,对整体的造型设计与意境美感的要求相对较高,这便导致学生们在课程学习当中经常难以达到预期的目标。笔者认为,除了对于寿山石雕基础技艺的学习与掌握外,学生们应当把更多的精力放在对于传统语境与当今时代精神的思考与结合上。

自寿山石雕诞生起,直到上世纪80年代,匠人们基本是靠传统的手工雕刻技艺来完成的,这就要求作者具有高超精湛的技艺水准,也反映出寿山石雕传统造型艺术的实践性。但随着时代的发展和科技的进步,现如今的石雕艺术已经更加倾向于采用电脑三维建模雕刻和西式雕塑方法来进行创作,传统的手工雕刻技艺有所弱化。但就寿山石雕来说,这种趋势的存在是否有助于推动其自身发展,还需要从宏观层面去进行思考,也需要时间的进一步检验。

现代工业的发达以及机械手段的介入,对玉石雕刻行业的发展与进步贡献巨大,在一定程度上降低了生产成本,且良好的雕刻模型能够促使产品的品质和产量得到提升,也给予匠人们以诸多的启发。但我们要看到的是,由于寿山石原材料的不确定性成分过多,有别于其他玉石门类能够裁切成片状或块状,色彩单调、颜色分明的原材料特性。若单纯使用机械雕刻,存在着一定的风险,同时也减少了手工雕刻的美感与韵味,且机械雕刻很难做到一物一模,其制作者大多跟随市场而创作,重复抄袭现象滋生。因此,对于寿山石雕来说,只有在继承优秀传统技艺的基础上,与时代精神和科技进步进行深入结合,才能更好地往前走。

对于当下和未来寿山石雕的发展方向,笔者认为将其和高等院校的美学教育以及“Z世代”敢于自我表达的个性相结合,无疑是值得探索和实践的。寿山石雕技艺的传承和保护工作具有十分重要的意义,而良好的组合发展模式有助于培育出更多、更好的传承人,为行业发展注入新鲜血液。因此,在高校的教学实践中摸索出一套培养寿山石雕技艺综合性人才的可行性方案,无疑是坚实的保障。

而从寿山石雕艺术在高校教学实践中的情况分析,其发展始终离不开高校艺术教育的推动。1954年,有关部门选拔了部分优秀年轻匠人前往位于杭州的中央美术学院华东分院参加民间艺术研究学习,以提高其理论水平;为了丰富知识储备、提升经验交流,有关部门还组织工人到各地进行参观;福州工艺美术专科学校于1959年增设雕刻专业班;1965年,福州市第三中学试办石雕二班……辗转数十年,福州地区的院校艺术教育培养了一批又一批理论与实践相结合的职业人才,为寿山石雕刻行业带来了不少活力。但随着高校寿山石雕艺术教育实践课程的开设,笔者发现在专业人才培养方面存在着一些不合理的现象,相关教学环节也存在着部分问题,这些都有待进一步的探讨和解决。

在目前的高校寿山石雕艺术教育实践中,学校通常在大一、大二阶段侧重于对学生基本技术和综合理论(多门类)的培训,旨在让学生从泥塑工艺、木刻、寿山石雕作品赏析等学科的教学中获取知识,对寿山石雕艺术有初步的认知;而关于寿山原石材质特征辨析的教学,也能够逐步提高学生的鉴赏能力,从而帮助他们提高寿山石雕造型艺术的基本功。在大二、大三阶段的课程教育中,学校侧重于寿山石雕作品的初步设计、寿山石材质的选用等方面,进一步推动对学生实际创新能力的训练,而不是单纯停留在课程知识上,也就是经历从“艺术作品欣赏”过渡到“初步设计和工具使用”阶段,这是一个递进型的教学过程,但缺少具体的实践教学模式和经验分享,因此对于课件的选择和教案的细心打磨尤为关键。

高校在实施寿山石雕艺术的教学过程中,一定要重视倾听学生们的意见,并从中采纳合理部分进行完善和提高。笔者通过调研发现,不少毕业生所掌握的水准还停留在初级阶段,尽管他们已经习得了基础知识以及工具使用技巧,但在实践方面却非常欠缺。

那么,怎样解决将寿山石雕艺术融入高等院校课程中的问题,笔者结合研究实际,提出了自己的思考和建议:

1.随着人们对中国传统文化的日益关注,如何继承和发扬好传统文化成为一个更加艰巨的任务。将寿山石雕艺术与高校美术教育相互融通的第一步,便是把中国传统人文元素逐步渗透到寿山石雕艺术之中。我国古代石雕艺术历经千百年的积淀,具有深厚的底蕴和重要的价值,因此,要推动寿山石雕艺术的进一步提升,就要从对中国传统文化的研究和掌握中找到启发点,增强创造性,在不断摸索学习的过程中寻找适合自身发展的新方向。

2.在当前高院对于寿山石雕艺术的教学实践当中,如何进一步完善教学方法,也是亟待研究的问题。例如,对于寿山石的形体与结构研究领域没有相关的课题教学,在寿山石雕材质选用和构图方法方面也没有相关的指导环节。因此,笔者认为在教学实践当中,针对学生的审美训练和灵感启发等方面,有必要在实用功能、造型方面的基本能力训练加大力度,对相关课程进行倾斜。

3.在当前高校寿山石雕艺术教学实践的各个环节当中,对学生的技艺训练、理论研究,往往重视却达不到既定目标要求,主要原因在于可能会脱离实际,导致学生眼高手低情况的出现。事实上,在寿山石的材质选用、设计构图和雕刻实践等环节,应当从课程教案上就要制定相对完善的理论与实践并行的教学方案,布置好合适的作业,让学生们能够更多地进行实际操作,在实践中掌握更多的知识和技艺,在实践中激发学生的创造性和思维力,总的目标便是实现理论与实践的深度结合。

笔者在田野调查中发现,现阶段学习运用电脑机器雕刻成为高校学生首选的创作手段。与此同时,高校开设的教学课程里也涵盖数字化雕刻、3D建模以及市场分析等内容,如此一来,手工雕刻便被弱化了。总结起来,主要有以下几个原因:一是学生在择业上,毕业后进入运营良好的寿山石雕工作室或企业的机会相对有限,大部分工作室或者企业缺乏良好的发展模式和规划,远景不足,以至于学生们在就业时只能优先选择成本低、速度快、产量高的创作方式以解决个人的生存问题;二是目前寿山石雕行業甚少有电脑机器雕刻与手工雕刻并存发展的模式;三是过于传统的创作氛围未能够吸引年轻一代的加入。

从上述内容我们可以看到,目前寿山石雕行业教学实践当中所面临的一些迫切性问题,这也是大多非遗项目传承和发展过程中所需要正视和解决的挑战,具有一些共性。而非遗项目当中的传统师徒教育不同于高校教育,师徒制是一种长久的教学制度,徒弟通常需要付出大量时间精力与情感,但师徒制在当今社会中面临着诸多的挑战,甚至部分原有的传统家传和师传模式也在慢慢消失,而由政府部门统一组织的,为保护、传承和发展传统手工艺所创办的院校教育专业课程的现代教学模式取而代之。

在高等教育中的师生关系,往往不如过去传统师徒间的关系密切。受教学体制的局限,高校师生关系往往缺乏互相选择的机会,因此教师和学生之间也存在着期待值差距。高校的教育教学往往专业体系比较齐全,但教学方式利于大规模的培养,学生根据所学创作出来的作品,在风格上容易出现同质化的现象。而传统师徒制下的艺术教育,针对性较强,重视因人而异的个性化训练和培养,徒弟作品在继承师父艺术面貌的基础上也会呈现出自己的独特风格。

在高等院校教育中,教案是教师上好一堂寿山石雕艺术课程的重要课前准备,期间教师根据自身对寿山石雕艺术以及学生学习进度的了解,能够更加完善地设计课程中的教学目标、教学难点、教学方法、教学过程等。教学目标是指导教师教学与检验教学成果的重要依据,其功能是明确教学任务、提示教学计划及主导教学过程等,因此,教师对教学目标的谨慎设计十分关键。就寿山石雕艺术课程来说,其教案的内容通常由以下几个方面构成 :教学课程、授课班级、学情与教材分析、教学重难点分析、教学目标、教学方法、教学过程等。教案设计的常见思路是:首先结合教材与学生需求设计教学目标;其次根据教学目标要求对教学过程中的重难点进行分析;随后准备相应的教学用具、选定适合的教学方法;最后开始对教学过程的设计。如郑幼林大师在设计教案时,强调既要重视教学过程当中学生的体验感,又不能忽视对教学目标的要求与复盘。当下,学生的雕刻审美不再受传统的限制,不同的学生对雕刻的认识、材质、技法等元素有着不同的个人审美与理解。虽然很多教师期待课堂上的教学尽量符合教学设想,这样的课程看似目标明确,但是一成不变的教学过程设计限制学生的审美,忽视学生的个性化发展。如此看似能够让教师与学生配合得更好,但是学生的审美观点却被限制了,看似和谐的一问一答互动,并不利于学生对于艺术创作的突破与创新。

总的来说,当下我国文化产业高速发展,人民的精神文化需求和文化消费水平也在逐步提升,这就对包括寿山石雕艺术在内的文化产业发展提出了更高的要求。因此,从高校方面来说,向社会持续性输送高质量、创新型人才已是一项刻不容缓的工作。高校与有关方面都要竭尽全力抓住发展机遇,进一步优化现有的教学体系,加强校企合作,为人才培养创造积极的条件,例如重视并加大力度提升教师队伍建设,其中设立大师工作室无疑是一种良好的合作互动方式。同时注重培养学生的匠心精神,开拓、创新、求实,让寿山石雕艺术能够更好地传承和发展下去。

作者简介:

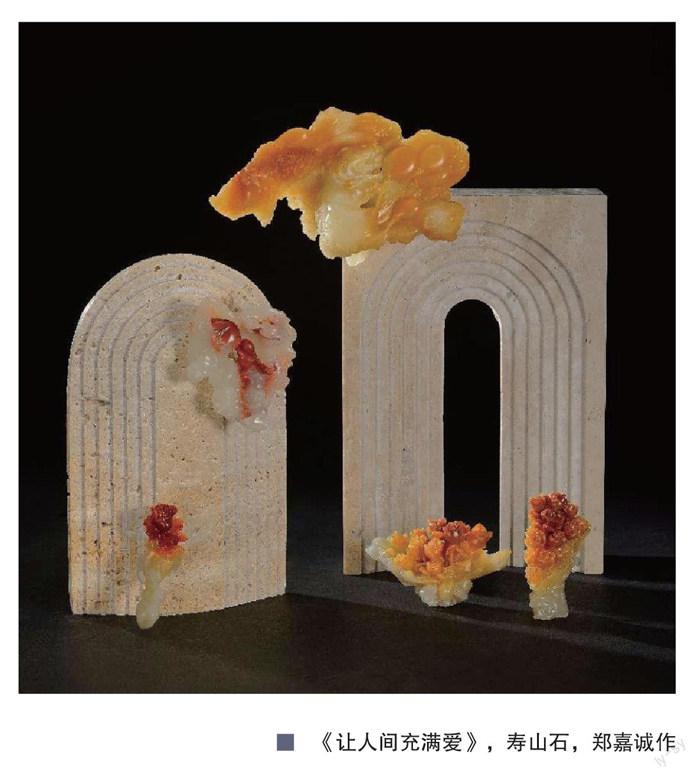

郑嘉诚(1993—),男,汉族,福建福州人。师从中国工艺美术大师郑幼林,研修于中央美术学院雕塑系。高级技师,工艺美术师,寿山石雕刻艺术非遗传承人。现为中国工艺美术学会会员、福建省民间文艺家协会会员。作品多次在各级各类展览和赛事中获奖,并被中国美术馆、西泠印社美术馆、福建省海峡民间艺术馆等单位和机构收藏。