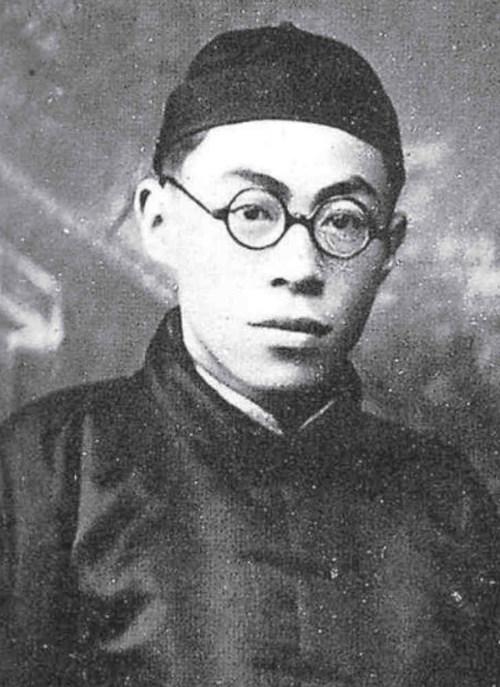

闻一多:诗人、学者、爱国斗士

闻黎明

他是一位学识渊博的文坛巨子,更是一位爱憎分明的民主战士。1946年,在悼念李公朴的大会上,他发表了最后一次的演讲,不料当天惨遭特务暗杀。

他既是在现代文学史上留下重要痕迹的诗人,也是具有极高成就的古典文学的学者,更是“表现了我们民族的英雄气概”的民主斗士。朱自清曾评价他:“你是一团火,照彻了深渊;你是一团火,照明了古代;你是一团火,照亮了魔鬼,烧毁了自己……”

他是我国著名的诗人、学者、爱国斗士闻一多。

诗人主要的天赋是爱,

爱他的祖国,爱他的人民

“诗人主要的天赋是爱,爱他的祖国,爱他的人民。”闻一多的这句名言,出自肺腑,寓意深邃,支配和伴随着他一生的思想、言行和事业。

闻一多,1899年11月24日出生于湖北省黄冈市蕲水县(今浠水县)下巴河镇的一个书香门第。闻家家学世代相传,根基深厚,闻一多自幼爱好古典诗词和美术,五岁时即进入私塾学习,十岁到武昌就读于两湖师范附属高等小学。

1912年,闻一多十三岁时,便以鄂籍复试第一名的成绩考入北京清华留美预备学校(即清华大学前身)。清华是美丽的,但恰恰是用令中国人感到耻辱的庚子赔款创办的。民族的遭遇和命运,使他注定要承受着煎熬。

在这样的煎熬里,闻一多将自己沉浸在中国的古诗词中,在那里找到了心灵的呼应和慰藉。他在读杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的诗句时,种下了关心百姓疾苦的思想种子;他在品味屈原的冤郁绝望中,感受了“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的责任和豪情。

在清华求学期间,闻一多参加了文学、美术、戏剧、音乐、演讲、体育等众多社团活动,甚至不少社团就是闻一多一手创建的。1919年9月,闻一多和杨廷宝等发起成立清华美术社。1920年3月又与潘光旦等成立“丄社”,交流读书心得。同年12月发起并成立以探讨艺术和人生为宗旨的社团“美司斯”。1921年11月,与梁实秋等发起成立清华文学社。他参加过的社团活动还包括文化学会、课余补习会、辞社等等。他也积极参与《课余一览》《清华年刊》《辛酉镜》等校园刊物的文字、美术编辑工作,还编有多部剧本,亲自参与演出,做舞台设计。他的新诗创作、评论也是在清华求学期间就开始的。在社团活动和后来的创作中,闻一多的精力和热情似乎都是无穷的。

1919年五四运动爆发时,远离城中心的清华园还处于平静之中。但是这个平静第二天就被打破了。5月5日清晨,悬挂在食堂门口墙上的一幅手书的岳飞的《满江红》,吸引了清华师生的眼睛。

“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切。”

手抄这首诗激励清华师生的正是闻一多。

数日后,他与其他同学一起,从清华园徒步入城,发表街头演说,宣传反帝爱国思想。那年5月17日,他在家书中写道:“国家育养学生,岁糜巨万,一旦有事,学生尚不出力,更待谁人?今遇此事,犹不能牺牲,岂足以谈爱国?”

這时的闻一多年仅21岁,国家和民族的根本利益与个人的一切相比,他毫不犹豫地选择了前者。

身处异乡却心系祖国

1922年,闻一多远渡重洋留学美国,他的行囊里装有一本薄薄的《杜甫诗集》。美国的发达他看在眼里,中国的贫穷和战乱他刻在心里。

在家书中,他说:“一个有思想的中国青年,留居美国的滋味,非笔墨所能形容。”在美国,有的中国同学去理发,却因为是有色人种,门都不让进,告到法院虽然胜诉,可是店老板还是要求中国学生只能偷偷地来理发。毕业典礼上,惯例是男女生成对上前接受毕业文凭,但六个中国男生只能自己结成三对走向讲台,因为没有美国女生愿意和他们站在一起。每每耳闻目睹这些事,闻一多都会痛苦地折断手中的笔。

当时的中国,军阀混战,民不聊生。他知道,很多不堪卒读的话语,都可以用来形容祖国的苦难,但他写下的诗句却是“我要赞美我祖国的花,我要赞美我如花的祖国”。

有人说:“国家是腐败的,到处丑恶,不值得爱。”闻一多痛心地反驳道:“不对,只要是你的祖国,再丑、再恶,也要爱她。”

他常把自己的诗寄给国内的朋友们,也常常提醒道:“不要误会我想的是狭义的家,我所想的是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇,中国的人。”

1925年,他提前结束了本该五年的留学生涯,急切地踏上回家的路。然而,“五卅惨案”“三·一八惨案”等相继发生,无情地打破了闻一多救国救民的愿景,他赖以支持自己的信念支柱倾折了。失望之余,他撂下了写诗的笔,搁置起那些热血的文字,寄身于象牙塔,潜心研究中国古代文学。他甚至希望这古书中有济世救国的良方。经历了清华十年,学业与思想有了全面成长;留学美国,在美术、诗歌、戏剧中徜徉。此时,回国之后的闻一多正在不断求索中经历从诗人向学者的转变。

应聘国立青岛大学

1932年,闻一多由于学术上的新旧矛盾从武汉大学辞职。这年夏天,他到上海寻找新的工作,在那里碰到了正为青岛大学聘请教员的杨振声。山东大学的前身“国立青岛大学”创建于1930年,首任校长是杨振声。

杨振声一见到闻一多,马上发出邀请。同时邀请的,还有梁实秋。闻一多不是山东人,不像杨振声那样对山东有那么深的情结,因此对到青岛大学起先有些犹豫。杨振声很会做工作,力言青岛胜地,景物宜人,劝闻一多不妨前去看看。当时正是暑假,梁实秋打算回北京省亲,于是两人相约去青岛一看究竟。在青岛的情形,梁实秋在《谈闻一多》中有许多记述。他们先是到一家店里,各买了一件宽袍大袖的衣服,然后雇了两部马车观光海滨公园、汇泉浴场、炮台湾、湛山、第一公园、总督府等处。在青岛,他们印象最深的是当地的民风。给他们拉车的两个车夫都是山东大汉,对人彬彬有礼,路过山上居民接水的橡皮管时,尽管周围无人,也要把车停下来,把水管高高举起,让马车赶过去后再把水管放下来,以免马车轧着水管,一路上折腾三次,也不以为烦。所以,除了杨振声的热情邀请和青岛的风光外,山东人的质朴、诚实,让他们认定青岛是天时、地利、人和都具备的地方。于是,当杨振声设宴款待他们时,二人便一言而决,在席上畅快地答应接受青岛大学的聘请。

当时,闻一多还有一个选择,那就是回母校清华大学。1932年,清华大学设立了一个新的教授岗位,叫“研究教授”,这是一种新制度,主要是想鼓励学者做学术研究,担任这个职务的,不用讲课,可以一门心思进行学术研究,并且地位、待遇在一般教授之上。闻一多是第一批被聘请担任“研究教授”者之一,但他放弃了这个机会,可见杨振声和青岛大学对他的吸引力!

青岛时期的学术研究

闻一多所到的青岛大学,正处于初创阶段。那年,青岛大学在北平、济南、青岛三处招收一年级新生,闻一多一进校,第一项工作就是参加招生阅卷。青岛大学是1930年9月21日正式成立并开学的,杨振声宣誓就任校长后,宣布聘任名单,闻一多被聘为文学院院长。文学院下设中文、外文、教育三个系,中文系主任由闻一多兼任。

在青岛大学,闻一多第一年开设的课程有“中国文学史”“唐诗”“名著选读”三门。这些课程虽然是闻一多所熟悉的,但为了讲好这些所必须进行的进一步研究,则对闻一多的治学起到了相得益彰的作用。

在青岛大学,闻一多的唐诗研究有了很大进步。梁实秋在《谈闻一多》 中说:“一多在武汉时即已对杜诗下了一番功夫,到青岛以后便开始扩大研究的计划,他说要理解杜诗需要理解整个唐诗,要理解唐诗需先了然于唐代诗人的生平,于是他开始草写唐代诗人列传,积稿不少,但未完成。他的主旨是想借对于作者群之生活状态去揣摩作品的涵义。”根据梁实秋的这一回忆,说明闻一多的唐代诗人列传始草写于青岛大学,其成果可能就是手稿中的《全唐诗人小传》。该稿共9册,约60余万字,收集了唐代406位诗人的材料,其中部分编成传记,其余多为分门别类摘录的原始资料。

在闻一多的唐诗研究手稿中,还有《全唐诗校勘记》《全唐诗补编》《全唐诗人小传订补》《全唐诗人生卒年考》《唐人遗书目录标注》《唐人九种名著叙论》《唐文别裁集》《唐诗要略》《唐诗校读举例》《全唐诗辨证》《唐风楼捃录》等。仅从这些篇名来看,就足以说明他的勤奋和深入。以上工作,当然不是全部在青岛进行的,但许多是在青岛时期便开了头。臧克家在《我的先生闻一多》 中回忆到:“这时候,他正在致力于唐诗,长方大本子一个又一个,每一个上,都写得密密麻麻,看了叫人吃惊。关于杜甫的一大本,连他的朋友也持笔划列成了目录,题名《杜甫交游录》。”

其次,说说诗经研究。闻一多的诗经研究是在武汉大学开始的,但他学术成果的基础,则是在青岛大学奠定的。他的诗经研究很有创新之处,他特别注意运用西方文化人类学的方法,窥视中国文化源头时代人的心态变化,许多观点与传统的注经结论截然不同,后来得到郭沫若的高度评价。

比如《诗经》中有篇《芣苢》。“芣苢”就是车前草,这首诗,过去一直被解释为是劳动时唱的歌。闻一多想,车前草是很普通的植物,长得又不美,不值得歌颂,为什么要歌唱它呢?经过思考,他用现代社会学理论解开了答案,认为车前草是种多籽植物,因为上古时代女性最大的责任就是传宗接代,劳动时唱它,实际上是表达了女人希望多生孩子的意思,因为只有多生孩子,自己在那个社会才有地位。

与陈梦家、臧克家的师友关系

很多人都知道,闻一多有两个很得意的学生,一个是陈梦家,一个是臧克家。在青岛大学时,聞一多曾把他们的照片摆在桌子上,这说明他很喜欢这两个学生。

对于臧克家,大家比较熟悉。臧克家与闻一多之间最有名的故事,是他投考青岛大学时数学虽然得了零分,但一首颇具人生感悟的短诗打动了闻一多,于是,破格把他录取了。

说起对臧克家的破格录取,人们都只知道闻一多爱才的一面。其实,臧克家就是闻一多本人的缩影。臧克家数学成绩不好,而我们虽然没有看到闻一多的数学成绩,但却知道他谈起数学也很头痛。闻一多成名成家,靠的是个人奋斗,自学成才。清华学校是留美预备学校,实行的是通材教育,学生在校八年不分专业,赴美留学前才开始自选专业。闻一多从小就喜欢文学,他的志向是做一个中国文学教师,但去美国不可能学中国文学,所以曾犹豫是否留学,最后选择了西洋美术。由于这一点,他很理解和同情臧克家,所以才能破格录取。臧克家的确得到过闻一多的许多提携,他的一些新诗,就是闻一多推荐到《新月》发表的,这对他后来终生从事诗歌创作,是具有决定性影响的。

陈梦家是青岛大学的教师,他跟随闻一多的时间,比臧克家要早三年。1928年,南京第四中山大学成立的那年,陈梦家考入外文系,而闻一多正是外文系主任。陈梦家很有灵气,闻一多只要稍稍一指点,他就能“上路”。闻一多不仅向《新月》推荐过他的诗,还推荐过他的剧本。陈梦家的名声与他编辑的《新月诗选》有很大关系,这个人很会动脑子,他把《新月》上的新诗汇集起来,单独成书,算是对《新月》的一个总结。闻一多到青岛大学不久,就聘请他来做讲师,实际上是做自己的助手。不料,恰恰由于他编辑了《新月诗选》,也被认为是“新月派”一员,结果山东学潮时,矛头也指向了这个新月的晚辈。

陈梦家、臧克家之外,再说说另一位教师——方令孺。闻一多到青岛大学后,已经不再写诗了。但他在徐志摩的催促下,终于写了一首《奇迹》。这首诗可以说是最早的朦胧诗,徐志摩看了大加称赞,但他对诗的意境却不大了解。其实,这首诗写的是方令孺。方令孺是青岛大学外文系教师,此前闻一多和方令儒并不认识,但方令孺也喜欢写诗,后来被称为中国新文学史上四大女诗人之一。不过,她起初对诗创作的认识,似乎注意得还不太多,而闻一多则很早就对中国新诗进行过研究与评论,到美国后又恰在美国文艺复兴运动发源地芝加哥,接触了不少美国文艺复兴运动的著名人物及诗界领袖,同时他在科罗拉多大学,还选修了英美诗歌等课程。因此,闻一多能够对方令孺进行一些创作方面的指导。两人接触多了,外面就有了风传,说他们的关系如何如何。最近,有美国学者金介甫,在考证闻一多《奇迹》这首诗时,提出一个新的看法,认为诗中所写的不是方令孺,而是俞珊—后来接任杨振声的山东大学校长赵太侔的夫人。种种风传实伤人心。

1934年,闻一多因饱受在青岛大学的各种困扰,无心在此继续工作。此时,清华大学两年前给他的“研究教授”聘任书依然有效,于是,他最终决定离开青岛,返回离开了整整十年的母校清华大学。

闻一多回到清华后,学校让他做中文系主任,但他坚决不干。这样,朱自清先生才结束了“代理”,成为正式的清华大学中文系主任。

闻一多唯一一次服软

1944年5月4日,西南联大中文系在学校南区10号楼举行纪念“五四”文艺座谈会,由中文系主任罗常培主持,邀请包括闻一多在内的众多教授演讲。因为参加会议者太多,连窗外也挤满了学生。有些教授在演讲时,因为声音小,惹得外面的人不断在叫“大声些”。那些奉命来捣乱的特务也趁机起哄,致使会场出现了混乱局面。

此时,天又下起了雨,特务在混乱中弄断了电线,会场顿时陷入黑暗之中。罗常培见状说:“我看今晚的会就到此结束算了。”他的话激怒了脾气暴躁的闻一多:“不能就这样半途而废,即便在黑暗中也要把会开到底!”其他几个教授建议去图书馆的大阅览室开,但罗常培怕特务跑到图书馆破坏,没同意,这更让闻一多暴跳如雷,对罗常培吼道:“如此重要严肃的会议,你怎能当成儿戏?你究竟怕什么?是怕那些特务手里的枪吗?如果你怕你可以走,我却不怕,我要留下来继续开会!”

闻一多的慷慨陈词,让罗常培认为是对他这个系主任尊严的挑衅,于是硬性宣布“散会”,大家不欢而散。

齐亮和马识途两位教授将闻一多叫到一旁,告诉了他国民党特务捣乱的真相,对他说:“既然事已至此,我们也不能让特务的阴谋得逞,一定要把联大的旗帜举起来!”又跟他说了还要于5月8日再次舉行座谈会和文艺晚会的计划,希望他能够参加并说服罗常培与他一起主持会议。

闻一多听后犹豫了:“罗先生已经生我的气了,他还愿意来参加和主持会议吗?”

齐亮和马识途劝闻一多:“只要你能亲自登门向罗先生请教,他一定不会驳你面子的。”闻一多听罢答应了。

齐亮、马识途又陪闻一多一起去了罗常培的家,刚进门,闻一多就向罗常培深深鞠了一躬,罗常培赶紧鞠躬以示回敬,两人谦让着进了客厅,相逢一笑冰释前嫌。

事后,闻一多对齐亮和马识途说:“我是为了开好会才向罗先生服软的,这是我此生唯一的一次服软,以后绝不会有第二次了。”

为真理而死

1945年,闻一多担任中国民主同盟会委员、昆明《民主周刊》社长。“一二一”惨案发生后,他更英勇地投身爱国民主运动,反对蒋介石的独裁统治。1946年7月11日,民盟负责人、著名社会教育家、当年救国会七君子之一的李公朴,在昆明被国民党特务暗杀。闻一多当即通电全国,控诉反动派的罪行。他为《学生报》的《李公朴先生死难专号》题词:“反动派!你看见一个倒下去,可也看得见千百个继起来!”

1946年7月15日,在云南大学举行的李公朴追悼大会上,主持人为了他的安全,没有安排他发言。此时的闻一多处境极端危险,但他置生死于度外,参加了7月15日为挚友李公朴举行的追悼会,毫无畏惧,拍案而起,慷慨激昂地发表了著名的《最后一次的演讲》。他痛斥国民党特务,并握拳宣誓说:“我们有这个信心:人民的力量是要胜利的,真理是永远存在的。”“我们不怕死,我们有牺牲精神,我们随时准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门!”下午,他主持《民主周刊》社的记者招待会,进一步揭露暗杀事件的真相。

散会后,闻一多在返家途中,突遭国民党特务伏击,身中十余弹,悲壮地倒在敌人的枪声下,为自己所热爱的祖国和人民洒尽了最后一滴血,年仅47岁。

闻一多先生,既是诗人和学者,也是爱国斗士,值得我们后人永远怀念。

(摘编自国家图书馆《拍案颂》一书、清华大学官网)