响应面法优化多粘类芽孢杆菌LY1 的产芽孢条件

郭建军,曾 静,袁 林,熊大维

(江西省科学院微生物研究所,江西 南昌 330096)

传统农药和化肥的过量使用导致很多植物病虫产生抗药性,这不仅降低了药效和肥效,而且可能诱导害虫产生有毒物质从而加大土壤有害物的残留[1],严重的甚至可能危及人类的生命安全。因此,高效、安全的生防微生物制剂越来越受到植保工作者的青睐。多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)是芽孢杆菌科(Bacillaceae)类芽孢杆菌属(Paenibacillus)的革兰氏阳性细菌,可产生多种生物活性物质,如拮抗蛋白[2]、酶[3]、多肽抗生素[4]、植物生长调节剂[5]及絮凝剂[6]等。该类细菌在植物叶际或根际定殖,可有效预防各种植物真菌、细菌和线虫等病害的发生,并且能促进植物生长[7],同时对人或动植物没有明显致病性。因此,该类细菌不但可以作为生物农药防治植物细菌性和真菌性土传病害[4],还可以作为微生物肥料用于促进植物生长、提高作物产量[5]。目前,我国农业农村部将其列为免做安全鉴定的一级菌种。由多粘类芽孢杆菌等制备的生防微生物制剂以其环境友好性和对土传病害的防治安全性[8],在农业病虫害防治领域具备广阔的应用前景。

多粘类芽孢杆菌不仅能产生抗菌物质,且可形成抗逆性的芽孢,芽孢是多粘类芽孢杆菌在恶劣环境中产生的休眠体,因其含水量极低,能经受住高温、紫外线、电离辐射以及化学物质灭杀等多种不良环境,便于运输和储藏[9],是一种理想的生防微生物。目前,芽孢制剂主要有2 种形式,液体制剂和固体制剂。液体制剂存在运输成本高、贮藏时间短、活菌数低等问题,而固体制剂在制备过程中存活率很低,导致田间防效不稳定,严重影响生防微生物制剂的推广和应用[10]。制剂中有效活菌数含量和货架周期是影响制剂应用效果的关键因素[11]。现有的微生物菌剂产品普遍存在活菌含量低、效价不高等问题[9],芽孢含量决定了微生物菌剂的产品质量,提高芽孢产量是工业生产中的重要环节之一。因此,发酵液中芽孢含量成为评价芽孢杆菌发酵效果的重要指标[12]。从不同生境中筛选分离的芽孢杆菌菌株对发酵液营养及生长条件的要求也不同[13],学者们常通过单因素试验、正交试验和响应面分析等方法优化芽孢杆菌的发酵工艺,以提高芽孢产量[14-15]。该研究以多粘类芽孢杆菌LY1 为研究对象,以芽孢含量为考察指标,拟通过单因素试验、Plackett-Burman 试验设计、爬坡试验、中心组合设计试验对LY1 菌株培养基配方中的碳源、氮源、无机盐进行筛选,对其培养条件进行优化,旨在有效提高多粘类芽孢杆菌的芽孢数,增加产品活性,降低生产成本,为高质量生防菌剂的开发以及该菌株的工业化生产奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 菌种 多粘类芽孢杆菌(Paenibacillus polymyxa)LY1 分离自脐橙根际土壤,保藏于江西省生物化工工程技术研究中心微生物制剂团队。

1.1.2 培养基(1)基础种子培养基:采用改良的YPD 培养基作为基础种子培养基,配方为葡萄糖20 g/L、蛋白胨 10 g/L、酵母膏 5 g/L、氯化钠 5 g/L;(2)计数培养基:固体YPD 培养基,即在上述改良的YPD 培养基中添加15 g/L 的琼脂粉;(3)基础发酵培养基:葡萄糖10 g/L、蛋白胨10 g/L、NaCl 5 g/L,pH值自然,121℃高压蒸汽灭菌20 min。

1.2 试验方法

1.2.1 菌株培养与活菌计数将保存于-80℃的LY1菌种在固体YPD 培养基平板上划线,28℃培养24 h;挑取单菌落转接种于YPD 培养基,28℃、160 r/min摇床培养20 h,得到种子液;按2%(V/V,下同)接种量接入基础发酵培养基中至30%芽孢脱落分离。采用稀释涂布平板计数法测定活菌总数;芽孢计数时,先将培养好的发酵液在85℃水浴15 min,以除掉菌液中的营养体,稀释后采用平板计数;芽孢率(%)=芽孢数/活菌数×100。

1.2.2 单因素试验将活化的多粘类芽孢杆菌LY1按2%的接种量接种于基础发酵培养基中,装液量为40%(100 mL/250 mL),在30℃、150 r/min 条件下,依次考察培养温度(25、28、32、35、37℃)、接种量(2%、4%、6%、8%、10%)、初始pH 值(5、6、7、8、9)、装液量(10%、20%、30%、40%、50%)、摇床转速(100、150、200、250、300 r/min)对多粘类芽孢杆菌发酵产孢的影响,采用活菌计数法测定多粘类芽孢杆菌的活菌数。在培养条件优化的基础上以芽孢含量为指标,通过改变碳源、氮源、无机盐种类筛选最佳培养基。选择6 种碳源(葡萄糖、蔗糖、糖蜜、麦芽糊精、玉米粉、淀粉)、6 种氮源(酵母粉、蛋白胨、豆饼粉、黄豆粉、硫酸铵、尿素)、7 种无机盐(硝酸钾、磷酸二氢钾、柠檬酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、硫酸锰、碳酸钙),分别替换基础发酵培养基中的同类组分,根据菌株LY1 发酵液中芽孢含量考察各组分对多粘类芽孢杆菌发酵产孢的影响。

1.2.3 响应面分析法优化发酵培养工艺基于单因素筛选的碳源、氮源以及无机盐的试验结果,利用响应面分析软件,以培养后发酵液中芽孢数为响应值进行条件优化,从而获得最优培养工艺,并对配方进行验证试验。(1)Plackett-Burman(PB)试验设计。基于单因素筛选的碳源、氮源以及培养条件的试验结果,通过PB 试验进行下一步优化。选择9 个因素:A,糖蜜10~15 g/L;B,黄豆粉10~15 g/L;C,磷酸二氢钾 5~7 g/L;D,硫酸锰 1~2 g/L;E,培养温度32~35℃;F,接种量4%~6%;G,初始pH 值7~8;H,装液量30%~40%;J,转速200~250 r/min;从中筛选关键因子。试验设计1 个冗余变量,每个因素取2 个水平,即范围区间最大值为高水平“1”和范围区间中最小值为低水平“-1”,每组试验重复3 次,结果取平均值,考察试验因素的影响主次。(2)最低添加量试验。考虑到后期投入生产的成本效益最大化,挑选出影响不显著的因素,研究其最低添加量。(3)最陡爬坡试验设计。从PB 试验设计中挑选出显著性因素进行最陡爬坡试验,根据因素正负效应的大小设定变化步长与方向,以进一步优化试验区域。(4)中心组合设计试验。非关键因子以PB 试验结果为基础,关键因子以最陡爬坡试验结果为基础,运用Box-Behnken 的中心组合设计原理,设计了3 因素5 水平共20 个试验处理进行响应面试验分析,按试验所得数据进行方差分析,并拟合多元回归方程,预测发酵芽孢数最大值所对应的关键因子范围。

1.3 数据处理与统计分析

采用SPSS 软件进行单因素试验数据分析和绘图;PB 试验、最陡爬坡试验、中心组合试验均运用Design Expert 8.0.6 软件进行设计与分析。

2 结果与分析

2.1 多粘类芽孢杆菌LY1 培养条件优化的单因素试验结果

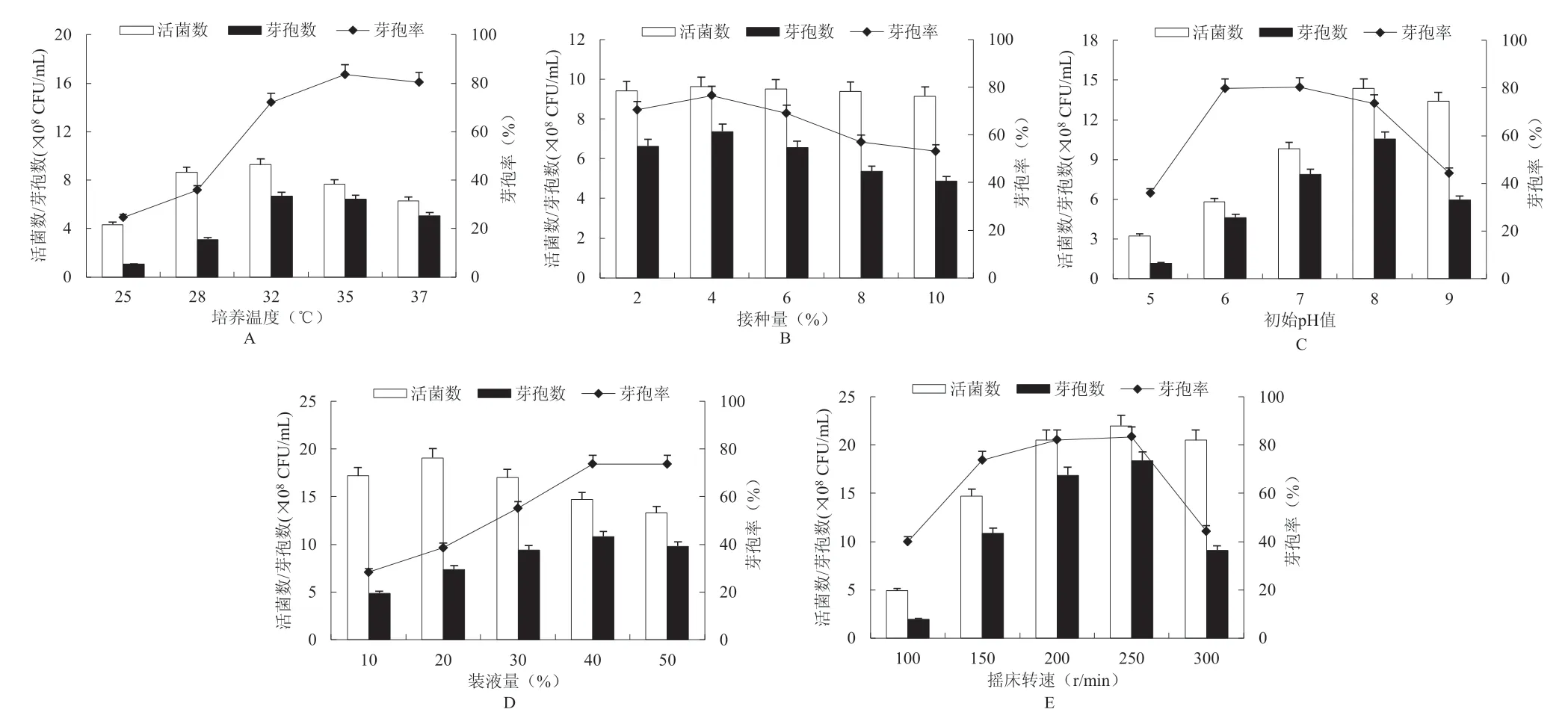

由图1 可知,随着培养温度的升高,菌体活菌数和芽孢数呈先升高后降低的趋势,在培养温度为32℃时活菌数和芽孢数均达最大值;当接种量逐渐增加时,活菌数并无明显变化,但芽孢转化率呈先升高后降低的趋势,在接种量为4%时芽孢数最多;随着初始pH值的升高,活菌数和芽孢数均呈现出先升高后降低的趋势,当初始pH 值为8.0 时,活菌数和芽孢数均达最大值;装液量为20%时菌体生长最好,当装液量超过20%时,活菌数显著降低,但芽孢数却显著增加,在装液量为40%时,芽孢数最多,表明40%的装液量有利于芽孢的形成;随着转速的增加,菌株LY1 的活菌数、芽孢数和芽孢率均逐渐升高,当摇床转速超过250 r/min 时,活菌数和芽孢数均呈下降趋势,可能是转速较高时菌体发生了细胞自溶现象。因此,选取培养温度32℃、接种量4%、初始pH 值8.0、装液量30%(75 mL/250 mL)、摇床转速为250 r/min 作为菌株LY1 后续试验的液体发酵条件。

图1 不同培养条件下菌株LY1 发酵液中的活菌数和芽孢数

2.2 多粘类芽孢杆菌LY1 培养基配方优化的单因素试验结果

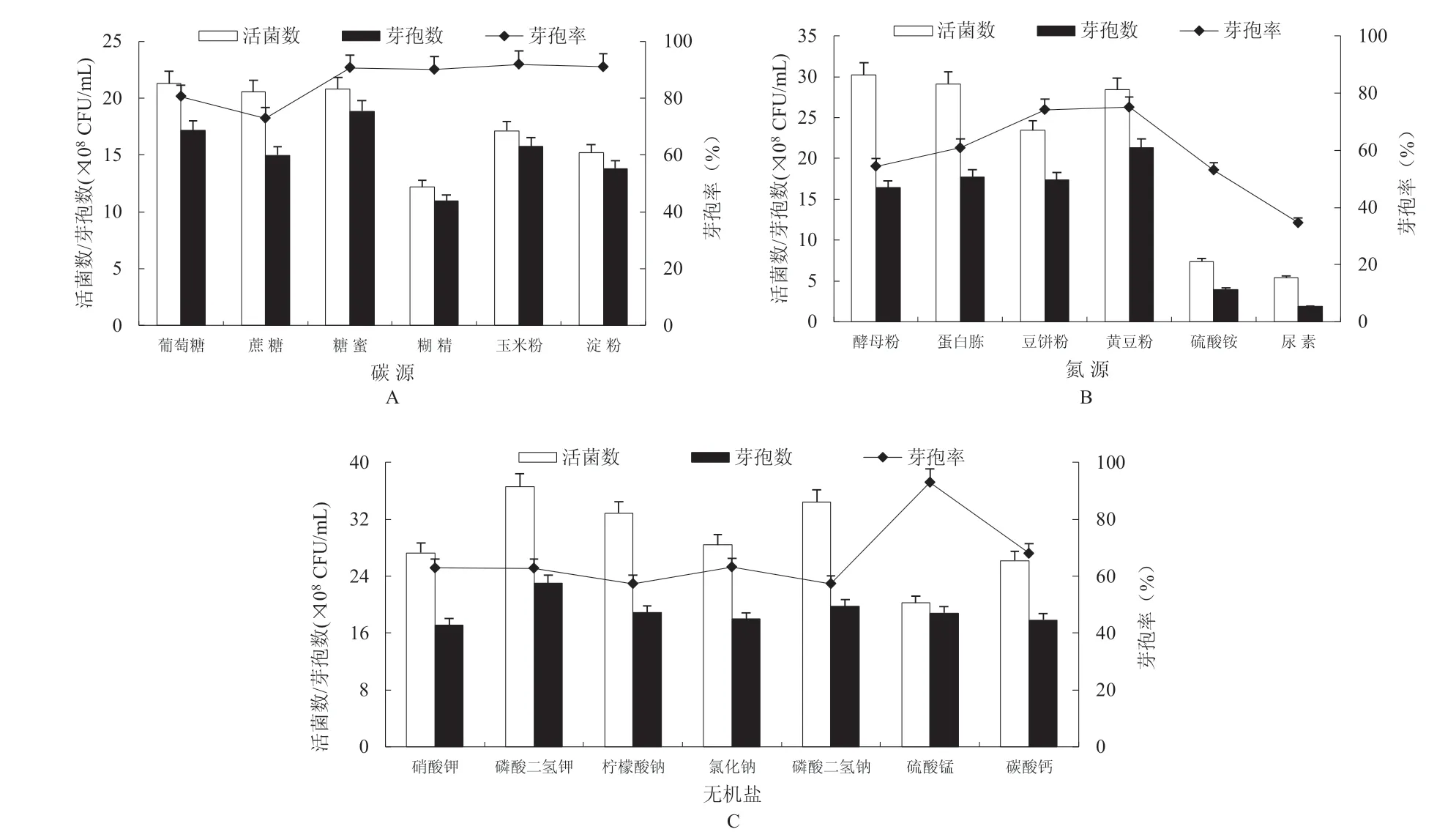

由图2 可知,菌株LY1 利用有机缓效碳源(糖蜜或玉米粉)发酵后芽孢率均显著的高于速效碳源(蔗糖或葡萄糖)(P<0.01),以糖蜜为碳源时芽孢数最多;添加无机氮源的培养基中活菌数和芽孢数显著低于添加有机氮源的培养基,以黄豆粉为氮源时,芽孢数较多、芽孢率较高;培养基中添加磷酸二氢钾时,活菌数和芽孢数均达最大值;另外,培养基中添加Mn2+有利于芽孢稳定形成。综合分析单因素试验结果,选择糖蜜、黄豆粉、磷酸二氢钾、硫酸锰为发酵培养基成分进行后续试验进一步优化。

图2 不同培养基成分下菌株LY1 发酵液中的活菌数和芽孢数

2.3 多粘类芽孢杆菌LY1 发酵的PB 试验结果

通过对单因素试验结果的分析,确定了PB 试验的因素,按 PB 试验设计,把每个因素设计成“-1”和“1”2 个水平,以多粘类芽孢杆菌发酵液中的芽孢数为响应值,确定各因素对发酵产孢的影响,从中筛选出有显著影响的因素进行下一步优化。按照Design-Expert 8.0.6 软件设计PB 试验(表1),共16 组处理,每组3 个平行。

由表 1 和表 2 可知,糖蜜、黄豆粉、磷酸二氢钾、初始pH 值和摇床转速为正效应,硫酸锰、培养温度、接种量和装液量为负效应;回归模型的P值=0.012 5<0.05,相关性显著,糖蜜、黄豆粉和摇床转速对多粘类芽孢杆菌发酵产孢影响极显著(P<0.01),而其他因素对多粘类芽孢杆菌发酵产孢影响不显著(P>0.05)。

表1 PB 试验设计及结果

2.4 多粘类芽孢杆菌LY1 发酵的最陡爬坡试验结果

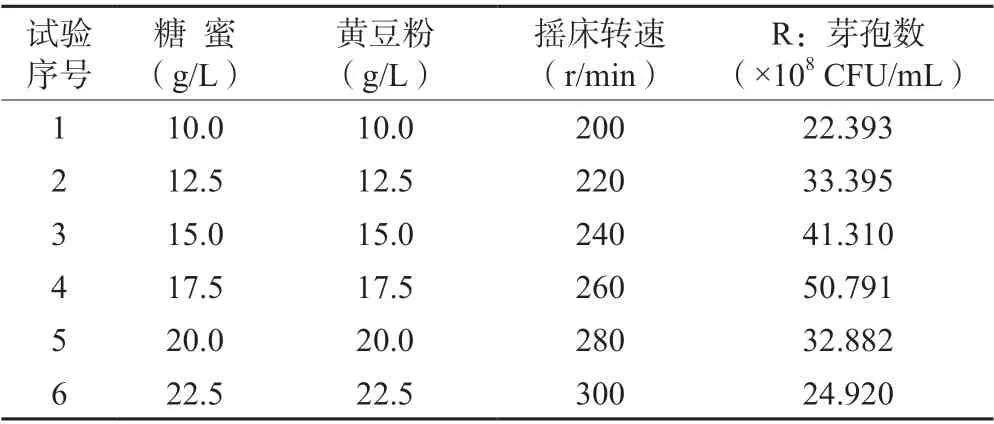

以重要影响因子糖蜜、黄豆粉和摇床转速的试验值变化梯度方向为爬坡方向,根据各因素响应值大小确定变化步长,在32℃、初始pH 值8.0、装液量30%、接种量4%的条件下培养,最陡爬坡试验结果见表3。从表3 可以看出,随着重要影响因子浓度的增加,发酵液芽孢数的变化趋势为先上升后下降,4号试验发酵液中芽孢数最多,达 5.079×109CFU/mL。故采用糖蜜17.5 g/L、黄豆粉17.5 g/L、摇床转速260 r/min 进行后续工艺优化试验,其他条件为磷酸二氢钾7.0 g/L、硫酸锰1.0 g/L、培养温度32℃、接种量4%、初始pH 值8.0、装液量30%。

表3 最陡爬坡试验梯度设计及结果

2.5 多粘类芽孢杆菌LY1 发酵的中心组合试验结果

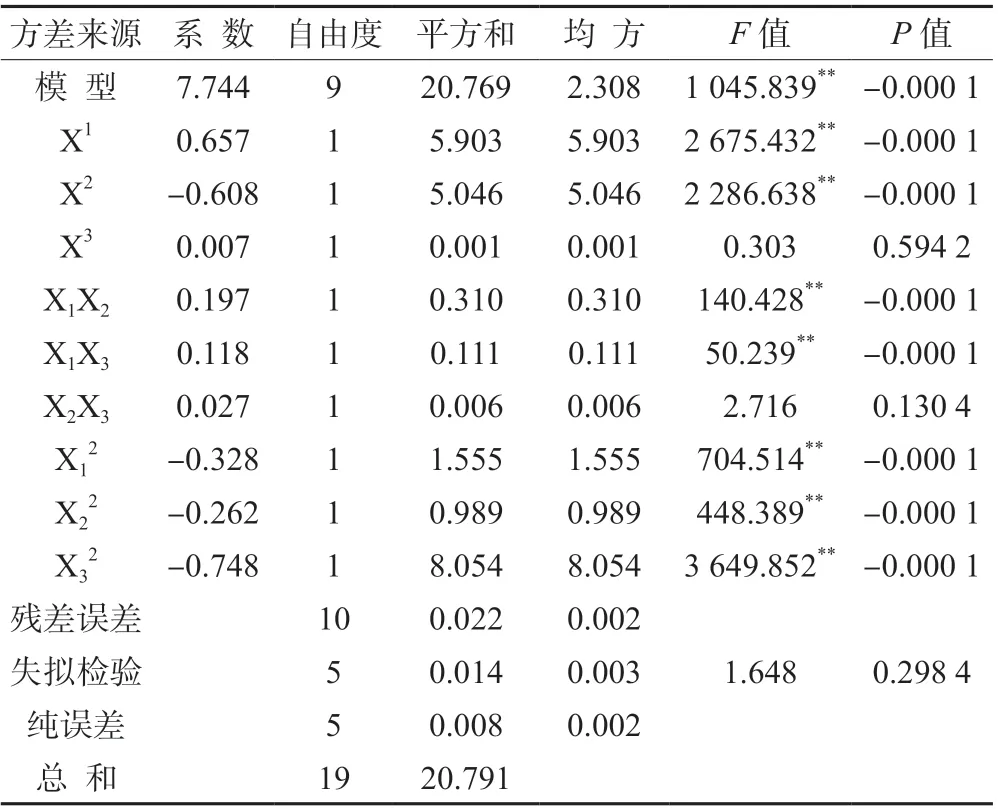

最陡爬坡试验确定了重要影响因子的取值区间,以糖蜜、黄豆粉和摇床转速为自变量,分别用 X1、X2、X3表示,以多粘类芽孢杆菌发酵产芽孢数(Y)为响应值进行3 因素5 水平的中心组合设计试验,试验设计及结果见表4,回归模型方差分析结果见表5。

表4 中心组合试验设计及结果

由表5 可知,模型的P值<0.01,表明模型对响应值Y 影响极显著,且模型失拟项的P值为0.298 4(P>0.05),影响不显著;模型的决定系数R2=0.979 8,表明预测仅有2.02%的变异情况不能由该模型解释,说明建立的模型可以较好地反映不同条件下多粘类芽孢杆菌LY1 的产孢数变化情况,可以用回归方程对多粘类芽孢杆菌产孢情况进行分析和预测。

表5 中心组合设计试验结果的方差分析

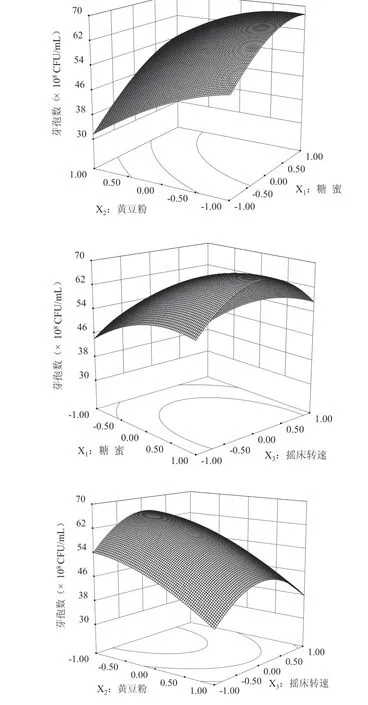

利用 Design Expert 8.0.6 对回归模型进行分析,得到糖蜜、黄豆粉、摇床转速3 者之间的响应面图,由图3 可以看出,X1X2、X1X3等高线呈椭圆形,交互作用显著,X2X3等高线近似圆形,交互作用不显著,X1、X2、X3之间的交互作用响应面存在最高点,说明各因素间交互作用明显,与方差分析结果一致。

图3 不同因素间交互作用对芽孢含量影响的等高线和响应曲面

利用Design-Expert8.0.6.1 软件对表5 的试验数据进行二次多项回归拟合,得到以下回归方程预测模型:Y=7.744+0.657X1-0.607X2+0.006X3+0.197X1X2+0.118X1X3+0.027X2X3-0.328X12-0.262X22-0.748X32。

由模型和软件分析得到最适多粘类芽孢杆菌LY1发酵产孢的糖蜜、黄豆粉、摇床转速对应的参数分别为19.37 g/L、15.31 g/L、261 r/min,此条件下产孢数预测值为6.817×109CFU/mL。为了证实上述优化条件的准确性,在此优化条件下进行3 次重复试验,实际产芽孢数为6.825×109CFU/mL,实测值与回归方程预测值结果相近,说明该研究所建立的数学模型可靠。

3 结论与讨论

受发酵期间菌体数量、发酵后干燥期间菌体活性以及贮存期间菌体稳定性等因素的影响,现有生防微生物制剂产品普遍存在活菌含量低、效价不高的问题[16],已成为制约其产业发展的主要因素。多粘类芽孢杆菌的芽孢具有极强的抗逆性,可耐受严苛的生存环境,是制备生防微生态制剂的理想形式,但芽孢的形成受诸多因素的影响,例如培养基成分、发酵培养条件以及复杂的代谢调理机制等[1,17-18]。该研究在摇瓶发酵条件下优化了多粘类芽孢杆菌LY1 发酵产芽孢的培养基和培养条件,以芽孢数为评价指标,经过单因素试验、PB 试验设计、最陡爬坡试验、中心组合设计试验及响应面分析,确定了多粘类芽孢杆菌LY1 的最佳产孢培养基配方为糖蜜19.37 g/L、黄豆粉15.31 g/L、磷酸二氢钾7.0 g/L、硫酸锰1.0 g/L;在初始pH 值8.0、装液量30%、培养温度32℃、接种量4%、转速261 r/min 的条件下培养发酵,芽孢数量达到6.825×109CFU/mL,这一结果同前期优化的试验结果相近,说明该研究结果具有一定的稳定性及可重复性,为进一步优化生产工艺提供了必要的数据支撑。

芽孢是当菌体遇到恶劣生存环境才会形成的一种休眠体,用以抵御严苛的生存环境,其本身不是细菌生活史中不可缺少的部分[17-19]。因此,除与菌种本身特性和培养基所含碳氮源、金属离子及配比有关外,培养条件如温度、溶氧量、pH 值等都有可能成为限制多粘类芽孢杆菌产孢的因素。试验中,通过对多粘类芽孢杆菌LY1 菌株最佳产孢培养基和培养条件的研究,以发酵液中芽孢数和芽孢转化率为指标,在获得较多菌体的同时提高了其芽孢量和芽孢转化率,相比王波等[8]的研究结果,芽孢数量提高了一个数量级,得到兼顾芽孢数量和芽孢转化率的产孢培养基及发酵条件,解决了以芽孢杆菌为主的生防微生物菌剂产业化生产过程中存在的效价低问题。该试验虽然得到了多粘类芽孢杆菌高密度培养条件和产孢培养基,但后续产品开发以及产业化应用还需要进一步研究。