构建居家为主老龄服务保障新格局

田雪原

(中国社会科学院,北京 102488)

中国全面建成小康社会后,老龄化、高龄化步入加速累进增长阶段,居家为主老龄服务是新时代老龄社会保障重点转移必然的承接。在研究如何改革现有养老社会保障体系,构建居家为主老龄服务保障新格局时,我们需要从实际出发,审时度势,精准施策。

一、21世纪人口老龄化趋势与特点

人口老龄化,指60或65岁以上人口占总体人口比例不断增长的过程。主要衡量指标有60或65岁以上老年人口所占比例、总体人口年龄中位数(平均年龄)、老年与少年人口之比等。由于60或65岁以上老年人口占比简单明了,成为使用最多的一项指标。发展中国家大多使用60岁以上老年人口占比,发达国家大多使用65岁以上老年人口占比,因为发达国家人口预期寿命要比发展中国家长一些。

(一)世界人口老龄化趋势和特点

纵观进入20世纪以来世界人口发展的历史,可以说20世纪是人口暴涨的100年,21世纪则是人口老龄化的世纪。21世纪以来世界人口发展的历史,有两个主要特点。

1.21世纪世界人口老龄化在时间上推进不平稳,表现出前期较快、后期较慢的特点

上半叶老龄化上升趋势推进速度快,依据联合国人口司所做的预测,2000—2050年世界65岁以上人口占总人口比例,可由6.8%上升到16.2%,升高9.4个百分点,年平均升高0.19个百分点。下半叶推进速度趋缓,到2100年可上升到22.0%,比2050年升高5.8个百分点,年平均升高0.12个百分点(1)United Nations, World Population Prospects:The 2008 Revision,New York,2019,p48; United Nations, World Population Projections to 2150,New York,1998,p17.。相比之下,下半叶老龄化上升趋势推进速度比上半叶降低0.07个百分点。

2.老龄化空间分布不平衡,世界人口老龄化趋势和特点更多由发展中国家老龄化进程决定

与发达国家相比,发展中国家老龄化速度要更快一些,二者之间的差距在不断缩小。不过由于这种差距原本很大,直到2020年发达国家与发展中国家相比仍领先11.7个百分点,因此,差距在21世纪剩余的80年中不可能完全消除,只能呈差距逐步缩小特点。还要看到,2020年发达国家人口只占到世界人口16.5%,而1.9的总和生育率(TFR)已低于更替水平多年,发达国家人口占世界人口比例将进一步下降。发展中国家总和生育率为2.5,2040年以后方可能达到更替水平,总体人口高占比还要继续二三十年(2)United Nations ,World Population Prospects:The 2008 Revision,New York,2019,p.48、50、52.。

(二)中国人口老龄化趋势和特点

国内外对中国未来人口变动和发展做过多种预测。本文关于21世纪中国人口的变动和预测,主要依据国家统计局提供的数据和笔者担任主持人的课题组所做的预测。

1.人口老龄化速度比较快,达到的水平比较高

2050年以前的65岁以上老年人口绝对数量已是定数。如2050年65岁以上老年人口数量,等于2020年老年人口数减掉其后年龄别死亡人口数,加上35~64岁人口中减掉逐年死亡后存活的人口数。当然,影响老龄化水平高低的还有出生率和出生人口的数量,其作为分母影响老龄化率高低变动。按照上述预测,2050年人口老龄化可能达到的水平是:高位预测65岁以上老年人口占比可达20.23%,中位预测可达23.07%,低位预测可达27.1%(3)国家统计局:《中国统计年鉴2021》,北京:中国统计出版社,2021年,第33页;田雪原等著:《21世纪中国人口发展战略研究》,北京:社会科学文献出版社,2007年,第449-454页。。考虑到已经启动全面二孩、可以生育三孩政策调整方案,老龄化沿着中低位预测走下去的可能性较大,但中国人口老龄化推进仍可用“快”和“高”二字来概括。所谓快,即中国从世纪之交进入老年型至老龄化严重阶段大约只花费二十年多一点,而世界要花费三十多年,发展中国家则要花费四十多年,发达国家花费的时间要更长一些。所谓高,即老龄化达到的水平比较高。2050年中国65岁以上老年人口比例将达到23.07%,届时将比世界16.2%高出6.87个百分点,比发展中国家14.6%高出8.47个百分点,比发达国家26.2%的总体水平仅低3.13个百分点,跻身老龄化高水平国家行列。

2.人口老龄化在时间上具有阶段和累进性质

这主要是由以往人口出生、死亡自然变动造成的人口年龄结构决定的。1949年中华人民共和国成立后,人口的自然变动经历了五个阶段:1949—1952年的人口再生产类型转变时期,即由高出生、高死亡、低增长向高出生、低死亡、高增长的转变时期;1953—1957年的第一次生育高潮,全国人口由57 482万增长到64 653万,增加了7 171万,年平均增加1 434.2万,年平均增长率达到2.4%;1958—1961年的第一次生育低潮,全国人口由64 653万增长到65 859万,增加了1 206万,年平均增加301.5万,年平均增长率仅为0.5%,其中1960年和1961年还出现人口负增长,1960年比1959年减少1 000万,1961年比1960年再减少348万;1962—1973年的第二次生育高潮,全国人口由65 859万增长到89 211万,增加23 352万,年平均增加1 946万,年平均增长率达到2.6%;1974年以来的第二次生育低潮,全国人口由89 211万增长到2020年的141 212万,增加52 001万,年平均增加1 130万,年平均增长率下降到1.0%(4)国家统计局人口统计司:《中国人口统计年鉴1988》,北京:中国展望出版社,1988年,第198页; 国家统计局: 《中国统计年鉴2021》,第31页。。由此不难看出,由于这五个阶段人口出生率、死亡率、自然增长率呈高低起伏的变化,从而形成参差不齐的年龄结构,进而将使未来人口老龄化呈现高低很不规则的变动,表现出阶段和累进的性质。其中人口年龄结构金字塔中最为庞大部分当属1962—1973年第二次生育高潮期间出生的大量人口,扣除死亡人数至今尚存3亿人左右,这是包括人口老龄化在内中国人口变动最值得关注的人口组群。这3亿左右人口组群于1977—1988年进入15岁以上成年人口,其中绝大多数于1980—1991年成长为正常的劳动力,对就业形成巨大的压力;同时也开始了劳动年龄人口所占比例高、老少被抚养人口之和所占比例低的人口年龄结构变动的“黄金时代”,成为可以获取“人口盈利”“人口红利”、有利于经济发展的最佳时期。在这3亿组群人口过渡到65岁之前,人口老龄化不会过于严重;而当这部分庞大人口组群过渡到老年之后,老龄化“汛期”严重阶段就到来了。这就使人口老龄化进程呈现S 曲线阶段性推进特点。

第一阶段(2000—2020)为S曲线底部,老龄化较缓攀升阶段。65岁以上老年人口占比可由6.96%上升到13.5%,升高6.54个百分点,年平均升高0.33个百分点。

第二阶段(2020—2040)为S曲线挺起中部,老龄化加速上升阶段。65岁以上老年人口占比可由13.5%上升到21.96%,升高8.46个百分点,年平均升高0.42个百分点,比第一阶段年平均增速提升0.09个百分点。

第三阶段(2040—2050)为S曲线顶部,老龄化缓慢攀升并呈基本稳定变动态势。65岁以上老年人口占比可由21.96%上升到23.07%,升高1.11个百分点,年平均升高0.11个百分点,为三阶段中增长速度最低的时间段。2050年以后,虽然老年人口占比可能还有所上升,但是上升空间极其有限,处于S曲线顶部徘徊震荡状态。

3.人口老龄化在城乡和地域之间分布不平衡

由于中国各地自然条件相差很大,社会经济发展水平不平衡,更直接的是人口出生、死亡、增长和流动迁移差别较大,造成城乡之间、地域之间人口老龄化呈现一定差异。

在1982年的第三次人口普查中,65岁以上老年人口占比为:县(农村)占5.00%、市占4.68%、镇占4.21%。到1990年第四次人口普查时,城乡之间这一差别延续下来,县上升到占5.64%,市上升到占5.53%,镇上升到占5.49%,由高至低排序依旧为县、市、镇,只是差距比第三次人口普查时稍有缩小。2000年第五次人口普查提供的数据表明,如以县占比为100%比较1982年、1990年、2000年的三次人口普查,由1.00∶0.94∶0.84,缩小到1.00∶0.98∶0.97,再扩大到1.00∶0.90∶0.81,县老年人口占比高出市镇的幅度增大了。在2010年第六次人口普查中,城乡老龄化扩大的趋势延续下来,而且出现一反常态的镇超过市的新情况:县老年人口占比上升到10.06%,镇上升到7.97%,市上升到7.69%,县、镇、市老年人口占比差距扩大到1.00∶0.79∶0.76(5)数据依据以下资料计算整理得出:《中国1982年人口普查资料》,北京:中国统计出版社,1985年,第272-313页;《中国1990年人口普查资料》(第二册),北京:中国统计出版社,1993年,第2-17页;《中国2000年人口普查资料》(上册),北京:中国统计出版社,2002年,第570-581页;《中国2010年人口普查资料》(上册),北京:中国统计出版社,2012年,第270-276页。。造成这种状况的根本原因在于进入21世纪以来流动和迁移人口的持续增加且居高不下。在2000年第五次人口普查中,以居住在本地区半年以上为标准计算的全国入户分离人口达到144 390 748人,扣除本县(市)其他街道、镇人口和本市区其他街道、镇人口后,其余92 870 183人主要为本市区其他乡和外省迁入的农村进入城镇的流动人口。到2010年第六次人口普查时,人户分离人口上升到26 094万,之后这一水平基本保持下来。2020年人口城市化率上升到63.89%(6)国家统计局:《中国统计年鉴2021》,第36页。,主要是进城务工经商农业流动人口变为城镇常住人口所致。可以预料,此后人口城市化速度将有所放缓,因为农业人口向城镇转移的规模将有所缩减。但是中小城镇人口向大城市转移的速度将有所加快,这会影响到市、镇、县人口老龄化分布的某些变化。

上述人口流动和迁移,不仅左右着市、镇、县之间老龄化程度的差异,而且对地域之间的年龄结构老龄化和老龄化向纵深发展产生不容忽视的影响。一个鲜明的标志是,老年人口占比自高至低由原来东、中、西部“三大板块”分布,逐步转向中西部合二而一,总体上呈“两大板块”分布格局。这种改变始于2005年,当年全国65岁以上老年人口占比为9.07%,高于这一水平的有13个省、直辖市,其中东部沿海有7个省、直辖市,占53.8%;中部有3个省,占23.1%;西部有3个省、自治区、直辖市,也占23.1%。低于全国水平的有18个省、自治区,其中东部沿海有4个省,占22.2%;中部有5个省,占27.7%;西部有9个省、自治区,占50.0%。中西部合计占77.8%,为老龄化程度较低地区(7)国家统计局:《中国统计年鉴2021》,第36页;国家统计局:《中国统计年鉴2006》,北京:中国统计出版社,2006年,第109页。。2010年第六次人口普查中情况进一步变化:全国65岁以上老年人口占比提高到9.4%,中西部老年人口占比进一步提高。虽然东部与中部、西部的差距仍较明显,但是中西部的差距却缩小了,老龄化呈东部与中西部合二而一“两大板块”态势日益清晰和明朗起来。

4.人口高龄化持续增长,加速推进

高龄化指老年人口中高龄老年人口占总体老年人口比例的增高过程,一般以80岁以上与60或65岁以上老年人口之比表示。进入21世纪,中国步入老年型年龄结构以后,由于老年人口年龄别死亡率不断下降、健康状况不断改善、预期寿命不断延长,高龄化现象已经发生并呈较快增长态势。统计数据显示,到2020年,80岁以上老年人口占65岁以上老年人口的比例已增至18.8%(8)国家统计局:《中国统计年鉴2021》,第54页。,位列发展中国家前茅,接近一般发达国家水平。而且由过去形成的年龄结构决定,高龄化趋势还将以较快的速度推进,对老龄服务提出更为急迫的需求,尤以居家老龄服务需求最为迫切。

二、居家老龄服务是关键

上述人口老龄化趋势和特点表明,虽然21世纪是人口老龄化的100年,但是推进的速度和达到的高度在不同时期有着很大区别。其中2020—2040年既是总体人口年龄结构老龄化加速推进的窗口期,又是超高老龄化或高龄化加速推进的窗口期,自然也是养老保障和居家老龄服务体系构建的窗口期。中国应对人口老龄化挑战成功与否,包括如何构建老龄社会保障体系及居家为主老龄服务新格局,能否平安渡过老龄化严重阶段,“三合一”的三个窗口期都是关键。全面小康社会业已建成,我国需要在现有基础上,进行养老保障体制改革,建立健全全方位的社会养老保障制度,适时推进老龄工作重心向着居家服务为主转移,将其作为一项社会工程用心推进,实施到位。

(一)继续推进完善老龄社会保障体系建设

1986年,中国老年学学会成立。在讨论当时中国老年人口的主要需求时,曾有过一段争论。来自上海社科界的代表发言称,上海老年人的第一需求是解决“看病难”问题。老年人去医院看病,从挤公共汽车、排队挂号、候诊看病、等候拿药到看完病回到家中,要耗费多半天时间,结果小病弄成大病、大病弄成重症。来自广西武鸣地区的代表认为,当前老年人的第一需求是解决吃饭问题。人民公社及其养老院已不存在,原来敬老院中的鳏寡孤独老人无处可去,只得从村东头到村西头挨家挨户地吃派饭。被派饭户与老人无亲无故,许多并不情愿,态度和饭菜不好是很自然的事情。老人们只能忍气吞声地吃下去,心中叫苦不迭。

36年后的今天,已时过境迁。城乡基本养老保险制度已经建立,居民有了一笔基本养老金,农村有了新农保,全国还有最低生活保障和社会救助制度等,全部老年人口有了基本的生活保障。2020年,中国全面建成小康社会,消除了绝对贫困,包括老龄人口在内的全体社会成员基本生活无忧,吃饭这个第一需求不再是难题。

(二)构建居家为主老龄服务体系重要性凸显

各地关于老龄人口需求的调查表明,全面小康新形势下老龄人口最迫切的第一需求已转变为全方位的服务,特别是“最后10米”的居家服务。这是闯过老龄人口“赡养”这一关之后,我国老龄工作体系过渡到以“服务”为主时应有的重点转移,也是新的挑战。

1.提供全方位的服务,是老龄人口生存发展的基本需求

面对人口老龄化、高龄化“窗口期”,老龄人口的基本需求已经发生改变。对于全体老年人口而言,已经有了形式不尽相同的养老金、养老保险和养老保障,不再为生活来源发愁。可是谁把生活用品送到家?现在外卖到家已经很方便,但不会用手机的老年人如何叫外卖?使用“敬老卡”乘公交车已不用花钱买票,但是怎样到公交车站?到了车站又怎样上车?一系列问题摆在老龄人口尤其是高龄人口面前。两年多以来,在新冠肺炎疫情影响下,部分老年人因怵于医院网上预约挂号、刷健康码进医院门、扫码查验诊断报告以及刷就诊卡取药而选择放弃治疗。解决这类问题的出路在于对老龄人口提供全方位、特别是“最后10米”的服务。

2.以居家为主的服务,是多数老龄人口的迫切需求和选择

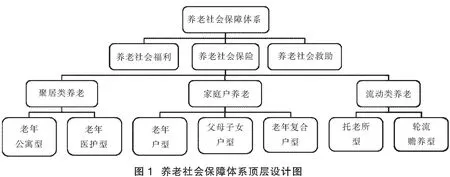

当前的养老社会保障体系顶层设计如图1所示,可分为顶层、中层和底层三个层次。每个层次都有着特定的内涵和外延,涵盖比较明确的架构、分工和职能。

一是顶层设计。养老社会保障框架顶层,分为养老社会福利、养老社会保险、养老社会救助三个组成部分,核心是养老社会保险。老龄服务体现在上述每个组成部分中,依据相关法律法规,要保证每个老年人都能被合理分配到相应的社会福利。最主要的是,顶层设计要为每个老年人都能公平地享受社会养老保险、维护政策的公平合理性服务,同时还包括按照相关规定开展社会救助服务。

二是中层设计。养老社会保险是通过养老院、保健院养老等聚居类养老,家庭户养老以及托老所养老等流动性养老分别提供相应的服务而实现的。聚居类和流动类养老服务,均有固定的养老服务场所、服务项目和服务方式,目标是提高服务质量。一要尽可能完善聚居和流动场所的设置及其设施建设,改善服务环境。二要将服务重点放在家庭户老龄服务上,关键是要提高老龄服务人员质量。三要对托老所一类流动性养老服务加强管理,做好家庭与养老服务场所的衔接。

三是底层设计。底层对中层服务再进行细分,需要落实到具体的专项服务上来。聚居类养老服务,要对老年公寓型养老和老年医护型养老区别对待,依据不同类型老龄人口生理、心理健康的不同情况提供有针对性的服务。居家养老服务分为老年户型、父母子女户型、老年复合户型三种。老年户包括老年单身户和老年夫妇户,随着老龄化趋势不断增强,这类老年户呈上升趋势,应重点加强服务。托老所养老服务和轮流赡养型养老服务属流动类养老服务,但托老所养老属家庭和机构轮流交替性质,服务应从实际出发,分别加以提升和改进。轮流赡养型养老指被赡养老年人轮流到各子女家中,主要由子女提供相应的服务。此类型要尽可能形成规范的轮流赡养机制,提升子女赡养服务观念、行为和效果,以增进被赡养父母生理和心理健康为主来提供养老服务。

不同层次的老龄服务都要做好,尤其要注意最底层的家庭户老龄服务是核心和重点。目前各种类型的机构养老型养老形式占比不足5.0%,托老所、轮流赡养型养老形式占比不足8.0%,二者以及其他养老形式相加占比不足15.0%,居家养老占85.0%以上。而且还要注意到家庭小型化趋势,2000年全国每户家庭平均人口数为3.44人,2010年减少到3.10人,2020年减少到2.62人,20年间平均每户净减少0.82人(9)国家统计局:《中国统计年鉴2021》,第36页。。家庭小型化与子女赡养服务弱化相互影响,致使国家相关法律法规只能规定子女“常回家看看”,服务弱化趋势日甚一日。农村人口流动以流进城市特别是大城市为主,使得农村仅剩“三八”(妇女)、“六一”(儿童)、“九九”(老龄)人群,远在他乡的子女更难对父母履行赡养的义务。老龄居家养老服务缺失凸显,是老龄服务体系构建必须解决的主要问题。

三、 改革构建的思路与决策选择

面对当前社会养老、家庭子女养老和老龄人口自行养老等多层次养老方式并存的客观现实,构建居家为主老龄服务新格局需要将与老龄化相关的人力、财力、物力整合起来,适当集中到以居家养老为主、居家老龄服务为主上。这是牵动老龄工作全局的一项改革和社会工程。需要从实际出发,认真总结中华人民共和国成立特别是改革开放以来,老龄工作走过的路子,取得的经验和教训;同时也要学习、吸取国际社会有益的经验,创造并形成有中国特色、以居家为主的老龄服务体系新格局。

(一)转变观念,将老龄居家服务摆到应有的位置

改革开放以来,国家将养老、老龄服务纳入社会保障体系,探索改革的方向、路子、政策和措施,不断取得新进展、新成绩。然而长期以来,关于居家为主老龄服务新格局方向不够明确,体系尚未真正建立,有时甚至将社会养老服务重点放在兴建、扩建养老院、老年公寓、老年之家一类老龄机构上。这种重社会、轻家庭,重机构、轻服务的理念和做法,与广大老龄人口的实际需求相去甚远。如前所述,85%以上老龄人口选择居家养老,他们很少享受到国家政策,他们的养老变成家庭子女后辈独自承担的义务。

当今住房、教育、医疗负担沉重,加之商品经济发展、交换价值升值,导致代际关系链条松懈、孝敬意识淡薄,偶有发生子女对父母长辈不孝顺、不赡养,甚至虐待老人等情况,使某些老龄人口处于孤立无援的境地。鉴于此,政府需要拿出应有的责任担当,承担起面对绝大多数老龄人口的居家服务,彰显为人民服务宗旨。各级政府相关部门要将居家为主老龄服务摆到应有位置、恪尽职守、认真做好。应由过去主要抓养老院“硬件”建设,转变到主要抓居家老龄服务“软件”建设上来,这将是老龄工作一次带有方向性的转变。各级领导和相关老龄工作者必须提高认识,统一思想、统一规划、统一行动,紧紧抓住当前老龄化、高龄化“窗口期”,尽早完成这一转变。

(二)兼顾生理心理健康,科学规范日常居家老龄服务

将老龄工作重心转移到居家服务上来,首先要面对和做好日常老龄居家服务。目前我国对居家老龄服务还不够重视,尤其不重视服务对象老龄人口的心理感受,使其只能被动接受服务。现代人很重视健康,然而日常居家老龄服务大多局限在生理健康范畴。世界卫生组织给出的健康定义是:健康不仅是没有疾病,它包括生理健康、心理健康和社会应对健康状态的良好,抑或社会健康。由于老龄人口为弱势群体,相对贫困化明显,与社会主流渐行渐远,容易滋生自卑感、厌世感,受不了委曲,因而自杀率普遍高于一般人口群体。依笔者在国外所见,发达国家对心理健康比较重视,许多人都配有自己的专属心理医生。而在今天的中国,私人心理医生不能说没有,有也是凤毛麟角,相比发达国家落后许多。构建居家为主老龄服务体系,要特别注意老龄人口的心理健康。将老龄群体对心理健康的需求与对生理健康的需求相结合,是日常居家老龄服务应有的遵循和规范。

从我国实际出发,吸取国际社会可供借鉴的经验,日常居家老龄服务主要由以下四个方面构成。一是老龄日常生活照料服务。主要是吃、穿、用、住、行服务,这是基础性质的老龄服务,对高龄老人尤为重要。不言而喻,生活照料服务都要适合老龄、高龄群体特点,即吃的要好消化,穿的要适当宽松一些,住的要通风、采光好 、温暖一些,行走节奏要慢一些等。到位的服务重点在于个性化,要了解不同老龄个体的特殊需求,满足他们的心理健康需要。二是老龄文化体育生活服务。这是消减和改变老龄人口居家“等死”“准坟墓”感的重要环节,通过吸引居家老龄人口参加老年大学和诗词、绘画、音乐、舞蹈等研修班,网球、乒乓球、徒步走等培训班,以及联欢会、晚会、演出会等活动,丰富老龄人口的文化、体育生活,帮助其找回爱好和生活的乐趣,重塑老龄人口第二春。三是老龄医疗保健服务。发展以社区为依托、公有制为基础、多种所有制共存的社区医院、诊所、门诊部,方便老龄人口就近就医;鼓励有条件的地方开办中医诊所,发挥中医和中草药在老龄疾病治疗、康复中的作用;探索创办心理健康医院或诊所,提供心理诊治和咨询服务;关键的一点是,要实行定期巡回上门诊治,送医药服务到老龄患者家门,以及定期体检和义诊服务。四是老龄法律咨询服务。当前,法制化建设日趋完善,居家老龄人口的知法、懂法、普法要求也十分强烈。老龄人口作为弱势群体,迫切需要法律支持。建议市县在乡镇设立老龄律师咨询事务所,条件尚不成熟的也可先设立每周半天或两个小时的法律咨询点,安排专人在规定时间接待前来咨询的老龄人群。

(三)进行住房适老改造,优化老龄居家环境

20世纪80年代,笔者在日本多地看到为二层楼房加装电梯,对此不甚理解,而后慢慢意识到无论楼梯多高,对于行动不便的老龄人群来说都是极其困难、甚至是不可逾越的障碍。进入21世纪以后,北京率先推出一项政策,在居民一致同意的前提下,可签订协议加装电梯,不计楼房有多高。除加装电梯外,老龄人群对采光、通风、取暖、安全等也有需求,因此要进行住房等的适老改造,实现无障碍化,充分体现人性化要求。打造老龄居家环境升级版,是居家老龄服务不可或缺的一项基本建设。

(四)进行服务人员培训,坚持老龄服务持证上岗

二十多年前,有一部电视剧《田教授家的二十八个保姆》,它通过一个又一个不具备任何保姆知识、资质就上岗就业,闹出不少笑话的故事警示人们,即使从事并不复杂的家务劳动,也存在会做与不会做、做得好与做得不好之分。三百六十行,行行出状元。居家老龄服务人员需要认真学习,努力成为行家里手。二十多年后的今天,保姆和其他多种居家服务者无证上岗的情况仍比比皆是。不仅笑话不断,也出了不少纠纷和事故,教训深刻。需要重申的是,居家老龄服务应归属到不同的行业类型,必须持有专业合格证书方可上岗就业。为此,急需开办各种家政行业培训班,对包括居家老龄服务人员在内的现有家政行从业人员进行补课式培训。同时开办相关行业的家政服务学校,培养合格人才,积极推广毕业成绩合格者持证上岗制度。

(五)倡导推进技术革新,发展养老服务产业

随着科学技术不断进步,技术革新和技术革命层出不穷,同居家老龄服务相关的住房、装饰、出行等技术不断翻新,自动化程度不断提高。居家应用的材料、器具也在不断地升级换代。俗话说,“手巧不如家什妙”。居家老龄服务质量的提升,同广义的工具密切相关,要以相关的服务产业发展作为基础,大力发展现代老龄服务产业,这是构建居家为主老龄服务的基础和保证。