梁思成:人生与建筑

后商

梁思成是中国建筑师,他领导设计了国徽、人民英雄纪念碑、鉴真和尚纪念堂等一批富有历史意义的建筑和设计。同时,梁思成也是建筑学家和古建保护者,他主持和参与了曲阜孔庙、故宫文渊阁等保护修缮工程方案。更为重要的是,梁思成还是建筑教育家,他先后着手创办了东北大学建筑系和清华大学建筑系,编撰和批注了《中国建筑史》《中国古建筑调查报告》《〈营造法式〉注释》等著作。

在中国历史和中国建筑史上,梁思成的功绩与地位是不容否认的,其凝思贯通、其博纳约取、其左右逢源、其雍容大观,或许再无建筑师可比拟。但梁思成的音容笑貌、精神心意,却很少见诸周遭人与后来人的笔端。这自然是一种遗憾,但如此或许折射出中国历史的一个重要面向,在此不再细谈。梁思成的生命经验,特别反映了一种悖论,其人成就越大,其人心意越不彰。今天我们能理解梁思成的成就,但却无法知晓梁思成的情感与体会。不须将其与吕彦直、刘敦桢、沈理源、虞炳烈等先后辈建筑师相比,我们就可以很好地体会这一点。今天,我们希望抛开历史的功过,探究梁思成的人生与建筑,以及两者间的诸多关联。

梁思成生于日本,彼时父亲梁启超正在为革命而游历、履职、撰书,梁思成的诞生或有血脉和革命再续之义,而他名为二子,却是事实上的长子。在梁思成的前半生,梁启超的影响可谓深入骨髓,加之传统教养方式的推促,梁思成几乎可以说是乃父精神的一种肉身实践。梁启超倡议变革,不单单是社会的变革,更重要的是人与心的变革。如梁启超在《释革》中有言,“我则何有焉?以云改革也……国民如欲自存,必自力倡大变革、实行大变革始……”此处不再纠察梁启超的“革命”究竟有何种意味。此中“自革”,不正是那镜中的梁思成吗?

在梁启超的引导下,梁思成从未踏足过私塾的教育,但他仍然从乃父的亲传中记诵了主要的儒学经典。在梁思成的回忆中,梁启超无疑是一位严父,据林洙转录,“父亲的观点很明确,而且信心极强,似乎觉得全世界都应当同意他的观点。”后来,梁思成在乃父的引导下,上了华侨小学和清华学堂。清华学堂在主顾西学的情况下,还没有落下艺术和体育的教育,梁思成也受益良多。在后人的回忆中,梁思成似乎并无乃父那般有政治上的抱负,但他毫无疑问是有政治头脑的。或许是追认,也或许是史实,梁思成一早就被同学看作是“有政治头脑的艺术家”。“五·四”运动期间,梁思成就读于清华,他可以说是其时的学生领袖之一,同时,他也发表了一些政论文章。

梁思成在北京东交民巷圣米歇尔教堂前 1957年3月

少年梁思成自拍像1920年代初

在陈植(著有《缅怀思成兄》《梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集》)的追忆中,梁思成被描述成一个艺术家,他在《清华年报》任美术编辑;还向菲律宾人范鲁索(Veloso)学习小提琴,担任了管乐队的队长。艺术家,而不是政治家,才是梁思成的选择。“梁思成不是身着笔挺而新潮别致的乐队制服,在校园里精神抖擞地带领一帮同学操练当时还很鲜见的西洋乐器,演奏出一曲曲美妙的音乐,就是他独自一人在小树下神情专注地临摹写生。”陈植回忆道。从后人的追述中,梁思成几乎完全成为了一个艺术家。政治家,在后来的历史中,彻底从梁思成的人生辞典中消失了。试想,一位卓越的政治家的儿子,他大半生都拒绝拾起政治家的身份,这不能说不是一件颇为奇怪的事情。作为梁启超器重的长子,梁思成大半生袖手政治舞台,简简单单做一个艺术家,这样的选择或许并没有如今这般顺遂和恰当。而要理解这件事,我们就要返回梁思成的那张自拍像,以及人生即艺术这则真理。

在后来人的印象中,梁思成的艺术家形象有两个部分,一个部分是建筑艺术,另一个部分是艺术心。当然,建筑艺术和艺术心在很多时候都是重叠在一起的。这些印象有一个共同的特点,它们都遮蔽了政治家。出现的艺术家和消失的政治家,不正是梁思成自拍像所表现的内容吗?同样地,理解了政治家的消失,理解了梁思成对梁启超的悖离,也理解了梁思成的逃避与持中,我们就理解了人生即艺术这则真理。它意味着,我们的生命只有通过相对意义上的放弃,才能抵达绝对意义上的完整和美好。这就是人生即艺术最不彰明的道理。

大抵上,梁思成深受乃父的影响,这种影响恐怕是梁思成无法拒绝的。而与梁启超一道出现的还有王国维和傅斯年等人,他们的治学很快就会成为梁思成的问学的底色。在梁启超的后半生中,他似乎无暇顾及一家十几口人的生活,但对梁思成还是尽心关照。根据现存的书信,梁启超对待梁思成的态度或许过于直接,他无法理解他隐秘而沉默的内心。梁启超所言大抵是教训、督导、劝告、规划,言里言外都包含着不容拒绝的尊严和权威,而无论如何,他对于他的想法或许也无法不支持和协助。有一事可以很好地表现两者间复杂的张力。在宾夕法尼亚大学就读期间,梁思成获得了两枚金奖,心里却有不喜,去信给梁启超。梁启超回复道,“你觉得自己的天才不能符合你的理想,又觉得这几年专做呆板工夫,生怕会变成工匠。你有这种感觉,就是你的学问在进步的象征,我听见倒很喜欢。孟子说,能与人规矩,不能使人巧……至于将来能否大成,大成到什么程度,当然还是以天才為之分限。我生平最服膺曾文正的两句话:莫问收获,但问耕耘……”或许,梁启超已经退入梁思成的精神世界。而或许,梁思成所践行的,始于梁启超,又决绝于梁启超。

1924年,从一场车祸中恢复过来的梁思成,和未婚妻林徽因一道到宾夕法尼亚大学学习,梁思成注册在建筑系,林徽因注册在美术系。就读建筑系并非梁思成的想法,这个想法来自林徽因,林徽因在英国女子中学就读期间,从一位同学那里听到了建筑师这种职业。梁思成从宾夕法尼亚大学毕业后,入读哈佛大学,开始投入《中国宫室史》的写作和前期准备。

实际上,梁思成的同行并不是上述学者或者他们的后裔,或者像常盘大定(Tokiwa Daijo)和关野贞(Sekino Tadashi)这样的学者,抑或像他的同事或者前后辈的建筑学者。如果梁思成有一个清晰的定位,那这个定位或许就是学者版的梁启超。对比之下,两者有世界主义的怀抱,但梁启超的世界主义是儒学式的,而梁思成的世界主义则是人文主义式的;两者都有一个宏观图景,但梁启超的宏观图景似乎无边无际,而梁思成的宏观图景则缩小到一个非常固定的范畴。从重新发现的《营造法式》,到两者都心怡的、胎死腹中的《中国宫室史》,梁启超的中国想象,也促成了梁思成寻觅中国建筑的道路。在一寻,就是大半生。

“研究中国建筑可以说是逆时代的工作。”20世纪40年代,梁思成在《为什么研究中国建筑》一文中如是总结其工作。要明白梁思成所说,我们需要回到历史的现场。清以后,中国传统建筑逐渐退出城市,隐没在民间。在城市中,一座座西式建筑拔地而起,甚至在整顿市容的趋势下愈演愈烈。面对此情此景,梁思成不禁感叹道,“雄峙已数百年的古建筑,充沛艺术特殊趣味的街市,为一民族文化之显着表现者,亦常在改善的旗帜之下完全牺牲。”从今日回溯,梁思成的思虑不无道理,但或许局限于建筑一域。清以后,中国开始加速度现代化,整体的社会境况早已趋向于西方。在此情景中,梁思成所顾及的中国建筑自然成为被毁弃的。对于梁思成而言,他的忧心正指引他探索中国建筑的真实存在。

在梁启超的斡旋下,梁思成归国便履职东北大学,梁思成在该处创办了建筑系。在日本占领东北后,梁思成回到北京,加入了刚成立不久的营造学社。他一边写作《清式营造则例》,一边摸索着寻访遗迹。位于北京东面90公里处的蓟县,是梁思成较早踏足的地方。那是1932年开春,梁思成带着从清华教授那里借来的仪器,挤进了东直门外长途汽车站,随着颠簸,时常还要下车步行数程,到了黄昏时分,梁思成一行人才到达。

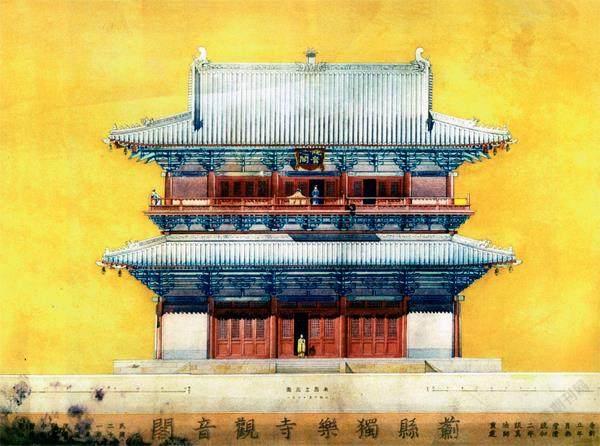

回京后,梁思成才查证到,蓟县的独乐寺比他料想的要久远一些,比《营造法式》的修撰时间还早。独乐寺的发现要归功于关野贞与竹岛卓一两位学者,一时颇为轰动,他们发现时,梁思成正在哈佛读书,不知道是否有所耳闻。梁思成旋即草就了《蓟县独乐寺观音阁山门考》,在序言中,梁思成几乎提挈了他不久后开展的建筑遗物考察的工作,“近代学者治学之道,首重证据,以实物为理论之后盾,俗谚所谓‘百闻不如一见’适合科学方法……我国古代建筑,征之文献,所见颇多……读者虽读破万卷,于建筑物之真正印象,绝不能有所得……造形美术之研究,尤重斯旨,故研究古建筑,非作遗物之实地调查测绘不可。”

在此之后,梁思成和他的营造学社跑遍了大半个中国,调查了190个县市,测绘古建筑206组。在梁思成考察过的建筑中,最著名的要数应县木塔和五台山佛光寺。1937年6月,一行人正在五台山考察,觉察到在一根梁底上有非常模糊的毛笔字迹象,仔细辨认是“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”。后经确认,梁思成所在的佛光寺是当时最早的木构建筑。庆贺之后,一行人开始了更为细致的察看、丈量、照相。梁思成后来记叙道,“照相的时候,蝙蝠见光惊飞,秽气难耐,而木材中又有千千万万的臭虫,工作至苦。我们早晚攀登工作,或爬入顶内,与蝙蝠臭虫为伍,或爬到殿中构架上,俯仰细量,探索唯恐不周到。”

梁思成绘制《蓟县独乐寺观音阁南立面水彩渲染图》

然而好景不长,侵略者直入腹地,梁思成和他的营造学社不得不逃亡西南,安置在了李庄。在李庄,梁思成和他的营造学社都陷入了极端困难的境地,所幸,傅斯年和西南联大的教授们纷纷伸出了援手,梁思成才不至于长时间置身于悲惨和挣扎之中。在李庄,梁思成更细致地整理他所收集的资料,写就了中国最早的建筑史著作。在写作期间,梁思成穿着他的马甲,下巴支在一个花瓶上,伏案作图,这个花瓶其实是维持颈椎灰质化所造成的病变和疼痛。费正清也在李庄与梁思成等人生活了一阵,后来他回忆曾经生活的艰辛和痛苦,“思成的体重只有四十七公斤,每天和徽因工作到半夜,寫完十一万字的《中国建筑史》,他已透支过度。但他和往常一样精力充沛和雄心勃勃,并维持着在任何情况下都像贵族那样的高贵和斯文。”战时完成的《图像中国建筑史》英文版待到1980年代才完成出版,其手稿和图纸的得与失也是一段传奇。

1944年,梁思成撰写《记五台山佛光寺建筑》,他深处战乱,忧患着佛光寺的命运,叹喟甚深切,“当时访胜所经,均来日敌寇铁蹄所践大好河山。今已不堪回首……今晋省沦陷已七年,豆村曾为敌寇进攻台怀据点。名刹存亡,已在未知之数。吾人对此唐代木建孤例之惴惧忧惶,又宁能自已。”

在抗日战争胜利后,梁思成收到耶鲁大学和普林斯顿大学的邀请,赶赴异国授课。同时,他也参与了联合国大厦设计的讨论。不久后,梁思成参与了北京的城市规划和建筑设计。他的修旧如旧的理念如今已经成为中国古建修复的核心理念。在《北京:都市计划中的无比杰作》一文中,梁思成强调,“我们承继了这份宝贵的遗产,的确要仔细地了解它——它的发展的历史、过去的任务同今天的价值。不但对于北京个别的文物,我们要加深认识,且要对这个部署的体系提高理解,在将来的建设发展中,我们才能保护固有的精华,才不至于使北京受到不可补偿的损失。并且也只有深入地认识和热爱北京独立的、和谐的整体格调,才能掌握它原有的精神来做更辉煌的发展,为今天和明天服务。”

陈从周(著有《瘦影》《梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集》)曾回忆梁思成的一个片段。梁思成与一行人到杭州会谈,后来同游西湖,梁思成一湾瘦影摇曳在浅浅的湖上。陈从周写道,“梁先生开始畅谈了中小名城保护的重要性,不料船到湖心,忽然呷的一声,船舱中跳进了一条一尺多的大鱼,大家高兴极了,舟子立刻捉住,获得了意外的丰收。这天我们吃到了西湖的鲜鱼,梁先生说,宜乎乾隆皇帝要下江南来了。”

“最早的‘在路上’故事是塞万提斯的骑士故事和约翰·班扬的讽喻故事,这些真的只是故事的故事,大概是为真理做出的滑稽又辛酸的尝试,而这就是我们重新出发,面对世界的最大的缘由。”