挺进东黑沟

海未平

五年来,王建新的团队奔波上万公里,在河西走廊和天山南北调查发掘过近百个遗址。其中拥有石筑高台、石围基址、石结构竖穴墓葬以及岩画等共同文化特征的聚落遗址就多达五十余处。

这些遗址埋藏着什么秘密?它们究竟是不是月氏的文化遗存呢?答案所有人都急欲知晓。

根据规模,这些聚落遗址可以划分为大、中、小三个类型。

铺开一张中国地图,拿红、绿、蓝三种颜色的小别针标示这些遗址的位置,红色代表规模较大的,绿色代表规模中等的,蓝色代表规模较小的。这样,某個神秘文化的空间分布图就展现在了眼前。遗址最为密集的是东天山地区,表明这里是一个核心区域。而且,几乎所有大中型聚落遗址都分布在东天山南北两侧的山前地带,说明这里不仅仅是核心区域,更是某个文化的中枢。马鬃山和河西走廊西部散落着一些小型遗址,它们的向心力都指向东天山。

看着这些遗址分布图,王建新心里感慨万千。每一颗小别针后面,都是一个个鲜活的历史场景,那里曾上演过众多的盛衰之剧,也保存着一群古人生活中的一切,饮食、起居、交往、集会、惩罚、赞扬、崇拜、统治。那些石筑遗迹所散发出的生活气息恍若昨日,端详每一块石头,仿佛还能触摸到当年的体温,聆听到当年的声音。每一个小别针之下,也饱含着所有团队成员的心血和汗水,工作中发生的所有细节如同画幕在脑海中闪过,连同当时的辛劳与煎熬、兴奋与沮丧、欢跃与苦痛。

王建新又十分激动,这些遗址的时间跨度大概介于公元前2000年至公元前100年之间,从新石器晚期、青铜时期一直延伸至铁器时期,相当于中原商周时代至西汉前期。当中原的历史已经在各种史籍中被绘声绘色地演绎和记述的时候,这里发生的故事仍然在我们的视野之外,偶尔提及也是寥寥数语,或者干脆就是道听途说,真实样貌和详细情节都逸失在我们的记忆之外。谁也没料到,在寻找月氏文化遗存的过程中,王建新却揭开了秦汉之前新疆东部历史的面纱。当然这也是必须的,因为月氏的故事就发生在这一时空之中,还原这段历史背景对于研究月氏必不可少。

岳公台—西黑沟遗址,大型遗址的代表。“大”的含义不仅仅指规模,而且在于它的规格和地位。与岳公台—西黑沟遗址并驾齐驱的是位于东天山东端南侧的乌拉台遗址,川流不息的乌拉台河水从遗址中间穿过,这里水源充足,植被茂盛,东西北三面环山,避风向阳,是越冬的好地方。和岳公台—西黑沟一样,乌拉台遗址也有大型的石筑高台,或许用于祭祀和崇拜,堆砌它们的不仅仅是一块块石头,还有虔诚、祈望、祝福和祷告,整个高台质朴得近乎简陋,但仍然散发着威严、神秘,甚至惊悚的气息。除了石筑高台还有数座大型石围基址,整齐的石垒围墙,防风保暖,穹顶覆盖的是木构屋顶或者旃帐。最大的一间近六十平方米,足够容纳几十人议事、宴饮,地面上残留的灰烬遗痕,瞬间让人置身现场,一群剽悍男人的脸庞闪烁在跳跃的火光之中,黑越越的身影像山一样占据了所有墙壁,雄性荷尔蒙、酒精和烟熏味道充斥在每一条墙缝之中。墙壁间好像还回荡着威严的口谕和严厉的呵斥,或者还有发自肺腑的忠谏,魂飞魄散的求饶,豪放的大笑和醉意的呢喃。在石筑高台和大型石围基址周围群星拱月般的围拢着普通的石围基址,空间距离的远近显示着亲疏关系和身份层级。乌拉台遗址也有岩画,题材与画法与岳公台—西黑沟相近。

当时,王建新他们推测,岳公台—西黑沟遗址和乌拉台遗址应该是某个游牧集团的夏季王庭和冬季王庭,是政治和宗教的中枢。

中型遗址中,最典型的是寒气沟遗址和阔拉遗址。寒气沟遗址也在东天山北麓,岳公台—西黑沟遗址地处巴里坤县城西南3公里处,而寒气沟遗址则位于巴里坤县城东边五六十公里开外。阔拉遗址则位于更东的伊吾县盐池乡。这两个遗址也均有石筑高台和石围基址,有墓葬和岩画,只是数量少了很多,规模小了很多,而且都建造在山脉北麓高爽通风的地带,应该是夏季牧场的聚落。

调查队推测,这很可能是一个游牧氏族或者部落的政治中心和宗教中心所在地,氏族贵族或部落首领虽然不直接参与生产活动,但为了管理方便并从安全角度考虑,冬夏两季也要随着大多数牧民的转场而迁徙。在冬季营地需要有氏族或部落的中心,在夏季牧场同样也需要有这样的中心。

古希腊人在地中海和黑海建立的商业殖民城邦

小型遗址数量最多,分布最广。散落在东天山、马鬃山以及河西走廊西端各处。在避风向阳的山南和山谷里,河溪之畔或者水泉周围,都建有数量不多的石围基址,留下人类生活的遗迹,记录着饮食男女的恬适与忙碌、传宗接代的衰亡与新生。而附近的墓葬和岩画,证明这里除了庸常岁月,也有悲喜,也有愿望,也有遐思与觉悟。

这些小型遗址是家族或者家庭级别的“冬窝子”。夏季的时候,牧民们会随着牲畜转场,住在便于迁徙的帐篷里,年老羸弱者往往会留在“冬窝子”。等到冬季来临,牧民们回到“冬窝子”,宰杀和出售牲畜,减少牲畜数量,这样“冬窝子”附近的草场就可以保证畜群顺利过冬。“冬窝子”对于牧民的意义不仅仅是宿营地、避风港,也是灵魂的归宿和精神的依托,是“家”,是根。

这幅游牧聚落遗址分布图,不但展示着某个游牧集团活动的空间范围,也描述着他们的社会结构和组织方式。他们已经进入阶级社会,有等级之分,有国家机器,他们的王有自己的驻地,依靠宗教和武力维持统治。君王之下是部落首领,部落首领有自己的领地和部众,并向君王宣誓效忠。家族和家庭是游牧人群的细胞,他们以血缘关系联系在一起,组成最基本的生产生活单元。

现在的问题是,这些游牧人群何以在荒漠孤岛中生存?他们的生活方式是什么样的?他们又为何要以东天山为中心呢?

这要从那个历史时期人类的文明形态来解构阐释。

在公元1世纪之前的漫长岁月里,人类有三种文明形态逐渐孕育发展成型,那就是以希腊为代表的商业文明,以斯基泰、匈奴为代表的游牧文明和以中国为代表的农业文明。

商业文明天生倚重于交通运输,按照运输通道的不同,分为水系商业和陆路商业。希腊人和地中海东岸的腓尼基人利用优越的海洋区位,垄断了地中海和黑海沿岸的商业贸易。那时候航海技术还很落后,他们只能沿着海岸线发展航运,所到之处建立商业殖民据点,形成了完备的贸易体系。后来罗马帝国和拜占庭帝国继承了这一贸易体系。中世纪之后,北欧的维京人沿着第聂伯河、伏尔加河、顿河等大河而下,开始季节性的抢掠与贸易,将黑海的贸易网延伸至歐洲内陆和里海周边。威尼斯人和阿拉伯人分别控制了地中海和印度洋的海洋贸易,阿拉伯人的足迹除了印度,还远至东南亚和中国沿海。14世纪以后,大明帝国、西班牙、葡萄牙开始创建全球性的航海商贸。再后来的故事,想必大家已经熟知,那就是荷兰、法国和英国等航海大国的崛起。

而欧亚大陆的陆路贸易基本上控制在闪米特人、含米特人、波斯人以及丝绸之路沿线的游牧人群手中,他们做起了东西方转手贸易,赚取了巨额财富。当年亚历山大大帝东征,实际上是在争夺通往东方印度和中国的陆上贸易通道。公元4世纪之后,中亚的粟特人活跃在通往中国的商道上,沿路建立商队聚落据点,打造体系完备的贸易网络。中国王朝赋予他们社区自治权,授予他们首领“萨保”的官职,管理其内部事务和拜火教信仰。

农业文明大概分为三种类型,平原农业、绿洲农业和山地农业。

平原农业依赖于灌溉,更依赖于气候所赋予的水热条件。一如我国长江、黄河、辽河、珠江流域的农业模式,土地宽阔,连片耕作,人口众多,村落密集。广博的生存空间,使居住在这里的人民很早就有机会走向联合建立国家。人民附着在土地上,国家按照地域设置行政区划进行管理,而庞大的人口规模和经济规模所提供的赋税足以供养强大的国家机器。

绿洲农业属于灌溉农业,依靠高山冰雪融水形成的内陆河流提供的水源,在荒漠中开垦耕植。我国的河西走廊,新疆天山南北、塔里木盆地南缘,以及中亚锡尔河、阿姆河流域的农业都属于绿洲农业。绿洲农业由于受水源限制,人口规模和经济规模始终无法突破,各个绿洲的实力基本均衡,加之地域分散,绿洲之间很难走向联合,他们只能建立力量弱小的绿洲城邦。

山地农业的发展其实非常晚,在我国始于唐朝后期,盛行于宋元明清。特别是明代,番薯和玉米传入之后,山地所产食物足够生养,百姓才开始大规模进山开垦。徐光启在《农政全书》里详细撰述了山地梯田的修造方法。

游牧文明除了我们印象中的大草原游牧之外,还有山地游牧、荒漠游牧和林地牧猎之别。

大草原游牧分布在亚洲北部的蒙古高原上,这里水热条件不适合农作物生长,却是游牧人群的天堂。游牧人群“逐水草而生”,牧民们驱赶牛、马、羊,随季节变化转场迁徙在不同的草场之间,人民并不附着在固定的土地之上。他们的社会结构由部落、氏族、家族构成,各个部落和氏族都有一个模糊的区域空间,有自己的名称、图腾和精神标志。如果某个部落实力强大,武力征服了其他部落,那么草原就会走向联合和统一,所有草原部落均承认征服者的部落名称为共同的名号。与农耕人群的“地域管辖”方式不同,游牧社会的治理方式采用的是“人群管辖”的部落“领有制”。古代游牧人群匈奴、鲜卑、突厥、契丹、蒙古就属于这一游牧形态。

荒漠游牧主要集中在中亚和西亚的荒漠和半荒漠地区,依靠泉水和内陆河流形成的草场生存,主要以牧养骆驼为主,人口规模比较小。土库曼人差不多就是这种生活方式。

林地牧猎主要集中在北半球西风带上,这里降雨丰沛,森林密布,草原茂盛。林地牧猎人群主要活动在森林与草原的交织地带,半牧半猎,驯养鹿与马,古代丁零、黠戛斯、女真均属此类。

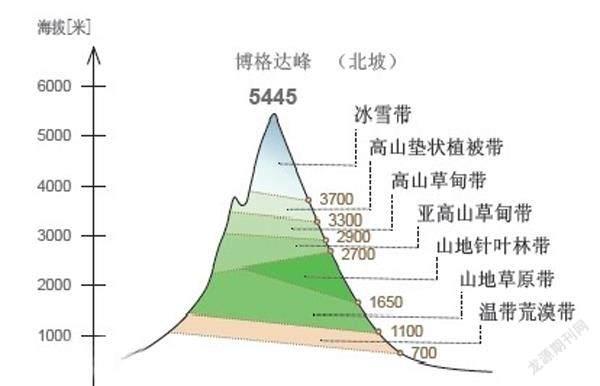

山地游牧主要集中在阿尔泰山脉、天山山脉和帕米尔高原周边地区。这些山地虽然处于荒漠之中,但降雨量较多,适于草场发育。山地的气候和降雨是垂直分布的,海拔1000米至2800米的山坡上是草场和林地,海拔3000米以上是高山草甸和荒漠,海拔3800米以上是冰川。山地牧民们跟草原牧民的放牧形式大相径庭,他们主要活动在山前和山间草原上,山间的牧民根据季节变化随着山势的高低垂直转场,活动空间在平面上并不算大,人口要比草原游牧更为集中,社会组织比草原游牧部落更紧凑更严密。现在推测,月氏、乌孙属于此类人群。

祁连山的山地牧业并不发达,它地处青藏高原的北缘,低于海拔3000米的山谷非常稀少,而海拔3000米之上的山地基本上都是高山荒漠和冰川,不能孕育草场。整个祁连山脉北侧,除了狭小的山丹牧场之外,再无适合游牧的空间,更别提要让一个族群庞大的游牧人群依此生存了。所以,祁连山地历来是游牧文化的边缘而非中心,而河西走廊上的绿洲农业也向来处于从属地位,无论对于游牧文化还是农耕文化而言。

人们诗意地栖居在大地上,在不同的自然环境之下形成了不同的生存和生活方式,不同的生存和生活方式孕育了不同的思想观念、价值理念和社会组织模式。不同文明形态及其内部的类型差异,所展现出来的是文化的多样性和多元性。文化并没有优劣之分,只有“适合”与“不适合”之别。这是一个更为广阔和深奥的话题,该当另撰别论。

现在,还是让我们跟随王建新的研究步伐,把目光转向古代西北游牧文化。

游牧人群对于农耕人群是高度依赖的,正如它高度依赖贸易一样。

不得不提一下欧洲的情况。欧洲气候宜耕宜牧,游牧与农耕是同一人群内部不同成员之间的工作分工,这种分工甚至深入到家族和家庭。所以,欧洲的游牧和农耕是同一文化形态之下的不同生产方式。

而东亚却大不相同。东亚游牧与农耕的社会分工发生在两个不同的人群之间,产生了两种不同的文化形态。东亚的游牧人群对农耕人群既依赖又对抗,正如匈奴与秦汉王朝一样。匈奴要从中原获取粮食、食盐、工具、生活用品等物资,要么贸易,要么直接抢掠。而中原的秦汉王朝希望开疆拓土,占据所有适合农耕的土地。争夺生存空间的历史大剧拉开了帷幕,这是大草原游牧族群和大平原农耕族群之间的争斗,其实也是大草原游牧文化与大平原农耕文化之间相互对抗、相互竞争、相互学习、相互融合的过程。在长达200余年、贯穿整个汉代的缠斗中,征战与湮灭、臣服与融合的轮回和悲喜时时上演。

天山地区垂直自然带分布图

而同一时期,月氏逐渐征服我国西北地区的天山、阿尔泰山、河西走廊的羌、戎、狄各部游牧人群走向强盛,最强大时疆域可能囊括东至河套、贺兰山、六盘山,西至天山西段,南至河西走廊、塔里木盆地,北至阿尔泰山、蒙古高原西端的广袤地区。

月氏作为游牧人群当然也依赖农耕人群,只是他们所依赖的是绿洲农耕而并非平原农耕。由于绿洲的脆弱性和分散性,月氏与绿洲城邦的关系,不是对抗和竞争,而是征服、驾驭与控制。这其实也是历史上长期存在的山地游牧文化与绿洲农耕文化之间的关系。月氏对绿洲城邦的控制,采用的仍然是游牧人群的治理方式,并没有设置严密的行政体系,月氏王庭与绿洲城邦之间是“领有”关系,这有点像中原王朝对游牧部落实施的“羁縻”政策。

有的学者认为月氏人是古羌人,有的学者认为是印欧人,有的学者认为是黄种人,有的学者认为是白种人,这不但说明了月氏的复杂性,其实也说明了月氏本身就是种族和文化融合的结果。和众多的游牧人群一样,当月氏以一个政权的名称出现的时候,它并非一个单一种族人群的“国家”,而是一个多种族与多文化交融的集团,“月氏人”也并非单一的族群的称谓,而是一个多源人群综合体。

从东天山调查和发掘的器物中可以明显地看到中原和华夏文化的源流和基因,而且是深刻的、普遍的、基础性的。研究中原周边游牧文化从古至今的历史,时刻会感受到华夏文化的强大塑造力,也可以感受到周边游牧人群对中原文化的向往和崇尚。其实,他们一直认为自己也是华夏正统之一,并对中原政权将他们边缘化和夷狄化深感愤慨。

天下何其之广,而月氏为何要以东天山为中枢?答案就在“丝绸之路”。东天山扼守“丝绸之路”咽喉,占据此处,一如希腊人占据了地中海与黑海之间的黄金水道——博斯普鲁斯海峡。月氏人从过境贸易和转手贸易中获取了巨额财富,并以此富强数百年。

月氏人迁徙到中亚巴克特里亚之后,再次扼守了丝绸之路上的另一个咽喉,中亚至南亚、中亚至波斯的黄金商道,他们继续控制当地绿洲城邦,过着富足而骄奢的生活。

歷史的轮廓已经勾勒,而许多细节却需要进一步填充。“大范围调查”已经结束,下一步应该是“小区域发掘”了。巴里坤县城以东30公里的东黑沟遗址是王建新理想的必选之地。

那就先从调查做起吧。

时间已经到了2005年暑假,王建新带领陈新儒、陈小军,北京大学博士生马健,硕士生席琳、习通源、任萌,毕业生李韬,奔向新疆哈密巴里坤县。

刘瑞俊这时候正在复习备考,他准备攻读中央民族大学民族学博士学位,所以没有参加东黑沟的调查。在尼勒克和马鬃山参加调查发掘的研究生何军锋此时已经毕业,前往河南省考古研究所工作了。马健是北京大学考古学在读博士,一直专注于西北地区游牧文化的考古研究,参加王建新老师的课题组对他来说是一次难得的机会,也正因为东黑沟遗址的调查和发掘,他与王建新和西北大学考古学科结下了不解之缘。任萌刚刚本科毕业,他考取了王建新老师的研究生,还没报到就提前跟随导师直接进入工作了。

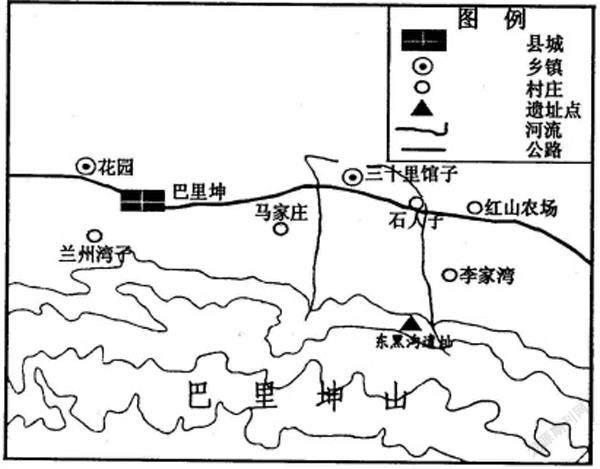

对任萌来说,所有一切都充满新奇和新鲜。他内心的兴奋和那辆颠簸的墨绿色皮卡车一起跃动摇摆。他们从巴里坤县城出发,一路向东驶往石人子乡的东黑沟遗址。2002年,王建新调查过的岳公台—西黑沟遗址在巴里坤县城的西边,这是东天山北麓两个相反方向上的文化遗存。向东行进20公里后,车子向右转去,朝着东天山挺进。

沿路都是巨石。这些巨石被古冰川从天山上剥落下来,挟裹推进到山坡的下端。当冰雪消融,它们像遗失的孩子一样被丢弃在旷野之中,面容茫然,不动分毫。现在,东天山被刮却血肉,只剩下铁青色的骨骼屹立在眼前。随着山势越来越高,任萌感到扑在脸庞上的野风凉意渐深。

快到山根的时候,车停了下来,这里是山前缓坡的最高处。有条小河奔流而出,河道附近的水渠上建有一个小型水电站。热心的巴里坤文管所所长彭兴礼已经给调查队找好了宿营地,顺着他手指的方向,任萌看到水电站前面不远处有一个石墙围起来的院子。整个院墙和房子被风雨冲刷成了大地的颜色,陈旧、残破、败落。

这是20世纪70年代修建水电站的时候工人们的临时住所,后来下乡知青也曾在这里居住过。

走进院子,正前方和左侧各有一排土坯房,两房呈直角分布,相隔几十步之遥。在查看房间的时候,却有意外发现。

左侧平房的一个房间里,斜卧着一头死去的黄牛,推开门的一瞬间,臭味扑鼻而来。这头牛怎么会死在这里呢?大家诧异纷纷。也许是一头年暮体衰的老牛吧?自感时日不多,寻到此处,平静而归。也许是一头在疾风骤雨中走散的孤牛,躲避至此,狂风关上了门扉,它无从出去,而主人也寻它不得,最后困顿而死。也许是一头病牛,主人将它隔离在此,单独治疗,结果医治无效,一命呜呼,而主人也懒得收拾尸体,任其腐臭。这头牛死去应该有一段时间了,大家退出来,闭紧房门,外边闻不到什么怪味。但这排房子显然不能居住了。

东黑沟遗址位置示意图(《新疆巴里坤东黑沟遗址调查》)

再去看大门正对的那排平房,共有三个房间。一个小间门窗俱好,适合做女生宿舍,安排给唯一的女生席琳居住,暂且当作她的闺房吧。一个大间安顿7名男士。中间的那间房子兼做厨房、餐厅、工作室和会议室。房间里有废弃不用的床架,但是没有床板。彭兴礼拍了拍胸脯,“我来想办法”,说着就出门而去。

半天工夫,彭兴礼拉来一车“木板”,长短与薄厚、材质与新旧各不相同,样子也是奇形怪状,看来也是四处翻腾,尽力搜寻而来。那时候,西部地区县一级的文物单位还很困难,王建新他们觉得实在太麻烦和为难彭兴礼了。

在一堆“木板”里,任萌发现了一块相对平整的,他马上想到,这个应该给师姐席琳铺床。几个人翻过木板,却发现上面写着一个已经褪色的暗红色的“男”字。

这是巴里坤县文物管理所男厕所的门板。

“男人上厕所需要什么门板?!我把它卸了给你们做床板。”彭兴礼大声说道。大家哈哈大笑。

那间男士们居住的房间里只有五个床架,学生们觉得王建新老师年龄大了,不能跟大家挤在一起,所以就安排他一人一床。剩下四张床,大家一商量干脆搭成通铺。六名男士紧紧地挤在通铺上,晚上睡觉不能侧身,一旦侧身,就再也没有躺平的空间和机会了。好多个早晨,任萌醒来的时候,发现马健枕在他的左肩上,习通源枕在他的右肩上。

几个人拂去门窗上的浮尘,清除掉屋内的杂物,洒扫了院落,铺好了床铺,拿出开伙的煤气罐、煤气灶和其他灶具,这个废弃已久的荒院,竟然也有了欢声笑语的生活气息。

任萌切身领教了地理教科书上所说的新疆“昼夜温差大”到底是什么样一种体验,“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”到底是怎样一种生活方式。这里白天暴晒,晚上暴冷,特别是下雨天的时候,泥坯房就开始漏雨,而气温会降至十度以下,虽然此时正值内地的三伏天。有一个晚上,雨下了一夜,房间地面上摆满了接水的盆子。雨水浸透了铺在屋顶的泥层,经过几十年风霜雪雨的泥土,早已失去了最初的黏性和柔韧,铁锅大的一块泥巴从房顶坠落,擦过任萌的发梢掉在地上。第二天早上睁开眼睛,任萌穿过天花板上的洞,看见了铅灰色的天空,摸了一把头,头发上沾满了泥水,爬起来朝地上一看,有一坨褐色的泥团放射状糊在地面上,心跳不觉加快,暗自思忖,好险呵!

8月份的一天,时任西北大学文博学院院长的方光华教授前来看望调查队的师生们。他是著名思想史家、教育家张岂之先生的高足,一直致力于中国思想学术史的研究,这年他才39岁。跟随调查队跑了一天之后,到了晚上,他将王建新赶至巴里坤县城的宾馆休息,自己留下来和大家一起过夜,体验一下野外生活。广袤夜空所散发出来的深邃和神秘以及恒久渺远的时空感,很容易激发历史学家的思绪和感慨,方光華意兴勃发,“星月之下,面对古人类生活过的文化遗迹,不正是思考哲学问题的最好时机吗?”他拿起手电筒,信步而去。然而不到半个小时,就回到了房间。夏天的衣衫,抵御不住东黑沟夜晚的寒冷。

调查队的生活物资由陈小军驾驶皮卡车在山下的石人子乡或者巴里坤县城里采购。除了面粉、大米、方便面、挂面、馕、常备蔬菜之外,陈晓军有时候会给大家带回来一条羊腿和水果。

有一次竟然带回了当时内地很少见到的蘑菇,王建新一看高兴了,“我给大家烧个蘑菇汤吧”。结果切菜的时候,刀子滑落,伤到了拇指,包扎之后,手臂吊在了胸前,大家也就断了喝“王氏蘑菇汤”的念想。

最想和最怕吃的是羊肉汤。清晨上工地之前,喝上一碗滚烫的羊肉汤,吃一页馕,熨贴舒坦,何其之美?然而喝完之后,困扰就来了。早上天气寒冷,羊油在喉咙里板结,薄薄一层皲在黏膜上,咽又咽不下去,咳又咳不出来,只能一杯一杯喝热水,水喝多了,上厕所又极其不方便。

调查队早餐和晚饭在营地解决,午饭随身携带在工地将就一下。没有专门的厨师,大家轮流做饭,上至王建新,下至最年轻的任萌,谁都不能讲特殊。

任萌就是这时候学会做饭的。轮他当值的时候,心里还是有几丝惶恐,他担心饭菜做的不可口,大家吃不好,影响心情和工作。在别人做饭的时候,他会积极地去帮厨,实际上是偷偷看人家怎么切菜,怎么炒菜。提前一天,他会给妈妈打电话,向妈妈请教。早上,任萌会烧点稀饭,拌几个凉菜,馏点馒头。晚饭的时候,他会炒个西红柿鸡蛋,下一锅挂面,给大家吃一顿西红柿鸡蛋面,满足一下陕西人对面食的口腹之欲。饭做得还算有模有样。

而李韬就搞砸了一次。那顿难以忘记的“豆子饭”,成了每次聚会大家多灌他几杯的噱头。李韬突发奇思妙想,在煮米饭的时候,放进去绿豆、黄豆和红豆,他自有一套营养观念,“绿豆祛暑,黄豆补气,红豆健脾”。开锅之后,却让人上头,米饭已经糊锅,而各种豆子却依然坚如铁粒。他可能不知道,不同食材烧熟所需的温度和时长并不相同。还好,大家对他的创新并无抱怨,吃饭的时候每人面前放一个空碗,一边吃一边把豆子捡出来扔进碗里。那顿晚饭,餐厅里时不时响起叮叮当当的声音和忍俊不禁的笑声。

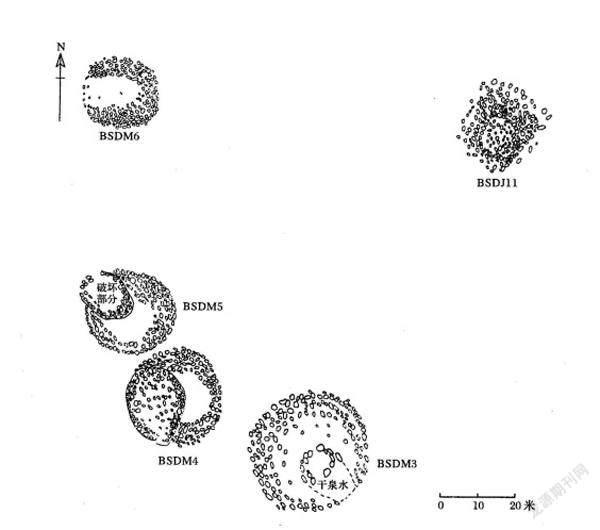

大型环形石堆墓及特殊遗址(《新疆巴里坤东黑沟遗址调查》)

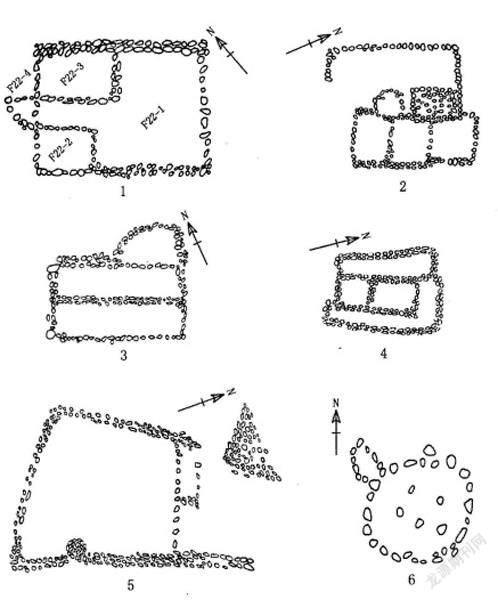

石围基址(《新疆巴里坤东黑沟遗址调查》)

早在1957年,全国第一次文物普查期间,新疆维吾尔自治区文物管理委员会在哈密进行文物普查时就发现了石人子沟遗址。到了1958年,黄文弼先生率领的中国科学院考古研究所新疆考古队以及新疆博物馆对石人子沟遗址进行了初步调查。1981年,全国第二次文物普查开始,新疆博物馆文物队与哈密地区文物管理所联合对石人子沟遗址进行了复查,当时确定遗址名称为“石人子遗址”。而这次,西北大学考古专业进行了全面测绘和调查研究,将其称之为“东黑沟遗址”。

调查队最初计划在东黑沟工作15天,然后转移至附近的木垒县和伊吾县再调查几个中小型遗址。但是开始工作之后,才发现东黑沟遗址的规模和等级远非最初想象的那么简单。这里的调研工作从7月初持续到9月上旬才结束,整整花去两个多月时间。

调查工作分为两个阶段。第一阶段,宏观考察遗址分布的区域范围。结果发现东黑沟遗址大致分布在东天山北麓的山间谷地东黑沟及沟口的河流冲积滩上,面积达10余平方公里,规模堪比岳公台—西黑沟遗址。而且,这里的地形地貌以及气候环境与岳公台—西黑沟遗址也大同小异。第二阶段,分组调查。所有人员分为两组,从遗址最高处,也就是从最南端的山谷尽头开始,对所有遗迹进行研究、测量、绘图、编号、建档。

年轻人总是充满激情和活力。任萌将这支团队称为“天山七剑客”,王建新是师傅,其他七人正好对应《七剑下天山》中的七位师兄弟。新疆和内地有两小时的时差,加之纬度较高,整个夏天昼长夜短。每天早晨8点不到,晨光熹微之中,王建新在院子里练习美声唱法的嗓音就叫醒了大家。匆匆吃过早饭,大家扛起工具、水壶和午餐就出发了。而返回驻地却往往在晚上10点甚至11点多,此时天光未暗。所以,几个年轻人把这种作息时间戏称为“按北京时间上班,按新疆时间下班”。

马健、习通源和任萌分为一组,主要负责各类遗迹的拍照、GPS坐标测量和文字记录工作。

给遗迹拍照并不是一件容易的事情。首先要拍摄遗迹的全貌,他们搬来梯子,站在梯子上采用向下俯视的视角,摄取遗迹的全貌图。为了清晰地标示遗迹的尺寸大小,还要在遗迹旁边放置比例尺。按下快门那一刹那简单而快捷,但拍摄前选取角度、找准位置却往往要耗费大量的时间和精力,一张图片有时候要反复拍摄好多次。

这次在调查岩画的时候,他们摸索出了一套新的方法,摈弃了以前用粉笔勾图,用塑料薄膜临摹的传统做法。在岩画正面架起相机,调试相机的高低,让相机与岩画保持水平聚焦。拍下照片之后,在電脑中使用图像编辑软件做出非常精确的线图。这极大地提高了工作效率,也彻底避免了以往岩画调查中耗费时间长、记录不精确的弊端。

使用GPS测点也是这次调研采用的新技术。GPS测点可以记录每个遗迹的经纬度和海拔高程,最后导入电子地图之中,就能直观地得到遗址的占地范围、长度、面积、地形变化等数据,以及所有遗迹的分布状况。而且,使用GPS测点,利用数据库信息技术也可以很方便地查询已调查和未调查的范围,清楚掌握工作的进展,避免遗漏和重复。

文字记录细致而繁琐,需要细心和耐心,也要沉下心追求精确简洁。记录文本必须采用平实的语言,客观清楚地叙述各类遗迹的形状、性质、面貌、特征、保存状况、规格尺寸等详细信息。对于岩画,更要注意分析同一岩面上所有岩画的年代关系,划分不同画幅,并勾画草图。

另一个组由陈新儒、陈小军、席琳和李韬组成,主要负责遗址的中心地带——石筑高台附近及另外几处重要遗迹集中分布区域的测绘工作。除了同样进行各种记录外,还要使用平板仪对这几处区域绘制1:500的遗迹平面分布图。

这些工作对人有着极高的要求,没有受过系统和专业的训练很难胜任。这次调研对于五个年轻人而言,都是一次难以忘记的经历。多少年后,任萌的眼前总会浮现出东黑沟遗址上的那一块块石头,他说他忘不了在那里的每一天。付出总有回报,马健、习通源和任萌因为扎实的专业功底,最终留在西北大学考古专业工作。十五年后,马健担任了西北大学文化遗产学院的院长,而任萌担任了副院长。席琳则于2011年博士毕业后,分配至陕西省考古研究院工作。经年之后,她担任了考古研究院隋唐(西藏)考古研究部的副主任,主要从事西藏考古和佛教考古相关工作。目前,她工作的视域又延伸至了东南亚地区。

调查工作有条不紊地向前推进。

调查队成员每天背着笔记本电脑、数码相机、GPS仪、平板仪、标杆、卷尺、铝合金梯子、铁质小旗、水壶等等设备和装备翻山越岭,走石过河,奔波在遗址上。除此之外,他们的午饭不可能返回营地就餐,只能随身携带就地野炊,有时候是西瓜和馕,有时候泡碗方便面。这些都不算什么,最难的是对付这里的天气。

东黑沟遗址海拔大约在1700米至2200米之间,气温并不高,但阳光照射却异常强烈,毒辣的太阳仿佛要点燃地面上的一切,胳膊和脸庞很容易就被灼伤了,干燥的风吹过,仅有的湿气也被带走,皮肤开始一层一层干裂脱蜕,只留下热辣辣的刺痛。阳光虽然强烈,荫凉下却又阴寒彻骨,短暂的午休让人无处安身。陈新儒想了一个办法,把头枕在荫凉之下,身体则晒着太阳,这样头皮不至于被暴晒,而身躯也不至于冷到感冒,然后才能勉强能打个盹,消解一下半天的困乏。

8月份,正值夏秋之交,山上的气候更是风云诡谲,变化莫测。好端端的艳阳天,十几分钟之内就骤然降温,继而风雨交加。不一会儿又雨过天晴,恢复如初,仿佛什么都没发生过。刚开始遇到这种情况,调查队员们狼狈不堪,为了保护设备,自己往往淋在雨里。后来有了经验, 每天出工都带上棉衣和雨布,风雨来时立即穿上棉衣用雨布包好设备,找块巨石躲到下面,风雨过后钻出来继续工作。

两个月时间弹指而过,调查工作也紧紧张张地结束了。调查成果让所有人激动和兴奋。东黑沟遗址与分布在东天山南北两侧的岳公台—西黑沟遗址、寒气沟遗址、黑沟梁遗址、拜其尔遗址、焉不拉克遗址、乌拉台遗址一样,也拥有石筑高台、石围基址、石筑墓葬和岩画等文化遗迹。

东黑沟遗址共发现石筑高台3座,方形和圆形石围基址140座,环形石堆墓、圆丘形石堆墓、圆锥形石堆墓、方形石结构墓等各类墓葬1666座,岩画岩石2485块。除此之外,这次调查还发现了其他遗址未曾出现的四组16座用卵石筑成的可能用于祭祀的石堆。也采集到了陶器残片、料珠、残铜片等遗物。调查队还发现遗址出现被盗掘过的痕迹,建议尽快开展抢救性发掘。

调查队最后认为,东黑沟遗址绝非最初认为的中型遗址,而是一个高等级大型游牧文化聚落遗址,它所拥有的各类遗迹和遗存,内容丰富、特征典型、形制奇特、规模完整,实属全国所罕见,对研究新疆公元1世纪之前的历史状貌、西北地区古代游牧文化和月氏文化具有十分重要的意义。如果后面有机会进一步开展发掘工作,深入了解其文化细节和内涵,判断其文化属性和年代,必定会有重大收获, 填补诸多学术空白。

王建新指导大家一面整理调查简报,一面向国家文物局申请来年的发掘执照。如果成功,这将是他们多年以来首次开展的较大规模的考古发掘工程。用王建新的话来说,“耕耘了这么多年,该到收获的季节了”。

那么,发掘执照能申请下来吗?而东黑沟遗址又埋藏着什么样的秘密呢?

(责任编辑:李雪)