长大千作为与艺米市场的关系研究

20世纪初,美术教育的出现为中国画的现代性引入了西方的美术观念及其体制,也为20世纪中国画注入了新的艺术思潮。张大千在多种艺术观念的环境中甘愿做一名有实际行动的学徒,从传统中学习,在曾、李二师的指导下从清初“四僧”入手,尤其是石涛、八大,“上窥董、巨,旁猎倪、黄,莫不心摹手追,思通冥合”①。张大千也强调:“临摹,就是将古人的笔法、墨法、用色、构图,透过一张又一张的画作,仔细观察它的变化,并加以了解、领会,深入内心,达到可以背出来的程度。然后经过背临过程,使古人的技法运用自如,最后把古人的东西变为自己的。”⑧张大千在画史上是对传统用功最深的画家之一,他重视技法的全面性,题材风格的多样性;同时他强调文化修养的重要性,将文人、职业画家、民间画风等不同类型的风格融为一体,要做一个“集大成”的画家。对不同画家身份的整合性,从画理画论到实践,张大千做了深思熟虑的思考之后而采取的措施。

一、张大千作伪类型

学界与艺坛对张大千的评论有颇多歧见。许多人认为他的艺术表现只是善于模仿和抄袭古人的技法,谈不上有高度的创造性⑧,但也有人对之倍极称誉,谓之为“五百年来第一人”®。严格意义上讲,作为在传统书画中走出来的大画家,张大千的作伪行为其实是向传统学习的一个过程。中国画讲究的师古人,其实就是临摹不同时期古人的作品。张大千作伪的类型,突出体现在三个方面。第一,临古类作品,也就是“造假画”。此类作品是完全按照原作笔法及构图有意而为之,包括题款和钤印以及名家收藏印等,能作伪到鉴藏家无法识别真假的程度。张大千在《四十年回顾展自序》中说:“予乃效八大为墨荷,效石涛为山水,写当前景物,两师(曾熙、李瑞清)嗟许,谓可乱真。”⑤张大千弟子胡俨讲述张氏是如何教他们临摹:“把画挂起来,分三个步骤进行,先是按原作缩小,继之按原作放大,最后按原大对临,以能与原作套得住为准。”⑥而张大千作伪历代各家之中以石涛最多,有“假石涛”之称。20世纪20年代,上海地产巨富程霖生,好风雅,好藏石涛作品,不惜重金收罗古物,张大千作石涛假画多次骗过程霖生。陈定山《春申旧闻》中记录张大千是如何精心设局,与古董商合谋骗过地产大亨陈霖生,从而获利上万金的往事。另一幅名气很大的伪石涛《自云荆关一只眼》(斗方),则是张大千用此作换得黄宾虹藏真石涛的作品⑦。该作辗转流传,后由纽约收藏家顾洛阜(John M.Crawford)当真石涛收购,又转赠纽约大都会博物馆收藏。张氏向不避讳他的伪作,他在与老友翻阅石涛画册时,还会指出这一幅或那一幅是他画的,他的很多好友恐怕都有被骗的经历罢,只是程度不同而已。诸如此类的作品还有很多,像梅清《黄山文殊台》(纽约大都会博物馆藏)、巨然《茂林叠嶂图》(英国大英博物馆藏)、梁楷《睡猿图》(美国檀香山美术馆藏)、石溪《黄峰千仞图》(耶鲁大学美术馆藏)、张萱《明皇纳凉图》(私人藏)等。张大千为什么会不遗余力的制作假画,他的动机何在?在众多学者的解释中,王家诚的概括很有代表性:“推测他作假画的原因,为了卖钱以维持庞大的开销、向艺坛权威挑战,和炫耀自己摹仿古画的才华都有。此外,当时制造假画的风气,以及清道人之弟李筠庵,大千称为‘三老师’,对他造假画技巧上的传授,都成了他大量造假画的动力。”⑧制作此类伪作时,张大千首先考虑的是赚取真金白银,为了维系他的各种开支;同时是为了扬名,要让前辈、名流和权威鉴藏家看“走眼”,而且毫不避讳地宣扬其造假画的事实,以引起当时名流们的注意,借助坊间的各类宣传加以炒作,提升名气。

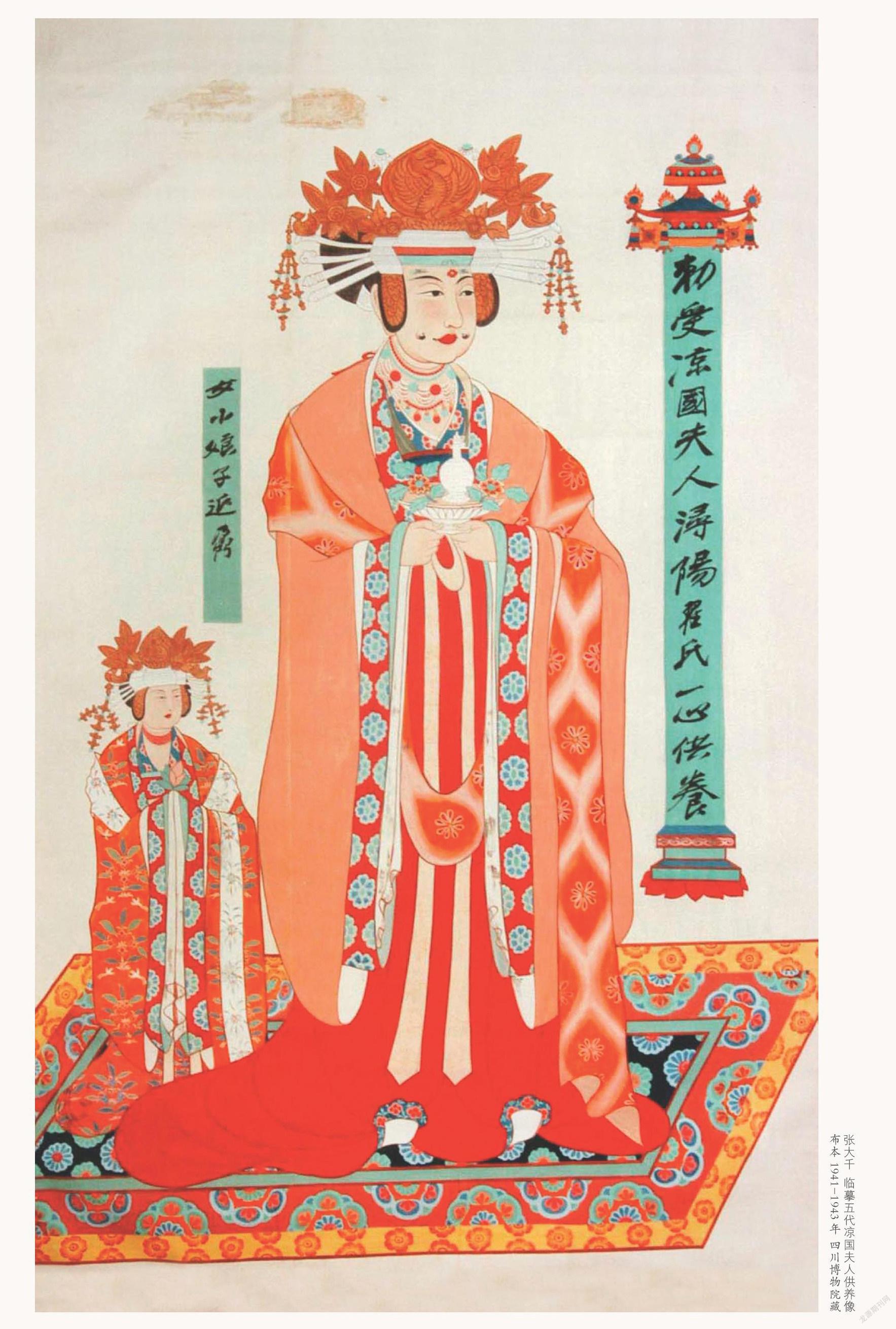

第二,仿古类作品,落款多以“仿某某”“吾家某某”等,钤印多以“大风堂”或“张爰”等。此类仿古作品注明了仿自某家,注明了因何缘由,也遵循了原作的笔法、构图、设色等。张大千的仿古行为及其作品(制品),可按时间先后划分为三个时期。一是1920至1930年。此时期的仿古多以明清画家为主,除清“四僧”外,有梅清、程邃、华品、张风、陈洪绶、张灵、徐渭、陈淳、沈周、唐寅、仇英、郭诩,还有元代的唐棣、赵孟烦、张渥、盛懋、吴镇、倪瓒、王蒙等,偶尔涉及唐宋时期的吴道子、李公麟、赵佶和梁楷等人。二是20世纪30年代。30年代初,张大千所仿古人有董其昌、张僧繇和巨然等,到1938年增加了董源、巨然、范宽、郭熙和米芾。三是20世纪40年代。1941年张大千率门人子侄,赴敦煌历时近三年,先后临摹了敦煌在十六国、两魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏等历朝的壁画,期间共得临摹276件作品。此时的张大千,是对职业画家身份肯定的学习过程,他熟知古代画理画论,尤其对董其昌“南北宗”划分的深刻理解,要做到“集大成”,他明白一个画家要形成自己的风格,必须要师古人,而且要兼效百家。他对大风堂弟子丁翰源的谈话中说:“作为一个绘画专业者,要忠实于艺术,不能妄图名利;不应只学‘文人画’的墨戏,而要学‘画家之画’,打下各方面的扎实基础。”⑨张大千对传统的梳理,范围很广,他对文人墨戏之外的职业画、民间画都感兴趣,熟练地掌握了传统绘画技巧,不同绘画风格在他手里可以不漏痕迹地加以融合,这也是这一时期张大千绘画创作的主要方式。

张大千仿古涉猎之多,当然也与他丰富的收藏有关。他前后收藏了近一千余幅古代名画,如顾闳中《韓熙载夜宴图》,董源《江堤晚景》《潇湘图》,巨然《溪岸图》,宋徽宗《鹰犬图》,梁楷《寒山拾得图》,夏圭《山居图》,黄公望《天池石壁图》以及明清诸家的大量名作。1959年,他在《故官名画读后记》中说:“惟事斯艺垂五十年,人间名迹,所见逾十九,而敦煌遗迹,时时萦心目间。所见之博,差足傲古人。”收藏的丰富使张大千有条件临仿晋唐宋名画,促使形成写实的艺术观念,他常以“宋人法写之”,力求恢复已被文人画中断了的院体画的反复勾勒和层层重色渲染的方法,表达出物体的线条和色彩的形式之美。张大千对不同时期的传统书画加以整合,他以一种脱离传统语境的方式,通过绘画的视觉性原则,削弱了传统文人对道的体认,更加关注绘画视觉效果的图像摹仿与叙事,使其绘画展示出多样化风格,其特点是绘画技法的多面性与绘画意义的单纯化并存。

第三,变古类作品。张大千融汇古人各家笔法,以他人图式抒写己意,或以各家名作之一角,进行拼贴创作出一幅有自己风格的作品。这种兼容各家所长、抒写己意的方法,即所谓:“何必李将军,何必王摩诘。乾坤碗底生,我画无南北。”①张大千时常教导门人“学古人要能取其长,舍其短。”®比如,张大千1961年作《文会图》,以青绿敷彩描绘极为细腻的人物景物,落款有:“《文会图》历十五年未能完成,今老目益昏眊矣,题付雯波守之。”张大千弟子孙云生曾临仿一本《文会图》,张大千在其上有跋云:“道君皇帝《文会图》真迹,已不在人间,予得耿信公临本,精妙绝伦,有虎贲之似,已而寇陷中原,耿本又复失去。予乃创意为此,用寄怀想,云生笃爱,甚至破数日之功临以示予,冰寒于水,正昌黎所谓‘师不必贤于弟子’也。”①孙云生曾记载张大千作此画缘由,大略归纳出张大千所取材的古代名家名作,包括邱文播《文会图》、孙位《高逸图》、唐人《宫乐图》、周文矩《重屏会棋图》、韩滉《文苑图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》、王诜《绣栊晓镜》、宋徽宗《文会图》、刘松年《罗汉》等。然而,此《文会图》与现藏于台北故宫博物院的华虽《玉山雅集图》极有关系。《玉山雅集图》上有黄宾虹题跋:“壬申(1932)长夏,蜀张善孖、张大千,吴俞寄凡、歙黄宾虹,偕游上虞白马湖之长松山房。寿康范先生出新罗山人此帧见际,欣赏之余,为书于端。”这说明,张大千1932年也赏鉴过华品此作。对比《文會图》与《玉山雅集图》,“华品本为横幅,主人公在右桌,另两位在左,背景为湖石竹林。大千本则为立轴,图中高士压缩在下半部分,把华邑左部的人物移植在画幅前面,背景改为梧桐、芭蕉和松树等。华品本桌椅为天然石制,大千本为木制案几与榻,桌面上饰以华丽的锦缎。华品本有侍童,大千本改为富贵的妇女。仕女打扮为唐装,角色和气质反映为富贵的文人雅士的集会,与华虽本雅逸的本质不同。人物结构的安排属于同一形式,坐姿与服装如出一辙,执扇主人和其他人物的形态也是相同,场景的对话空间无不一吻合。”可见张大千对古人之作既有摹仿也有改变,我们不能说这些改变都是创新,但至少可以说其中一部分是有创新的,可以说是张大千的二度创作,所以梳理这些有助于我们辩证地、实事求是地看待张大千的摹古、仿古和作伪行为,避免简单地一律将张大千的作为行为从道德上加以贬斥。

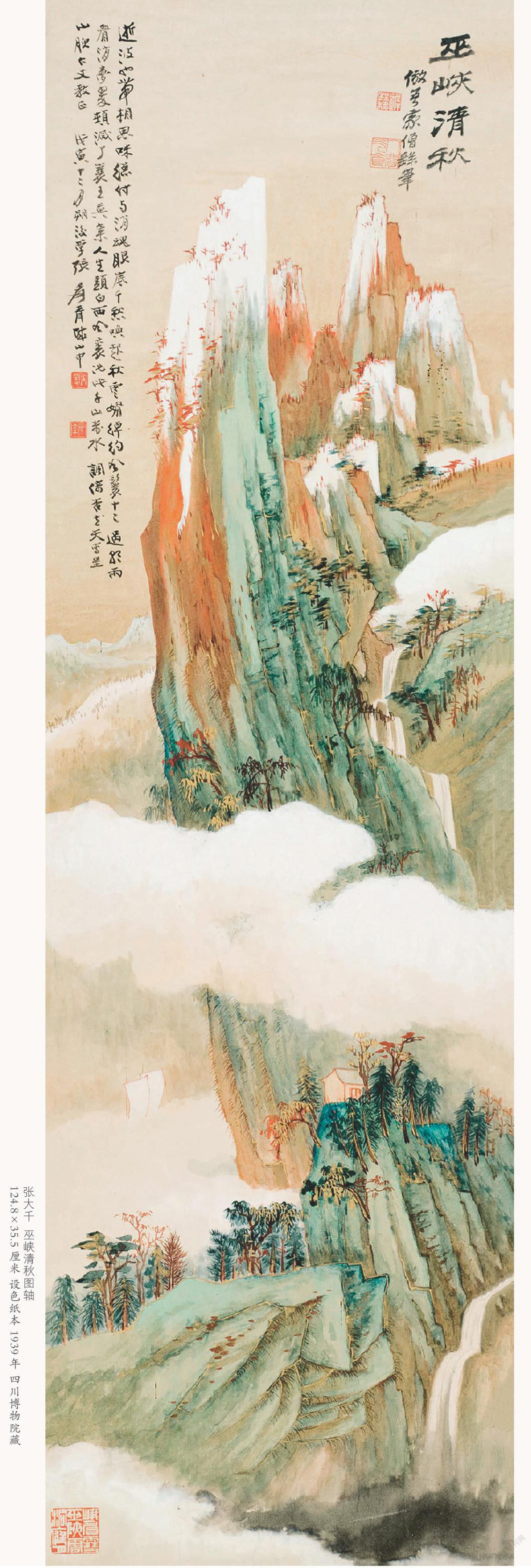

另外一幅作品也是用同样的方法而作,现藏于美国克利夫兰博物馆的《溪山无尽图》,大概是南宋时期北金国人所作。张大千在《仿宋人溪山无尽图》中题识:“清宫旧藏宋人《溪山无尽图卷》,去年得于故都,盖长春劫灰外物也。金元以来题识甚众,皆以为河阳郭熙笔。予细审之,乃燕文贵一家眷属。此纸背临其一角,蒹葭芦苇,渔汀浦溆,则兼以北苑《潇湘图》,欲于深厚中求淡远耳。”《仿宋人溪山无尽图》即是张大千用背临的方式画其中一角,在技法处理上张大千用燕氏繁密的笔法加上董氏芦汀水草以作淡远的构图处理。诸如此类的作品还有很多,张大千最为特殊的变古类作品是1939年作《巫峡清秋图》,上提有“仿吾家僧繇笔”,此画为大千先生隐居于青城山之后,仿南朝时期张僧繇的风格创作而成的金碧山水。而张僧繇的传世作品已湮没,张大千通过研习古代画论记载张僧繇作品,再结合董其昌《峒关蒲雪图》复加己意创作而成。画面以体悟山势与云的自然变化为契入点,略施淡墨,稍加赭色皴擦,色彩以青绿与朱砂相间,明快艳丽,具有清新雅致的艺术效果。画中的云环绕山体,凸显出山石和树木,使得整个画面更为生动。

书画作伪,自古有之。民国时期的书画市场是在新旧、中西观念相互制衡,相互矛盾的夹杂中寻求利益的交换。而张大千当时所处的环境上海,自开埠以来,商品经济的刺激和外来文化的渗透,上海成为具有商业都市文化的社会。书画家通过各种宣传渠道宣传自己的书画作品,制定不同种类的润例,成为当时的一种风气。而书画作伪,虽破坏了书画市场的正常运行,但其有市场销路,说明书画市场繁荣,当时的上海就是一个书画造假的聚集地之一,其风气使然,张大千在此种环境下生活,自然受其影响。张大千的作伪,并不只是以赚取金钱为目的,也不是于军民《论张大千早期的书画市场经营策略》

一文中说的“迎合了民国初年艺术市场对石涛的尊崇心理,并将自己打造成了一位闻名京沪的石涛专家”,是一种进入艺术市场的策略。类似的研究成果还有很多,它们对一位有抱负的艺术家的评价是不够准确的,如果是一种策略,就已经违背了学习绘画的纯粹性和单纯性。张大千想通过作伪,进而对中国画不同绘画风格乃至相互冲突的元素以一种和谐的方式相整合。从张大千自认为是职业画家始,他以无比强大的坚定信心实现中国画在新环境中价值的重塑,他善于吸取名作之精神,不受固定画法的限制和拘束,而能“俯拾万物”“随心所欲”。况且,张大千多次强调文人的修养,要在书法、读书、生活等方面必须终身学习。

二、张大千作伪与艺术市场的关系

20世纪20年代初,张大千随二哥张善孖来到上海。 当时的上海经济发达,各种文化相互包容,也是艺术的重镇,艺术市场特别受“海派”画风影响最大。“海派”初期的代表人任伯年、赵之谦等人都是以卖画维持生计,后吴昌硕作为“海派”领袖,还是以卖画为生,其润格不菲。之后,“三吴一冯”等名家崛起,也都与艺术市场有关联。海上画派生机勃勃,市民阶层在绘画题材上的要求丰富多样化,文人画家、职业画家、市民阶层、收藏家和古董商各取所需,构筑了当时上海商业文化浓厚的基本条件之一。可以说,张大千作伪是在一个独特的社会背景和文化环境里,为其自身的发展和庞大的开支建构起来的艺术观念,也是艺术市场环境下浸染的结果。

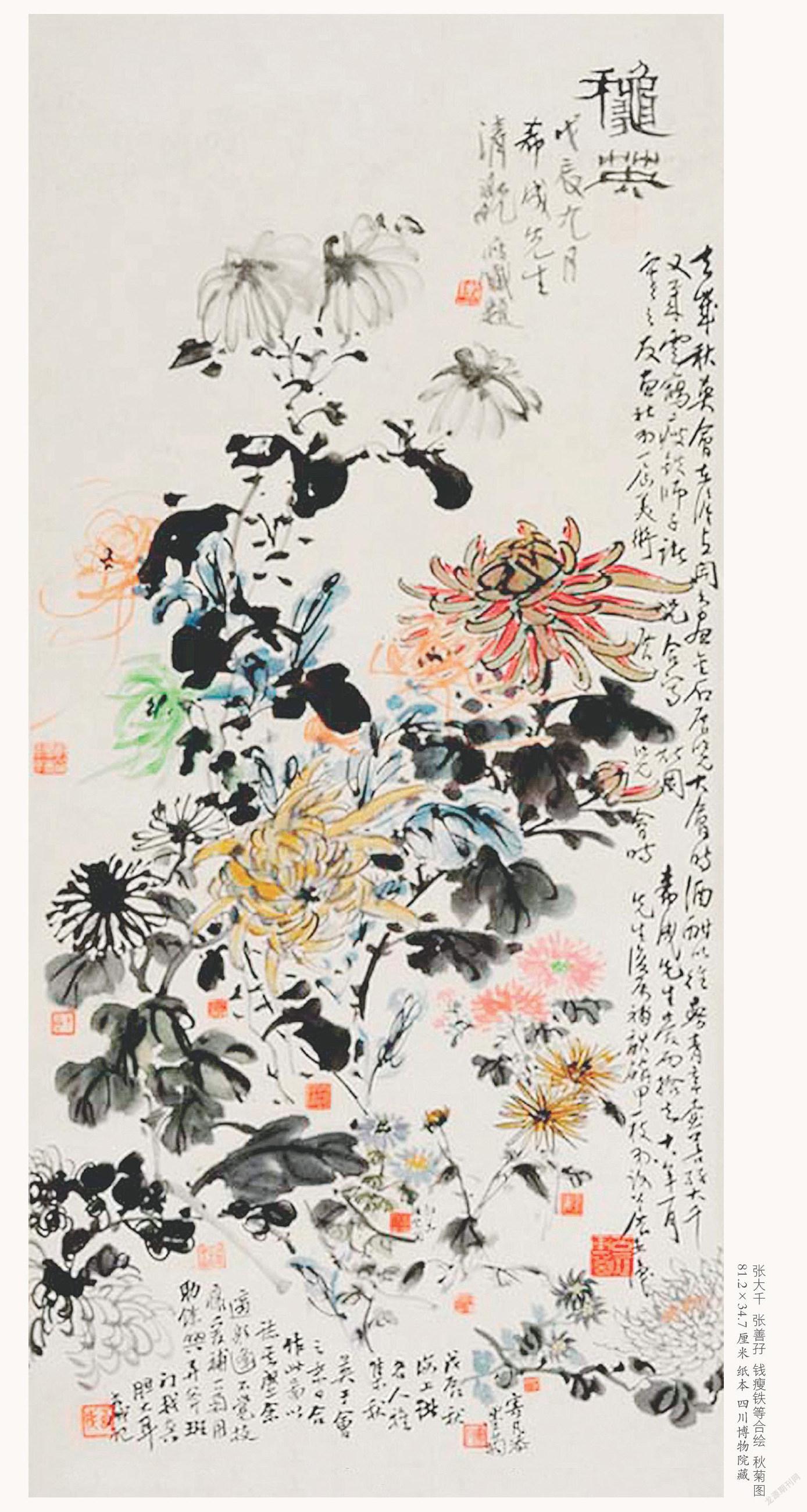

第一,作伪是张大千开拓艺术市场的动机之一,但不是唯一动机。张大千开拓艺术市场,需要一个契机,而1924年由赵润组织发起的“秋英会”©给了张大千能够进入公众视野的一次机会。虽说是一次文人雅集的书画交流活动,但也是张大千崭露头角的一次机会,间接地为以后的艺术市场打开了通道。“秋英会”是以赏菊食蟹、吟诗作画的笔会活动。张大千随张善子参加了此次活动。会上张大千咏诗、题字,山水、人物、花卉、动物,写意、工笔无所不画。此次雅集,全面的展现了张大千多才的一面,是他长期对待临摹作品和提升个人修养的一次呈现,也为他积累了一点名气。现藏于四川博物院的张善孖、张大千、钱瘦铁等合绘《秋菊图》①是张大千成名之初的合作作品。张大千继续向艺术市场进军,仅仅这次的雅集是不够的,他还需要更大的活动平台展示他的才能。之后,张大千积极地参加书画社团,与上海、苏州等地的书画名家交流互动,以增进自己的画艺和画理,扩大自己的影响,进而实现其从事职业画家的愿望。

这里略举张大千参加的社团活动如下。1924年3月,由张謇、金泽荣、徐鋆、凌泽、俞吟秋等人发起组织的“南通金石书画会”成立于江苏南通,俞吟秋被推选为会长。后几个月就有山东、河北、湖南、湖北、安徽、四川等省二百八十余人加入该会,其中有吴昌硕、王一亭、金城、查烟谷、徐悲鸿等人,张大千也加入其中,也是有文字记录的张大千最早加入的书画社团组织。1925年夏,由于右任、何香凝、经亨颐在上海发起组织“寒之友画会”,会员由于右任、何香凝、经亨颐、黄宾虹、李秋君、张目寒、张大千、陈公博、陈树人和高剑父等人。1925年11月,由于右任和查烟谷在上海发起组织了“海上书画联合会”,会员有于右任、王一亭、吴昌硕、马企周、陶冷月、张善孖、张大千、刘海粟、钱化佛、谢公展、黄宾虹、谢闲鸥、周练霞等人。1925年底,张善孖、张大千、郑曼青、申石伽等人也在上海发起组织了“消寒画会”。1928年4月,黄宾虹、张善孖、张大千、马企周、俞剑华、熊赓昌、陈刚叔、蔡清等人继续在上海发起组织了“烂漫社”。1929年,张大千加入张善孖、贺天健、郑午昌等人发起组织的“蜜蜂画会”,同年又加入了寿石工组织的“文艺学社”。到1933年,张大千加入“正社”,次年又参加了正社组织的书画展,尤其是在北平中山公园举办的展览,为张大千进军北平画坛提供了重要契机。张大千熱衷于参加各种艺术社团活动,结识了很多有名望的书画家和鉴藏家,很多人后来成为其一生的挚友。“朋友圈”对张大千书画的宣传,对张大千艺术市场造成了一个重要口碑效应。

以上的时机都成熟了,张大千作伪的需求也就有了,我们再来看张大千造假如何骗吴湖帆的。吴湖帆是著名的书画家、鉴赏家、收藏家。现藏于美国檀香山美术馆的《睡猿图》,上有叶恭绰题识:“天下第一梁风子画,恭绰为湖帆题。”在画左下幅裱绫上有吴湖帆一段长跋,吴为了证明此画乃祖传之物,在右侧裱绫盖上祖父吴大徵的一方收藏印。据张大千门人刘力上回忆,此图作苏州网师园,是张大千按照梁风子的笔意作的,裱画作旧的是周龙昌,收藏印也是张大千自刻的,这方收藏印还在刘力上处。假画作成后,张大千将之带到天津,然后嘱托古董商去上海转卖,吴湖帆闻后,找来古董商,最后以四千元白银买下。之后张大千与古董商对分,各得两千元。多年后,吴湖帆也看出了《睡猿图》作伪的破绽,以十万日元让给了日本古董商。此类事件很多,很多鉴藏家都被张大千骗过,令人惊叹的是,张大千造假画的事,从不讳言,不少出自他口,这些故事不断地流出,经过记者的各种版本,源源不断的出现在新闻报刊中。经过各方面的报道,张大千把自己再次推向了公众,随之而来的正面和负面影响,他也乐此不疲的接受和消遣中,这种推波助澜的宣传,再次的提升了他的名气,也抬升了他的画价。

第二,张大千作伪类型的作品受到市场的青睐,利润空间大。积累了一定的名气后,张大千参加或举办的书画展览,直接参与到艺术市场的交易中,是张大千作伪的现实需求,它们是相辅相成的促进关系,在张大千追求的文人修养和职业画家的内涵上,在作品流通的过程中,其已经转化为经济价值的一部分了。1925年1月,张大千在上海西藏路宁波同乡会馆四楼举办的“张大千画展”,展出100幅作品,而且应该多数是临仿类作品。据张大千回忆, 每幅作品不分类别、大小、繁简,标价都是20银元,订购者无权选择一律编号抽签决定,因观众喜欢,很快就卖完了。在当时的画坛,对于一个初次举办展览的人来说,全部售空也算是一大新闻,但此次的展览并没有相关报道。是张大千艺术“朋友圈”内部消化掉了,还是张大千记错了或者说的夸张了,现在无从考证。

1926年3月11日,《申报》登录了《张季暖卖画》启事,刊登:“暖幼研六法,不敢自为有得。顾人多不厌拙笔秃墨,乾而追呼,有若逋负不有。定例取予,不无范枯。自今以始,欲得暖画,各请如直润格存上海派克路(今黄河路)益寿里佛记书局及各大笔商店。通信处上海北四川路永安里第四弄第十家四川张寓。”®这是目前张大千最早刊登卖画的启事。同年,在《中国现代金石书画家小传》中刊登:“山水人物点景倍直。堂幅丈二尺三十元。一丈二十元。八尺十二元。七尺十元。六尺八元。三四尺四元。屏幅丈二尺每幅十六元。一丈十二元。八尺八元。七尺六元。五六尺四元。三四尺三元”@此润例在当时来看已经是很高的了。到了1928年,仅仅过了两年,他的花卉润例就翻了一倍。“堂幅丈二尺六十元。一丈四十元。八尺二十四元。七尺二十元。六尺十六元。五尺十二元。四尺十元。三尺八元。至于山水人物的润例,一般要比花卉高出30%至40%,每平尺的价格平均价为二十二元。”@张大千自1925年举行首次展览始,到1983年张大千逝世前在台北历史博物馆举行“张大千画展”及“庐山图特展”止,生平共举行或者参加展览几乎每年都有,不乏有一年几次的展览,其精力之旺盛让人钦佩。张大千先后制定了多次书画润例,并随之物价上涨而更易或作废。

张大千的作品在当时广受欢迎,市场反响良好。赵效沂在《“南张北溥”的由来》一文中说:“民国二十四年(1935)前后,大千先生不时居留故都北平,结交名流, 朝夕与友辈杯酒言欢,隔个一年半载,在中山公园来今雨轩举行一次画展,吸收一次银票,手面极为阔绰。张先生一枝画笔在手,人又潇洒、随和,交游朋友既多,又有新闻界捧场,画展中作品每幅标价多在二三百至五六百元之谱。(当时白米每百斤不过六七元,面粉每袋仅二元余,一张画的代价,市井小民六口之家,以之购买面粉,可得一百袋以上,足够吃上两年。张之收入,能不令人羡慕?)画展一开,银行界大亨如周作民、谈丹厓等,随手就定去三五幅,他们还要介绍朋友,‘这张很不错,你也来一幅吧!’不消三四天,百数十幅杰作,悉数贴满了红纸条。”@①张大千画作在当时不仅价格高,而且销量也好。在张大千定居巴西八德园时,其润例以美元计,分《画例》《书例》《书画鉴定》三个部分,其中山水人物:“堂幅每方尺二百元;屏条每方尺三百元;横幅每方尺二百元;册页每方尺八百元;卷子每方尺八百元。”@随后不久,该润例又由于物价上涨就此作废。张大千善于根据市场的需要,随时调整画作的润格,以“职业画家”敏锐的商业头脑来应对突如其来的各种变故。

第三,张大千的作伪,与市民趣味密切相关,二者各取所需。为了迎合市场的需求,符合市民阶层世俗的审美观,张大千不会过多的理会自己的“名声”,各取所需。“他的仕女画,从二三十年的弱不禁风、楚楚可人,到四十年代的健美明艳、大方自信,都紧扣当时的审美风格。其古装美女的造型韵味,体现出20世纪二三十年代在上海极为流行的广告月份牌的影響;而那时喧腾一时、玉腿横陈的《摩登仕女》,也取自上海商业广告中都会女性的时髦造型。”②对于自己学习月份牌画风的玩世性来取悦大众,张大千并没有觉得不妥,他笑着对陈巨来说:“某某,吾现在画仕女,专从美貌曲媚于人,每帧需三百元。 请你原谅,如要我画仕女,只好专写背影,不给你看面孔了。”商业化决定市民阶层在书画题材上的要求更加的广泛,附庸风雅的大有人在,跟风者亦不在少数,而张大千走的书画路线就是集大成于一身的职业性,符合了市井民众的爱好需求,他在人物、花鸟、山水各个门类中游走自如。他同当时的艺术家一样,利用自己的商业敏感度和智商,“跻身于本身就不断浮动且融合艺术家、文人、士绅、官员和商人的城市精英阶层。”®以他的《高士图》为例,他只需将高士形象放置在画面的任何位置,背景随时跟换成其他图式,或依偎在柳树旁,或远跳瀑布等等,一幅幅具有张大千风格的高士形象跃然于纸上,观者在视觉上的一种安全感,从而获得市民的青睐,以期满足心理和情趣之上的需求,“在面对如此庞大的艺术市场时,他只能通过‘自我复制’的方式来创作绘画的商品”⑤。这表明,张大千在不断的仿古、摹古过程中,深谙中国传统绘画的“程式化”特点,并借用这种创作过程和图式上的“程式化”特点,为自己的作伪服务,且屡试不爽。

结语

在今天看来,张大千晚期作品如此高价,与他的早期作伪有很大的关系,也与他的艺术修养、个人智慧分不开。

张大千作伪,是基于古画鉴赏、画理和技法层面全方面深入的研究上,结合自己丰富的收藏,深入传统人、“血战古人”之后,以全新的姿态加以创造性转换而受到市场青睐的。最后,真正形成了张大千的商业帝国,面对不同阶层,都能应对自如。但负面评价随即而来,正如周芳利所言:“张大千以文人道德为自我身份的确认,综合杂糅了职业画家技法与文人画技法,整合商业资源、政治资源、文化资源、充分利用市民阶层力量的壮大,完成了一次画家的‘非典型’崛起。”①正是因为张大千早期作伪的积淀,时至今日,在艺术市场中张大千画作的拍卖动辄过亿。在刚刚过去的2021年中国香港秋季拍卖会上,张大千的3件作品过亿元,其作品《春云晓蔼》以5500万港元起拍,最终以1.85亿港元落槌,加佣金2.146亿港元成交。除此之外,张大千花卉《照殿红牡丹》 《佛头青牡丹》均以1348.5万港元成交。张大千艺术在全世界影响力,画价只高不低,拍卖总额列全球前十,这其中缘由,值得我们深思,也是值得深入研究的课题之一。最终,一方面张大千受到市场青睐的根本原因在于其仿古、摹古基础上的深厚传统根基,是其作品在艺术市场上的合法性来源;另一方面作伪也是张大千以仿古、摹古为基础的,避免简单地把张大千的作伪做一种泛道德化的贬斥,应综合全面分析。

(马刚四川张大千研究中心)

注释:

①②⑨李永翘《张大千论画精粹》,花城出版社, 1998,第46、62、48页。

③这,点可由比利时皇家艺术历史博物馆东方部的研究员史梦年(U.M.Simonet)的看法为代表;按《大英百科全书》中有关“张大千”一词的解释,执笔人即为史氏,论点盖不出此。

④此为徐悲鸿对张大千之评语,见《四十年回顾展序文》,张大千文,巴东编撰《张大千九十纪念展书画集》台北历史博物馆,1989,第260页。

⑤乐恕人《张大千诗文集》,黎明文化事业公司,1984,第123页。

⑥转引傅申《集大成与法古变今》,《中国书画》2018年第4期,第83页。原引包立民《张大千年谱》, 1925条。《朵云》总19期,第102页。

⑦张大千口述,谢家孝撰《张大千的世界》中《真假石涛》一文中提到张大千曾向黄宾虹求借他收藏的一幅石涛精品,是想借去临摹研究的,可是被黄拒绝了,于是心里不服气,才作假石涛《自云荆关一只眼》,然后送到曾师处是向老师请教的,后来黄宾虹以事访农髯,在案头看见此图,大为赞赏,并经一再坚求,以他所藏石涛山水相交换,曾农髯不便告以实情,只好勉强答应。于是有了张大千以假石涛换黄宾虹的真石涛的故事。

⑧王家诚《张大千传》,百花文艺出版社,2008。

四曹大铁、包立民《张大千诗文集编年》,荣宝斋出版社,1990,第278页。

①曹大铁、包立民《张大千诗文集编年》,荣宝斋出版社,1990

②肖建初,《植根传统,不断创新》,《张大千纪念文集》第171页。

国朱介英《清雅的名士风度·张大千高士册》,北京师范大学出版社,2009,第12页。

@马刚、张淑芬《张大千笔下高士形象》,《内江师范学院学报》2018年第三期,第16-24页。

⑤于军民《论张大千早期的书画市场经营策略》,《内江师范学院学报》2018年第九期,第34页。

⑥张大千秋英会扬名是大千口述谢家孝撰《张大千的世界》中提及,后王家诚、巴东、李永翘都采用此时间,但林玉、刘振宇《张大千扬名秋英会考》文中对时间提出了质疑,理由是画下款识时间是戊辰(1928年),画右侧有谢公展1929年题款“去岁秋英会在沪上开书画金石展览大会……”等文字。林玉,刘振宇.张大千扬名秋英会考,张大千研究论丛·大千艺苑(第一辑)[M].成都:四川师范大学电子出版社,2012,第34~48页。

⑦《秋菊图》,立轴,纸本设色,高81.2、宽37.4厘米据相关人士介绍,该画于1964年由四川博物院工作人员以人民币14元收购于成都蜀华文物商店。

⑧@李永翘《张大千全传(上)》,花城出版社,1998,第57、128页。

⑨@②王中秀、茅子良、陈辉《近现代金石书画家润例》,上海画报出版社,2004,第222、200、335页。

国陈永怡《近代书画市场与风格迁变:以上海为中心(1843~1948)》,光明日报出版社,2007,第155页。

四陈巨来《安持人物琐忆》,上海书画出版社,2011,第34页。

⑤乔迅《石涛:清初中国的绘画与现代性》,生活·读书·新知三联书店,2010,第25页。

©徐斌,周芳利《张大千绘画中的“自我复制”特征研究》,《内江师范学院学报》2017年第5期,第31-35页。

@周芳利《张大千早中期绘画负面评价之辨析——以“道德”“技法”“商业化”三个关键词为例》,《张大千研究论丛·大千艺苑(第二辑)》,四川师范大学电子出版社,2012,第301~316页。

(责任编辑:秦佳)