能古宜今

被徐悲鸿誉为“五百年来一大千”的张大千,其绘画无论山水

、人物、花鸟、鱼虫等,皆无所不能,工笔、写意均能完善精良;尚能为诗,既合画意,又赋所感;其书法,劲拔飘逸,外柔内刚,独具风采;其为人,热爱历史,重视文化,又富开拓精神,启发了众多后人学者。他之所以能受世人重视,先是因其勤勉,又倚其天分,加之善学广采,平日手不释卷,对传统画史、典籍、诗文无不用心,并心追手摹,始能吸纳个中精华。循其绘事发展,清晰可见其早年取法明清文人的痕迹,中岁时深探高古艺术真貌,又远赴敦煌临摹壁画,在用笔、用色、造型上蜕变,而画风遂增秾丽面貌。旅居海外后,他接触了西方自动性的表现创作,加之个人领悟,终以泼墨、泼彩标举个人成就,成一代大家,举世同钦。

张大千作品面貌多元,犹如一部绘画史的缩影。他一生绘事不辍,加之常年游居各地,展览次数甚众,除在中国举办展览之外,也曾多次于海外举办展览,收藏其作品的海外公共艺术机构遍布法国、德国、英国、日本、巴西、阿根廷等国家。本文尝试以台北历史博物馆(以下简称“史博馆”)所藏张大千书画作品为切入点, 分析这些作品所呈现的张大千艺术面貌,以此来略述博物馆对艺术家的助力。

一、展览助力

1925年,张大千在上海宁波同乡会馆举办生平第一次画展。此次展览共展出他的作品99幅,每幅作品售价均为20元大洋,并且在展出的几天内全部售尽。在此之后,他参与和举办的一些售画展览,画作定价少则以两计,多则以金条算,即使价高,受众也是络绎不绝。1948年,张大千在上海成都路中国画苑举办个人近作展。展厅内作品贴满了红纸条,呈现一派“满堂红”景象,有些作品还被复订三至五件。当时已负盛名的吴湖帆当场选定了三大幅后,又请人代订了几幅。在中国台湾定居期间,他依旧创作不断,其书画此时已臻化境,深受公私单位及个人的喜爱而不断被收藏。其中,史博馆不仅收藏了张大千大小精品之作150余件,还出版了相关的研究专著与画集,是其艺术传播与交易的重要推手,也是研究其艺术发展的重要典藏单位之一。

自20世纪50年代末至今,史博馆在不同历史时期举办了十余次大大小小的张大千绘画展。1959年的“张大千先生国画展”是该馆首次举办的张大千绘画展。他虽因身在海外而未能亲临现场,但正如主持揭幕仪式的于右任所言:“大千先生之艺术在此,精神亦在此!”此后,史博馆又分别在1962年举办了大规模的“张大千画展”,1967年举办了“张大千近作展”,1968年再举办“张大千长江万里图展”。这些展览为张大千在海内外赢得了一片赞赏,反响热烈。20世纪70年代,史博馆举办的张大千展览包括“张大千创作回顾展”(1973)、“张大千作品欣赏展”(1974)、“张大千早期作品展”(1975)、“张大千归国画展”(1976)、“张大千归国定居画展欣赏会” (1976)。张大千归国后的两次大展均有诸多中外人士参与,盛况空前。与此同时,张大千作品的海外推广也随着这些展览的成功举办如火如茶地展开。1973年秋,“张大千画展”在日本东京中央美术馆举行,《张大千画集》亦随展览同步出版。1974年9月,史博馆选取了张大千代表作60余幅,送至韩国汉城国立现代美术馆展出。

晚年的张大千与史博馆依然保持着密切的联系。1980年、1981年及1983年,“张大千书画近作展”“张大千书画展”“大千居士生活照片展”相继在史博馆举行。这些展览所陈列的展品不仅数量惊人,且分量较重,如1962年开创其泼墨画风的巨幅水墨画作《青城山通景四屏》、1968年的曠世巨作《长江万里图》、其生平最大幅画作《庐山图》等。张大千辞世后,史博馆对其艺术的重视程度不减,陆续举办了数次回顾展与主题性展览,如1988年的“张大千九十纪念展”、1991年的“张大千捐赠书画文物展”、1993年的“渡海三家收藏展”、2002年的“往来成古今——张大千早期风华与大风堂用印”、2009年的“张大千110岁书画纪念展”、2014年的“万里江山频入梦——两岸张大千辞世三十周年纪念展”等大型展览。可以说,在张大千的艺术生涯中,史博馆扮演了极为重要的角色,通过举办的数量众多的展览,不仅将张大千的艺术推向了更为广大的受众群,更将这位艺术巨擘的成就带入了世界艺术舞台的中央。

二、山水应人

学界对张大千艺术生涯和绘画风格的研究目前已甚为深入,无论是对其艺术表现的分析,还是其艺术生涯、艺术年表等的讨论,均已形成了较为确定、完整且深入的研究成果。张大千自己认为画艺要领是“师古人,师造化,求创新”,他的确也是在师古、师造化中不断有变化、有创新。他的临摹不只是形的外摹,也不只是创作式的内摹,而是“推陈出新”的,也就是石涛所渭的“借古以开今”。除了师法古人,张大千更以造化为师,以“搜尽奇峰打草稿”的石涛精神,遍游名山大川,无论是辽阔的中原、秀丽的江南,还是荒漠的塞外,都留下了他的足迹。从千变万化的自然景物中汲取营养,令他逐渐形成了利落、灵秀、峻峭、爽利的山水画风格。通过检视史博馆所藏张大千画作,再比对其生平经历,观其艺术起伏,笔者认为,张大千的艺术也大致经历了“师古”“师造化”“师心”三个阶段。

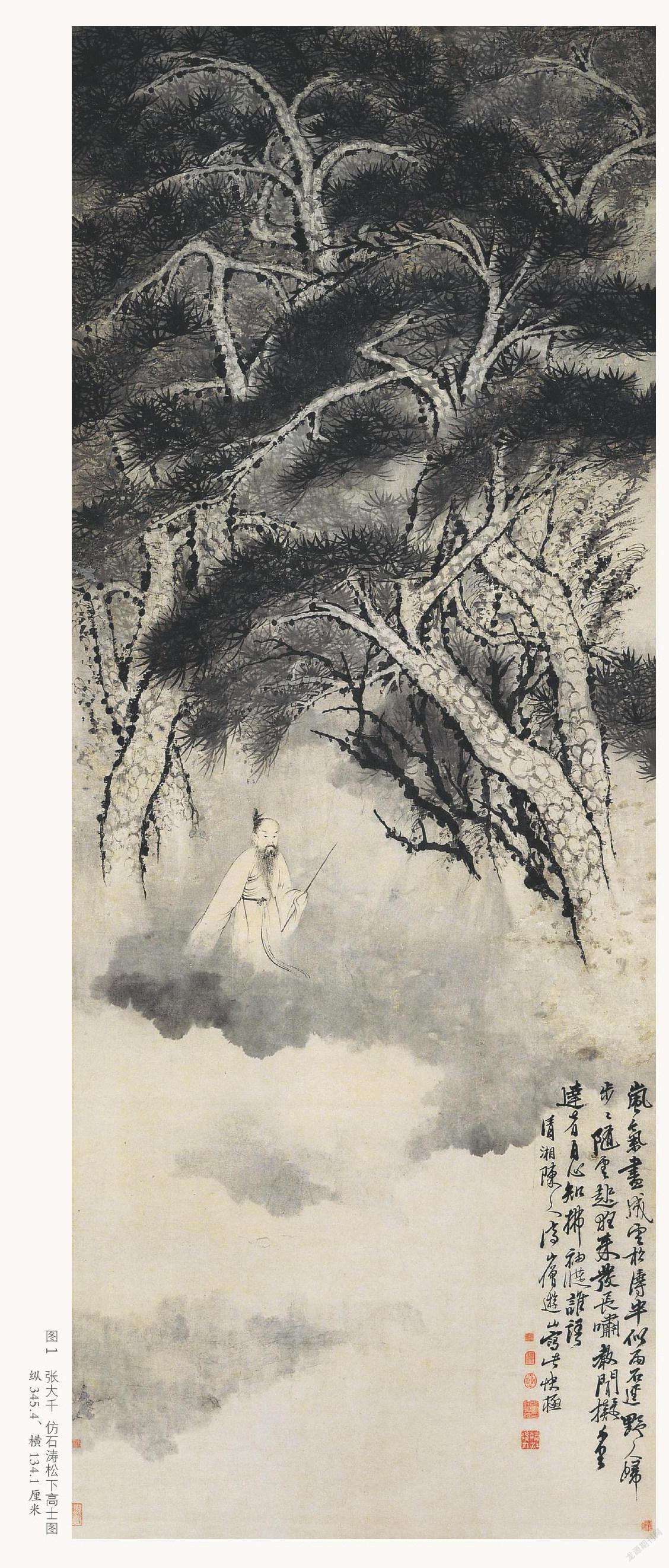

第一阶段以古人为师。自古以来,一个画家能否承前启后、功成名就很大程度上取决于其传统功底是否深厚。张大千的传统功力可谓罕有匹敌。他曾花费大量时间和心血临摹古人名作,从清代石涛起笔,到八大山人、陈洪绶、徐渭等,进而广涉明清诸家,再到宋元,最后上溯至隋唐。比如,张大千早期摹古用工极深,特别是临摹石涛和八大山人作品,几至以假乱真之地步。目前,世界上很多博物馆都藏有他临摹而成的古画伪作,如美国华盛顿弗利尔美术馆藏《来人吴中三隐》,美国纽约大都会艺术博物馆藏《石涛山水》和《梅清山水》,英国伦敦大英博物馆藏《茂林叠嶂图》等。史博馆藏《仿石涛松下高士图》(图1)即是他早年所绘“假石涛”之作。以松下高士为题材之作品并不少见,这种描绘手法前例见于石涛、蒋骥合作的《洪陔华画像》。现藏日本京都住友氏的石涛《庐山图》中的高士也是立于云中,用以表现高士超然于尘俗之上的意境。然而,史博馆的这件张大千作“假石涛”并非笔笔摹自石涛,特色在于高士仿佛腾云驾雾,飘然而来,笔简神足,即抓住了石涛的精神,所谓“石径野人归,步步随云起”。同时,“步步随云”的高士衣纹线条严谨流畅,运笔劲健、 灵秀,带有现代风格。A6FA74C9-A43E-4212-BFCC-DBB93C24B8CA

第二阶段以自然为师。张大千曾言:“古人所谓‘读万卷书,行万里路,这是什么意思呢?因为见闻广博,要从实际观察得来,不只单靠书本,两者要相辅而行。名山大川,熟于胸中,胸中有了丘壑,下笔自然有所依据,要经历的多才有所获。山川如此,其他花卉、人物、禽兽都是一样的。”①心怀这样的理念与抱负,张大千走向敦煌,在1940年至1942年间倾心临摹石窟内的壁画。因此,从1940年赴敦煌到1957年可视作张大千艺术创作的中期。因受敦煌壁画的影响,其画风出现较大转变,逐渐显现出较多的自家面目。除在皴法、设色上仍有石涛的影子外,其创作手法显得更为丰富,用笔圆润、简洁,设色明快、清丽,将厚密蓬勃之风转为灵动疏朗之格。此时,其作品一改明清一味摹古、脱离生活的文人画之弊病,创作了大量写生游记之作品,青绿和金碧山水作品也有所增多。史博馆藏《金刚山一角》(图2)为张大干早年“写生”画作。虽为胸中山水,但所画是他1932年游韩国金刚山时所见的“虎头岩”及其峰巅的飞杉和飞柏,构图手法可与梅清的《高山流水图》相印证。画作中,张大千以赭石、花青颜料散作细圆色点的奇特设色结构,则源自石涛的传世杰作《为禹老道兄作山水》册。因此,可以说《金刚山一角》显现了张大千“写生”及“临摹”之间的微妙关系。

1958年所作《溪山闲棹》(图3)师法对象则是王蒙的《夏日隐居图》,两者在画面与主题布置上较相似。此画以山水点景人物为主题,远景主峰耸立,侧边为陡坡,前景为拳石。山势绵延,由远及近连成半圆形,围绕一片水域,水面有扁舟及渔人垂钓。主峰造型及弧度平顺的长披麻皴线等特征,隐约透露出董、巨的身影。主峰山头左侧及中景出现的团块造型,方硬的转折和平行的分割排列,与传为董源的《江堤晚景》近似。有意思的是,《夏山隐居图》与《江堤晚景》两图都曾为张大千所藏, 并均为一临再临之作,他对其中的笔法、构图、风格等特征十分熟悉,或许这幅《溪山闲棹》正是综合了王、董的这两幅作品而作。

第三阶段以心为师。在历代泼墨画法的基础上,因受西方现代抽象表现主义绘画的启发,张大千独创泼彩画法。他的泼彩画,把色与墨相融相间,将半抽象与写意的具象画法结为一体,创造出一种半抽象、墨彩交辉的意境。

1957年,58岁的张大千突患眼疾,其画风也因此开始趋向写意。63岁以后,他的山水画创作逐渐进入晚期,开创了泼墨、泼彩的新画风,这是他在集传统之大成后走向个人创作巅峰的阶段(图4)。其在此阶段创作的山水画,多构图新颖、气势磅礴、不拘一格。无论是全景式、局部式,或一水两山式的自然分疆式,都能在其作品中找到样例。在墨色的运用上,往往多是工笔重彩,大量使用石青、石绿,灿烂夺目,与一般文人画崇尚淡雅有着明显的不同。

史博馆藏《夏山云溪》(图5)可视为张大千晚期泼墨泼彩风格语言形成的标志。画中可见出他对水分、矿物与植物颜料层次及画面大结构的控制都了然于心,得心应手。大片泼彩中使用白色,使用大片白泼染成云,自山凹处满溢而出,兼顾体积与飘逸,显示了画家深厚的功力。画面中所呈现的苍茫幽深、气脉流贯的意境,繁复变化却又浑然天成,表现出气吞山河的气度。总体而言,张大千晚期的山水画以泼墨、泼彩为主新面貌为主,用笔古朴豪放,泼墨淳厚飘逸,架构自然生动,虚实相生,意境上空灵隽永,让人叹为观止。

三、人物传神

张大千的人物画立足传统笔墨,吸纳现代思想,造型准确,形象生动,其中以仕女、高士及自画像三者最具特色。他认为,人物画追求身体形态之美之外,“最重要的是精神”,因为“精神是内心的表露”③,故其画中的人物无不神采奕奕。其用笔强调虚实转折,大抵是先以淡墨画出形貌,再以焦墨加一道描线,一淡一浓两个层次的结构在画中配合得甚为精彩,如表现丰腴肌肤的颈部弦纹、曲线玲珑的厚唇、雅致含蓄的淡墨眼影,尤其对鬓发的描写更见风致。

赴敦煌临摹壁画之前,张大千所画仕女以清代改琦的模式为主,造型清瘦,弱不禁风,有病态之美。临摹壁画后,他大量吸取唐人在笔意、造型和敷色上的长处,所画仕女圆润俊美,体态丰腴,给人一种健康的美感。张大千善于处理仕女的各种形象,敦煌菩萨、飞天、舞乐天、供养人、杨贵妃、京剧旦角、藏族女子或其他国籍女子,甚至日本浮世绘中的半裸女子都曾在他笔下出现。史博馆所藏张大千《印度女子》(图6)捕捉了一位印度女子的美丽姿态。画中女子意态慵懒,流露出一种自然而特殊的妩媚之感。张大千曾说,“人物最难于点睛”“关键重在瞳仁的位置就是视线的方向要对正面”“随你从哪一个角度来看,总是像脉脉含情地望着你”①。这是他体悟出的瞳仁的画法,由此点睛之法所画女子的眼睛呈涡旋状,益增眼波迷离之美。同属描绘女子的还有《大千狂涂》册(图7)中的一开,画的是常玉介绍的一位颇有姿色与风情的模特儿。此画除了艳丽妖冶的女子造型外,笔墨趣味亦属上乘:长发的浓墨豪放有力,手部描线纤秀娇媚,轻重自有分寸。这充分显示出张大千独特的先面后线、先略后工、先湿后干的笔墨结构。张大千人物绘画中另一常出现的人物主题为高士,如其早年作品《秋山独往》(图8)。此幅作品的红叶竹丛之中,那位头戴皂巾、泽畔拄杖、回首远眺的高士,无论是服饰、姿态,抑或水边行吟跳望的场景设计,都出自张大千曾收藏的梁楷《泽畔行吟》一作,而其搭配的修竹及红叶,则使画面整体有了新的表现语汇。按其题语云,此作“仿大风、大涤家法”,意即墨竹仿自石涛,而高士秋景的主题则源自张风作品《秋山红叶》。本作成于1939年,显示出张大千既能師古之实,也能汲古出新。另一件高士图《渊明采菊图》(图9)则取“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。历来画陶渊明像常以菊花为象征符号,张大千此作亦然。值得留心处在于,张大千笔下绝大多数的高士若非以自身为样,便是这般形象:庞颐广颡、鹅蛋脸、山羊胡须、脑后抓髻、长袍及地,且通常背对观者,只画三分脸,脸部蛋形弧线非常明显。

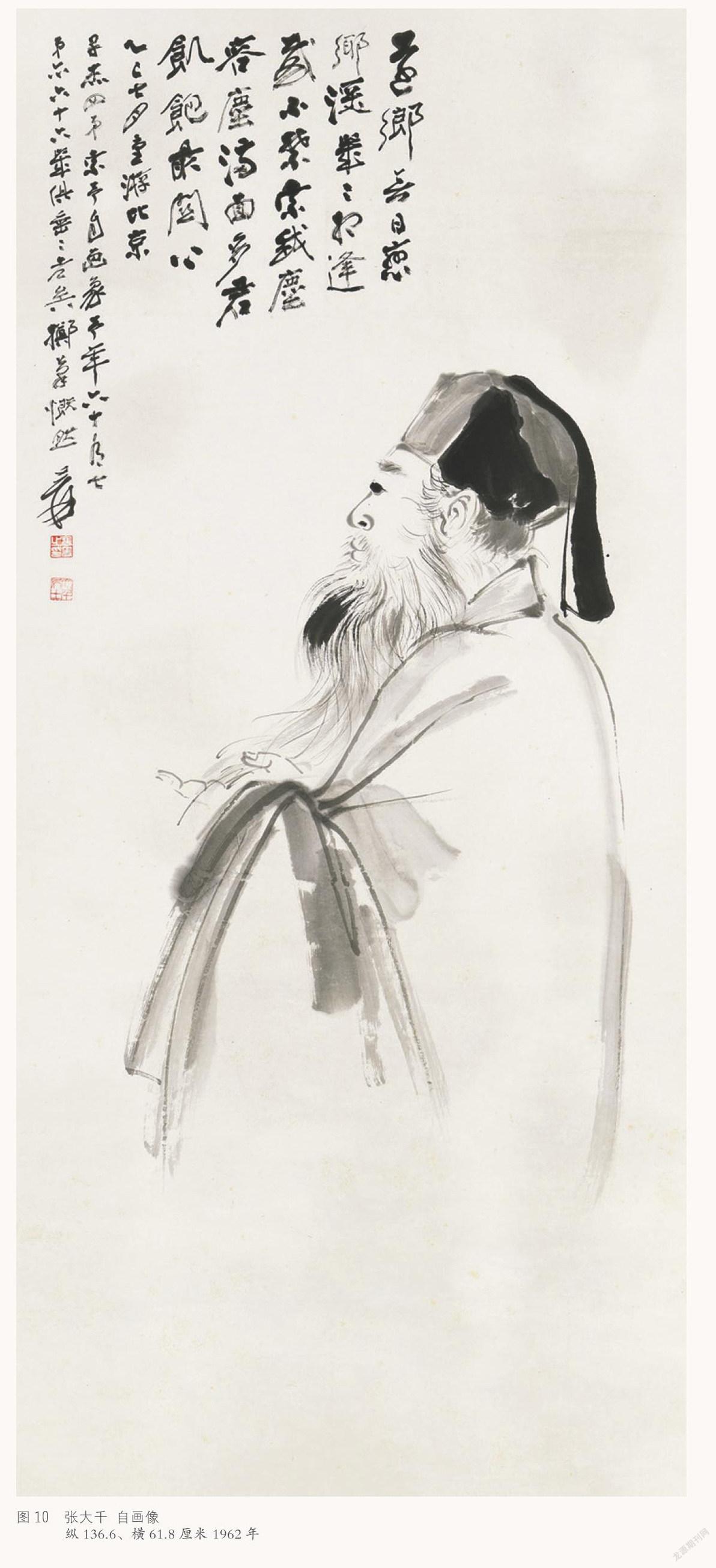

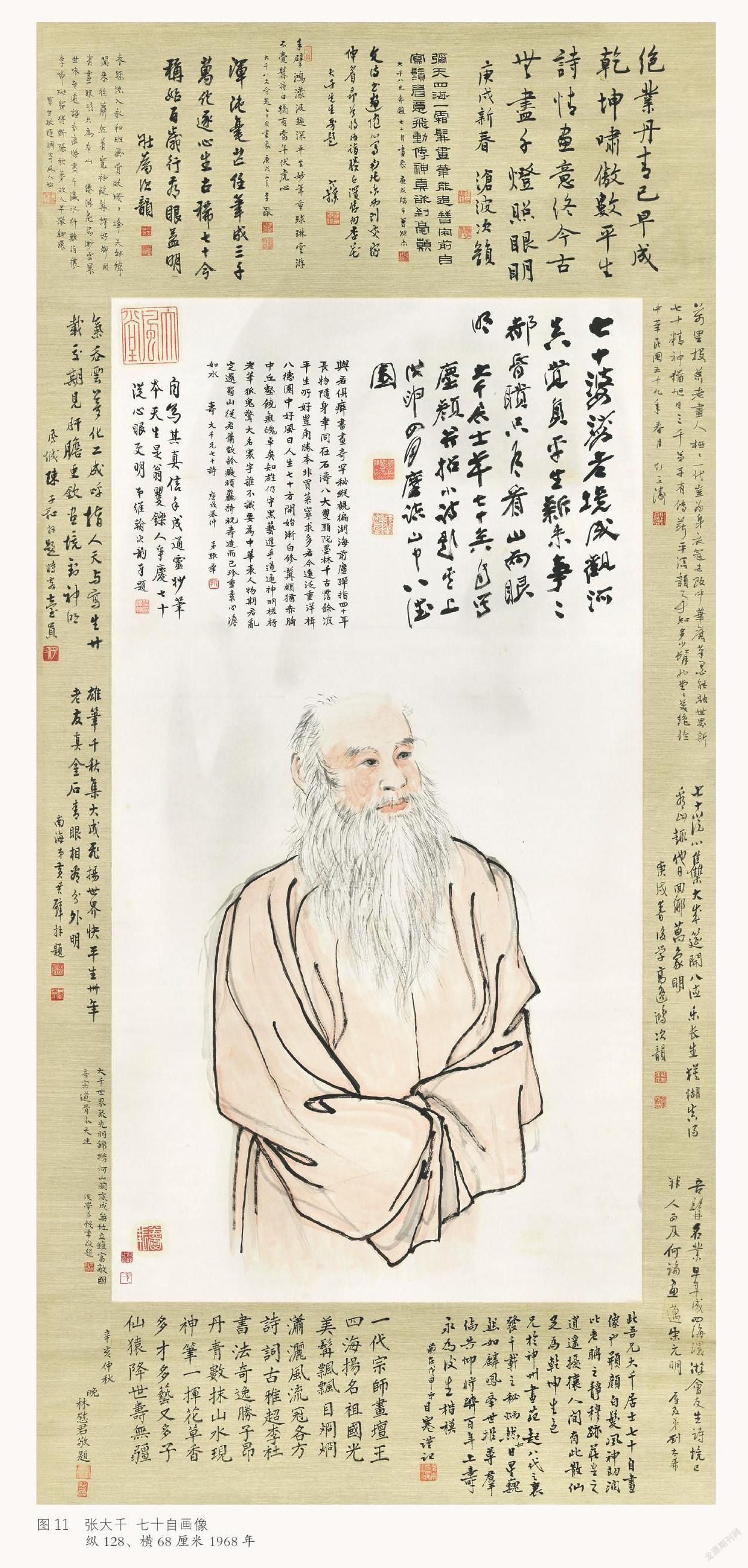

张大千人物画中最富趣味者当属自画像。其早年所作侧面像,有题款云“戏造此象,以博北山老兄一笑”、“自写小像,持赠爱荣老兄纪念”等,清楚地说明其画为持赠好友而作。因此,张大千的很多自画像都带有强烈的社交之用,他会有意安排自己的姿态,采取照相角度或观者模式,以最好的角度入画。从某种程度上来说,这类自画像对其自我推广、保持知名度有一定的作用。史博馆藏有张大千的几件自画像,其中《以写我忧》册页中的一开是他患眼疾后所作。从画作风格来看,他虽可能因眼睛不适而较难细致描写,但随意几笔而就,更有几分潇洒意气。另一件侧半立身的《自画像》中(图10),张大千头戴东坡巾,似有自比东坡之意。 作品中先面后线、先粗后细的运笔,让侧身结构更加新颖与突出。画中有题:“还乡无日恋乡深,岁岁相逢感不禁。索我尘容尘满面,多君饥饱最关心。乙已七月重游比京,子杰四弟索予自画像,予年六十有七,弟亦六十六岁,俱垂垂老矣,掷笔慨然。”由此可见张大千对韶光易逝、体力已不如往昔的感慨。史博馆藏另一件张大千《七十自画像》(图11),是其为自己70岁寿辰所作。画中人物呈略侧的姿态,保持其一贯的长袍装扮与胡须茂密的特征,显得气定神闲,洒脱自然。画上题自作诗云:“七十婆娑老境成,观河真觉负平生。新来事事都昏聩,只有看山两眼明。”由此可见,张大千晚年虽饱受眼疾之苦,但对自己的画艺仍充满自信,表现出足够的泰然。A6FA74C9-A43E-4212-BFCC-DBB93C24B8CA

张大千的另一类人物画作品为临摹敦煌壁画人物造像的作品,这些作品是他吸收古代绘画精华之后的再创作,同样值得重视与研究。史博馆所藏《临敦煌观音大士像》是张大千弟子孙家勤捐赠的七件张大千文物之一。该画绘于半透明的纸上,是他临摹敦煌艺术的重要纪录,具有一定的艺术及文献价值。

四、花鸟写意

张大千作画的题材广泛,前人未曾采撷的畫题都能在其笔下熠熠生辉,其花鸟画作更有独到精彩之处。这种独特源于他积累的创作资源、细笔精工的本事,以及遍访名山大川的见识,由此而成的花鸟画虽多尺幅较小,却有游刃有余的笔势,饱含真诚且细腻的情感。笔下的花卉,枝干柔中蕴刚,用墨华滋多变,敷色清嫩鲜活,意境闲逸。史博馆所藏《牡丹花》(图12)一作,以盛开的白色牡丹花及含苞待放的牡丹,上下前后相互呼应,枝叶间以细黑墨勾勒而成,笔墨酣畅洒脱。另一作《石上小鸟》(图13),画中大片空白,显出画面中小鸟的孤独。此一清寂之法出自八大山人《安晚帖》,然而张大千稍动其营造的姿态,转而加强鸟与石之间微妙的动态平衡,加以淋漓的笔墨而意趣横生。又一作《写意白菜》(图14),以墨、青、绿三色写大白菜,加以朱红写右下角的小莱菔,用一浓三淡的轻松笔触表现果蔬的新鲜爽脆,在有限的色彩底下衬显出白菜不平凡的美感。

《深山古柏》(图15)一作为张大千旅居巴西八德园时所绘,原画题名为“庐山图”,后依画作主题,更名为“深山古柏”。此画尺幅巨大(纵约1、横约2米),结构严谨,气势伟岸,将古木的苍劲肃穆描绘得极为生动传神。另一作《老梅》(图16)构图奇逸古崛,树干先向右上盘曲,继而拐弯回画面中央,姿态非凡,复以重彩泼成叶色,细枝穿插其中,最后以落款、钤印点其精神,使全画显出整体协调的一致性。

张大千钟爱荷花,史博馆中亦藏有其不少画荷之作,无论工笔、写意,皆表现了荷花的不同姿态,且他有画巨幅荷花的能力,故作品中精、气、力充沛,气势淋漓纵横,是为一大特色。《大墨荷通屏》(图17)是张大千赴敦煌临摹壁画近三年而深受影响的结果。面对古人壮硕宏伟的画作,观察其中严谨细腻的表现方式,学习多层次敷染布局的描绘技法之后,他以向古人看齐的雄心,完成了这件四屏墨荷。此作画面墨色逐次敷染,浓重而不滞。构图之疏密开合,层层紧扣,宏伟中兼有秀丽之情趣。既深刻地描绘出荷花生长的自然情态,有凉风拂动、浓荫逭暑之韵致,又赋予恢宏气度,撼人胸襟。

馆藏中另一件重要的荷花画作《水殿暗香》(图18)则是张大千1962年旅居巴西时所作。此作以长卷方式完成,画中荷花枝叶生机蓬勃、姿态各俱,无论从何处展读,均能看到其淋漓尽致的墨色变化。画荷用笔自若,仿若一股弹力在荷茎、荷叶之间上下跳动,使之张力外溢。横向排布的画面,以花叶的俯仰、起升连续延伸,紧凑疏放,极富韵律,正如风卷云舒,高潮迭起。

结语

张大千之画,有传统的精华,有现代的精神,有物理的观察,有精神的想象,具有传统与现代急速碰撞的时代意义。

史博馆成立之初,便关注现当代书画发展,不遗余力地研究、推广馆藏的各类名家名作,尤其与张大千关系密切。历年来不断举办的诸多展览与研讨会活动,令其艺术表现广受世人重视。除对典藏作品进行维护及整饬裱装外,史博馆也经常活化利用各类藏品,后续仍有藏品的相关研究,并会推出特展,以期让张大千古典又不乏现代元素与风味的书画作品为更多人所认识与喜爱。

(蔡耀庆台北历史博物馆)

注释:

①张大千《大风堂中龙门阵》,上海书画出版社,2005,第7~8页。

②张大千《大风堂中龙门阵》,上海书画出版社,2005,第41页。

③张大千《大风堂中龙门阵》,上海书画出版社,2005,第47页。

(责任编辑:秦佳)A6FA74C9-A43E-4212-BFCC-DBB93C24B8CA