高山仰止

杨勇

从《论语》中“知者乐水,仁者乐山”开始,中国人对山水寄予了丰富的情感。山水之乐,是平淡天真的雅逸情致;山水之乐,是人们心灵中桃花源的向往;山水之乐,是“天人合一”的冷静直观。古人以诗言志,却在画中流露真性情,所以山水画成为中国传统文化思想精髓的重要艺术载体。中国山水画自五代宋初成熟完善以来,也逐步成为中国画的最主要宗脉。立轴山水画不同于手卷山水画逐段展开的欣赏方式,观者面对立轴画面会豁然开阔,在纵观全景之下,随着视线“穿游”于各色景致之间,“不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳,山光水色,滉漾夺目”,身临其境般地在山水画的世界中感受生命的和谐畅达。

中国山水画第一个高峰时代出现在五代、宋初,五代荆浩开创了水墨山水画的新风格,宋初北方山水画家关仝、李成、范宽的山水画被称为“智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程。”现在传世的三家画作,其真伪及时代历来多有争议。直至叶茂台辽墓出土了同一时代的立轴山水画《深山会棋图》,才有力地佐证了画史上关于这一时期山水画的风格面貌,其画中士人琴棋诗酒、隐逸深山的主题也成为历代山水画最为重要的主题。

自上个世纪50年代起,在辽宁省法库县(今属沈阳)叶茂台乡陆续发现辽代萧氏家族墓葬20余处。《深山会棋图》(图1)是1974年出土于保存较为完好的叶茂台第七号辽墓,画轴纵106.5、横54厘米,绢本设色画。“清理承受石棺的木阁时,首先在东侧山压槽枋下发现设色《深山会棋图》(原画轴无题名,根据作品内容所加),原画由于年久脱裱,画心、绫裱、画轴已经坠落在棺房的木板上面,畫的天杆和天头绫裱部分仍然悬挂在先前的铁钉上。由于发现了第一幅画,随着有意识地探索木棺房别的几个角落,又在西侧与山水画对称的压槽枋下的木板上发现了另一幅《竹雀双兔图》(原画轴无题名,根据作品内容所加)立轴,也已经脱裱,天杆和天头绫裱不在原来悬挂之西侧山压槽枋下,但从发现的位置,可以确定它们在入葬时两轴是东西对面悬挂着的。”(杨仁恺《叶茂台第七号辽墓出土古画考》,上海人民美术出版社,1984)《深山会棋图》是目前发现的最为可靠的早期立轴山水画作品,其山水画面貌接近于五代北宋初期以荆浩、关仝为代表的中原山水画风格,唯其笔墨尚显朴拙。此图作为研究当时中原地区与北方地区在绘画艺术上的交流提供了实物例证,为研究传世辽代及五代、北宋初的山水画提供了可靠的鉴定标尺。

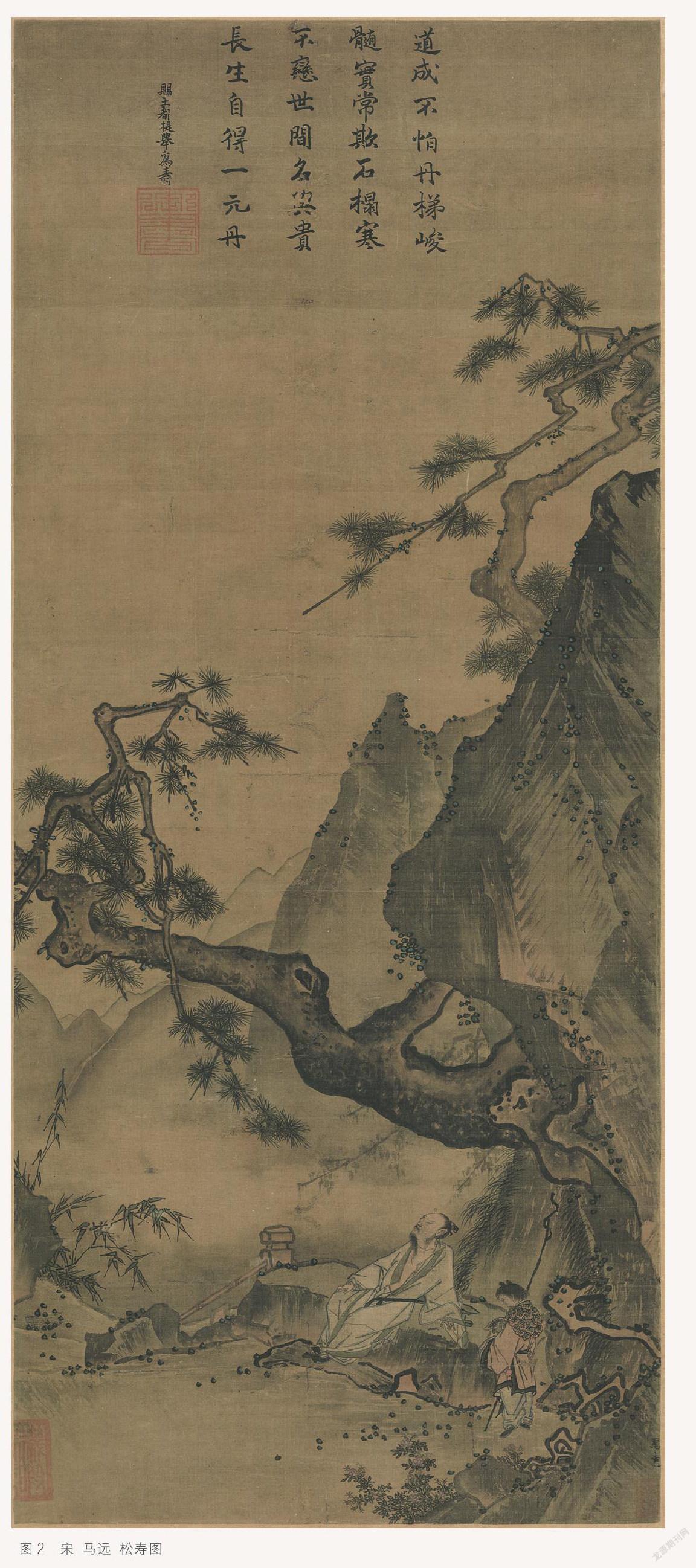

宋马远《松寿图》(图2)

纵122.8、横52.5厘米,绢本设色。马远(生卒年未详),主要画迹多在南宋光宗、宁宗时期,字遥父,号钦山,河中(今山西永济)人,生于钱塘(今浙江杭州)。其曾祖、祖父、伯、兄及本人均为画院待诏,从北宋一直延续到南宋。画承家学,兼学李唐,创水墨苍劲一派,章法多用边角形式,有“马一角”之称,形成了南宋后期极具代表性的山水画风。

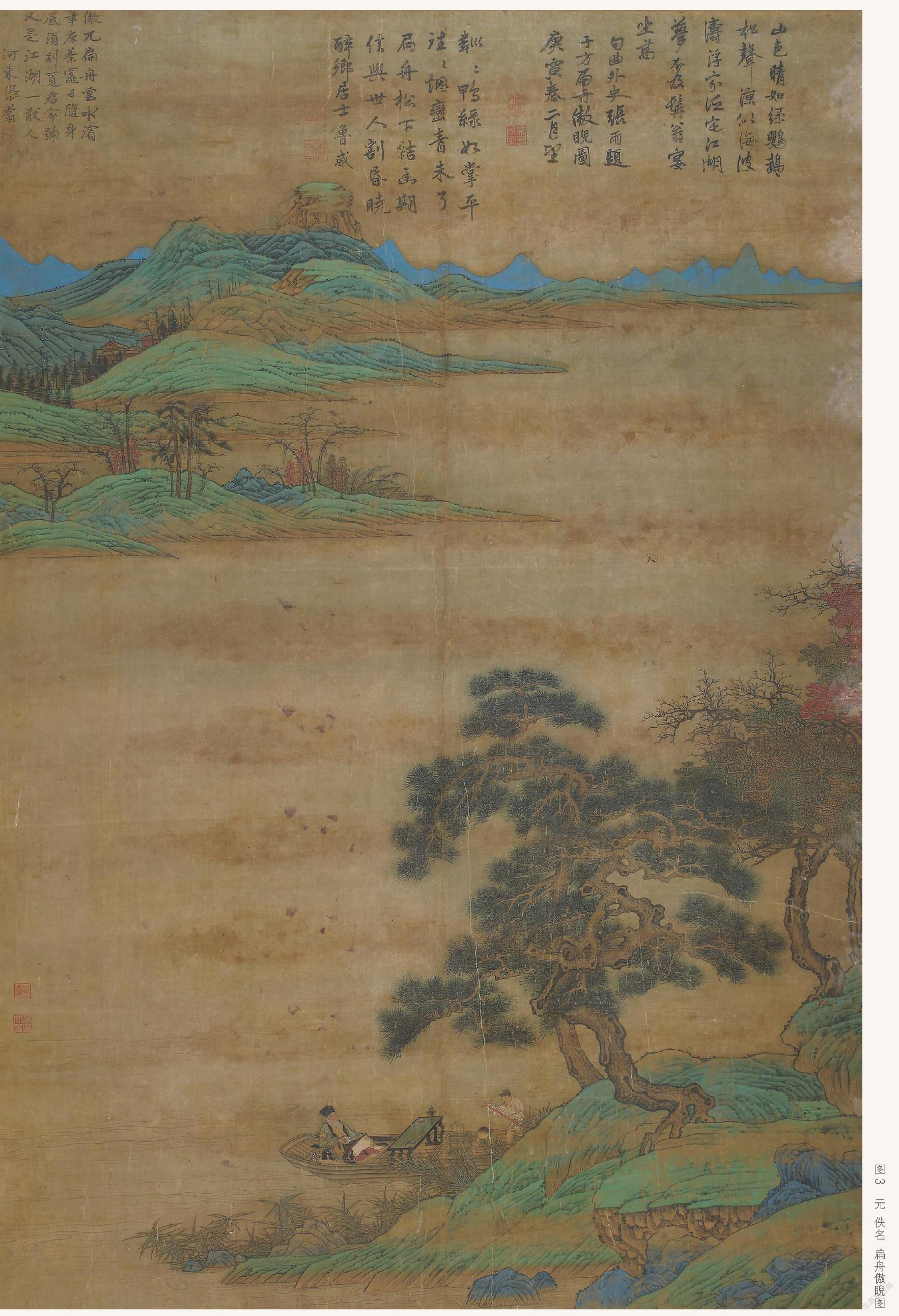

《松寿图》中绘长松山岩下一长须儒士坐于石台,一手触石一手抚膝,仰首远眺。身旁一双髻童子怀抱长杖,低首抚弄手中灵芝。峭岩曲松,丛竹野花,远山流泉,营造出幽静请宁之境。画中的长松、灵芝与宋宁宗御题诗都表达了祝寿之意,诗画相得益彰。马远的画作在章法经营上善于留白,造景布置偏向集中于一边一角,虚中有实,把北宋重峦叠嶂式的繁复章法变为局部突出的精致刻画。《松寿图》中近一半的画面留白营造出天朗气清、幽寂深远的氛围,体现出马远绘画以少胜多,空灵深远的境界格局。曲松枝干的线条凝实厚重,简洁洗练。山石以毛笔的侧锋平扫,表现出山石陡峭平滑的坚硬质感,有如刀削斧劈一般,是马远最具特色“斧劈皴”。《松寿图》极具章法的边角构图及雄劲简洁的笔墨使得画面充满张力,表现出画家旷淡宁谧的心怀。画中上方有宋宁宗赵扩诗题:“道成不怕丹梯峻,髓实常欺石榻寒。不恋世间名与贵,长生自得一元丹。赐王都提举为寿。”并钤印“御书”朱文玺印。从这一角度说来,《松寿图》也是一件宋代君臣诗画的合璧之作。元佚名《扁舟傲睨图》(图3)画作纵166、横111.9厘米,绢本设色。《扁舟傲睨图》为一水两岸式章法,远处青山连绵,近处坡岸苍松,岸边一叶扁舟,宁静清幽。舟中老者头戴方巾,汉儒服饰,坐于鹿皮荐之上,背倚曲几,数件卷轴以书帙相裹置于肘后,身边置一琴,栅足案上一函书,一炉香,一托盏,一花觚。莲花托座风炉边童子蹲身烹茶。一左衽衣着舟子操楫。这件《扁舟傲睨图》画中的主要人物即船中儒者陆文圭(1256~1340),字子方,号墙东,江阴(今属江苏)人。陆子方博通经史百家,兼及天文、地理、律历、医药、算术之学,东南学者皆宗师之,蒙元朝廷数遣使聘之,均以老疾推脱拒绝。陆子方号墙东,“墙东”并非是居住墙东之意。西汉末年,王莽篡权的乱世,北海人王君公当牛会(买卖牛的中间人)以自隐,当时人们称他为“避世墙东王君公”,后来以“墙东避世”作为隐居于市井的典故。陆文圭以墙东为号,正是取其避世隐居之意。

画上有元代张雨诗题:“山色晴如绿鹦鹉,松声凉似海波涛。浮家泛宅江湖梦,不及髯翁宴坐高。句曲外史张雨题子方扁舟傲睨图,庚寅春二月。”并钤印“句曲外史”朱文方印及“崇国世家”白文方印。又有元代鲁威诗题:“粼粼鸭绿如掌平,座座烟峦青未了。扁舟松下结幽期,信与世人割昏晓。醉乡居士鲁威。”钤印“东泉”朱文方印、“和林鲁威氏”朱文方印。及元代张翥诗题:“傲兀扁舟云水滨,笔床茶灶日随身,底须别觅君家号,又是江湖一散人。河东张翥。”画作中张雨诗题于庚寅年(至正十年,1350),也是张雨生命中的最后时光。此时的元朝统治已经开始面临南方地区激烈武装反抗,次年便逐步扩散,并最终由重回正统的大明帝国所取代。这时期广泛的文化活动已经大大缩减,汉族文人的活动也以意趣相投的小范围往来交流为主。张雨(1283~1350)与张翥(1287~1368)二人亦是同时代的著名文人,他们志趣相投,诗画唱和间将这种文人风度的气派与隐逸乡野的心声表露无遗,《扁舟傲睨图》也正是这一时期江南文人的状貌写真。

明戴进《溪堂诗意图》(图4)画作纵194、横104厘米,绢本设色。戴进(1388~1462),字文进,号静庵,又号玉泉山人,钱塘(今浙江杭州)人。戴进经历坎坷,画风几经变化,年轻时受画工父亲戴景祥影响,善绘肖像、佛像,同时又受所处杭州的南宋“院体”影响,水墨山水画风劲健。中年时入京为宫廷待诏,因同行嫉妒谗言而流寓京城。晚年离京返乡,卖画课徒,从南宋“院体”演化而成雄劲简逸的山水画风,影响诸多追随者,是明代“浙派”绘画的开创者。

《溪堂诗意图》绘林泉山水间一朱衣儒士隐逸于草庐之中,琴书为伴,与远山间隐现的殿宇庙堂为重山所隔。戴进54岁时由京城返乡,对北宋山水画有更大程度的认识,尤其是郭熙的画风对其影响最大,《溪堂诗意图》中就有所体现。画面不同于南宋山水的边角章法,而是左虚右实,将无尽画意延于画外。画中耸立的山石呈现出交叠向上的布局方式,更注重山顶矾头的表现。但在山峦的皴笔上较为奔放率意,笔锋爽利熟练,灵动活跃,极具速度感和韵律感,这种相对迅疾的勾皴用笔与水分饱满的墨法渲染成为戴进这件画作的重要特点。依据戴进早年的习画经历,人物画亦是其所擅长,《溪堂诗意图》中所绘的点景人物就极具特色。画中一朱衣儒士坐于草庐之中,一肘依案,一手持书,凝神细读。一童子侍立于侧,一童子捧琴自溪桥而归。人物形体动作刻画谨严,生动传神。在这件画作中,虽然画面上没有复杂的叙事情节,但仍是通过这样的点景人物表现出隐逸林泉、

远离庙堂的主题。

明沈贞《竹炉山房图》(图5)

画作纵115.5、横35厘米,纸本设色。沈贞(1400~1482后),字贞吉,号南斋,又号陶然道人,长洲(今苏州)人,名画家沈周的伯父。沈贞工诗文,善绘事,山水师出董源,得元诸家尤多,与其弟沈恒吉诗词皆享时名,时谓“埙篪相映”。徐沁《明画录》中记其“每赋一诗,营一幛,必累月阅岁乃出,不可以钱帛购取,故尤以少见重。”

《竹炉山房图》为沈贞在成化七年(辛卯,1471)初夏所绘,时年72岁。图中描绘了山岩之下,丛密苍翠的竹林环绕着一间雅舍,一僧一儒二人晤对于桌前,室外一小僧摇扇烹茶,旁边则是山中流出的汨汩溪泉。画面所绘的正是相聚于竹炉山房的僧人普照与沈贞二人,虽然逸笔简括,却也将二人相谈甚欢的情境表现得极为传神。此图为沈贞晚年所作,其画风与同时代的杜琼、刘珏诸家接近,时代风格极为显著,是元代山水画风与吴门山水画风的承前启后之作,亦可从中了解到沈周画风的渊源脉络。

竹炉山房位于无锡的惠山寺,“天下第二泉”惠山泉旁。明初惠山寺住持普真重修惠山寺,在惠山寺西北建“听松庵”,遍植松林并辟有茶园。洪武二十八年(1395),普真和尚请湖州竹工编制了一具精巧的竹茶炉,此炉上圆下方,高不盈尺,炉内填泥,炉心装铜栅,炉外壁即为精致竹编。普真用此炉以山上的松枝烹煮“天下第二泉”泉水泡茶招待文人雅士。普真还邀请著名画家王绂创作了一幅《竹炉煮茶图》,遍请当时名流题诗,装成《竹炉图咏》一卷,竹炉和图卷都曾藏于此处,所以又称为竹炉山房。竹炉山房之后几经修建,现存建筑是清代光绪年间重建的。门厅和廊下立有五通乾隆诗碑,是乾隆帝历次来二泉游赏景色和品饮二泉水烹茶后的诗文。此件《竹炉山房图》中就有乾隆的御笔诗题:“阶下回回淙惠泉,竹炉小叩赵州禅。个中我亦曾清憩,为缅流风三百年。庚辰(1760)仲秋御笔。”当年乾隆南巡至无锡惠山,在竹炉山房烹茶,为竹炉山房雅事所感,特命人仿制竹炉,为了还原惠山风雅清净的环境,乾隆在北京的玉泉山静明园仿造“竹炉山房”,又在香山静宜园建“竹炉精舍”为御用的茶舍。可见乾隆皇帝对竹炉山房之风雅念念不忘。

明钱毅《竹亭对弈图》(图6)

画作纵62.1、横32.3厘米,纸本设色。《竹亭对弈图》中有作者钱穀题款:“小诗拙画问讯凤洲先生。经时不见王青州,养痾高卧林堂幽。竹寒松翠波渺渺,

四檐天籁声飕飗。围棋招客赌胜负,劝酬交错挥金瓯。有时弄笔染缃素,句新调古人争收。城居六月如坐甑,思欲对面销烦忧。美人迢递不可即,东江目断沧波流。丙寅(1566)中秋四日,钱穀。”钱穀(1509~1578?),字叔宝,号罄室、句吴逸民、三吴漫士等,吴县(今江苏苏州)人。钱穀少孤贫失学,后拜入文徵明门下学习诗文书画,是文徵明的入室弟子之一。钱穀爱书成癖,嗜读不倦,日取文氏架上藏书读之,平时闻有异书,病而强起,借抄不计日夜,手抄古籍近万卷。钱穀精于画山水,兼能人物、兰竹,得传文氏画风。

《竹亭对弈图》绘茅亭筑于茂竹叢蕉与溪水潺流之间, 亭内一士人侧坐于榻上与另一人围桌对弈,二童仆持扇、携卷侍立在旁。茅亭后的芭蕉大叶壮阔开张,与由远及近的茂密丛竹交相掩映。远处桥上一童子双手捧匣而来。画面近处画两株古松蓊郁葱茏。松下一株萱花幽然开放,与亭中士人的闲雅情致辉映相衬。整幅画作笔法细致秀美,灵动清雅。清代方薰《山静居画论》中评说“钱叔宝画法古淡,笔无点尘。襟抱悠然,画外自见,仆谓罄室于画,真穷而后工者。”画面中松、蕉、竹间墨色变化丰富,远近层次明晰,与近岸的溪水台栏形成繁密与简疏的对比,可见作者于章法布局颇多机智。画中人物形象与浅绛施染树石及坡岸水纹的画法,深得其师文氏风范。从画上作者的自题可知此画作于“丙寅中秋四日”即明代嘉靖四十五年(1566)中秋四日,钱榖时年59岁。画作是为凤洲先生所绘的士人消夏题材之作。凤洲即王世贞(1526~1590),钱穀年长王世贞十余岁,但交游密切,据明代姜绍书《无声史诗》载,“时王弇州先生称画苑董狐,於叔宝犹相契重,每得其画, 必加题品。”可知二人实为文坛画苑知交,来往频繁,此件《竹亭对弈图》正是二人交游之作。

清石涛《孤舟临瀑图》(图7)

画作纵172、横50厘米,绫本水墨。石涛(1642~1707),俗姓朱,明靖江王后裔,谱名若极,广西桂林人。 明朝灭亡后,出家为僧,法名原济,字石涛,号苦瓜和尚、大涤子、清湘老人等。石涛工于诗文、书法,擅绘山水、花草及人物。其足迹遍布湖广、苏浙皖等地,饱览名山大川,广交各方朋友,以禅宗悟画理,以自然养画境,于当时画坛盛行的摹古风气之外,独开生面,令人耳目一新,并著有《苦瓜和尚画语录》,提出自己的绘画理论,对后来的扬州画派和近现代中国画的影响巨大。

此幅《孤舟临瀑图》绘远山溪流飞泉倾泻,草木葱茏,高山虚隐于画面之外,更显水气蒸腾之境。近处岩崖交错,流瀑夹于其间。一人坐于船头,似聆听瀑水激荡又似思绪水天之外。画面中流水飞瀑的动感声响与船头之人的安然静逸相互映衬中和谐圆融,意味深远。画作以绫绘制,更易显现湿笔在绘画笔墨中的特色,将石涛“拖泥带水”皴法表现得淋漓尽致。落款“清湘石涛济山僧长干一枝下。”石涛于康熙十九年(庚申,1680)闰八月住进金陵(今南京)长干寺一枝阁。长干寺又称建初寺、报恩寺,位于今南京城南古长干里,即今雨花路东侧大报恩寺旧址。至康熙二十六年(丁卯,1687)石涛离开金陵,北上燕京。在这近八年时间里,石涛以金陵为中心,进行了大量书画创作和交游活动,并有短暂的宣城之行,此图就是在此期间绘制,即石涛40岁左右所作。

清王原祁《山中早春图》(图8)

画作纵100.1、横44.7厘米,纸本设色。王原祁(1642~1715),字茂京,号麓台、石师道人,室名扫花庵、期仙斋等,江苏太仓人。王原祁绘画承继家学,自幼得到祖父王时敏的悉心教导,一生倾注于笔毫墨迹间的造化经营之中,有“笔端金刚杵”之评价。

此件《山中早春图》是王原祁于康熙四十四年(乙酉,1705)所绘,时年64岁。画面由近及远山势连绵,丘壑重岩开合起伏,屋舍杂树错落其间,云水萦绕巧妙布白,以繁简有序的笔墨表现了早春时节山中的景致气象。此作的整体笔墨正是脱法于王原祁一生衷情追摹的黄公望画风。王原祁“庚辰年(康熙三十九年,1700)之秋奉命内廷供奉笔墨”,至此时已整五年。他也正是此年(1705)奉命担任《佩文斋书画谱》总编纂官,每日职责内的绘事及其他事物应接不暇,没有时间绘制应酬的画作。这张作品是王原祁奉命出行时,在山中住宿处感于一路所见的早春景色而酝酿所出,当时并未完成,随后陆续点染,题跋此画时已至初秋,历时半年才完成此作。

王原祁山水画的笔墨淳朴生拙,有返璞归真之感。其《雨窗漫笔》中记“须于下笔时在着意不着意间,则觚棱转折,自不为笔使。”王原祁用笔线条朴拙,战掣错落,初看似信手涂抹,细读则可体味其起笔行笔收笔都意蕴不尽,笔笔之间呼应有致,天机流转。王原祁画中用色亦同笔墨之意,强调色与墨为一体,墨也是色,共生互补。其《雨窗漫笔》中记“设色即用笔用墨,意所以补笔墨之不足,显笔墨之妙处。”王原祁的山水画面中,将墨与色混合交错,和谐统一地融为一体,既能“墨中有色,色中有墨”也能“色不碍墨,墨不碍色”,无论墨还是色都是笔端的山水气象。王原祁的山水画在章法布局上也独有主张,将“经营位置”以“龙脉”之说进行深度阐述和实践创作。“龙脉”之说高度概括了画面中整体与局部的关系、局部之间的关系,这种关系即是秩序,在这种秩序下所产生的“气势”也就是“龙脉”。从“经营位置”的角度甚至可以理解为王原祁将画中山石云水的来龙去脉视为山水画的“龙脉”。此件《山中早春图》即有所体现,画中近处的坡岸矮石平滑舒缓,从左侧延续而上,且山势逐渐陡峭高耸,前后的山峰重岩亦有体量与层次的变化,又有表现云雾与流水的布白与山岩虚实交错,并随势贯穿于侧。画面中皴笔繁复的山石杂树与布白空寥的云雾流水形成对比,这种对比是主与次、起与伏、分与合、向与背、繁与简、密与疏、正与斜、实与虚、隐与现、断与续等等方面的对比。这种对比其实就是整体与局部的关系、局部之间的关系,这些关系形成的秩序在一定程度上就是王原祁所说的“龙脉”。可见画中的一石一树、一屋一桥、一云一水都是画家的悉心经营。

清王晕《仿古四季山水图屏》(图9)

4幅,每幅纵81、横51厘米,绢本设色。王翚(1632~1717),字石谷,号耕烟散人、乌目山人、清晖老人等,江苏常熟人,是清代初期画坛著名的“四王”之一。王翚祖上五代均善绘画,自幼受家传,而后得到王鉴、王时敏的教导提携,画艺精进,王翚山水画师法前人亦师法造化。王罩六十岁时以布衣征召供奉内廷,主持绘制康熙《南巡图》,被赐“山水清晖”,为清初“虞山派”领袖。

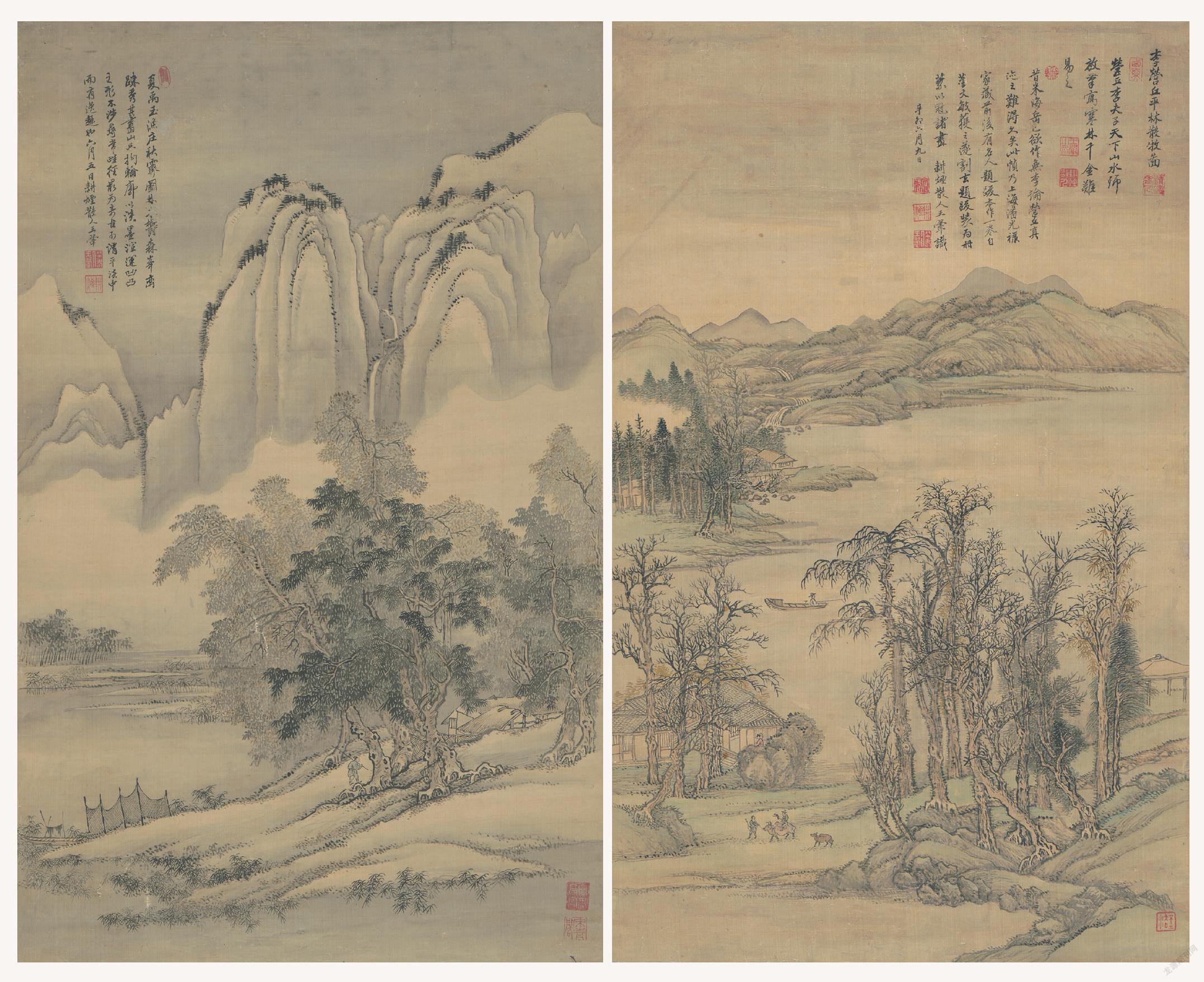

此图屏落款“辛卯”,为清康熙五十年即公元1711年,王翚时年80岁。《春景图》王翚自题“临惠崇笔”。惠崇是北宋僧人,以诗著名,亦能画,“尤工小景,善为寒汀远渚潇洒虚旷之象,人所难道也。”苏东坡的“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”即是为惠崇画的题诗。流传至今的惠崇画作都不能完全确证为真迹,辽博所藏的《沙汀烟树图》与惠崇画风关系密切,且时代相当,可资参考。王翚此幅《春景图》在题材章法上应是参考了惠崇相关的画作,图绘汀渚杂树,庐舍渔舟,远山氤氲,树枝泛绿,杏花粉红,一派江南春色。《夏景图》王翚自题“写巨然夏山笔法以当消夏。”巨然是五代时期的著名山水画家,与董源并称“董巨”,其山水画以披麻皴见长,笔墨秀润,专画江南山水,得野逸清静之趣,甚得文人推崇。王翚平生临仿巨然画作极多,对巨然的笔墨技法谙熟于心。此幅虽题以巨然夏山笔法所绘,实則王翚晚年时画作更加得心应手,已然不拘泥于各家成法,更多显是出自家的笔墨特色。《秋景图》中王翚参考了夏圭的画风。夏圭,字禹玉,南宋宁宗时期画院画家,与马远并称“马夏”,其画风坚实峭削,笔法爽劲简括,以斧劈皴见长。王翚此幅中山峰的画法以勾和染为主,几乎未加皴笔,与其画中题“其(夏圭)画山只勾轮廓,以淡墨渲运凹凸之形”相互印证。其实就传世的夏圭画作来看,夏圭这种勾勒山势轮廓以淡墨渲染的画法主要应用于远山,中景和近处的山石在此基础上还是更多以斧劈皴表现的。王罩取其法用于此幅中的山峰画法却也和近处笔法细致繁复的杂树坡岸产生了对比,这种简与繁、虚与实的和谐组合使画面的空间感更加凸显。《冬景图》是王翚依据董其昌从潘光禄家获得的一件李成画作所绘制的。李成,字咸熙,号营丘,五代宋初时山水画名家,与关仝、范宽被称为“三家鼎峙,百代标程”。李成善画郊野平远旷阔之景,喜画寒林,气象萧疏。宋代米芾欲作“无李论”,可见当时已经绝少有李成真迹流传了。王翚这件《冬景图》画风其实并不是典型的李成风格,画中只有树的部分画法脱胎于李成“蟹爪枝”的画树方法,唯有意境上或可和李成画意相近,更多体现出来的还是王翚自家的笔墨面貌。

清方士庶《山苍寓隐图》(图10)

画作纵62.4、横38.1厘米,纸本设色画。方士庶(1692~1751),字循远,号环山,又号小师道人,新安(今安徽歙县)籍,迁居维扬(今江苏扬州)。方士庶盐商家庭出身,其弟方士庹也是活跃在扬州的著名诗人。方士庶山水画受学于常熟画家黄鼎,笔墨敏捷灵秀,气势跌宕飞动,有出蓝之目,时称妙品,其绘画谓之为王原祁后山水第一,与“扬州八怪”并驱于当时扬州画坛,著有《环山诗钞》《天慵庵笔记》。

此件《山苍寓隐图》为方士庶乾隆五年(1740)夏四月所绘,时年49岁。画作中以灵动松润的笔墨描绘了隐寓于雾霭山岭中的草屋茅舍,坡石长松、流水小桥营造出一派宁静景象。方士庶在《天慵庵笔记》中记“山川川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无间。故古人笔墨具此,山苍树秀,水活石润,于天地之外别构一种灵奇。”山水画以笔墨表现心灵感受,寓情于境,是境与心的笔墨转化。方士庶所处的雍正、乾隆时期,山水画基本被“四王”中和雅正的画风笼罩。此件《山苍寓隐图》中的笔墨则更具品质,山岭及坡石的皴笔有王蒙牛毛皴与解索皴的节奏与韵律感,含而不露,笔力蕴含其中。杂树的勾点则更具笔墨组合变化,表现方式也更加丰富。方士庶是将自然间山川草木的景致与内心的情境交融,通过笔墨转化而成这样独具韵味的山水画范式。

清沈宗骞《名山读书图》(图11)

纵118、横51厘米,纸本水墨。沈宗骞(1717~1795后),字熙远,号芥舟,号研湾老圃等,清代书画家、理论家,浙江乌程(今湖州)人。书法宗二王,山水画秀润华滋,兼擅写真人物画,名重一时。沈宗骞在书画实践同时潜心绘画理论研究数十年,乾隆四十六年(1781)编著完成《芥舟学画编》,是清代极其重要的一部绘画理论著作。

此件《名山读书图》为沈宗骞乾隆三十五年(1770)所绘,时年54岁。画中山峦隽秀,长松茂林,小桥幽径,雅阁中一文士于桌案书帙前静观山溪淙淙,另有童子捧书侍立,营造出清幽旷达之境。全画笔墨灵动轻松,皴法娴熟自然,以温润华滋的水墨表现了不同层次的林树山石。人物刻画也极尽传神,引人注目。上款种梅山人所指或为任昌运。任昌运(1733~卒年未详),字英倍,号香杜,别号种梅山人,浙江海盐人,乾隆四十二年(1777)举人,嘉庆间任余杭儒学教谕,著有《香杜草》《静读斋诗话》。从题跋落款语气上也可以看出赵金简提携后辈之意。沈宗骞在《芥舟学画编》中强调山水画的笔法和墨法是有机的一体,相辅相成,认为一幅好的山水画作不仅应章法天然和谐,还应笔法遒健、墨法华滋,此作正是其倡导笔墨的印证。

清戴熙《虚堂乐志图》(图12)

画作纵90.7、横38厘米,纸本设色。戴熙(1801~1860),字醇士,号松屏、鹿床居士等,浙江钱塘(今杭州)人。道光十一年(1831)进士,官至兵部侍郎,辞官后主持崇文书院,1860年太平军攻陷杭州时自尽。擅画山水,风格清润雅致,与画家汤贻汾齐名,著《习苦斋画絮》论述画理。戴熙年轻时居杭州,十余年间六次北上入京应试,32岁入翰林院,两次督学广东,乞休后又返杭州。戴熙对北京、杭州及粤地景色多有感受,他的画作既有平湖隐寓的清润雅致,也有山林华滋的奇峰胜景。戴熙早年受到其师屠倬(17811828)等人的影响,师法王翚,研习奚冈、李流芳画风,同时也能观摩“四王”的画作。中年后得窥宋元名迹,“孤心独诣,力追古人”。所以戴熙的绘画有传统笔墨的承继,也有师法造化的心手追摹。

此件《虚堂乐志图》中远山交错,云气浮动,一士人安坐于水岸林木间的书斋中,面向溪流静思,侧旁案几上置笔砚书帙,清洁雅致。书斋前后松竹杂木错落,与远山的草木葱茏浑然一体。画作中以松软绵润的皴笔渲染出温润华滋的物候气象。这种山石的皴笔应是更多得益于元人的笔法,但皴笔更为短促,加之对笔尖水分墨色的掌控,在皴笔之中融合了晕染之意,使之浑然一体,秀润浑厚。这件《虚堂乐志图》为戴熙在咸丰乙卯(1855)年秋九月所绘,时年55岁。 当时太平军已经席卷多省,占据南京,浙江也已经戒严。朝廷在江浙设协防局,戴熙担任要职,为训练乡兵、修整城壕、募集军费等殚精竭虑。在如此动荡时的局中,戴熙却能平心静气绘制这样一件隐寓林泉的画作,或许正是戴熙内心渴求祥和安宁的映照。

辽宁省博物馆于2022年1月7日至4月10日举办“江山如画辽宁省博物馆藏中国古代立轴山水画展”,继“卧游江山一辽宁省博物馆藏手卷山水画展”之后,再次择选出66件馆藏精品立轴山水畫聚集一展,以上所介绍的画作均为其中展品。

(责任编辑:田红玉)