密教发展期的忿怒相神灵图像学溯源

2.降三世明王

降三世明王的梵文为Trailokya-Vijaya-raja。梵语中Trailokya的原意为“三界”“三世”;Vijaya意为“降服、调服”,raja意为“王”。这三个独立的词汇连结起来的字面意思为“降服三界(三世)的明王”。

1)降三世明王名称的由来

密教经典中对于降三世明王的记载很多,笔者把比较重要的几处摘录如下:

①《大日经疏》卷十中曰:“所谓三世,世名贪嗔痴, 降此三毒,名降三世。又由如过去贪故,今受此贪报之身,复生贪业受未来报,三毒皆尔,名为降三世也。复次,三世者,为三界。以能降伏三世界主故,名降三世明王也。”又有“此明王以金刚萨埵为自性,萨埵之忿怒身也。”

②《理趣释》降三世品曰:“时金刚手大菩萨,欲重显明此义故,持降三世印,以莲华面微笑而怒,颦眉猛视,利牙出现,住降伏立相,说此金刚件迦罗心。”

③《金剛顶瑜伽降三世成就极深密门》曰:“归命圣主宰,普贤金刚手,为降伏一切,现吽迦啰身,摧三世有毒。”

④《仁王经仪轨》曰:“此金刚手即普贤菩萨也,依教令轮现成威怒降三世金刚。

按照《大日经疏》卷十的解释降三世明王中“三世”的概念包含了三层含义,首先,它象征佛教修行需要克服的“贪”“嗔”“痴”三毒;其次,它指代“过去”“现在”“未来”三世;再者,是它字面意思所表达的佛教众生所居住的三个世界“欲界”“色界”“无色界”。经书中声称降三世明王从毗卢遮那额头白毫中化现,在“三界”及“三世”中都化身为拥有无量眷属的大天主,以“大怖畏”的形象降服三世界主和芸芸众生,因此名为“降三世明王”。

上述典籍也毋庸置疑地证实了降三世明王是金刚手菩萨(普贤菩萨)的忿怒化现。P.Pa1博士在其著作《喜马拉雅美学探秘》中将降三世明王解读为文殊菩萨的化现显然是不准确的。估计老先生没有参考过我国唐代早期由诸多高僧翻译的《金刚经》《大日经》以及《理趣经》等密教经典文献。这同时说明我们在研究佛教艺术图像学时参研古代中文文献的重要性。

由于降三世明王能降伏众生三世之贪嗔痴,降伏过去、现在、未来三世之贪嗔痴,又降伏了三界之主,故名降三世,亦称月黡尊胜三世王。相传由于三界之主一大自在天刚强冥顽,与乌摩天妃不肯降伏,降三世明王现大忿怒身方使之降伏教化。

降三世明王是佛教发展到密教阶段所创立的至关重要的一位神祇。汉文佛教经典中关于他的最早记录出现在唐开元年间(约726)善无畏所译《苏悉地羯罗经》和唐不空所译《蕤四耶经》中。在这两部译为中文的密教早期经典中,降三世明王被称为“逊婆”或“孙婆”,这其实是梵文Sumbha的音译。《一切经音义》中注解“逊婆,此句梵语降三世金刚也。”从真言密教阶段以后便不再称“逊婆明王”而改为“降三世明王”,这与同期梵文典籍中从“Sumbha”到“Trailokya Vijaya raja”的记录历史转变是一致的。

早在公元四世纪时广泛流行的梵文印度教神话集《女神颂》中,逊婆就是其中的反面主角之一。他和他的兄弟尼逊婆(Nisumbha)都是阿修罗中的大魔王,印度教的战神因陀罗都无法战胜他们,因此诸神才祈请杜尔伽女神帮忙。杜尔伽是湿婆神伴侣帕尔瓦蒂的另一称谓,她借助诸位大神的协助一举击败了逊婆阿修罗及其随众,也由此奠定了她在印度教中善战女神的地位。

然而在佛教典籍中,战胜方与战败方发生了惊天的逆转——《降三世明王陀罗尼》以叙事体的方式描述了做为金刚手菩萨忿怒相化现的降三世明王以无上之力降服了湿婆自在天及其伴侣乌玛,令其皈依佛教,湿婆与其随众显然心有不甘,遂向大日如来哭诉质询。大日如来言道:“降三世为诸佛之主,诸佛之根基,亦为诸佛之意愿,汝可降。”开始,摩醯首罗(湿婆的另一称谓,多用在佛教中)与乌摩妃并未立即降服,他们还妄想率领各印度教天神做垂死挣扎,于是降三世明王显现终极忿怒相并念诵大日如来传授给他的咒语,将摩醯首罗及乌摩妃及一众天神慑服,迫使其仰俯于地。明王用左右脚分别踩踏摩醯首罗和乌摩妃,所有印度众神匍匐在地,呼天抢地表示心悦诚服的归顺。此时大日如来亲颂陀罗尼将摩醯首罗和乌摩妃送入三摩地,后来摩醯首罗被封为二十四天之色究竟天之主,并立誓永世供养三宝。因大自在天名号为“三世之主”,“降三世”明王因而得名。

这里,原来在印度教典籍中被湿婆的伴侣降服的阿修罗“逊婆”成为佛教的忿怒护法神,在大日如来的帮助下以降三世明王的身份强力逆袭,不仅将湿婆和其伴侣踩在脚下,更成功地将其连同所有部众收服成为佛教护法。这种角色互换的桥段在宗教史上都堪称经典。自此,以大自在天身份出现的湿婆连同他的部众开始出现在金刚界曼茶罗的外圈中,这也是我们在印度佛教遗迹中常常发现印度教神灵雕塑及其他类型图像元素的原因所在。可以设想,如果不是12世纪末伊斯兰教对那烂陀、超戒寺、欧丹达普利寺等密教中心的系统性破坏,以印度教三大主神为代表的印度神灵都会被吸纳入佛教的众神殿中,护佑佛法的同时又接受佛教信徒的膜拜。正所谓“亘古恩怨无始终,沧海桑田一念间。

2)降三世明王形象溯源

发展阶段新创的密教神祇或多或少都受到来自印度教的影响,降三世明王也不例外。他与湿婆神的一个变化身——“三连城破坏者”(Tripurantaka)有着千丝万缕的关联。

“三连城破坏者”的梵文名字直译为“终结三座城市者”, 这个名称源自一个古老的婆罗门教神话:曾经有一群得势的恶魔分别用“金”“银”“铁”建造了三座城池。恶魔以此为依托不断骚扰天众和凡间众生。后来湿婆神幻化成六臂形象斩杀了这群妖魔并用所持的“带火之箭”摧毁了这三座城池。由此湿婆神拥有了一个新的封号“三连城破坏者”。

印度国家博物馆收藏有一块浮雕石板,其上细致的雕刻呈现了“三连城破坏者”一湿婆神攻破“三连城”的场景(图11)。湿婆神呈一面六臂形象,以左展力士站姿毅然站立于由梵天驾驭的一辆马车之上,他的主二臂搭弓射箭,向右上角的三座叠加的城池射出一箭,浮雕场景中最上面的城池轰然倒塌由上跌落。

降三世明王和三连城破坏者的联系是显而易见的:他们的身形、持物和站姿一致,而降三世明王作为“三连城破坏者”一湿婆神的终极征服者更是将湿婆自在天本神妖魔化并踩在脚下。这种征服与反征服的转换是佛教密宗化过程中的典型塑造案例方式,这种形式化的创作不仅阐述了密教神灵的产生逻辑,尤其重要的是它完善了印度教诸神以及原始传说神灵进入佛教密宗体系的路径搭建。

佛教中有四组典型的征服和被征服的图像学典故:释迦牟尼征服摩罗(Mara)、阎摩德迦征服阎魔(Yama)降魔金刚手(Bhutadamara)征服湿婆无能胜(Siva-Aparajita)、降三世明王征服三界之主——摩醯首罗天(Siva-Mahesvara)。这四组征服案例恰恰诠释了佛教由显入密的发展历程。

唐不空法师泽《金刚寿命陀罗尼经法》中有云:“尔时毗卢遮那如来入悲怒三摩地。从胸臆间现出五峰金刚大菩提心。流出四面八臂威德炽盛奇特难睹降三世金刚菩萨身。”可見降三世明王的标准形象应为四面八臂。

一行法师的文本中也有关于这种四面八臂形象的记载(8世纪早期)

印度加尔各答印度博物馆中藏有一尊降三世明王造像。该像四面、十二臂,呈力士站姿(图12),其发绾成高塔状发髻;环绕周身佩饰一串人头花蔓,脚下踩踏仰躺在莲台上面的摩醯首罗和乌摩妃。两只主臂分持金刚铃与金刚杵,当胸结金刚哞迦罗印,此一印记为降三世明王的标志性印记之一,也是降三世明王的图像学基因源自金刚萨埵、金刚手菩萨的显著证据。明王的两只后手将一张象皮撑在头顶上方;余下的四只右手分持三股叉、盾牌、钺斧与轮盘,四只左手分持天杖、人头花环、套索与嘎巴拉碗。

印度国家博物馆中有一尊保存完好的出自那烂陀的降三世明王石刻雕像(图13)。该像与图12的造像有所不同。这位双臂明王呈反向的力士站姿,结金刚哞迦罗印,站在俯卧在地的湿婆与雪山神女像身上。金刚铃和金刚杵雕刻的均不甚清晰。明王忿怒的情绪与布满火焰纹饰的背景十分协调。该像背面刻有铭文,铭文记载了施主名为乌黛跋陀罗,并引用摘自密宗经文的一段文字。《成就法鬟》中第262篇成就法提到了这类造像。

3)标志性的二羽印

不空法师于其生命最后几年所译《金刚顶瑜伽降三世成就极深密门》中曾写道:“二羽印当心,慧手持五钴。”这里的明王主手所结的“二羽印”印记,梵文为Bhutadamara mudra,按正统的翻译应为“降三世印”。与之对应的Bhutadamara Vajrapani就是降三世明王的四臂形象一降魔金刚手。这种印记有时也被误识为“金刚哞迦罗印”,其实两者有很大的区别:二羽印是双手掌心朝向身体外侧,两手的小指勾连,同时两根食指上竖,其余手指握向掌心;大多数情况下二羽印并不持铃杵,而金刚哞迦罗印则是双手在胸前于腕部交叉,手中分持铃杵;与二羽印不同,金刚哞迦罗印掌心皆是朝向身体内侧。

从8世纪时在中原开始流布的《大日经》和《金刚顶经》中我们可以总结出两种降三世明王的形象,一种是一面两臂形象,其中一臂高擎金刚杵;另一个是四面八臂形象,主二手所结既为二羽印,余下的左右手则分持金刚杵、箭簇和宝剑、持弓、金刚钩和套索。(图14)

不空法师舍弃其之前的的“降三世印”称谓此处将这种印记称为“二羽印”一定有其深意,原因究竟为何只能留待更多的典籍考证了。

4)金刚哞迦罗、降魔金刚手与降三世明王

不空译《金刚顶瑜伽降三世成就极深密门》开篇即述及:“归命圣主宰,普贤金刚手,为降伏一切,现件迦啰身。摧三世有毒,令即证菩提。是甚深秘密,降三世瑜伽。”在文末描述此尊形象时又言:“二羽印当心,慧手持五钴。努臂如下拟,次箭剑直执。定上五钴钩,次弓次执索,皆直引臂持,四面正青色,右黄左绿色,后红咸忿怒,自在天王妃,为座如前说。吽迦啰金刚,作如是相好。”不空法师经中提到的“哞迦罗金刚”是“降三世明王”的代称。7世纪晚期到8世纪时期的典籍中没有刻意区分这两种称谓,它们在很多典籍中是可以相互替换的,都用来特指降服大自在天和乌玛的金刚手菩萨的忿怒化现。在密教早期的南亚、东亚以及东南亚这两种称谓都比较常见,是同一位神灵的不同名称。不过此时的“金刚哞迦罗”仿佛只被专门用于八臂形象中。而有些典籍中则把“降三世明王”作为正名使用,把“金刚哞迦罗”仅仅做为浑号别称。这与密教后期的状况截然不同,在后期的文本如《成就法鬘》《成就法集》中,“金刚哞迦罗”用来特指二臂形象(图15),而“降三世明王”专指八臂形象(图16)。这种形象称谓翻转的原因不明,值得进一步深入研究探讨。

从图像学溯源的角度来看,在东印度考古发现的早期图像中,降三世明王皆呈二臂形象。而到10世纪时,二臂和八臂两种形象都有出现。如果我们支持图像由简单导出复杂的演变理论,二臂形象可能是先发展出一种类似过渡型的四臂形象一降魔金刚手(图3、图5,见《收藏家》2022年第2期,第106~107页),最后才发展到八臂形象。然而这仅仅是推论,相关的研究论据尚待新的挖掘证实。同样,我们在最古老的文本典籍记载中也未能找出二臂或八臂哪一种被更早创造出来的证据。下面我们来看看“降三世明王”的几件馆藏实例:布巴尼斯瓦尔的奥莉萨邦博物馆中珍藏有一批发掘自阿楚特拉普尔的金属造像。1963年6月,印度奥莉萨邦南部的阿楚特拉普尔村的一所中学在平整土地时,意外出土了一批窖藏的佛教金属造像,最初统计有95尊,事后更新为130余尊, 其中绝大多数是佛教密宗造像。而在这批窖藏中,有一尊降三世明王(金刚哞迦罗)像(图17),台座上的湿婆自在天是同类题材中最有特色的:他全身赤裸,躺在明王的左脚下,头发中显现毒蛇和月牙标志——湿婆的特有标识;额生第三目,身挂人骨项链;他的赤裸体态以及狼狈的身形体现了他被降伏的羞愧。台座上散乱地放置着他的各样武器:套索、箭簇、断了弦的弓、一只金刚铃、三叉戟人皮鼓和一把剑。降三世明王在降伏了八臂的湿婆自在天之后,顺理成章的缴获了他的武器,幻化成他的八臂形象并手持这些武器来为佛教弘法服务。显然,这尊雕塑所刻画的是降三世明王在降伏湿婆神之后且在转化为他的八臂形象之前的场景。

现收藏于巴特纳博物馆的一件降三世明王造像(图18),发掘自那烂陀9号遗址,是1932~1933年出土的75件佛教遗存中的一件。关于它的断代专家们的看法大相径庭:巴特纳博物馆当前的名目标签上注明的是7世纪,而在1957年的目录中又注称是10世纪;冯·施罗德的书中将其断代为850~950年。如果按照笔者之前对那烂陀造像艺术的理解和梳理(详见《那烂陀一佛教艺术的盛大华章》一文),这尊造像应该是典型的那烂陀成熟期(8~9世纪)的作品。它的莲座、座前的垂帘、单层莲瓣的样式都清楚说明了这一点。明王呈反向力士站姿,左腿伸,右腿弓,天面四生八臂,主臂在胸口结降三世印并分别握持金刚铃杵,余下的六臂大多残断,只有左下手可以清晰看到握持金刚套索的一端。台座上左右两端的两只大象清晰的表列出明王的归属不动如来的金刚部。特别之处是明王身侧垂挂的一条花蔓项链,它们是由许多独立的佛像串联组合而成,每一尊佛像都结禅定印。

在那烂陀博物馆中还有一尊非常有趣的石雕残件(图19)。在主尊小腿部位的火焰背景中用浅浮雕的方式表现了两尊手持棍棒和盾牌的夜叉状神灵,他们大腹便便,憨态可掬。由上文中对降三世明王的来历我们可以大胆地推测,这二位就是逊婆和尼逊婆,这也是现有可查的图像学资料中两者的唯一例证。雕塑作品中的两位兄弟气势高昂,在主神降三世明王的带领下再一次与曾经的死敌对战,并将曾经的征服者踩踏于脚下。这一处不太容易被人留意的描刻却恰恰是这件残缺作品的珍贵之处。

菩提伽耶西北25公里远处的马汉特大院中陈列的降三世明王石雕(图16)的三叶冠中间一面装饰的是大日如来,右侧是无量寿,左侧缺损,推测应是不动如来。特别之处是奥莉萨的铜佛像(图17)是二臂形象站在八臂形象的湿婆之上,而那烂陀(图18)和菩提伽耶(图16)的是八臂形象的明王站在二臂形象的湿婆之上。显然,此处是在强调降三世明王在降服了湿婆神之后,获取了他的威力和身形并将其打回原形慑服于地。

从以上例证可以看出一个清晰的事实一公元10世纪时,无论是在那烂陀还是菩提伽耶,降三世明王都不是低阶的伴神,相反是各类雕塑题材中非常重要的主尊。

《大日经》和《金刚顶经》在8世纪早期被翻译成中文或藏文,可以推测在7世纪时这些经典的原始版本就已在东北印度当时的佛教研习中心存在。我们至今没有发现与之相对应的8世纪晚期之前的雕塑作品,造成这种时间代差的原因可能有多种:1.最早的图像记录可能是以二维的绘画方式存在,但这种方式不易保存,在后期的毁佛运动中可能损毁了;2.早期的密宗教义可能只是在极少数高阶的修习僧人中流传,哪怕在印度本土它也是非常机密和宝贵的知识财富,因此没有大规模普及,相应的图像艺术也就没有流传开来;3.由于时间久远,我们目前还未发掘出早期的实证资料。

5)秽迹金刚与玛哈嘎拉

善无畏和一行在为《大日经》撰写的注解中把“降服湿婆自在天”的桥段做了重塑演化,主角换成了不动明王:他变身为秽迹金刚,把由自在天做为攻击他而生成的各种污秽不洁皆吞噬干净,最后应大日如来之命,左脚踩踏湿婆头顶的半月标帜,右脚踩踏乌玛妃,完成了整個征服过程。

不动明王不是唯一借鉴降三世明王征服湿婆自在天故事的神灵。近代佛学研究大师张澄基博士在其著作《西藏坦特罗的密宗教学》中提到绿色马头观音降服湿婆神的典故:马头观音降服湿婆之后,将其身形作为自己的化身。自此,他有了一个全新的名字一马哈嘎喇。这可能是首度清晰的诠释大黑天马哈嘎喇的源起。

6)降三世明王在密教后期的形象变化

降三世明王是密教中期的神灵独创,他是佛教密宗化的必然。他的出现完美解决了金刚手菩萨的慈悲相向密宗神灵的愤怒相的转化。在9~11世纪很长的一个时期他是密宗神灵中的“超级明星”,他是当仁不让的“诸佛之主、三界之王”。后期,随着密宗教义的不断延伸变化,饮血金刚、上乐金刚等更多新的至尊神祇不断出现,降三世明王的地位也开始相应下滑,最后湮没在推陈出新的典籍和图像学作品中。我们在现今依然保存在西藏11世纪以后的寺院壁画中可以清晰看到到这种演变的趋势。

西藏西部的阿基寺、松达寺、芒举寺壁画中都有降三世明王的形现,其中两幅描绘在“金刚顶曼陀罗”和“文殊菩萨曼陀罗”中,他所居的方位已不再是最为重要的位置。阿基寺壁画中出现了三种不同的降三世明王。

一种他是以不动明王的忿怒四面八臂形象出现在大日如来为中心的忿怒相五方佛曼茶罗中:大日如来四面二臂,其余的三位禅定佛都是一面二臂呈反向战斗站姿;第二种是以降三世明王为中心的一面二臂形象的曼茶罗;第三种是基础的护法神。此时的降三世明王四面形象在西藏西部的古格王朝旧有势力范围中比较常见,这与彼时的密教经典记录相符。

在阿基寺杜康大殿“金刚界曼茶罗”中有一尊降三世明王的形象,是早期少有的彩色绘画作品表现的图例(图20)。

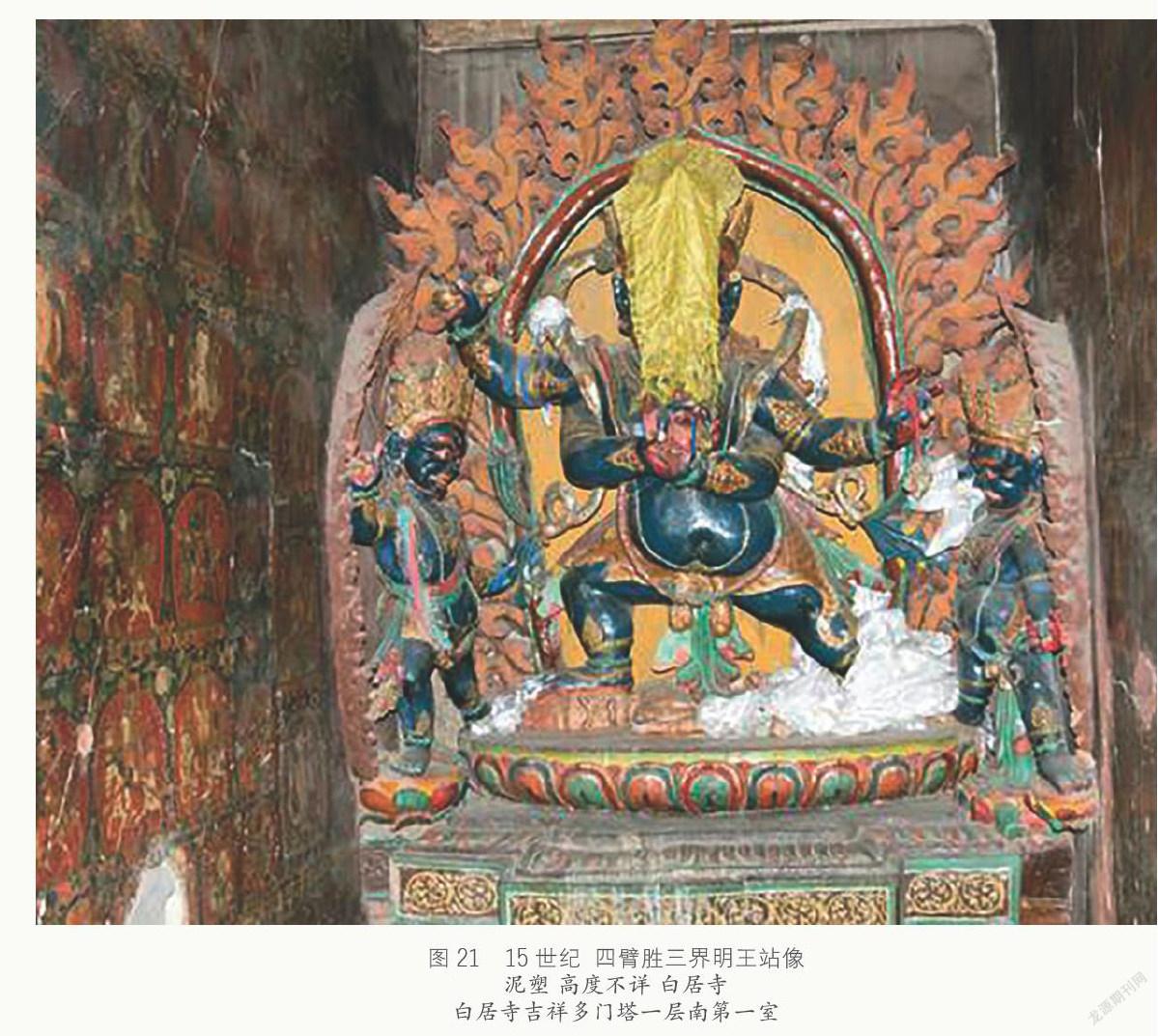

12世纪以后,降三世明王的重要性进一步下滑。在俄尔寺体系描绘的曼茶罗中,他已下降为低阶伴神。在白居寺吉祥多门塔中,在第一、三、四层都发现了降三世明王的形象(图21),但他并未出现在高阶神祇的殿堂中。这些后期的形象渐渐失去了起源于印度原始“武士夜叉”的外貌,开始变的大腹便便,逐渐向“侏儒夜叉”形象靠拢。

梵华楼中也有多尊“能胜三界佛”(图6,见《收藏家》2020年第2期,第108页),都是降三世明王的别称。

总结

降三世明王形象的产生和发展在密教的发展过程中有着举足轻重的作用。在整个忿怒形相神灵体系之中,他虽然不是持续时间最长,维持最高阶地位最久的,但却是最为重要的,它是密教消除自我内部的无明障碍的完美独创。他的出现使原来相对低阶的忿怒类神灵首度被推崇至菩萨甚至佛的至尊地位,其意义之深远无可比拟。

从印度本土到中国内地;从西藏到日本、朝鲜半岛;从缅甸到爪哇,降三世明王在两个世纪的时间内受到信众虔诚的顶礼朝拜,直到后期它被由其衍生出来的商瓦罗所取代。

在密宗佛教的拓神阶段,征服者与被征服者的内在特质表现出特定的一致性。征服者继承了被征服者的持物、绰号称谓甚至角色特征。例如,阎摩德迦对应于阎魔、降三世明王对应于湿婆自在天。这在其他几对“征服和被征服”的神灵中也有类似的表现,如大力明王对应于摩罗、降魔金刚手对应于湿婆无能胜、不动明王和降障神对应于象头神键尼萨或毗那夜迦。破除障碍、调服无明是这些对生关系的潜在内涵。这其中尤以降三世明王降服湿婆自在天的桥段诠释的最为完美经典,它同时是贯穿《金刚顶经》的重要主线。

密宗神灵的多样化是佛教进入新的时期的一大特色,它也为艺术创作的多样性提供了粉本和素材,尤其是忿怒神灵的发展更加凸显了这种艺术的张力,一静一动。一慈一怒构成了神灵体系的和谐统一。

参考书目:

1.黄春和《藏传佛像艺术鉴赏》,华文出版社,2004。

2,苏达卡尔·沙尔曼著向红笳、刘钊译《印度帕拉王朝佛教造像艺术遗产》,上海社科出版社,2019。

3.王家鹏《梵华楼》,故宫博物院,紫禁城出版社,2010。

4,党措《金刚界曼茶罗神祇研究》,宗教文化出版社,2020。

5.罗文华《藏传佛教造像》,故宫博物院,紫禁城出版社,2009

6.吕建福主编《中期密教注疏与曼茶罗研究》,中国社会料学出版社,2019。

7.L·乔希(Uosi,L.)《印度佛教文化研究(公元七世纪~八世纪)》(Studies in the Buddhist Culture of India(Duringthe7th and8th Centuries AD)),德里,印度,1967。

8.The Art of Ancient India Susan L.Huntington,Weatherhill,Inc.,1985.

9.Ruthless Compassion Wrathful Deities in Early Indo-TibetanEsoteric Buddhist Art Rob Linrothe Serindia Publications 1999

10.India Buddhist Icongraphy Benoytosh Bhattacharyya 1958

11.Alchi Ladakh's Hidden Buddhist Sanctuary Roger GoepperShambhala Limited Edtions Boston 1996

12.The Heritage of BUDDHIST PALA ART Sudhakar SharmaAryan Books International New Delhi 2004

13.Development of Buddhist Iconography in Eastern IndiaMallar Ghosh1980。

14.Tantrayana Art S.K.Shastri 2003

15.India Buddhist Icongraphy Benoytosh Bhattacharyya 1958。

16.Two Lamaistic Pantheons Walter Eugene Clark 1965

17.The Gods of Northern Biddhism Alice Getty

18.The circle of Bliss Buddhist Meditational Art John C.Huntington,Dina Bangdel Columbus Museum of Art Serindia 2003。

19.Bronzes of Kashmir P.Pal Akademische Druck-u.Verlagsanstalt,Graz 1975

20.Art and Vision of Aurangabad Caves Dulari Qureshi 2015。

21.The Ajanta Caves Ancient Paintings of Buddhist IndiaBenoy K.Behl Thames &Hudson 1998

22.Buddhist Bronzes of Odisha Sagarika Mohapatra PratibhaPrakashan2017。

23.Bronzes from Achuirajpur Orissa Debala Mitra Agam KalaPrakashan1978。

(責任编辑:秦佳)