贺寿慈信札中的书学与夤缘

朱万章

贺寿慈(1810~1891)是晚清时期书法家、诗人。他初名于逵,后更名霖若,字云甫、云黼,号楚天渔叟、赘叟,湖北蒲折(今赤壁)人,清道光二十一年(1841)进士,历官文选司郎中、军机章京、内阁侍读学士、左副都御史、吏部主事、工部尚书等。他擅诗文,惜无专集刊布,曾批点《陶渊明集》,对陶诗有独到见解①,且在从政之余,娴习书艺。其书以行书见长,有论者谓其书法渊源于孙过庭的《书谱》,“圆熟之至,然纤秀无骨”®,“书名满天下,识者谓在同光四家之上”®,可知其在同治、光绪时期颇得时誉。其传世作品,多为行书,如《行书对联》(安徽博物院、河南博物院、湖北省博物馆、重庆中国三峡博物馆、山东博物馆、南京市博物馆、武汉博物馆、西安博物院、青岛市博物馆、烟台博物馆、辽阳市博物馆、宜昌博物馆、荆州博物馆和诸城市博物馆均有藏)、《行书屏》(云南省博物馆藏)、《行书扇面》(湖北省博物馆、桂林市博物馆、柳州市博物馆和赣州市博物馆均有藏)、《行书轴》(重庆中国三峡博物馆藏)和《行书横披》(湖北省博物馆藏)等,也有少量的楷书,如《楷书团扇》(长沙市博物馆藏)等。在行、楷书作品之外,尚有不少信札,大抵有《致谭宗浚信札》(中国国家博物馆藏)、《致仲鵹信札》(北京故宫博物院藏)、《致旭翁信札》(恭王府博物馆藏)、《行书信札》(南京市博物馆藏)和《行书信札册》(武汉市博物馆藏)等。这些信札大多介乎行楷书之间,与其正式的行书和楷书作品相比,则显得尤为随性,笔意洒然。不仅如此,透过这些即兴而为的零缣短札,亦可见其文官生涯之一角。对其《致潭宗浚信札》和《致旭翁信札》的解读,即可见其书艺与宦迹之概貌。

一、《致谭宗浚信札》笺释

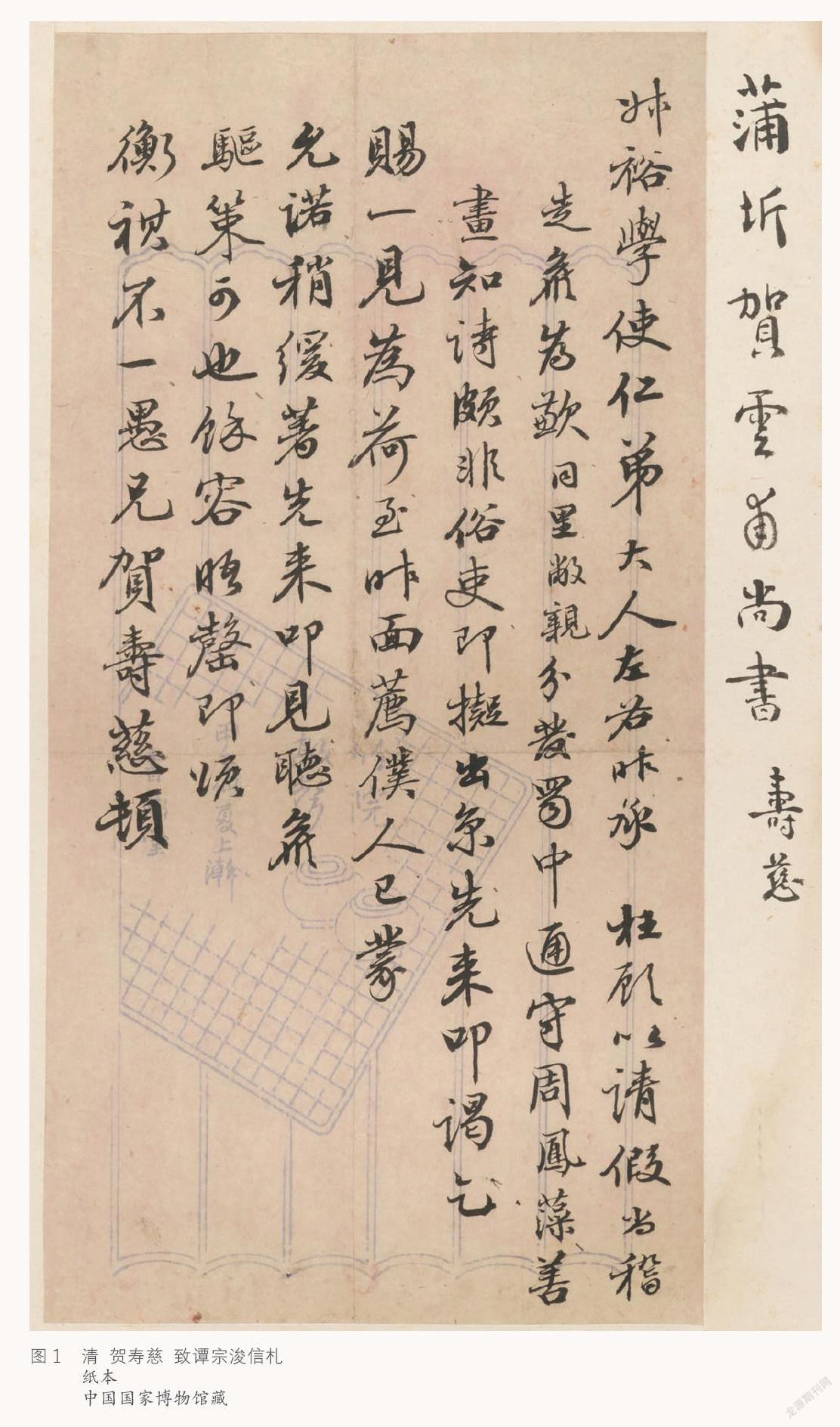

《致谭宗浚信札》为一页,书写在小三十二开的画笺上。笺上印有浅蓝色丝栏、小方格和两个水盂,小方格的留白处印有“竹院敲声”四字及年款、堂号等,裱边右侧题:“蒲圻贺云甫尚书寿慈”,不着书写者姓名,亦无钤印。其信札书文曰:(图1)

叔裕学使仁弟大人左右:

昨承枉顾,以请假尚稽,走候为歉。同里敝亲分发蜀中,通守周凤藻善画知诗,颇非俗吏,即拟出京,先来叩谒,乞赐一见为荷。至昨面荐仆人,已蒙允诺,稍缓着先来叩見,听候驱策可也。余容晤罄,即颂衡祺不一,愚兄贺寿慈顿首。

“叔裕”即为潭宗浚(1846~1888),原名懋安, 字叔裕,广东南海人,清同治十三年(1874)进士,授翰林院编修,历任四川督学、江南乡试副考官、云南粮储道、按察使等,擅诗文书法,著有《荔村草堂诗钞》和《希古堂集》。贺寿慈比谭宗浚年长三十六岁,属典型的忘年交,故贺寿慈称其为“仁弟大人”,自己则谦称“愚兄”。从信札内容可知,谭宗浚曾去拜见贺寿慈,谭宗浚拟外调蜀中。贺寿慈的同乡周凤藻亦分发蜀中,拟先来拜谒,祈望谭氏应允会见。贺寿慈还在昨天与谭氏见面时推荐了一个仆人并得到允诺,稍后便来谭氏处听候差遣。此信表达的除了问候与寒暄外,主要是贺寿慈推荐乡友周凤藻去拜见即将同时赴蜀的谭宗浚。

潭宗浚在京城与缪荃孙(1844~1919)一起入国史馆参与《清史》列传的修撰,于光绪二年((1876)外调,赴蜀担任四川督学①,故可知此信当书于此年。又据翁同龢(1830~1904)日记载,清光绪二年五月廿一日“分发四川通判周凤藻(介卿行一),同年周曜东之子也,赠五十金,却之。”⑤这是周凤藻临去四川前向时任户部右侍郎的翁同龢赠送五十金(而翁未接受),亦可作为佐证,进一步可确证此信的书写时间为1876年,且在是年的五月廿一日后。这一年,贺寿慈六十七岁,时年贺氏任内阁侍读学士,分校顺天乡试。

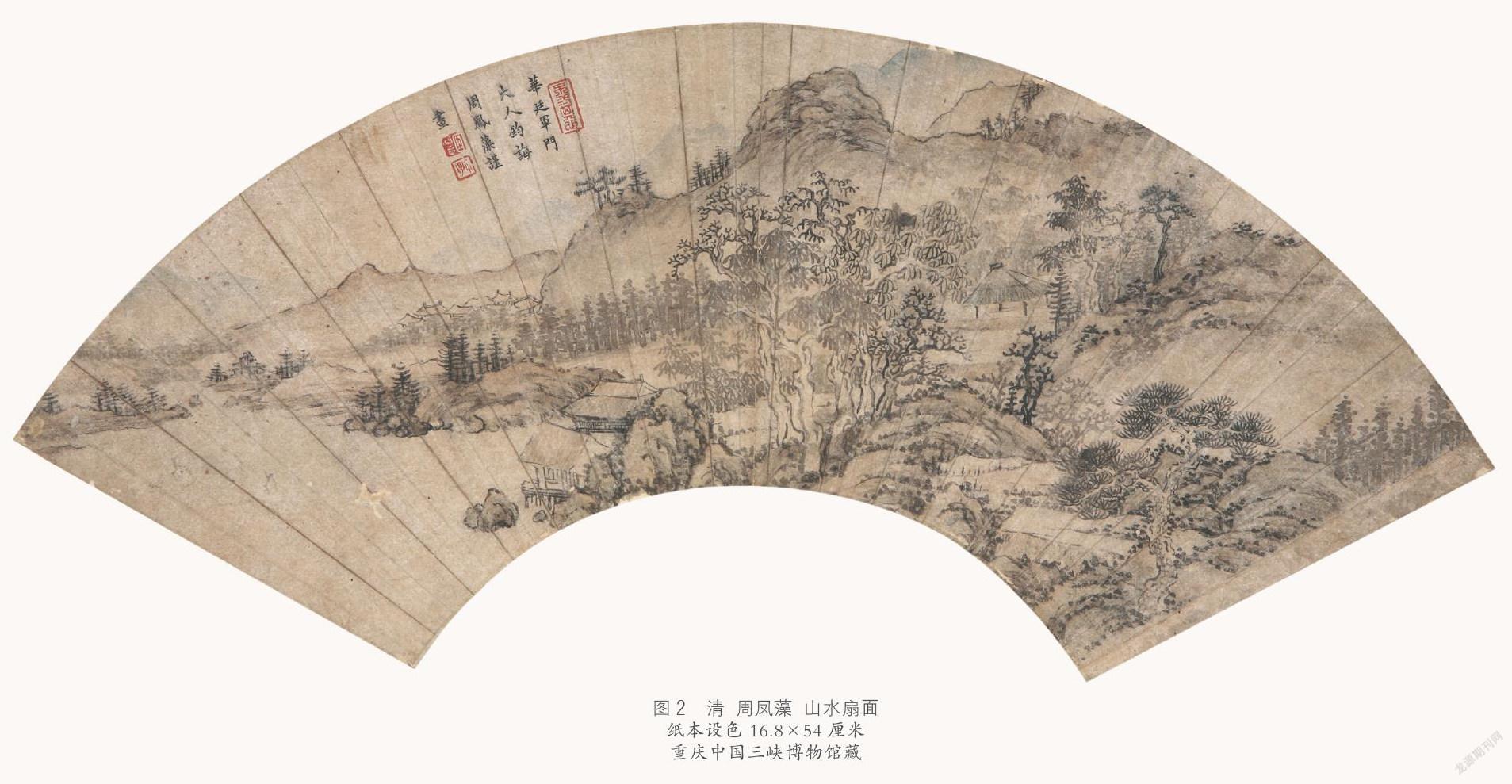

信中谈及的“周凤藻”,字介卿,号竹邨,一号梦槑,史载其“少颖异,负干才,善丹青,兼工题咏,尤时研究星象地舆之学”⑥。据信中可知,周凤藻不仅与贺寿慈同里(即也为湖北蒲圻人),还是亲戚,且“善画知诗”⑦。周凤藻的生平事迹,史载不详。在江瀚(1857~1935)和翁曾翰(1837~1878)的日记中偶有提及其名。前者谈到在光绪二十五年(1899)十月初六,江瀚与其会晤®;后者谈到在光绪二年六月二十五,翁曾翰拜见周介卿(凤藻)⑨,由此在晚清文官集团的交游圈中可见周凤藻的身影。但在相关的画史论著中一尤其是搜罗历代画家较为详备的俞剑华(1895~1979)的《中国美术家人名辞典(修订本)》中,周凤藻的名字却阙佚。从传世的画作看,周凤藻有《山水》扇面(图2)、《竹石图》(均藏重庆中国三峡博物馆)、《竹石图》轴(广东梅州市梅县区博物馆藏)和《墨竹图》两件(分别藏汕头市博物馆和义乌市博物馆)等行世,可知其擅画竹石、山水。从这些画作可看出其山水大抵学“吴门画派”沈周(1427~1509)和文徵明(1470~1559)一路的风格,颇具文人意趣,而竹石则并无传承,以水墨为之,意笔草草,似要比山水略逊一筹。贺寿慈称其“颇非俗吏”,从其画作可看出其确无俗韵,尤其是山水画,传承了“吴门画派”以来的文人画传统。其《竹石图》(重庆中国三峡博物馆题)自题:“同治九年平阳月鄂渚竹村周凤藻写于申江客次。”同治九年为1870年,此时他尚未赴四川任通判,而是客居上海(申江),可补证其行迹之阙如。

二、《致旭翁信札》笺释

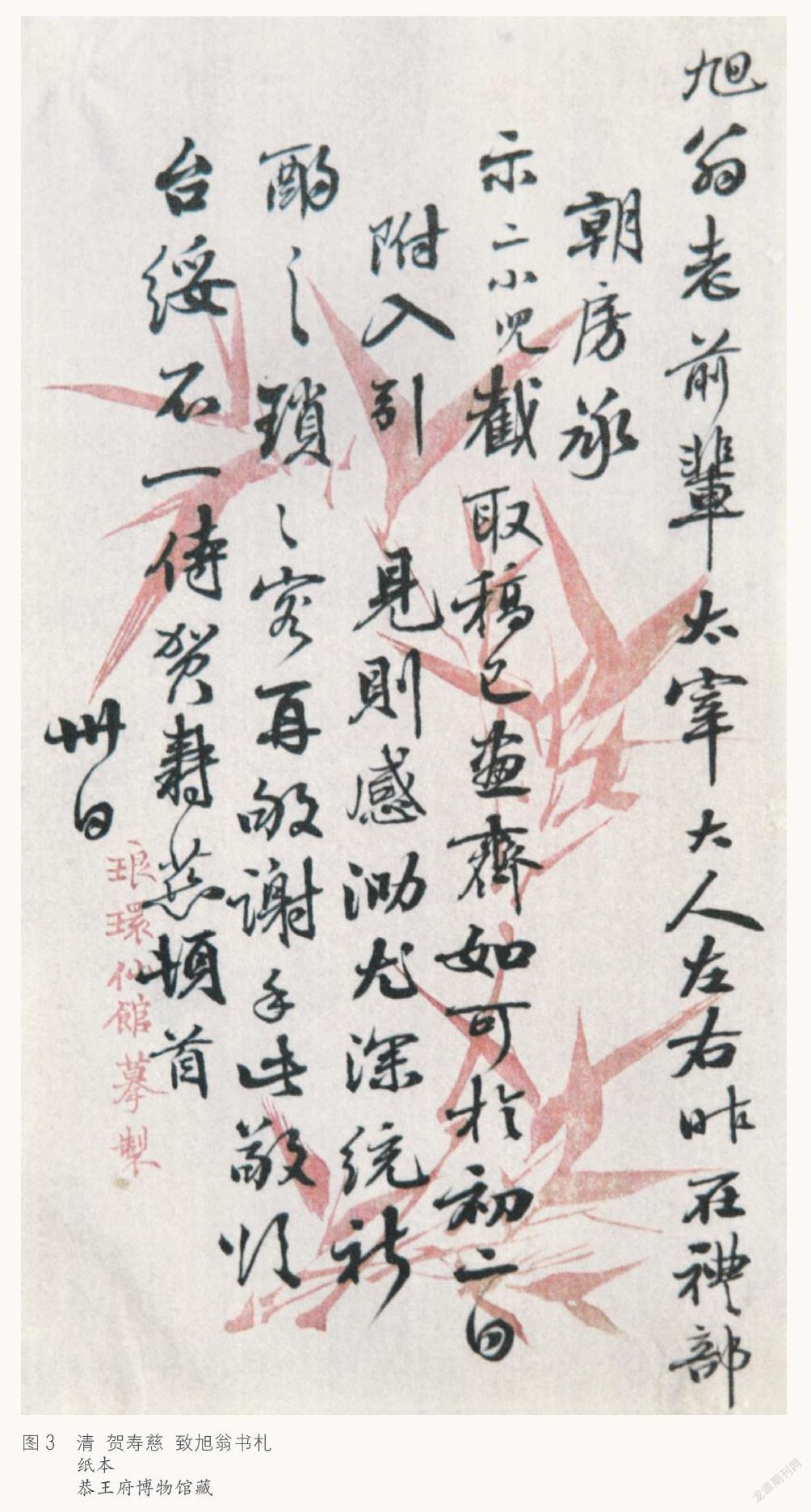

《致旭翁信札》也为一页,亦书写在小三十二开的画笺上。笺上印有折枝朱竹,左下侧印有“琅嬛仙馆摹制”字样。其信札书文曰:(图3)

旭翁老前辈太宰大人左右:

昨在礼部朝房,承示二小儿截取稿,已画齐,如可于初二日附入引见,则感泐尤深。统祈酌之,琐琐,容再敏谢。手此。敬颂台绥不一!侍贺寿慈顿首。卅日。

关于“旭翁”其人,与贺寿慈有过时空交集的可能人选有两个,一为盛康,一为毛昶熙。盛康(1814~1902),字勖存,号旭人,别号待云庵主,晚号留园主人,江苏常州人,盛宣怀(1844~1916)之父,道光二十四年(1844)进士,历任庐州府、宁国府知府和直隶州知州及布政使、按察使等,编有《皇朝经世文续编》。毛昶熙(1817~1882),字熙初,一字旭初,河南武陟人,道光二十五年(1845)进士,历官翰林院庶吉士、江南道和山西道监察御史、工科给事中、顺天府府丞、都察院左副都御史、太仆寺卿、

内阁学士兼礼部侍郎、吏部右侍郎、户部左侍郎、工部尚书、吏部尚书、礼部尚书、兵部尚书等。两人都被称为“旭翁”:在陈宝箴(1831~1900)致盛康的信札(上海图书馆藏)中,便称盛氏为“旭翁”①;在《翁曾翰日记》《王文韶日记》《李鸿章全集·信函》和《翁同爵家书系年考》中,均称毛昶熙为“毛旭翁”®。从所处时代看,两人都和贺寿慈相近。但从宦迹看,此“旭翁”当为毛昶熙。因信中谈及贺寿慈在礼部朝房与“旭翁”相见,毛昶熙先后供职礼部侍郎和礼部尚书,而盛康并无任何礼部任职的经历,且毛昶熙从政生涯中,大部分在京城,与贺寿慈交集的几率较高;而盛康几乎都在京外任职,与长期京城任职的贺寿慈交集的几率较低。

毛昶熙先是于清咸丰十一年(1861)十二月擢内阁学士兼礼部侍郎,再于光绪三年(1877)五月以会试副考官兼署礼部尚书,九月充武英殿总裁,次年三月复兼署礼部尚书⑧。据此,可知毛昶熙至少三次在礼部供职。而彼时贺寿慈的升迁几乎与毛昶熙同步,且职阶也相近:他于咸丰十一年迁内阁侍读学士,分校顺天乡试,又于光绪三年升工部尚书⑧。其时,轰动朝廷的书商李钟铭案中的主角李钟铭与贺寿慈脱不了干系,而毛昶熙则“与之亲昵”⑤,可见贺寿慈与毛昶熙应有千丝万缕的联系,同属一个官场圈子。正因如此,在此信中,贺寿慈向毛昶熙举荐其次子,祈望毛氏能“附入引见”,以获取晋身之阶。贺寿慈有二子,分别为贺良桢和贺良樾©。长子贺良桢(1833~1889),字伯岷,号幼甫,历官南昌知府、长芦盐运使、贵州按察使等;次子贺良樾,历官中书、浙江候补知府等,清光绪二十一年(1895)任浙江建德知县。从信札内容看,“二小儿”应指贺良樾。

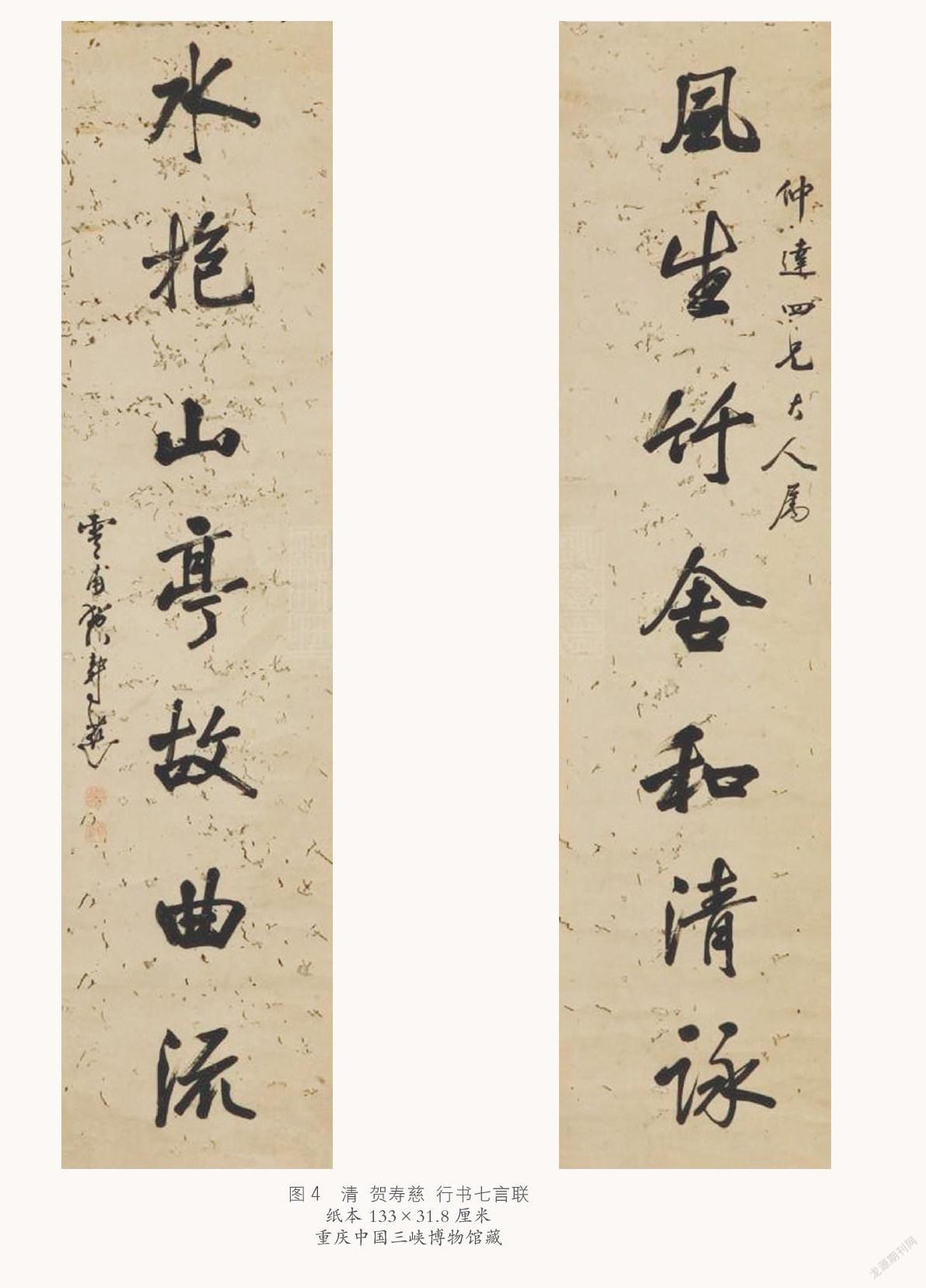

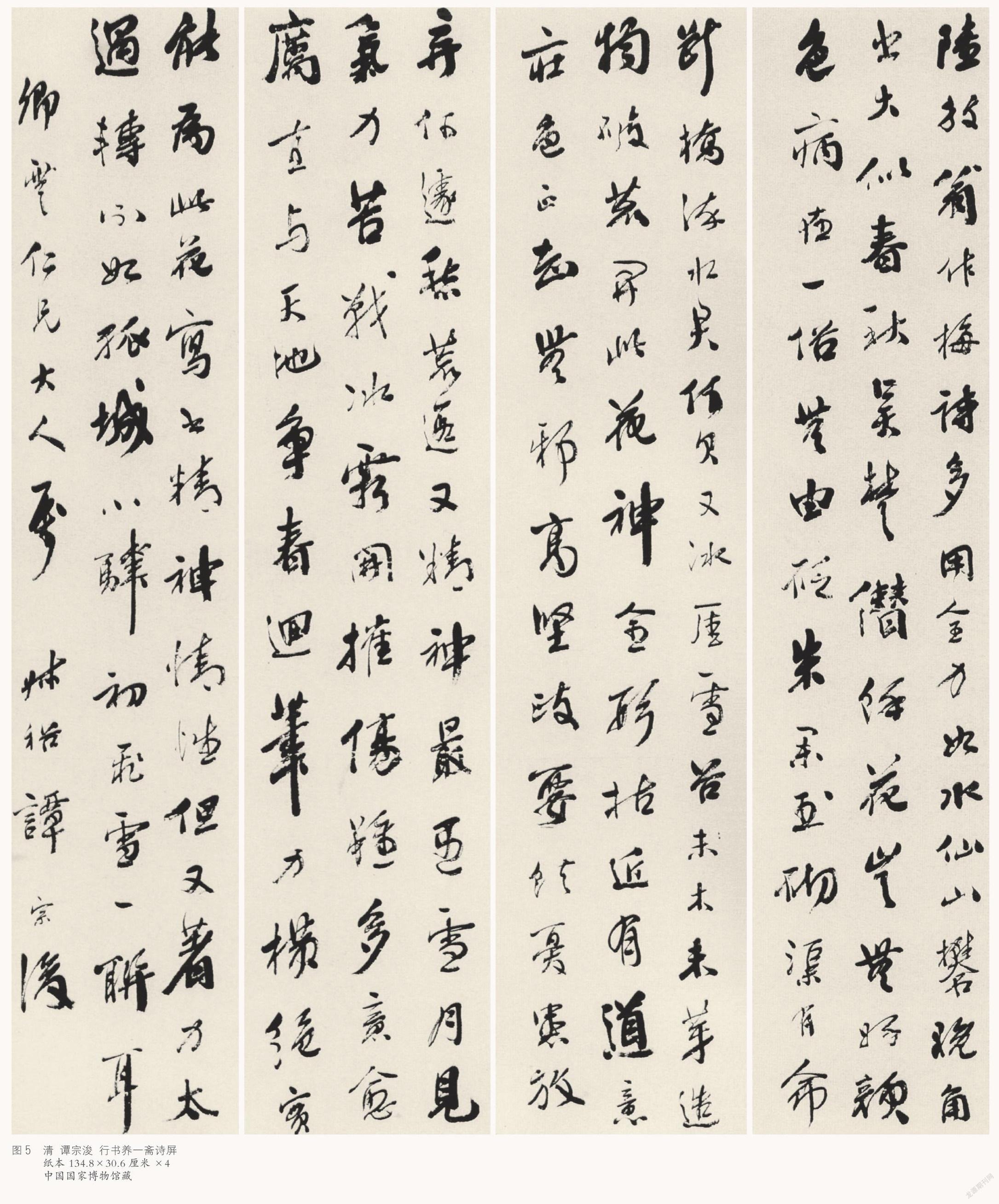

三、两通贺寿慈信札中的书学与文化状态谭宗浚在《学书轩记》中这样写道:“余素不工书,年十七初应礼部试,同邑林樵山前辈谓余书可企魁鼎,闻者或匿笑之。越九年,肄业应元书院。山长冯展云师亦屡勖余习书,授以笔法,督课甚勤,而书亦不少进。同治甲戌,以第二人及第,时廷试阅卷为蒲圻贺云甫总宪师,朝考阅卷为歙黄孝侯侍郎师。二公皆以能书名于都中,独赏誉余书,甚至于是求书者满宅门,然往往不能惬其意以去。盖余书初学率更,继参虞、褚,时有拘朴,致终不能与时辈妍媚者争一日之长,即自视之亦深愧名之不副其实也”①,这是谭宗浚谈到了自己学书的历程。其中,“蒲圻贺云甫”即为贺寿慈,而“歙黄孝侯侍郎”则为黄钰(?~1881),字孝侯,安徽休宁人,咸丰三年(1853)进士,改庶吉士,授编修,历南书房行走、日讲起居注官、實录馆总纂、刑部左侍郎、考试阅卷大臣等。谭氏称贺寿慈曾担任参加廷试时的阅卷官,而朝考的阅卷官则为黄钰。两人兼擅书法,以能书扬名于京城,且对谭宗浚书法赞誉有加,因此之故,向谭宗浚求书者“满宅门”。贺寿慈既是进士出身,又曾担纲科考的阅卷官,自然对仕途的敲门砖一书法极为重视。在其信札中,便可见其娴熟而放达的书写风格。其《行书七言联》(重庆中国三峡博物馆藏,图4),亦可见其随性而为且能彰显馆阁气息的职业书风,而谭宗浚的《行书七言联》(香港问学社藏)和《行书养一斋诗屏》(中国国家博物馆藏,图5)也与此有着类似的书写特色。与贺寿慈同为阅卷官的黄钰的书风也大抵相类,其《行书轴》(重庆中国三峡博物馆藏)亦有相近的时代书风。贺寿慈和黄钰等阅卷官对谭宗浚书法的“赏誉”,亦可见其对早年就勤于临池的潭宗浚书艺的肯定。但耐人寻味的是,无论是作为前辈的贺寿慈还是黄钰,亦无论是谭宗浚的书法还是前述周凤藻的绘画,此时的书画状态都弥漫着一种挥之不去的时代气息,也即摹古之风,正如有学者指出,“传统的绘画、书法等由于一味因袭模仿古人,远离现实社会,脱离人民大众,至清代中叶已日趋衰败”®。尤其是贺寿慈、谭宗浚、黄钰等一批进士及第的官员兼书家的笔下,更出现一种近乎馆阁体的书风,多以四平八稳的行楷书为主,且多写大字的对联、条幅,以便于应酬、交际。相比之下,以小字行书或行楷书为主体的简短书札,或许更能反映作者书法的本真。

贺寿慈致谭宗浚和毛昶熙的两通信札,从内容看,一是为乡党兼亲戚的周凤藻引见,一是为儿子疏通关系,都是在正史或正传的记录之外难得一见的夤缘之事,反映出以贺寿慈为中心的朋友圈的社交关联。贺寿慈是潭宗浚的前辈,与毛昶熙为同辈,但都是有求于对方,故即便自己位高权重,也不免屈身致函,曲意相求,反映出一种历史的真实状态。这种近似春秋笔法的信函在刊行的典籍中并无记载,故透过两通短札,我们看到了一个富有人情且还原历史真实的官场生态。贺寿慈的两通信札,书艺与情感俱存,或可折射出晚清文化之一角。

注释:

①张贵《贺寿慈批,点〈陶渊明集〉考述》,《中国文化研究》2020年第1期。

②马宗霍辑《书林藻鉴·书林纪事》卷12,文物出版社,1984,第244页。

③海纳川《冷禅室诗话》,引自贺怡兰《浅析贺良朴的书法艺术》,《书法》2021年第11期。

④《清国史·文苑传》卷73《潭莹传》,中华书局,1993,第1039页。

⑤陈义杰整理《翁同穌日记》(第了册),中华书局,1993,第1212页。

⑥[光绪]《续辑咸宁县志》卷6,清光绪八年(1882)刻本,第3页。

⑦清代光绪年间另有一人也叫周凤藻,字密庵, 江苏江都人,为光绪三年(1877)进士,不少人易将两人混淆,参见江庆柏编著《清朝进士题名录(中册)》,中华书局,2007,第1141页。

⑧江瀚著,郑园整理《江瀚日记》,凤凰出版社,2017,第120页。

⑨翁曾翰著,张方整理《翁曾翰日记》,凤凰出版社,2014。

10俞剑华《中国美术家人名锌典(修订本)》,上海人民美术出版社,1991。

11黄嬿婉《陈宝箴书札》,《历史文献》2014年刊总第18辑,第144页。

12王文韶著,袁英光、胡逢祥整理《王文韶日记》,中华书局,1989;顾廷龙、戴逸主编《李鸿章全集·信函》,安徽教育出版社,2008;翁曾翰著,张方整理《翁曾翰日记》,凤凰出版社,2014;翁同爵著,李红英辑考《翁同爵家书系年考》,凤凰出版社,2015。

13蔡冠洛编著《清代七百名人传(上)·第一编政治·政事》,中国书店,1984,第411~417页。

14王定安《致仕都察院左副都御史前工部尚书贺公神道碑铭》,缪荃孙纂录《续碑传集》卷15,《清代碑传全集(下)》,上海古籍出版社,1987,第869页

15金梁辑《近世人物志》,北京图书馆出版社,2007,第85页。

16《清国史·新办国史大臣传·贺寿慈列传》,中华书局,1993,第130~132页。

17谭宗浚《学书轩记》,谭宗浚《希古堂文甲集》卷2,清光绪刻本,第14页。

18汪林茂《晚清文化史(修订本)》,安徽文艺出版社,2016,第422页。

(责任编辑:田红玉)

——弘一法师、丰子恺大师书画、信札手稿展