理解政体韧性:基于路径-层级-议题视角的分析

张继亮,李英杰

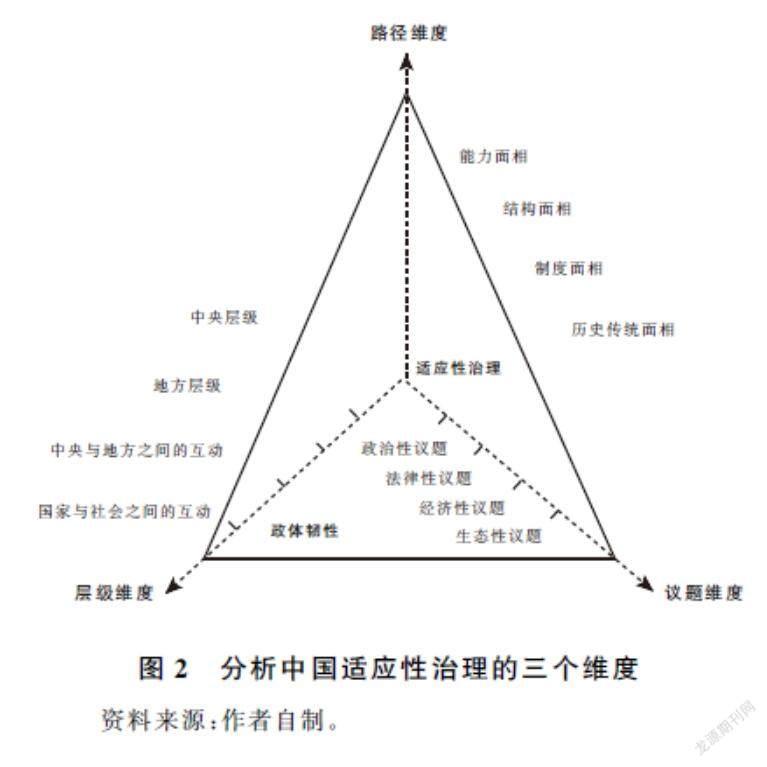

(东北大学,辽宁沈阳110169)摘要:国外一些学者因中国政体展现出强劲的韧性而称其为“红天鹅”现象,并试图从适应性治理的视角出发来对此进行分析。学者们主要从路径、层级与议题三个维度来分析中国的政体韧性。路径维度包括历史传统、制度、结构和能力四个面相,层级维度可以划分为中央政府、地方政府、中央与地方政府之间的互动、国家与社会之间的互动四个层级,而议题维度则涵盖政治、法律、经济和生态等诸多议题。既有研究豐富了人们对中国政体韧性的认识,但也存在一些不足,如缺乏比较视野,未能考虑到条块关系的影响,忽略了学习主体的多元化,没有注意到政策过程的微观调适以及治理术的作用等。

关键词:韧性;政体韧性;适应性治理

中图分类号:D630文献标识码:A文章编号:1008-7168(2022)03-0057-12

国外学者对中国未来的预测已持续了数十年,并还将持续下去。例如,章家敦(Gordon Chang)认为中国共产党虽然在竭力改革,但将因无法满足公众的需要而崩溃[1](pp.284-285);布鲁斯·吉雷(Bruce Gilley)则预测随着社会的破裂与运动,中国将实现“民主突破”[2];裴敏欣(Minxin Pei)的观点居于章家敦和吉雷之间,认为中国既不会崩溃,也不会走向民主,而是陷入一种转型的困境[3]。然而,中国政体所体现出的韧性使上述预测不攻自破,相反地,改革开放以来的中国在不断改进其制度基础的背景下取得了经济上的快速增长,而经济的快速增长却又并未带来政治体制上的大幅变革。这一事实挑战了西方对中国的传统认知,也引起了国外众多学者的研究兴趣,其中一些学者尝试从适应性治理(adaptive governance)的视角来分析中国政体的韧性,并取得了一定的成果。本文通过梳理这些文献,以期获得适应性治理视角下中国政体韧性的生成逻辑。

为了更详细地展现国外学者对中国适应性治理运作逻辑的分析,本文将分如下五个部分展开综述。第一部分综述适应性治理的内涵与模式。第二、三、四部分分别从路径、层级与议题三个维度来分析中国的适应性治理。其中,路径维度主要包括历史传统、制度、结构和能力四个面相;层级维度可以划分为中央政府、地方政府、中央与地方政府之间的互动、国家与社会之间的互动四个层级;议题维度则涵盖政治、法律、经济和生态等诸多领域。事实上,在中国治理的实际过程当中,路径、层级与议题之间并非泾渭分明,而是紧密糅合在一起的,本文之所以将之剥离为三个分析维度,主要是为了能够更加清晰地呈现适应性治理视角下中国政体韧性的生成逻辑。最后一部分为总结与讨论,主要分析了国外学者关于中国适应性治理研究存在的不足与展望。

一、适应性治理的内涵与模式

要探讨中国的适应性治理,首先需要对适应性治理有一个较为全面的认识。适应性治理的概念首次出现在社会—生态领域,以作为对社会—生态系统的复杂性、动态性和不可预测性的回应。经过不断的发展和丰富,持有适应性治理观点的学者们提出了持续学习、制度安排和社会资本三重并行的路径。同时,适应性治理理论也在不断向其他领域拓展,典型如公共政策领域和国家宏观治理领域等。本节通过对适应性治理溯源,并综述其模式与领域拓展,以期获得对适应性治理的明确认知。

(一)适应性治理溯源

适应性概念最初是一个生态学术语,指生物体通过自我调节而与环境相适应的现象。社会科学接受了这一概念,并将其重新界定为社会系统在面对不断变化的环境和风险的情况下调整自身行为,从而不断与环境相适应的现象。例如,组织研究领域在20世纪中期提出了从开放系统的视角来认识组织,主张组织作为一个系统是由多个子系统组成的,而其本身又是更大系统(环境)的一部分。环境既是组织面临挑战的来源,也是组织延续所离不开的物质、能量和信息的来源,甚至还被视为秩序的来源,而内部特征与所处环境的要求相匹配的组织,其适应性最强[4](pp.111-121)。卡尔·维克(Karl E.Weick)是首位用基于过程的组织概念取代基于结构的组织概念的组织学家,他强调信息在适应环境过程中的重要性,并认为“组织活动的目的就是将确定性提高到可处置的水平”[5](p.40)。

在此基础上,适应性治理这一概念首次出现在社会—生态领域。随着人类社会的发展,人与生态环境和自然资源的关系趋于紧张,同时生态—社会系统充斥着复杂性和不确定性,适应性治理正是在这一背景下形成的。托马斯·迪茨(Thomas Dietz)、埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)和保罗·斯特恩(Paul Stern)于2003年在《科学》杂志上最早提出适应性治理的概念[6]。不过,迪茨等人并未给出适应性治理的定义,只是指出适应性治理建基于适应性管理。适应性管理是指通过持续的监测和循环的管理周期,对生态系统进行学习,不断探索出最适宜的管理方案,从而取得最大的生态、经济和社会效益[7]。适应性管理又是对传统管理的发展,后者惯于在某一区域或领域只采用一种管理方式,而前者则主张同时使用多种不同的管理策略。适应性管理与适应性治理之间的差异是显而易见的,适应性治理作为治理的一种形式,强调多元主体间的相互决策和行动,从而具有了更大的合法性。

卡尔·福克(Carl Folke)等人被认为发表了第一篇真正意义上的有关适应性治理的理论文章,其认为适应性治理是指“处于不同层级的广泛行动者共同应对资源与生态系统、管理系统和社会系统的动态性、不确定性、不可预测性以及意外状况”[8]的过程。不确定性和韧性分别是适应性治理的前提和结果。由于事物的运动本质,局部与整体之间呈现出非线性关系,这导致人类无法通过局部来认知整体。加之人类认知的有限性,人们在面对社会—生态系统时始终存在不确定性。韧性则是指一个系统在经受冲击时仍能维持其本质上相同的功能、结构、反馈以及自我认同的能力[9]。

(二)适应性治理模式B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

社会—生态系统的复杂性、动态性和不可预测性要求我们具有适应性治理的视角。迪茨等人总结了适应性治理的实现需要满足的五方面要求。一是详尽的信息。这不仅包括与环境状况和人类行动相关的事实信息,还包括关于不确定性和价值的信息。二是处理冲突。不同主体的价值偏好和利益诉求存在差异甚至对立,因而冲突是在所难免的,适应性治理需要化解这些冲突。三是引导对规则的遵从。对规则的违反必将导致无序和混乱,治理效果自然无从谈起。引导规则遵从存在着多元策略,关键还是在于对违反规则者的有效惩戒。四是物理技术和制度安排等基础设施。五是做好变更的准备。环境并非一成不变,制度和组织设计不得不随着外部条件的变化而做出调适,否则将面临变革性的重塑[6]。

为满足上述要求,实现社会—生态系统的可持续运转,持适应性治理观点的学者们提出了持续学习、制度安排和社会资本三重并行的路径[10]。首先,不确定性在很大程度上来自于认知上的缺位,而跨领域多层次的持续学习有助于降低不确定性,促使决策者做出满意的风险决策,如政治家、科学家和利益相关者等结构良好的对话。其次,适应性治理要求制度安排具有多中心性、多样性、嵌套性和冗余性。如前所述,适应性治理主张同时采取多种不同的管理策略,也即可以采用来自不同主体的、多样的制度安排,如市场、政府和社会的各类组织、机制和工具。多种制度相互嵌套,相应地也导致了制度的冗余。在适应性治理过程中,制度冗余具有正向的意涵,即当某一类或几类制度失效时,其余制度仍能够发挥功能,维持系统的相对稳定。最后,社会资本与持续学习和制度安排相互建构。基于信任和共同规范形成的社会网络有助于集体行动的展开、资源的共享以及利益冲突的化解,亦即有助于持续学习的实现和制度安排的建立与运行。

(三)适应性治理的拓展

适应性治理起源于社会—生态领域的研究,但正如其对跨领域学习的强调一样,该理论也在不断向其他领域拓展,其中较为突出的趋势有两个。一是向公共政策领域的拓展。罗纳德·布伦纳(Ronald D. Brunner)将适应性治理作为应对科学管理失败的一种改革策略,并将其应用到信息技术、国家安全、发展援助和医护等政策议题的研究中。每一个大的政策议题都可以分解为若干易于处理的较小问题,通过对各较小问题进行具体分析,公共问题或公共利益最终得以解决或实现[11]。二是向国家宏观治理领域的拓展。一些学者运用适应性治理来分析国家治理的总体效能。如沈大伟(David L.Shambaugh)分析了中国共产党在组织上和意识形态上的调适[12](p.12);戴慕珍(Jean C. Oi)和戈迪温(Steven M. Goldstein)等人则通过对邹平这一县域的分析来窥视中国的适应性治理[13](p.3)。

综合已有研究成果,本文将适应性治理界定为一个系统通过持续不断地学习①、调整相应的制度安排②以及发展社会资本③三重路径应对复杂内外环境的挑战,从而维持原有基本结构和功能的过程(参见图1)。

二、中国适应性治理研究的路径维度

通过文献梳理可以发现,中国适应性治理研究的路径维度主要包括历史传统、制度、结构和能力四个面相。其中,历史传统面相可分为帝制时期、革命时期和毛泽东时代三个阶段;制度面相包括正式制度和非正式制度两个方面;结构面相和能力面相则分别集中体现为央地关系结构和学习能力。

(一)历史传统面相

中华民族有着深厚的历史底蕴,这些历史底蕴凝结着整个民族数千年来的智慧与精神。对历史传统的批判继承、运用与转化有助于我们走好脚下的道路。韩博天(Sebastian Heilmann)认为,“中国之所以取得如此非凡成就,很大程度上是因为中国共产党创造性地继承和发展了中国革命传统中一些成功的经验。与苏联和东欧国家不同,中国共产党夺取政权之前,历经了近30年的革命和斗争”[14](pp.20)。随后,他指出了形成于革命时期的“游击式”政策风格在当代中国政治、法律、社会和经济等主要政策领域中产生的深远影响[14](pp.32-33)。革命初期的中国共产党力量微弱,为在变幻莫测的革命战争环境中取得胜利不得不采取灵活、隐秘的策略。毛泽东认为:“战争是特殊形式的政治,是政治的继续,政治也是一种战争。”[15](p.374)基于这种认识,“游击式”政策风格在中国共产党执政后仍旧被保留了下来。“游击式”政策风格的认知基础已在毛泽东所著的《抗日游击战争的战略问题》一文中得到概括,主要包括:發挥游击战争的主动性、灵活性和计划性;尽可能动用一切可供利用的力量;战略的集中指挥和战役战斗的分散指挥等[16](pp.422-427)。

事实上,改革开放以来我们可资继承政策和制度遗产的历史传统远不止革命时期,还包括此前的帝制时期和此后的毛泽东时代。孔飞力(Philip Alden Kuhn)的研究就将至今仍极具活力的运动式治理追溯至清乾隆年间[17](pp.261-265,290)。1768年,乾隆皇帝运用克里斯玛权威和传统型权威赋予的专断权力,针对“叫魂事件”及其背后所反映出的运转低效的官僚体系,发起了一场全国范围的运动式治理。孔飞力的研究无疑为当代中国的运动式治理模式找到了更为深厚的历史渊源。

奈尔·狄龙(Nara Dillon)则进一步分析了当代的运动式治理对毛泽东时代的继承。他认为中国共产党对志愿部门的监管,早在革命时期就形成了一种政治路径,这不同于国民党和大多西方国家所采用的通过“建立一套清晰的规则来建立和运作志愿组织”[18](p.139)的法律路径。这种政治路径在毛泽东时代得到强化,表现为不确定性、有选择性和对合法性的敏感性三个显著特征:不确定性是指党和政府会在任何时候,以任何理由发起清理整顿检查;有选择性是指每一次监管运动都精准靶向某一或某些类型的志愿组织;对合法性的敏感性是指靶向的志愿组织往往是缺乏合法性的。随着法制化的不断推进,当代中国共产党对志愿部门的监管逐渐演化为一种半政治、半法制路径,不过不确定性仍是一种重要的策略资源和权力来源。总而言之,悠久的历史积淀下丰富的有益经验,中国共产党和政府积极汲取和运用这些经验,虽然也走过弯路,但整体而言取得了良好的治理效果。B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

(二)制度面相

制度面相包括正式制度和非正式制度两个方面。正式制度系通过一定程序制定,通常具有成文的规定;非正式制度则是通过自发演变而形成的。二者在中国的适应性治理过程中均发挥了不容忽视的作用。

一些刚性的正式制度的确立反而可以增强政体的韧性,如党管干部制度和权力接替制度可以有效抵御政党内部的一些潜在风险,而社会诉求表达制度则能够化解来自社会的一些冲突与矛盾。政权合法性固然得益于改革开放40余年经济发展带来的人民生活水平的提高,但党和政府具备的回应性所发挥的作用也不容小觑。这种回应性建立在可供公众表达利益诉求的制度的基础之上,黎安友(Andrew J.Nathan)将之称为“输入性制度”,并总结出行政诉讼、信访、舆论监督以及人民代表大会制度与政协制度四种制度设置[19]。“输入性制度”为党和国家的回应性提供了方向,从而使其能够有针对性地回应问题。该制度也为公众提供了宣泄不满的途径,降低了酿成群体性事件的可能性。

非正式制度普遍存在,有时甚至比正式制度更加流行。美籍华裔学者蔡欣怡(Kellee S.Tsai)在实证的基础上提出了“适应性非正式制度”(adaptive informal institutions)的概念,她认为适应性非正式制度的产生是对正式制度与人民实际利益和愿望相背离的适应性反应,其更有可能发生和兴起于正式制度的推行者和非正式制度的创造者拥有共同利益的地方。适应性非正式制度的扩张可能会危及正式制度的合法性,但也可能只是扩展了正式制度的界限,或者创造了正式制度所未明确管辖的新型互动,因而适应性非正式制度可以持续存在[20](pp.34-36)。如改革开放初期“戴红帽子”这一适应性非正式制度有力促进了私营经济的复苏。

另一位美籍华裔学者蔡晓莉(Lily L.Tasi)提出了一种不同的非正式制度,即连带团体[21]。连带团体是指基于共同责任和共同利益而建立的团体。在威权和转轨体制下,公民无法通过投票使不负责任或不称职的官员下台,而对当地的任何人都具有包容性且嵌入了当地官员的连带团体能够提供可替代正式责任制度的非正式制度,从而维持社会稳定所需的最低水平的公共品供给。典型的连带团体有村庙和全村范围的血缘集团。连带团体中的官员与公众实际上构成了一个恩庇体系,官员通过为当地提供更多的公共品可以获得道德地位,这种道德地位能够帮助其更加容易地执行公共政策。反之,如果官员不能作为连带团体中的一员而履行集体责任,他可能会受到一定的社会制裁。

(三)结构面相

结构面相主要指央地之间所包含的所有制度架构在内的关系总和,合理的央地关系结构本身就具有应对各种冲击而保持稳定的能力。郑在浩(Jae Ho Chung)分析了中国的央地关系所带来的政体韧性[22](p.139)。他认为,中国自古就存在着“离心传统”,为实现中央对地方的有效控制,中国共产党设置了调查、预防和镇压三重机制。调查机制包括内参和蹲点等制度;预防机制主要回应派系联合和地方主义等问题;镇压机制则是指由公安和军队对动乱和分裂等危害社会稳定活动的处置。上述机制可以在相当程度上确保政治上的稳定,地方政府得以在其他许多方面拥有一定的自由裁量权和灵活性,政体在张合之间被赋予了韧性,这在郑在浩的另一本著作中得到了进一步体现。在该书中,郑在浩试图通过对1978—1984年间中国农业去集体化进程的分析,来认知中国在后毛泽东时代行政分权的程度与影响[23](pp.13-15)。研究表明,虽然不能忽视省级领导者的中央庇护网络强度以及其个人特质的影响,但各省在执行中央政策时仍会积极发挥自由裁量权,从而做出尽可能适应省情的抉择。但同时随着中央关于农业去集体化态度的明朗,无论是跟风省份的主动顺从,还是滞后省份的被迫服从,各省均快速执行了农业去集体化政策。这表明政治上稳定的央地结构使得行政上的分权具有强烈的动态性,从而使得中央政府能够根据情境变迁控制分权的程度。

中国香港学者蔡永顺(Yongshun Cai)则从不同的视角来看待中国的央地关系对政体韧性的影响。他认为,中央政府通过赋予地方政府有条件的自主性而使之承担起了相应的维稳责任,如此一来,中央政府降低了因地方政府采取不当措施导致不良后果而自身所要承受的压力;同时,分权对信息流动的促进有助于中央政府及时地制定和调整政策;此外,责任机制要求地方政府快速有效地处理社会问题,从而不致引起更大规模的社会动荡[24]。

(四)能力面相

持续学习是适应性治理的重要组成部分,学习能力的强弱影响着适应性治理的效能。正如毛泽东在《论十大关系》中指出的:“我们的方针是一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术一切真正好的东西都要学。”[25](pp.267-288)与此同样重要的是对各国经验教训的汲取。中国共产党自20世纪90年代以来开展了一系列改革,其动力和内容在很大程度上来源于对外学习和经验汲取。而这种兼收并蓄的态度和能力,也是中国共产党具有适应性的一个重要原因。沈大伟指出,截至2004年,各类经验教训以中共十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》的形式得到体现,中国对苏联解体的分析持续了13年左右[12](p.88)。与此同时,东欧剧变和苏联解体也使中国充分关注越南、古巴和朝鲜等共产主义政权能够幸存的原因。此外,中国学习的目光并未局限于社会主义国家,美国、欧洲、日本、新加坡、韩国等国家的先进之处也都在学习之列。这些经验教训为“中国模式”的生成和发展提供了条件。

韩博天则主张超越制度的研究視角,通过政策过程分析来认识中国政治的“软件”,并指出了政策试验这一重要学习机制。所谓政策试验,是指由地方发起改革和试验,成功之后上升为国家政策,并被推广到全国。纳西姆·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)认为制度创新能力的高低并不取决于其所处系统的特性,而是取决于该系统能够提供多少“最大限度反复试错”的机会[26](p.21)。中国独特的政策试验模式为其政治体制提供了这种“反复试错”的机会。需要指出的是,政策试验的目的并非设定政策目标,而是探索新的政策工具,设定政策目标始终是中央的职能。此外,中国的政策试验并非盲目探索和组合,而是与长期目标相结合,成为了“有远见的反复试验”。B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

历史传统、制度、结构与能力均对中国政体韧性施加了重要影响。需要注意的是,不同面相作用的产生并非独立的,如作为学习能力主要组成部分之一的政策试验来自于革命传统,而央地结构则是由众多正式和非正式制度构成的。总之,制度、历史传统、能力和结构互为建构,结构由制度组成,制度来自于历史传统和能力,结构和制度又反作用于历史传统和能力,四者互为支撑和补充。

三、中国适应性治理研究的层级维度

中国政体的韧性是不同子系统分别和交互进行适应性治理的结果,对整体治理效果的探究需要分别分析不同子系统所展现的特性和活力,以及这些子系统之间的相互调适。从纵向上划分这些子系统,可以区分为中央政府的适应性治理、地方政府的适应性治理、中央与地方政府之间的适应性治理以及国家与社会之间的适应性治理四个层级④。

(一)中央政府层级

在“一统体制”下,中央政府在其管辖的疆域内,对各地区、各行业以及社会各个领域的所有事务,均拥有最高的和最终的决定权[27]。因而,中央政府的适应性在一定程度上决定着政体的韧性。方绍伟认为,使政权崩溃的根本原因,是政权首脑的统治能力以及再生产统治能力的制度背景[28](p.63)。而政权首脑统治能力的再生产,在很大程度上取决于领导层权力交接的成功与否。黎安友将中国体制称为弹性威权主义(authoritarian resilience),原因之一正是领导层权力交接的成功制度化,而这又得益于退休、领导层培养和领导层产生三方面机制的确立。首先,20世纪80年代初期,中共中央作出《关于建立老干部退休制度的决定》,退休成为组织工作的正常制度。其次,四化方针(革命化、年轻化、知识化、专业化)使得未来的国家领导层能够及早地进入当代领导层和组织部视野并获得系统的历练培养,也使得在权力接替时当代领导层只能从一个较小的后备库中,主要依据候选人在过去一个较长时段内的工作成绩和能力而非象征意义或意识形态做出选择[19]。最后,自第十七届中央政治局组成人员预备人选由民主推荐产生开始,“政治局委员通常由魅力型领袖选定,而不是由同级或下属官员选举产生”[29](p.79)的局面得到改变。领导层权力交接的制度化有助于降低权力接替时政治动荡的风险,并有助于对新一届领导人的系统培养,从而实现持续统治⑤。

(二)地方政府层级

地方政府是国家治理体系的重要组成部分,地方政府治理的有效性对于提升国家治理能力意义重大,而这种有效性要求地方政府根据环境做出一定的调适,自由裁量权则是地方政府适应性治理的一项主要前提。夏洛特·李(Charlotte Lee)对山东邹平党校改革的分析充分体现了地方政府的适应性治理[30](p.182)。与其他党校无二,邹平党校的主要责任是自上而下传达党的文件和精神,以及对各级干部开展政治性等方面的培训。改革开放以来,邹平党校面临两方面的外部环境变迁而不得不做出调适:一是经济建设成为国家的重心,对干部培训的内容更加强调专业能力;二是随着市场化的全面深化,党校系统趋于主体多元化,竞争也随之加剧。为满足培训需求,邹平党校开设了经济、法律、管理等课程,并为响应社会主义新农村政策而打造了“一村一品”等专题培训。而为应对竞争,邹平党校实施了建立流动党校、开设学位课程、拓宽职业教育、增设非主体课程、出租党校资产等举措。通过上述调适,邹平党校既满足了对当地干部培训的需求,又实现了自身的可持续发展。

(三)中央与地方政府之间的互动

中央与地方政府之间的互动本身就意味着一种适应性,即中央政府和地方政府通过在政策制定和执行过程中的双向反馈实现政策的创新或修正。精简行政程序的改革就是在中央与地方的交互中展开的。安·弗洛里妮(Ann M.Florini)等人指出:“行政改革进程明显可以分为两个阶段。1997—2001年的第一阶段,主要是地方上积极简化行政手续。2002—2006年的第二阶段,主要是在中央大力领导之下系统地删减行政审批事项。”[29](p.51)20世纪80年代政府内部的放权改革将编制预算的重要权力下放给了地方,以此为前提,为寻求投资推动经济发展,地方政府率先开始简化行政程序并相互借鉴。在加入世界贸易组织的背景下,中央政府于2001年成立了推动全国行政审批制度改革的领导小组,对深圳市推行的用电子监察系统监督许可审批流程试验和南京市下关区的“政务超市”等成功的改革经验进行了有力推介。尽管“大社会、小政府”的创造并非易事,但精简行政程序、建设服务型政府的改革正在中央与地方之间、地方与地方之间的交互过程中稳步推进。

(四)国家与社会之间的互动

安德烈·拉利伯特(Andre Laliberte)和马克·兰蒂涅(Marc Lanteigne)认为,21世纪初政权的合法性建基于经济增长、社会稳定和民族主义三个方面[31](p.4),中国共产党也概莫能外,而其中社会稳定的实现需要在国家与社会之间保持良好的互动。徐峰(Xu Feng)通过田野调查指出,肇始于1978年的改革开放促进了经济的增长,同时也带来了失业率上升、单位制解体、人口流动增强和贫富差距加大等问题,这些问题加剧了社会的动荡,造成了对政权另一方面合法性的侵蚀。为打造和谐社会,社区成为对单位的替代[32](p.23)。一方面,社区积极回应既存社会问题,公众得以将社区视为表达诉求的合法渠道,而不必訴诸集体行动;另一方面,社区治理拒绝传统的自上而下的行政管理,而强调以人为本和人性化管理,将社区成员视为自觉主动而非被动的主体,这有助于更加精准有效地满足需求或解决问题,并能够培育公众的政治素质,为融入知识经济时代提供准备。作为市场化背景下社会治理的一种机制调适,社区的成长有力增强了中国共产党的治理能力,有助于巩固其长期执政的合法性基础。

适应性治理既需要宏观上的正确导向,也离不开微观上的恰当调适,而综上可以发现,中国的适应性治理并非囿于国家顶层,而是充分体现在从中央到地方、从国家到社会的全层级当中,也正因如此,中国适应性治理才能取得显著成效。B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

四、中国适应性治理研究的议题维度

公共议题是具有群众性和普遍性的公共问题,中国适应性治理研究的议题维度可以视作从横向上将中国适应性治理分解为不同子系统的结果。想要穷尽所有的议题显然是不现实的,故而本文选取了政治、法律、经济和生态领域中的四个议题,综述其中所体现的适应性治理。

(一)政治性议题

良好的治理不仅要给公民提供预先确定的那些服务,还包括建立确保管理者对公民负责的有效机制,这就不得不提及选举问题。在过去,官员的选任取决于上级领导的意志,这就导致官员并不对民众负责,而只是对上级领导负责。随着社会问题的累积和政治经济的发展,一些竞争性选举试验在地方率先开展。不过,由于“候选人之间的竞争在很多方面受到了限制,在选举过程中没有集会、没有媒体广告的宣传、几乎没有海报、不存在反对党,这种选举被称为‘半竞争性选举”[29](p.71)。“半竞争性选举”试验既发生在地方,也发生在高层。地方选举试图增强地方官员对当地居民的责任感,高层选举则试图推动权力的合法转移。其作为一种调适的结果,在尽可能确保选举过程可控的前提下,有力增强了从基层政权到中央政权的合法性。

(二)法律性议题

法律作为一系列规则的总和需要具有确定性,但由于社会问题的复杂性和变动性,法律又必须具有适应性。进一步地,具有适应性的法律对于政体韧性也大有裨益。本杰明·利布曼(Benjamin L. Liebman)就认为中国的法律增强了政权韧性,并从三个方面来佐证自身观点。首先是法律工具主义路径,即“改革时期的法律主要是服务于党的政策的工具,它往往跟随而非引领政策的变化”[33](p.167)。当然,随着改革的深化,法律服务的政策目标逐渐多元,法律的制定也趋于规范化。其次是法律的正式和非正式试验。“和其他政策领域一样,国家鼓励地方优先立法,以期将地方经验抽象上升至国家层面。同时,国家也明确授权或默许地方法院在最高法进行司法解释之前创造新的规则或试验新的程序。”[33](p.168)法律借此得以不断地修订和完善。最后是法律职业主义与民粹主义之间的张力。“当代法律民粹主义包括两种形式:一是法律机构受舆论和抗议影响;二是法律机构服务和教育群众。”[33](p.166)法律机构将民众参与作为增强合法性的途径之一,而这又使得法律体系成为政权合法性的来源之一。通过法律的工具主义路径、法律试验以及法律民粹主义,政权获得了更大的韧性与合法性。

(三)经济性议题

适应性治理对作为中国政权合法性重要基础之一的经济增长同样影响重大。凯·清水(Kay Shimizu)分析了山东邹平一些村镇在经济上取得成功的原因[34](p.62)。这些村镇的纺织企业管理层及时抓住机遇推动企业实现了质的跨越。但我们在重视这些私营企业家能动性的同时绝不能忽视了当地政府所发挥的作用。在邹平纺织企业以及其他私企的发展过程中,邹平市政府和乡镇政府扮演了重要角色,这主要表现在三个方面:一是土地、劳动力、海外贸易等方面的政策支持;二是免息或低息贷款、税收减免等方面的资金支持;三是主动帮助寻找市场等其他资源。以2001年建立的对外经济合作局为例,该局的使命就是为地方企业的贸易、投资活动提供协助,以及創造与国外企业合作的机会等。因此,邹平的成功不得不在一定程度上归功于当地政府在面对一统的经济发展政策的限制时所具有的灵活性和创造性。邹平现象并非个案,而是广泛映现于改革开放洪流之中的。

(四)生态性议题

适应性治理概念的首次出现就是在社会-生态领域。乔纳森·史华慈(Jonathan Schwartz)分析了中国在环境治理过程中体现出的适应性[35](p.23)。改革开放以来中国在经济上取得了巨大的成功,但这在一定程度上却是以牺牲环境为代价的。近年来中央已开始高度重视环境治理,但生态环境仍不尽如人意。两方面的原因可以对此作出解释:一是政府的主导偏好仍是经济增长而非环境保护,地方官员受到的考核激励依旧是以经济绩效为主;二是中国环境治理的实权掌握在地方政府手中,地方政府负责着当地环保部门的人事和资金安排,故而环保部门难以独立地开展环境治理工作。鉴于上述原因,政府不得不向其他社会主体寻求支持,非政府环境组织进入了政府的视野。一方面,非政府环境组织能够获得来自国际的资金资助,减轻政府的财政压力;另一方面,这些社会组织有助于提升政府官员和公众的环保意识,因地制宜制定兼具生态和经济效益的方案,游说环保法案的制定以及敦促相关法案的执行等。这种多元共治的制度安排正契合了适应性治理的价值内核。

议题维度中的适应性治理当然远不止于此,前文提及的精简行政程序的改革和社区建设等同时也可以分别作为行政性议题和社会性议题中的适应性治理案例。层级维度和议题维度的分析,可以对中国适应性治理进行纵、横向的划分,加之路径维度的分析,构成了分析中国适应性治理的三个维度(参见图2),这有助于我们进一步理顺适应性治理视角下中国政体韧性的生成逻辑。

五、总结与讨论

国外一些学者因中国政体所具有的韧性而称此种现象为“红天鹅”,并试图从适应性治理的视角来对其进行剖析。适应性治理作为治理形式的一种,最初源于社会—生态领域,是对适应性管理的补充与发展。它依赖于复杂、嵌套的制度安排,多层次、跨领域的持续学习以及基于网络、信任和规范的社会资本,最终能够提高社会—生态系统的韧性。此后,适应性治理经历了向政策领域和国家宏观治理领域的拓展。本文将适应性治理界定为一个系统通过持续不断地学习、调整相应的制度安排以及发展社会资本三重路径应对复杂内外环境的挑战,从而维持原有基本结构和功能的过程。国外文献对中国适应性治理的研究可分为路径、层级和议题三个维度。其中,路径维度包括历史传统、制度、结构和能力四个面相。具体而言,历史传统面相分为帝制时期、革命时期和毛泽东时代三个阶段,制度面相包括正式制度和非正式制度两个方面,结构面相和能力面相则分别集中体现为央地关系和学习能力。层级维度可分为中央政府、地方政府、中央与地方政府之间的互动、国家与社会之间的互动四个层级。议题维度则涵盖政治、法律、经济和生态等诸多领域。B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

已有研究丰富了对中国政体韧性的解释,但由于主客观上存在的一些限制,国外文献对中国适应性治理的研究仍存在需要补充或修正的地方。如缺少对分析维度的整合和适应性治理在不同政体间的比较视野,未能考虑到条块关系的影响、学习主体的多元化、政策过程的微观调适以及治理术的作用等。

首先,纵然众多学者尝试从适应性治理视角分析中国政体的韧性,并积累了丰富的学术成果,但却尚未构建起完整的分析框架。或许是出于研究兴趣、研究领域、资料可及性等原因,他们或是从路径维度中的某一个或某几个面相,或是从层级维度,抑或从议题维度来分析中国的适应性治理,而很少将三个维度整合起来,这就使得从适应性治理视角诠释中国政体韧性在全面性上有所欠缺。

其次,已有研究缺乏系统的比较视野。一些学者虽然对现存社会主义政权与已经崩溃的东欧、苏联社会主义政权进行了比较⑥,但这些比较并非是明确从适应性治理的视角出发的。韩博天虽有提及印度等非社会主义国家对中国政策试验的引进[14](p.67),但也并未对此展开系统的阐述。对中国与其他社会主义国家和非社会主义国家进行系统的比较,有助于我们判断为中国政体带来韧性的适应性治理是否具有独特性或可复制性。

再次,中国的适应性治理需要考虑条块关系的影响。虽然韩博天考虑到了中国政府条块分割的特性,但却是站在“分散进行政策试验实际上可以防止地方政府联合起来,向中央统一要求全面下放权力”[14](p.77)的角度,而忽视了条块关系对基于政策试验的适应性治理产生的影响。曹正汉等人认为,在1956至2019年间,中国政府的条块关系发生了两次重大变化,即由条强块弱变为条弱块强,再变为条强块弱。即便国家领导人始终采取地方试验的策略,地方自主探索也只有在“条弱块强”时期才能有效地被激发出来;而在“条强块弱”时期,地方自主探索受到“条”的较多限制,地方试验策略的有效性将受到削弱,进而导致国家适应能力的下降[36]。

另外,作为中国适应性治理基础之一的学习能力,其学习主体是多元化的。王绍光将学习的推动者分为政策制定者和政策倡导者:政策制定者需要诊断当前面临问题的性质与严重程度,探寻解决问题的有效方式;政策倡导者则可能是政策专家、公务员、社会上的利益相关群体、媒体工作者等,这些决策圈以外的人也可能成为学习的推动者[37]。然而,已有相关文献大多关注的是政策制定者的学习,而忽视了政策倡导者在学习过程中发挥的作用。

最后,微观的政策过程调整与治理术是中国适应性治理不可或缺的组成部分。薛澜等人描述和归纳了转型期中国公共政策过程在时间维度上表现出的总体性特征,即决策删减、执行协商。具体而言,一方面,在政策议题复杂的情况下,中国公共政策依赖于决策删减机制,以化解决策中面临的社会压力与多元利益冲突,提升政府公共决策和应对外界压力的能力;另一方面,依赖于执行协商,即政策方案被细化,各方利益被权衡,激烈冲突被内化,以从整体上保障激进改革的向前推进和政府治理的系统稳定性[38]。这种微观上的政策过程调整提升了中国政体的适应能力。此外,中国共产党在长期治理过程中创造与积累的治理术同样增强了政体韧性。例如,应星分析了基层政府在摆平上访的实践中积累总结的“拔钉子”“开口子”“揭盖子”“悬置问题”等治理术,这些治理术在一定程度上维持了社会的稳定[39](pp.324-327)。周雪光则分析了基于人际关系和信息不对称而在官僚体系中形成的“变通”与“共谋”的治理术[40](p.84)。对此,一方面,基层官员对财政资金的变通使用无法排除受到私欲的滋扰,政府主体间的共谋也会阻塞国家与公众之间沟通的顺畅性,进而导致政策的供求失衡;另一方面,这类治理术又在一定程度上强化了官僚体系的韧性。

尽管国外关于中国适应性治理的研究存在着不足,但这些研究无疑丰富了国内学者对中国适应性治理和政体韧性的认识,而尚存的不足也为我们开展进一步研究提供了空间和视角。此外,理论只有转化为实践才能够实现其价值。已有研究为推动国家治理体系和治理能力现代化、增强政体韧性提供了一些启发,如重视对历史传统的批判继承和对学習能力的提升、在完善正式制度的同时强调非正式制度的作用、积极培育社会资本以及赋予地方政府合理区间的自由裁量权等。

注释:

①具体可以体现为后文中对“游击式”政策风格(guerrilla policy style)和运动式治理等历史传统的批判继承、对诸多国家经验教训的汲取以及对政策试验的运用等。

②具体可以体现为后文中的“输入性制度”(input institutions)、“戴红帽子”(wear a red hat)和连带团体(solidary group)等非正式制度、央地关系结构、领导层权力交接制度、党校业务多元化、精简行政程序改革、社区建设、“半竞争性选举”试验、法律民粹主义、邹平市私营经济发展以及政府与环境非政府组织的合作等。

③具体可以体现为后文中连带团体中公众与政府官员的非正式关系以及政府与非政府环境组织的合作等。

④本文在广义上使用“政府”的概念。在中国历史传统中,政府历来是广义的,党、人大、国务院、政协以及法院和检察院,都是公众眼中的政府。尤其是中国共产党,其在长期执政过程中已成为一个嵌入政治结构的组织,难以与政府、国家相分离,从而形成了一种党政体制。

⑤傅士卓(Joseph Fewsmith)则认为使中国政体具有韧性的原因是中国共产党所具有的动员模式而非制度化,黎安友对此进行了反驳。参见Fewsmith Joseph,Andrew J.Nathan,“Authoritarian Resilience Revisited:Joseph Fewsmith with Response from Andrew J. Nathan”,Journal of Contemporary China,2019,(116).B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

⑥如马丁·季米特洛夫(Martin K.Dimitrove)等人探讨了中国、朝鲜、越南、老挝和古巴等现存社会主义国家为何没有如同东欧和苏联一般崩溃。参见Martin K. Dimitrove(ed.),Why Communism Did Not Collapse:Understanding Authoritarian Regime Resilience in Asia and Europe,Cambridge University Press,2013,p.3.

参考文献:

[1]Gordon G.Chang.The Coming Collapse of China[M].London:Random House,2001.

[2]Bruce Gilley.Chinas Democratic Future:How It Will Happen and Where It Will Lead[M].New York:Columbia University Press,2004.

[3]Minxin Pei.Chinas Trapped Transition:The Limits of Developmental Autocracy[M].Cambridge:Harvard University Press,2008.

[4][美]W·理查德·斯科特,杰拉尔德·F·戴维斯.组织理论:理性、自然与开放系统的视角[M].高俊山.北京: 中国人民大学出版社,2011.

[5]Karl E.Weick.The Social Psychology of Organizing[M].Reading,MA:Addison-Wesley Press,1969.

[6]Thomas Dietz,Elinor Ostrom,Paul C.Stern.The Struggle to Govern the Commons[J].Science,2003,(5652).

[7]Kimberly J.Reever Morghan,Roger L.Sheley,Tony J.Svejcar.Successful Adaptive Management—The Integration of Research and Management[J].Rangeland Ecology & Management,2006,(2).

[8]Folke Carl,Hahn Thomas,Olsson Per,Norberg Jon.Adaptive Governence of Social-Ecological Systems[J].Annual Review of Environment and Resources,2005,(30).

[9]Walker,B.H,et al.A Handful of Heuristics and Some Propositions for Understanding Resilience in Social-Ecological Systems[J].Ecology and Society,2006,(1).

[10]徐瑶瑶.适应性治理研究[D].武汉:华中科技大学学位论文,2019.

[11]Ronald D.Brunner. Adaptive Governance as a Reform Strategy[J].Policy Sciences,2010,(4).

[12][美]沈大伟.中国共产党:收缩与调适[M].吕增奎,王新颖.北京:中央编译出版社,2011.

[13]Jean C.Oi,Steven M.Goldstein.Change Within Continuity:Zouping County Government[C]∥Jean C.Oi,Steven M.Goldstein.Zouping Revisited:Adaptive Governance in a Chinese County.Stanford:Stanford University Press,2018.

[14][德]韓博天.红天鹅:中国独特的治理和制度创新[M].石磊.北京:中信出版集团,2018.

[15]毛泽东文集(第7卷)[M].北京:人民出版社,1999.

[16]毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991.

[17][美]孔飞力.叫魂:1768年中国妖术大恐慌[M].陈兼,刘昶.上海:上海三联书店,2014.

[18]Nara Dillon.Governing Civil Society:Adapting Revolutionary Methods to Serve Post-Communist Goals[C]∥Sebastian Heilmann,Elizabeth J.Perry.Maos Invisible Hand:The Political Foundations of Adaptive Governance in China.Cambridge:Harvard University Press,2011.

[19]Andrew J.Nathan.Authoritarian Resilience[J].Journal of Democracy,2003,(1).

[20][美]蔡欣怡.绕过民主:当代中国私营企业主的身份与策略[M].黄涛,何大明.杭州:浙江人民出版社,2013.

[21][美]蔡晓莉,刘丽.中国乡村公共品的提供:连带团体的作用[J].经济社会体制比较,2006,(2).B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

[22]Jae Ho Chung.Central-Local Dynamics:Hitorical Continuities and Institiutional Resilience[C]∥Sebastian Heilmann,Elizabeth J.Perry.Maos Invisible Hand:The Political Foundations of Adaptive Governance in China.Cambridge:Harvard University Press,2011.

[23]Jae Ho Chung.Central Control and Local Discretion in China:Leadership and Implementation During Post-Mao Decollectivization[M].Oxford:Oxford University Press,2000.

[24]Yongshun Cai.Power Structure and Regime Resilience:Contentious Politics in China[J].British Journal of Political Science,2008,(3).

[25]毛泽东选集(第5卷)[M].北京:人民出版社,1977.

[26]Nassim Nicholas Taleb.The Black Swan:The Impact of the Highly Improbable[M].New York:Penguin Press,2008.

[27]曹正汉,王宁.一统体制的内在矛盾与条块关系[J].社会,2020,(4).

[28]方绍伟.持续执政的逻辑:从制度文化发现中国历史[M].北京:中国发展出版社,2016.

[29] [美]安·弗洛里妮,賴海榕,[新加坡]陈业灵.中国试验:从地方创新到全国改革[M].冯瑾,张志超.北京:中央编译出版社,2013.

[30]Charlotte Lee.Reforming and Updating Cadre Traning in Zoupings Communist Party School[C]∥Jean C.Oi,Steven M.Goldstein.Zouping Revisited:Adaptive Governance in a Chinese County.Stanford:Stanford University Press,2018.

[31]Andre Laliberte,Marc Lanteigne.The Issue of Challenges to the Legitimacy of CCP Rule[C]∥Andre Laliberte,Marc Lanteigne.The Chinese Party-State in the 21st Century:Adaptation and the Reinvention of Legitimacy.London and NewYork:Routledge Press,2007.

[32]Xu Feng.New Modes of Urban Governance:Building Community/Shequ in Post-danwei China[C]∥Andre Laliberte,Marc Lanteigne.The Chinese Party-State in the 21st Century:Adaptation and the reinvention of legitimacy.London and NewYork:Routledge Press,2007.

[33]Benjamin L.Liebman.A Return to Populist Legality? Historical Legacies and Legal Reform[C]∥Sebastian Heilmann,Elizabeth J.Perry.Maos Invisible Hand: The Political Foundations of Adaptive Governance in China.Cambridge:Harvard University Press, 2011.

[34]Kay Shimizu.Creativity and Flexibility in County and Township Economic Governance[C]∥Jean C.Oi,Steven M.Goldstein.Zouping Revisited:Adaptive Governance in a Chinese County.Stanford:Stanford University Press,2018.

[35]Jonathan Schwartz.Shifting Power Relations:State-ENGO Relations in China[C]∥Andre Laliberte,Marc Lanteigne.The Chinese Party-State in the 21st Century:Adaptation and the Reinvention of Legitimacy.London and NewYork:Routledge Press,2007.

[36]曹正汉,钟珮.条块关系与中国的适应能力——对韩博天观点的修正[J].探索与争鸣,2020,(12).

[37]王绍光.学习机制与适应能力:中国农村合作医疗体制变迁的启示[J].中国社会科学,2008,(6).B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

[38]薛澜,赵静.转型期公共政策过程的适应性改革及局限[J].中国社会科学,2017,(9).

[39]应星.大河移民上访的故事:从“讨个说法”到“摆平理顺”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[40]周雪光.中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017.[责任编辑:张英秀]

Understanding Regime Resilience:Analysis From the Perspective

of Approaches-Levels-Issues

—A Review of Foreign Research on Adaptive Governance in China

Zhang Jiliang, Li Yingjie

(Northeastern University, Shenyang Liaoning 110169)

Abstract:Some foreign scholars called it ‘Red Swan phenomenon because of the strong resilience of the Chinese regime and tried to analyze it from the perspective of adaptive governance. Foreign scholars mainly analyze Chinese adaptive governance from three dimensions: approaches, levels and issues. Among them, the approach dimension includes historical tradition, institution, structure and ability. The level dimension can be divided into four levels: the central government, local governments, interaction between the central government and local governments, and interaction between state and society. And the issue dimension covers political, legal, economic, ecological and many other issues. Existing studies have enriched peoples understanding of the resilience of the Chinese regime, but there are also some shortcomings, such as lacking of comparative perspectives of adaptive governance across different regimes, reckoning without the influence of Tiao-kuai relations, neglecting the diversification of learning subjects, and failing to pay attention to the role of micro-adjustment of the policy process and the role of governmentality.

Key words:resilience, regime resilience, adaptive governance

基金项目:中央高校基本科研业务专项资金资助项目“突发公共卫生事件应对的循证决策机制研究”(N2214003)。

作者简介:张继亮(1983-),男,东北大学文法學院副教授,博士;

李英杰(1998-),男,东北大学文法学院硕士生。B3077D13-101A-400B-B6EF-8173284D09B0

——以山东省济南市为例