声乐中的歌唱语言艺术

——咬字、吐字

潘小燕 张清华(凯里学院)

声乐演唱作为众多艺术表演形式中表现音乐艺术与歌唱语言艺术的形式,要求歌唱者在具备良好的歌唱技巧的基础之上做到咬字吐字清晰、铿锵有力、字正腔圆,以此体现出完美的歌唱语言艺术。同时也由于声乐演唱的特殊性,歌唱者在实际演唱过程中由于受自身的用语习惯、歌唱习惯以及音乐效果的影响,出现咬字、吐字问题,进而出现影响听众的聆听体验。因此,从咬字、吐字的角度出发,对咬字、吐字进行研究分析对保证声乐歌唱效果,促进我国声乐歌唱艺术发展显得尤为必要。

一、概念简述

(一)咬字吐字

咬字吐字主要是为了在歌唱或念白中,正确地把词的声母和韵母准确读出,使之近读不牙碜,远读不含混。咬字、吐字是中国声乐表演艺术家所需具备的基本技能之一。在歌唱理论中,将汉字的发音特点分为“出声”“收声”等,其中“出声”是指声母的发声,“收声”是指字音的归韵收尾。而根据汉字的拼音构成,声母是构成第一个音节的元素,是其起头需要发出的第一个音,所以在歌唱过程中,声母是第一个字的字头。而咬字则是要求将汉字的字头要准,吐字则是在歌唱中“出声-收声”的过程。

(二)歌唱语言艺术

语言艺术是艺术美学的类别之一,它是通过借助语言的艺术手段而创作出艺术形象的一种艺术表现形式。在整个声乐系统当中,音乐艺术与语言艺术的综合应用能够使听者和歌唱者深入了解歌唱内容中的客观事物和细致复杂的内容,进而将音乐形象与声乐内容进行联系,以此体现出艺术形象思维,同时更能够通过语言影响听众,给予听众完美的视听盛宴。

二、咬字、吐字在声乐歌唱过程中的重要性

(一)咬字吐字与行腔之间相辅相成

声乐歌唱是音乐艺术与语言艺术合二为一的综合性艺术,所以影响声乐歌唱效果的因素除了音乐本身之外,语言也同样占据主导地位。在声乐演唱过程中,要注重咬字准确、吐字清晰,并且在以字行腔的声乐艺术当中,吐字是以母音行腔,吐字过程要注重“先字后声”的顺序。

从古至今,我国声乐歌唱艺术一直践行着“字领腔行,腔随字走”的歌唱原则,细腻、流畅的行腔体现出咬字吐字的重要性。因此,为了保证声乐歌唱艺术中语言艺术的魅力,需要演唱者重视咬字吐字和行腔之间的关系,以此为听者展现出优美的、生动的、清新的语言,以此表现出歌曲内容的同时刻画出动人心弦的音乐形象。

(二)咬字吐字是获得情感共鸣的前提

正确的咬字吐字需要歌唱者调动且完美配合自身的共鸣器官,若声乐歌唱中有出现部分咬字吐字不灵活的情况,则难以带动腔体,达到美化声音的效果。基于此,在腔体共鸣的前提下,声乐歌唱者需要掌握正确的、清晰的吐字咬字,做到“字正腔圆,吐字归音”,以此体现出吐字与共鸣之间的关系。

(三)咬字吐字是歌唱艺术表现的重要途径

语言作为人类思想交流、情感表达的重要手段,正确、清晰的吐字咬字是歌唱语言艺术中思想情感表达的重要途径。若在声乐歌唱过程中,演唱者混淆字头、字腹和字尾,出现含糊不清的演唱问题,那么曲目思想情感无法得到表达,同时也失去了音乐的艺术感染力,减轻了声乐歌唱的艺术表现力。因此,美妙的音色对声乐歌唱而言如同“锦上添花”,而正确的咬字吐字则是“锦上添花”中的“锦”。

三、声乐歌唱语言艺术中咬字、吐字技巧的主要体现

(一)回避倒字

歌词是情感表达、呈现音乐艺术形象的重要途径,所以演唱者在歌唱前应当熟悉歌词,对歌词中的字音、字形、字义进行了解,在实际演唱过程中不受旋律与方言的影响,保证字音声调的准确性。而由于声乐歌唱的特殊性,在演唱过程中由于部分歌词彰显出民族化、口语化特征,受到旋律以及方言的影响,导致部分歌词的字音声调与字本身不符合,不仅拗口,同时影响听觉效果,这种情况称之为“倒字”。

(二)依字行腔

中国声乐歌唱艺术类别众多,例如现代中国声乐歌唱艺术大致有美声唱法、民族唱法和通俗唱法等,而传统的中国声乐歌唱艺术有戏曲、说唱、民歌等,而不同的唱法的发音要求也有所不同。为了表现出不同艺术类别的语言艺术和音乐艺术风格,赋予声乐歌唱立体感和色彩感,在演唱过程中可以着重加入不同的行腔手法。例如在中国传统声乐歌唱中可以着重加入“润腔”的方法,“润腔”是我国传统民族音乐中的独有现象,建立在“字正腔圆”的基础之上,要求根据声母、韵母、音准、音调选择字调的走向,对发音进行“润色”。

四、声乐歌唱表演中咬字、吐字问题分析

(一)字头不准

声乐表演中的咬字发音通常指的是字头部分声母的发音,而由于声母在发音过程中并没有形成明显的声带振动,使得声母在发音时比较短暂,也就无法人为拉长发音时间,故而在声乐表演过程中往往需要歌唱者掌握声母的发音的力度和节奏。在中国传统的声乐教学中,影响字头声母发音的部位有“唇、齿、嘴、舌、喉”,而不同的声母发音所需要的部位是不同的,例如“b”“p”“m”“f”使用的是唇部发音。除此之外,由于中国地大物博,不同地区、不同民族的语言使用习惯有所不同,并且由于地方方言与普通话使用语调不同,许多地区存在读音混淆的问题,例如将“湖(hú)南(nán)”读成“fúnán”,“冷(lěng)风(fēng)”读成“něng fōng”等。由于字头咬字不清,极易出现曲目表达含义扭曲问题,影响演唱者和听者对曲目的理解。

(二)字腹不圆

字腹是汉字中字声的韵母部分,与字头相比,字头的读音一般较短且无须拉长,而字腹却与之完全相反,字腹发音可以适当延长,并且其在歌唱过程中音量、音色较为明亮,属于声乐演唱中的主体部分。换言之,字腹的演唱能力也是影响声乐表演效果的重要因素之一。而字腹在歌唱过程中,根据韵母的口型可分为“齐”“开”“撮”“合”四类,称之为“四呼”。在“开口呼”中,口型最容易打开,但是在声乐演唱过程中由于字与字之间间隔较短,所以难以打开;在“齐齿呼”中,“i”的发音时由于练习不够圆滑,所以演唱者难以找到开口音位置;而在“撮口呼”中发“u”音时,训练者极易出现嘴唇发紧、喉头紧缩的问题,继而出现呼吸不畅的问题;在“合口呼”中,由于“合口呼”与“撮口呼”发音方式相近,所以练习者也极易出现嘴唇发紧、呼吸急促的问题。除此之外,字腹演唱过程中要求字正腔圆、吐字归音,所以在字腹演唱中要求演唱者音色洪亮饱满,然而练习者由于自身原因无法抓住字腹特点,无法打开咽腔部位,导致无法区分字头和字腹,出现声母韵母混淆发音的问题。

(三)字尾不清

字尾讲究干净利落,切忌盲目拖拉,然而在实际的声乐演唱过程中,由于部分演唱者无法准确抓住字尾音,不能表现出良好的声乐语言艺术与音乐艺术效果,导致影响听者的感受。例如,在人们日常说话中会着重偏重元音,而声乐演唱着无法纠正说话习惯,未能明确区分说话习惯与声乐咬字吐字习惯,导致字尾收音不清,导致演唱出现僵硬和不自然的问题,影响歌曲的艺术表现风格,无法体现出声乐中的歌唱语言艺术。

五、声乐中的歌唱语言艺术中咬字、吐字的具体应用——以《红豆词》为例

《红豆词》是一首于1943 年由曹雪芹作词,刘雪庵作曲,周小燕演唱的艺术歌曲。

歌词取自《红楼梦》第二十八回,是贾宝玉所唱小曲的歌词。《红豆词》既体现出刘雪庵的抒情风格,同时借歌抒情,用林黛玉、贾宝玉的爱情揭示当时社会情况,抒发了刘雪庵面对国家灾难时的悲痛之情。

(一)咬清字头

《红豆词》是一首极具艺术性、古典性的歌曲,从诗词到歌声是由逻辑语言向音乐语言过渡的过程,加之本首曲目中汉语语言的阴声声调、阳声声调、上声声调、去声声调、声母与韵母的拖长发声,所以本曲目是一种“说着唱”“唱着说”的演唱方式。

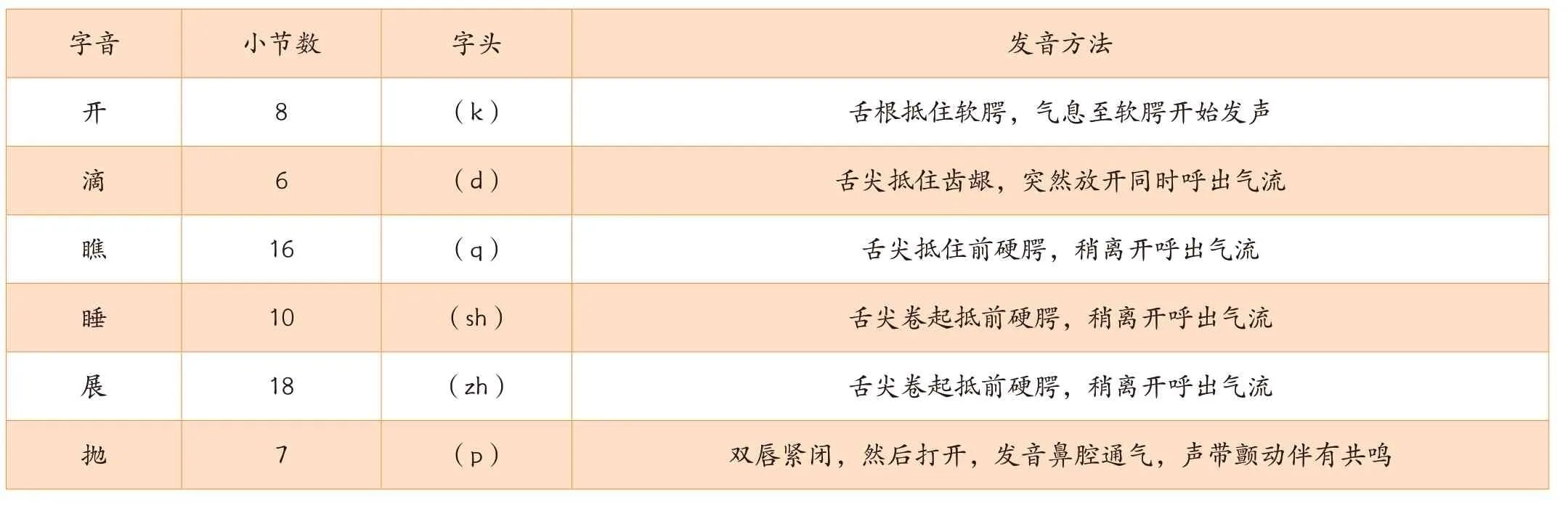

在《红豆词》的演唱过程中,为了确保歌词咬字吐字能够准确,应当重点关注乐句内有关语境含义的关键动词字音。

通过分析《红豆词》中关键动词的字头发音方法(如表1 所示),能够准确把握咬字吐字的力度,表现出完美的艺术情感。根据表1 所示,字头发音的技巧需要从以下几方面进行把握:

第一,发音要有力,出声口要准。对于歌唱者而言,正确的字头发声是影响歌唱表演效果的关键,对于不同的音需要对字头进行稍加调节,并从平舌、翘舌等进行区别;

第二,出声要简短有力。字头发声要注重圆润发音,当字头向字腹过渡时要简短有力、联系紧密,切忌拖拖拉拉。若整首句子旋律缓慢,那么应当适当调整字音发声长度,但是需要注意的是避免因发音长度演唱而出现“一字变两字”的情况;

第三,准确把握声音力度大小。演唱过程中,字头的发音就奠定了歌唱的语言艺术,所以需要注重出声力度,例如发音器官用力时气息更大,发音器官用力不当则会出现咬字吐字不清的情况,所以歌唱者需要注意出声力度,避免出现“字包音”的问题。

(二)吐圆字腹

对《红豆词》歌曲进行分析,字尾的“豆”(dòu)、“楼”(lóu)、“后”(hòu)、“愁”(chóu)、“喉”(hóu)、“瘦”(shòu)、“漏”(lòu)、“悠”(yōu)韵脚都压“o”音,属于“由求辙”,又称之为“敛唇之韵”。“由求辙”从韵腹到韵尾口型从“o”至“u”需要字头发音准确,然后行腔过程中口型不产生明显变化。进而结合合口呼,发出“a”音时外口型细微变动,嘴唇慢慢收拢,以此发音。

另外,吐字腹是对字腹发声的适当演唱,以此保证字音发声更加洪亮清晰,以“黄昏”中的“黄”(huáng)为例,在这个字音中抓住“uang”,发出平稳有力的声音,以此表达出力度与情感。

(三)收完字尾

收完字尾从另一个角度是要求歌唱者在字尾演唱时所采用的技巧,以“尽”(jin)为例,“in”的韵尾归在“n”上,所以在字尾发音时要将舌尖靠近上颚,并通过鼻腔共鸣发声;而在镜“jing”字的发音中,“镜”(ing)发音的韵尾归在“ng”上,所以需要加重鼻腔发音,若归音过早,那么整个句子无法体现出语言艺术美感。所以歌唱者在字尾处理过程中需要对字的韵尾进行分析,并采用特殊的处理方式,以此保证发音的准确性。

表1 《红豆词》字头发音方法

六、声乐歌唱语言艺术的咬字、吐字训练方法

(一)元音、辅音的练习

1.元音发音练习

元音是指声带通过气流振动时,口腔、延后或不被气流阻挡时所产生的音,例如“a”“e”“i”“u”“o”等。元音在发声过程中,对发音器官所形成的阻力也会影响腔体本身的平衡状态,并且气流较弱,声带在震动过程中声音会更加清脆、响亮。因此,在元音发音练习过程中,需要注重咬字正确,达到圆润、饱满的效果。以三连音三度的练习曲训练为例,此练习曲中关键在于“u”和“a”的咬字方法,在练习中要注意吸气时打开后牙关与咽喉,把咽喉管竖起来,然后发出哼音,将发音部位中的咽喉、鼻腔、嘴部想象成为“直梯”,咬字发音是“直上直下”式的。在发出“u”音时,要将发音从软腭后面的咽管顶端发出,发声时注重抖动横膈膜,送出“u”声。

2.辅音发音练习

辅音指的是声带被气流震动,所以发音柔弱且受到气流影响、阻拦的音,例如“d”“t”“n”“l”“k”等,辅音在发音过程中发声器官(舌、齿、喉)形成的阻碍会形成张力,气流较强,声带不一定出现震动现象。所以在辅音发音练习中,以下行大三和旋的跳音练习曲为例,本练习曲注重“m”的咬字和吐字,练习者在练习过程中需要在练习前吸气,打开牙关,放松后牙关,注重鼻腔的震动,哼出第一个“m”音,而后横膈膜发力,双唇给出第一个阻力,在感受到气息的力量后,发出第二个“m”因,然后在“e”“a”的元音之上找到哼鸣位置,以此呈现出干净、利落的字音。

(二)声乐歌唱中的练习

1.喉头与咽壁

喉头与咽壁的位置因演唱高音声部有所不同,例如男高音声部在演唱过程中需要顶起下巴,放低咬字位置,所以可能会出现咬字吐字不清的问题。

因此,针对不同的声乐演唱歌唱者需要选用不同的喉头与咽壁训练方式。以八分浮点跳音半声曲谱为例,本首曲谱有“h”“u”“i”所构成,“h”和“u”在八分附点音上,“i”在十六分音上,所以在演唱之前要注重打开后牙关和喉管,放下喉头,竖起咽管,此时感觉颈椎被拉伸起来,然后先“哼”音,接着出气,最后出声。

2.气息与咬字

针对气息练习,可以着重通过开展“吹气球”的练习方式,通过吹起气球,然后在演唱过程中通过轻轻按压气球,感受气球带来的气流冲击,以此想象横膈膜的运用。除此之外,借助曲谱练习可以感受气息与咬字,以纯十二度练声曲为例,此曲谱中选用“o”母音,能够有效帮助练习者打开口腔。部分练习者在开声练习之前会出现喉头发紧、后牙关无法张开的问题,借助此篇曲谱能够借助“o”音完全打开腔体。在纯十二度练声曲的练习中,在高音g 上根据自身肺活量进行适当演唱,能够帮助练习者锻炼气息控制能力,从而在后续的声乐演唱过程中保证咬字的同一性和语言的艺术性。

七、总结

声乐歌唱艺术作为传承和发扬音乐艺术和语言艺术的重要渠道,已成为我国演唱类别中不可或缺的部分。在近年来的发展研究中,声乐歌唱艺术中汉语语音清晰、歌唱语言艺术已成为需要歌唱者平衡的问题之一。在我国现行的声乐歌唱艺术类别当中,大多是建立在以北京语音为标准音,以北方官话为基础方言的歌唱语言,所以在演唱过程中因演唱者自身因素常常出现字头不准、字腹不圆、字尾不清的问题,从而影响音乐艺术表现效果和歌唱语言艺术表现效果。本文通过对吐字咬字以及歌唱语言艺术等理论概念的梳理以及实际歌唱经验认为咬字、吐字在声乐歌唱艺术中与行腔相辅相成,同时帮助听众和演唱者获得情感共鸣,并且体现出歌唱艺术表现的形式。基于此,为了保证声乐歌唱艺术表现效果和音乐艺术效果,结合《红豆词》的实际咬字、吐字应用提出声乐歌唱练习需要着重加强元音、辅音练习和声乐歌唱练习。