青海喇家遗址的孢粉分析及古环境对生业方式的可能影响*

齐乌云

一、概况

喇家遗址因发现史前地震洪水的灾难现场而举世闻名,喇家遗址位于青海省民和县官亭镇喇家村,地处黄河上游积石峡和寺沟峡之间的山间盆地(官亭盆地)。盆地东西延伸约12公里,南北狭窄约5公里,盆地被海拔2100米左右的山地所环绕,其岩性主要是红色砂岩,山前发育有红土和黄土组成的台地。黄河自西向东从盆地流过,沿河发育有三级河流阶地,遗址坐落在盆地内黄河北岸黄河二级阶地的前缘,高于河面约25米,距黄河水平距离约1公里,盆地内黄河冲积平原的海拔约1800米。

在人类早期的狩猎、采集、捕捞经济时期,古人对环境的依赖程度非常高,而到了农业经济时期,未发明水利设施之前,人类仍以靠天吃饭。因此,气候变化一定程度上制约着人类的生产方式、经济形态及区域文化的发展。气候变化在农业考古研究中一直深受重视,尤其在季风尾闾端的环境敏感地区,气候对经济形态的影响更为突出,地处农牧交错带的喇家遗址也不例外。

我国东南季风的强弱变化,导致区域气候相应变化;随着气候变化,区域植物种类也随之相应变化;随着植物种类的变化,当时居民所利用的植物资源种类和数量也随之变化。本文文中关于喇家遗址齐家文化时期的气候、植被复原,主要依据遗址的孢粉分析。孢粉分析作为植物考古微体遗存研究的一种分析手段,也作为环境考古研究的重要研究技术,不仅揭示遗址使用时期的植被、气候演化过程,而且为遗址周边植物资源的复原、为本区史前文化人地关系研究提供了第一手资料。

青海喇家遗址考古现场

二、材料及研究方法

(一)孢粉样品的采集

喇家遗址的孢粉分析只对齐家文化时期稳定环境下堆积的沉积物进行了孢粉分析。众所周知,洪积层是在非稳定条件下堆积而形成,喇家遗址的特大洪水,将老地层和新地层侵蚀并搬运,快速堆积成新老地层的混合体。地震倒塌堆积和地震砂管喷出物等,也属非稳定条件下的堆积物。依据遗址洪积层和地震倒塌沉积物的孢粉组合,很难准确恢复齐家文化时期的植被、气候环境。我们在喇家遗址F4房址北侧壕沟下部水动力很弱的具有水平层理的齐家文化时期稳定条件下堆积的淤土层中,自下而上采集了1号、2号、3号共3份孢粉分析样品。

(二)孢粉分析方法

孢粉是无性生殖类植物的孢子和有性生殖类植物的花粉的合称,是植物的繁殖器官。孢粉分析是研究植物孢子(苔藓、蕨类植物的繁殖器官)和花粉(种子植物的繁殖器官)的分析手段。孢粉主要由原生质、内壁和外壁组成。由于组成孢粉外壁的孢粉素具有一定的抗酸碱特性,使得孢粉能够在某些沉积中保存数亿年之久。孢粉具有体积小(一般为10-100微米)、重量轻(不到10-9微克)和产量大的特点,易于被风吹扬而散落地表。尽管有些植物的花粉可以传播上千公里(如松粉),但绝大多数植物的花粉均散落在母体植株的附近地区,并混合在一起,这就使得孢粉组合具有综合特征,基本能够反映区域当时植被的面貌、古气候等古环境。孢粉外壁是孢粉分析研究的对象。不同植物种属的孢粉粒,在大小、形状、壁的结构(如萌发孔、壁的分层和表面纹饰)方面,一般都有所不同。将样品经酸碱处理及重液浮选,在高倍生物显微镜下,根据孢粉形态特征,一般可以鉴定出植物种属。一定的植物要求有一定的生态环境,根据分析样品的孢粉组合特征,与采样剖面的沉积过程、地貌部位以及土样中孢粉的生产、搬运、堆积过程相结合进行分析、综合,可以揭示当时的植被、气候以及人们生业环境的真相。

喇家遗址3个送检样品的孢粉分析是在中国社会科学院考古研究所环境考古实验室完成。用于处理的单个样品重量为50g。样品中加入盐酸去除钙质,加入氢氟酸去除硅质。为使孢粉更加富集,采用过筛法和重液浮选法去除杂质。为了提高孢粉壁结构的清晰度,加入1∶9的硫酸和醋酸酐混合液去除原生质。孢粉薄片鉴定使用的显微镜倍数主要是200倍、400倍和800倍。从薄片中寻找孢粉时需要放大到200倍,找到的孢粉进行种属鉴定时需要放大到400倍和800倍。一般情况下,每个样品鉴定需统计孢粉400粒以上,对于粒数不能达到此标准的样品,尽量统计,直至样品富集物耗尽。孢粉的显微镜鉴定类型包括乔木植物花粉、灌木及草本植物花粉、蕨类植物孢子。孢粉百分比计算以孢粉的总和为基数,统计出各种孢粉在总数中所占百分比的含量。

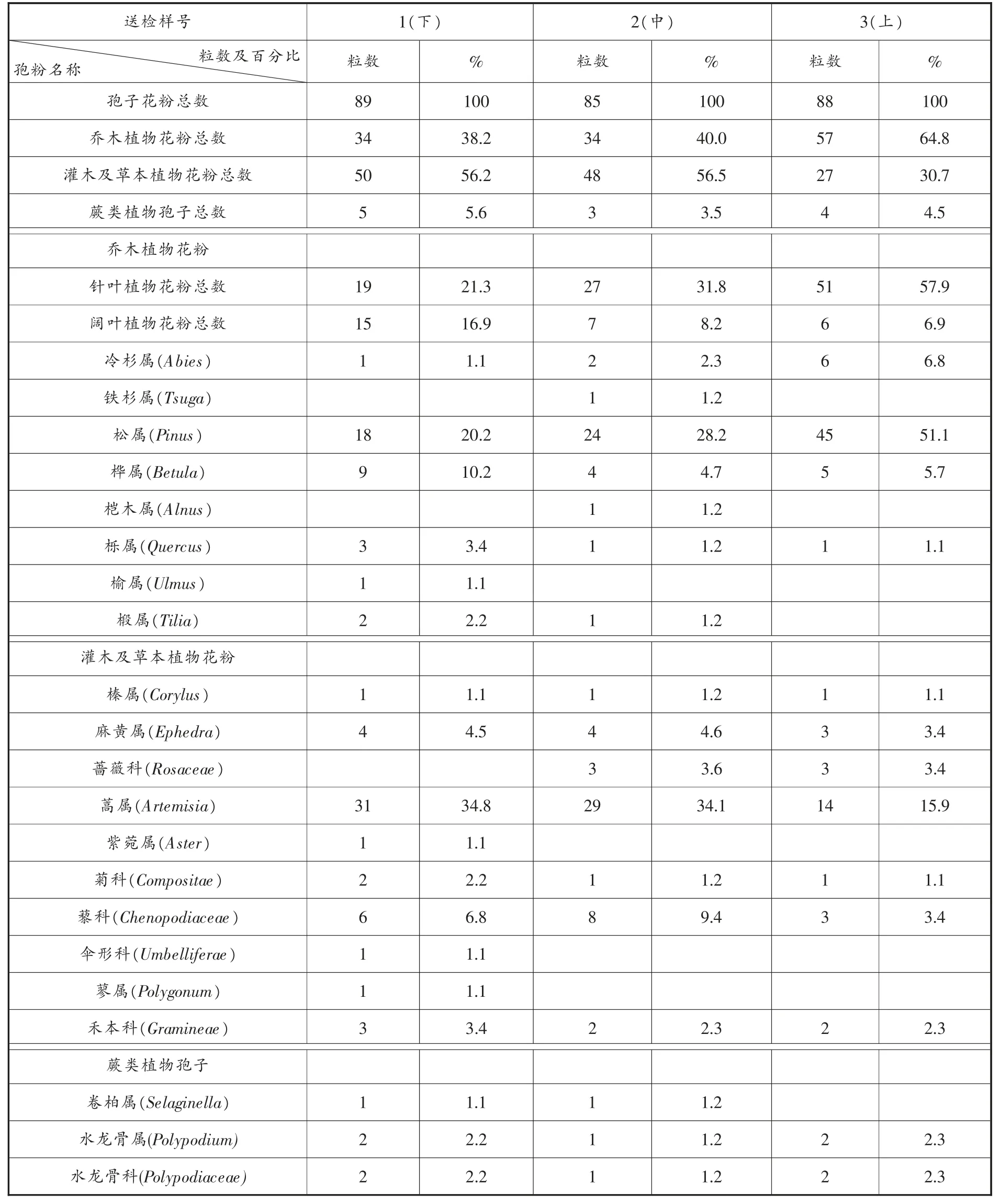

三、实验结果

喇家遗址3个送检样品的孢粉分析,统计到262粒孢粉时,共鉴定出20个植物科属的孢粉,其中乔木植物花粉有8种,灌木及草本植物花粉有9种,蕨类植物孢子有3种(见上页表1)。喇家遗址壕沟剖面的孢粉含量并不高,可能与沉积物的粒度大小、人类活动、孢粉产量、搬运、堆积、保存环境等有一定的关系。

表1 青海喇家遗址孢粉统计表

四、初步结论与讨论

(一)喇家遗址孢粉组合所反映的齐家文化时期的古植被与古气候

上述孢粉统计表中各种植物的生态习性对喇家遗址当年的环境复原,提供了不可或缺的参考资料,但仅仅依据单个植物种属来恢复古环境,可靠性欠佳,孢粉学者们重视植物孢粉组合的变化来反映环境演变过程。

孢粉分析结果表明,喇家遗址壕沟探方下部淤土的孢粉含量偏低,每一样品未能统计到100粒孢粉,但其孢粉组合似乎也能说明喇家遗址齐家文化时期的植被、气候环境(见上页表1)。

1.送检的1号、2号样品堆积时期的孢粉组合及其环境

在喇家遗址送检的1号、2号样品的孢粉组合中,乔木植物花粉占38.2%~40.0%,灌木及草本植物花粉占56.2%~56.5%,蕨类植物孢子占3.5%~5.6%。在乔木植物花粉中,针叶植物花粉占21.3~31.8%,落叶阔叶植物花粉占8.2%~16.9%,针叶树种包括松、冷杉、铁杉,落叶阔叶树种包括桦、栎、椴、榆、桤木等。灌木植物花粉包括榛、麻黄、蔷薇科,草本植物花粉以蒿、藜、禾本、菊科为主,蕨类植物孢子有水龙骨、卷柏。在其孢粉组合中,针叶植物花粉含量超过了阔叶植物花粉含量,但若适当减去遗址孢粉组合中远距离飘来的针叶植物花粉含量,考虑到松花粉产量大、随风飘 扬 远 等 特 征,遗 址 当 时周围的阔叶林面积可能已超过针叶林面积或两者相差不大;但其灌木及草本植物花粉含量超过了乔木植物花粉含量,遗址当时周边可能发育了针叶林和阔叶林面积相差不大的森林草原植被。此外,该时期的阔叶植物花粉含量在整个剖面中呈现最高值,还出现了铁杉属花粉,当时的气候应温和偏湿。

2.送检的3号样品堆积时期的孢粉组合及其环境

在喇家遗址3号送检的样品的孢粉组合中:乔木植物花粉占64.8%,灌木及草本植物花粉占30.7%,蕨类植物孢子占4.5%。在乔木植物花粉中:针叶植物花粉占57.9%,落叶阔叶植物花粉占6.9%,针叶树种包括松和冷杉,落叶阔叶树种包括桦和栎。灌木植物花粉包括榛、麻黄、蔷薇科,草本植物花粉以蒿、藜、禾本、菊科为主,蕨类植物孢子有水龙骨。

在其孢粉组合中,针叶植物以松为主,阔叶植物以桦为主,针叶植物花粉含量远远超过了阔叶植物花粉含量,若适当减去遗址孢粉组合中远距离飘来的针叶植物花粉含量,当时遗址周围的阔叶林面积也不太可能超过针叶林面积。送检的3号样品,当年的堆积时期,在其森林草原植被中,以松为主的针叶植物花粉含量急剧增多,阔叶植物花粉含量明显减少,冷杉花粉增多,铁杉消失,树种单调,乔木植物以松为主,降水量较前期有所减少,气候明显变冷变干。

综上所述,对喇家遗址壕沟淤土剖面的孢粉分析结果表明,齐家文化时期喇家遗址周边主要发育针阔混交林草原植被,但其剖面自下而上(从1号、2号到3号样品)(从早到晚),存在针叶林面积扩大、阔叶林面积缩小、冷杉增多,气候由温和偏湿向寒冷干燥方向发展的趋势。这一变化与东亚季风的强弱变化显然关系密切。

(二)喇家遗址当时周边人类可利用的植物资源

喇家遗址当时周边生长的自然植被,为古人提供了植物资源。通过喇家遗址的孢粉分析发现遗址当时附近分布有松属、桦属、栎属、栗属、胡桃属、榛属、榆属、麻黄属、菊科、紫菀属、藜科、蔷薇科、禾本科等植物花粉,其中栎属、栗属、胡桃属、榛属等植物的种子是可以吃的;榆树的嫩果和幼叶可以食用,有文献记载,在19世纪中期挪威大饥荒时,挪威农民以水煮熟榆树树干来充饥;蔷薇科中有很多果树,如桃、李、杏、梅、苹果、梨、枇杷等,推测当时的人类获取食物资源的方式中应包括采集植物。喇家遗址的木炭分析表明,喇家遗址居民在日常生活中使用松木、栎木和桦木,可能用松木制造葬具,在孢粉分析结果中:松占20.2%-51.1%,栎占1.1%-3.4%,桦占4.7%-10.2%,可见遗址周边生长的自然植被,为遗址先民提供了燃料、建筑材料、葬具、食物等植物资源。此外,在当时遗址周边还生长了一些药用植物,如麻黄、伞形科、榆等,当时人是否已了解这些药用植物的功效不得而知;如果古人认知有限不会利用,则遗址周边的这些植物资源也发挥不出它的功能。在遗址附近的药用植物中,麻黄属在我国的应用已有上千年的历史,有解表、散寒、平喘、止咳、利水等功能和松弛平滑肌、收缩血管及中枢兴奋等作用,可治风寒感冒、风寒咳嗽、气喘、水肿及支气管哮喘等病;伞形科在药用方面如著名中药材当归、川芎、白芷、前胡、防风、柴胡、独活、藁本、明党参、羌活、北沙参等,有些种类能够治疗冠心病、肿瘤、白斑病等;榆树的果、树皮和叶可入药,如中医药材榆白皮是由榆树干燥树皮或根皮之韧皮部制成,有主治大小便不通,五淋肿满、疥癣、痈肿和滑胎之作用。坚韧的榆树皮可以制成绳索。此外,禾本科、藜科的不少种属是主要的牧草饲料。蔷薇科有些树种是良好的观赏植物,如绣线菊、蔷薇、月季、海棠、梅花、樱花和白鹃梅等,菊科、紫菀、蔷薇科等植物分布在遗址内外,给古人增添不少精神层面的观赏色彩。

(三)气候变化对喇家遗址先民生业方式的可能影响

自人类出现以来,气候环境与人类活动之间始终存在着紧密联系。以北京天坛祈年殿为例,当时的皇帝每年在这里祈祷风调雨顺,可见水热条件在农业经济中的重要性。以现今人与气候关系为例,联合国“巴黎协定”体现了当今世界对气候变化趋暖带来危险的重视,各国通过减少碳排放,试图控制气候变化升温的幅度,以免全球变暖导致冰雪融化,引起海平面上升,吞食人类家园。在人类强大的改造能力面前,现今气候变化升温给人类依旧带来了很多不利影响,何况远古时代,越是早期,人类越依赖自然。

青海喇家遗址-隅

喇家遗址由于地处东亚季风边缘,其气候波动尤为敏感。气候变化对史前喇家居民的生业经济产生了一定的影响。喇家遗址孢粉分析发现,当时植被以森林草原植被为主,适宜发展草原畜牧业,但喇家先民仍未改变以小米为生的生业活动。喇家遗址出土人骨的碳/氮同位素分析结果显示,喇家先民以粟黍为其主食,并辅以一定比例的肉类,体现出旱作农业区的食物特征。据前人研究,马家窑文化到齐家文化早中期阶段,当时人们的经济形态以粟黍旱作农业和以家 猪 为 主 的 家 畜 饲 养 方 式 为 主,在其墓葬中常见随葬猪下颌骨的现象,但到了齐家文化晚期阶段墓葬中猪下颌骨有所减少,并开始出现随葬羊骨的情况。喇家 遗址偏晚阶段的气候变化,可能导致在兼有牧业的农业经济中牧业成分继续增多。气候变冷变干,导致河流下切加深、地下水位下降、河流阶地面干旱少雨,以粟黍为主的旱作农作物产量降低,古人为了解决温饱问题,不得不另想补救措施。气候、地貌、水文、植被等自然因素是喇家遗址先民生业经济形态转变的主要原因之一;但如果当时没有欧亚大陆史前东西文化的交流、传播和迁徙活动,喇家先民的生业可能会更多地选择以狩猎、采集、捕捞作为农业经济的补充,因此,喇家遗址齐家文化选择的农牧混合模式是气候变化和文化交流共同作用的结果。

应当指出的是,喇家遗址史前地震和洪水,造成遗址内形成大量倒塌堆积和快速堆积等非正常堆积的地貌,不便采集遗址内大量孢粉样品,因此,本文孢粉样品较少,有待于今后通过遗址内外送检样品的对比分析,提高其环境复原的可靠性,以便正确认识自然环境对考古文化发展过程的影响。

鸣谢:在野外考察和采样过程中,笔者得到了叶茂林、任晓燕、王国道、张小虎、蔡林海、肖永明、何克洲等同志的大力支持和热情帮助,谨在此一并表示衷心感谢!