NBI肠镜下UC患者不同黏膜血管形态分型对UC患者肠黏膜炎性反应和血管生成的预测价值

匡晓琴,郭风繁,李 卿 (.湘南学院附属医院消化内科,湖南 郴州 423000;2.湘南学院临床学院,湖南 郴州 423000)

疡性结肠炎(UC)属于肠道慢性炎性反应疾病的一种,主要表现为大肠黏膜持续炎性反应、肿胀、溃疡等,多发生于直肠及下段结肠部位,且随着时间延长炎性反应越发严重。目前临床针对该病病因尚无统一定论,据推测,其发生与遗传因素、病毒或细菌感染引起的肠道免疫过度活跃、环境因素等有关。疾病典型症状有腹痛、腹泻、便血等,少数还伴有食欲不振、发热、关节痛等情况[1]。研究显示,病变肠道部位与严重程度直接关系到患者症状严重程度。利用窄带光成像(NBI)肠镜可清晰显示病变黏膜表面结构及毛细血管,该技术目前在临床胃肠道早期肿瘤诊断中得到广泛应用[2]。本次研究对UC患者86例利用NBI肠镜开展黏膜血管形态(MVP)分型,对比不同MVP分型下相对应黏膜组织病理活检结果,进一步探究应用NBI肠镜开展MVP分型预测肠黏膜炎性反应和血管生成情况的价值。现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:选取2020年3月~2021年3月收治的86例UC患者为研究对象,男49例,女37例;年龄32~79岁,平均(55.52±10.21)岁,病变范围:广泛结肠型20例,左半结肠型36例,直肠型30例,非活动性13例;Mayo评分:轻变35例,中度26例,重度12例。所有患者基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①参考《中国炎性反应性肠病诊断治疗规范的共识意见》纳入对象均与UC诊断标准相符,且通过肠镜、病理诊断证实;②所有受检者事先知情研究内容、风险,具有良好配合性;③此研究获取医院相关部门审批。排除标准:①并发肝、肾等重大脏器功能障碍;②存在认知缺陷、精神障碍问题;③凝血机制异常者;④妊娠、哺乳期的女性;⑤并发免疫性疾病;⑥病历资料不真实、不可靠,或治疗中途随访失联者。

1.2方法:所有患者均接受结肠镜检查:提前做好肠道准备,选择带有窄带光成像系统的结肠镜,在普通白光模式下置入结肠镜到回盲部,退镜时利用普通白光模式对病变结肠结构及黏膜情况进行观察判断;结直肠可分为回盲部、升结肠、横结肠、乙状结肠、降结肠、直肠等六个肠段,在普通白光模式下,对每一段有黏膜炎性反应病变的肠段判断出存在明显炎性反应的部位,然后切换到窄带光成像模式,采集并保存图像。在检查过程中需确保内镜前端部位与病变黏膜靠近,从而取得清晰图像,并在窄带光成像模式下,选择炎性反应部位至少一块组织进行病理学活检。

1.3观察指标:①由我院2名具有丰富临床经验且通过培训后的专业高级内镜医师,采取随机双盲法对获取图像进行评估,医师事先并不知情患者临床资料及内镜、病理检查结果,如两人存在分歧经协商后统一结果,分析判断MVP分型[3]。②MVP分型标准:利用NBI模式可以清晰直观显示黏膜内毛细血管网,不论规则或不规则均判定为清晰;在NBI模式下如果无法清晰显示黏膜内血管网或显示模糊则判定为模糊;在NBI模式下黏膜背景表现为暗褐色,导致无法观察黏膜内血管网判定为消失。MVP分型:清晰、模糊、消失三种[4]。NBI模式下不仅能够对MVP清晰显示,同时还可以对腺管表面形态给予强化显示,因此在NBI模式下,如果MVP无法清晰观察,可利用表面腺管形态进行评价。同时在NBI模式下表面腺管形态把MVP消失分为绒毛型、隐窝开口型两种亚型,绒毛型在内镜下呈现出绒毛状腺管形态,隐窝开口型在内镜下表现出白色、小圆形隐窝开口。③组织病理学检查:病理组织石蜡包埋切片,并利用苏木素-伊红染色,参考结肠炎组织学评价标准,以0~4级分级黏膜炎性反应程度。判断依据:无炎性反应判定0级;存在轻度非活动慢性炎性反应,炎性反应细胞结构变化或浸润判定1级;存在轻度活动性炎性反应,固有层受到中性粒细胞浸润判定为2级;存在中度活动性炎性反应,破坏腺管隐窝判定为3级;存在重度活动性炎性反应,并伴有溃疡、糜烂判定为4级[5]。CD31作为血管内皮特异性标记物,通过免疫组化染色后定量分析每视野血管技术,从而判定微血管密度;血管内皮生长因子(VEGF)免疫组化染色后,可半定量评估黏膜VEGF表达水平[6]。

2 结果

2.1NBI肠镜检查结果:86例患者经NBI肠镜检查共计145处结肠或直肠肠段,根据NBI下分型标准,清晰48处,模糊62处,消失35处。其中110处清晰或模糊肠段,其表现腺管形态呈隐窝开口型,利用NBI模式下观察较困难;35处消失肠段表面腺管形态分型评估,绒毛型20处、隐窝开口型15处。

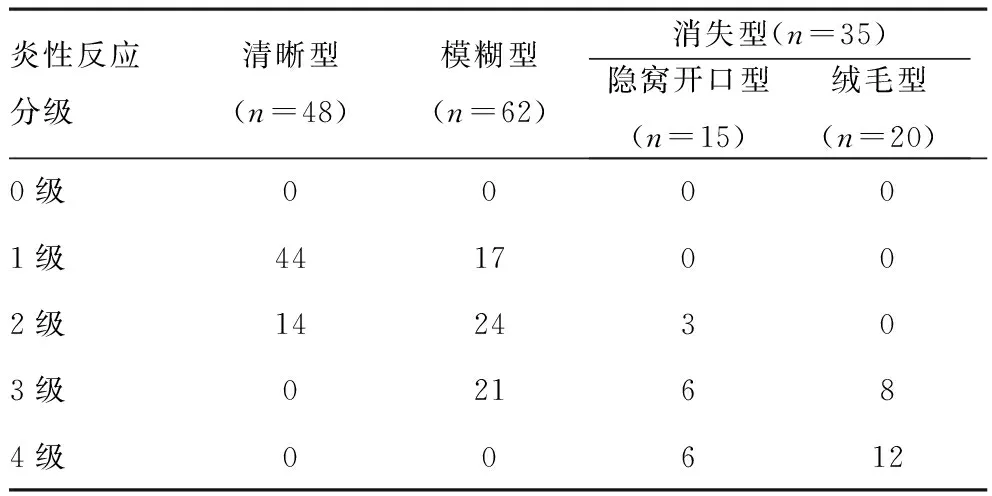

2.2NBI肠镜检查MVP分型与黏膜炎性反应的关系:消失型的肠黏膜炎性反应程度分级明显高于清晰型、模糊型(P<0.05);同时模糊型肠黏膜炎性反应程度分级高于清晰型(P<0.05);但消失型不同亚型肠黏膜炎性反应程度分级差异无统计学意义(P>0.05)。总之NBI肠镜下MVP分型与黏膜炎性反应程度密切相关。见表1。

表1 NBI肠镜检查分型与黏膜炎性反应的关系(n)

2.3NBI肠镜检查MVP分型与血管生成水平的关系:NBI肠镜MVP分型从清晰-模糊-消失微血管密度逐渐升高,VEGF表达逐渐下降,不同MVP分型微血管密度、VEGF表达评分差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 NBI肠镜检查MVP分型与血管生成水平的关系

3 讨论

对于溃疡型结肠炎患者,黏膜组织学炎性反应程度直接关系到疾病治疗方案制定与处理,应用NBI肠镜技术可以对黏膜表层血管增强显示,使黏膜表面结构显示对比性提高。研究显示,利用NBI肠镜可以对黏膜血管形态进行清晰直观显示,与普通白光肠镜相比较更具优势,能进一步反映且直接判断患者炎性反应范围[7]。

本次研究结果:NBI肠镜下将UC患者MVP分型为清晰型、模糊型、消失型,消失型的肠黏膜炎性反应程度分级明显高于清晰型、模糊型,NBI肠镜下MVP分型与黏膜炎性反应程度密切相关。在NBI下,组织学非活动性炎性反应黏膜,可清晰显示出黏膜内毛细血管网;轻度-中度活动性炎性反应黏膜受黏膜颗粒感、水肿的影响,导致微血管网变得模糊;中度-重度活动性炎性反应黏膜,由于黏膜颗粒充血、红肿,甚至溃疡、糜烂,从而导致黏膜表现出深褐色背景,从而无法观察黏膜内血管网[8]。此外,但消失型中不同亚型(隐窝开口型、绒毛型)肠黏膜炎性反应程度分级差异无统计学意义。

UC患者存在明显的血管生成组织病理学表现,主要致病机制为黏膜VEGF诱导血管内皮通透性提高。黏膜内血管生长因子表达水平升高,致使血管生成非生理性异常提高,导致血管通透性增加,从而促进炎性反应细胞浸润,不仅起到持续性促炎作用,同时不利于溃疡愈合。

综上所述,UC患者在NBI肠镜下开展MVP分型,可间接预测黏膜炎性反应程度及血管生成活性,有助于改善患者临床结局。