北京半亩园的石景营造

温玉鹏

北京的私家园林早在明代已有盛名,刘侗《帝京景物略》所载之成国公适景园、英国公之张园,皆名著一时。1947年,芸子在《北平怀仁学会半亩园考略》中谈到:“入清以来,园林亦胜,或承遗迹,或创新构,其著称南北、名重京师者则有完颜氏之半亩园。”半亩园在北京东城弓弦胡同,本为清初兵部尚书贾汉复的宅园。据麟庆从旧园主处听来的“小道消息”,园中的石景为李笠翁点缀。“当国初鼎盛时,王侯邸第连云,竞侈缔造,争延翁为座上客,以叠石名于时。”此为麟庆购买半亩园的“因缘”。

一、拜石拜石:半亩园之石景

据麟庆曾孙王佐贤的说法,麟庆最欣赏该园中所堆山石。购置后,首先绘图烫样,请良工精修,持续经营,添补佳料,使此园逐渐恢复旧观。其中重点是对石景之营造,尤重布石、叠石、砌石的组合构图方法,在乎愈境,而不求规模。

首先根据石型、石性选取适宜的营建方式。明清时期,江南园林中的石景构图,“有代表性的,一种是太湖石石性为特征而产生的构图手法。另一种是黄山石手法。”太湖石属石灰岩,由于经年的侵蚀而形成孔洞,表面圆浑,没有横竖纹理,正所谓“透、漏、瘦”之致。在园景组合构图上,以聚石堆砌造山手法为主,以独立、散点为辅,这也是构成苏州湖石组景的常用手法。黄山石的石性呈块、条状,颜色较为单一,其分布遍及中国各地,以叠砌构图手法传布较广。

半亩园所用园石,多属西山石,青质呈片、块状,适于横向叠砌。麟庆曾有意购置西山石,然“顾西山石青质薄多片,其礌砢黄而有致者,出永宁山,今封禁。”园北院沿东墙两组石景,采取高不过五个叠层,宽不过十个砌垛,以粉墙为衬景,空实交替,左右、高低错落,加上横石与立树的对比,增添了北方园林石景构图的风格。其后在垒石为山的基础上,引水作沼,通以沟溪,喷水为泉,夹石作瀑,由此酷似江南名园,名噪京华。部分景观甚至直接依托于石山而作。如“嫏嬛妙境”,为园内的藏书之所,其南横板作桥,下通人行,西仿嫏嬛山勢,开石洞二,后轩三楹颇爽垲。由汤贻汾书篆体自集句为楹帖曰:“万卷藏书宜子弟;一家终日在楼台。”

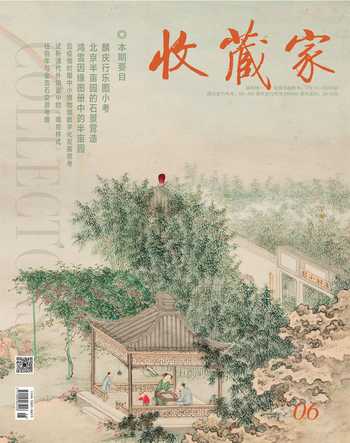

《鸿雪因缘图记》中“焕文写像”处为玲珑池馆(图1)。清道光二十三年(1843),麟庆奉命总督东河,贺世魁来送行,邀陈朗斋同坐玲珑池馆流云槎上。图中正是贺世魁为麟庆画像的场景。从中可以看出,玲珑池馆的营建与清代王云绘《休园图》(图2)中的轩榭相似,两者都以水池和山石为中心,主体建筑在山石北侧,院内曲院长廊,碧水亭榭,特别是假山怪石,嶙峋突屹,成为图中最为引人注目的部分。《休园图》是王云应休园第四任园主郑玉珩之请,以休园主人的日常活动为线索,对这一扬州私家园林的图像记录。从创作的目的到展现的园林石景,《鸿雪因缘图记》与《休园图》皆有可资对照之处,其间略可见南方园林对半亩园的影响。

鉴于园林整体空间和水域面积的有限,作半亩园时,利用了平屋顶屋面可登临的特点,以“退思斋”屋顶为平台,与石洞上少量砌石蹬道相连,营造出“蓬莱台”,并与“近光阁”相连,成为半亩园的最高眺望点。同时考虑到石性的特点“前三楹面北,内一楹独拓东窗,夏借石气而凉,冬得晨光则暖”,以“石气”调解室内温度与湿度。

在“垒石为山”的格局基本确定后,麟庆还对所有布置、配备,室内装修、陈设,几经研考推敲,“故雅而不入流俗,朴素大方而无富贵气,形成独特风格”。园门处建有一坊牌,上嵌石额,刻有“半亩园”三字,乃笠翁手书。

在正堂云荫堂旁边,特别营建拜石轩。“拜石”之名出自北宋米芾“米癫拜石”的掌故,明清以降,业已成为赏石风潮下的一个标志性的“案例”,从明代张复、郭诩(图3)、陈洪绶,到清代任伯年、吴昌硕等人,乃至当代名家皆有此题材的作品。

拜石轩作为半亩园的标志性景观,也是石景的中心。麟庆《拜石拜石》中说:“乃集旧存灵璧、英德、太湖、锦州诸盆玩,并滇黔朱砂、水银、铜、铅各矿石,罗列一轩。轩前后凡六楹,后三楹,一贮砚,一贮图章,一镌米元章洞天一品石论于版壁。”

另有石玩数件,罗列如下:

木假石一,高九尺,质系泡素,洞窍玲珑。

星石一,围四尺,上勒晋卞忠贞公壶诗,成哲亲王诒晋斋跋,色黑而黝,古光可鉴(图4)。

大理石屏一,高七尺,九峰嶙峋,旁镌阮芸台先生点苍山作屏。

插牌一,天然云山,云中一月,影圆而白,山头有亭。四柱分明,承以檀座,座镌吴匏庵、姜西溟跋,谓为山高月小,然是矣,而未尽亭之妙,盖因缘在我,故画仙特绘见亭耳,因名曰“见亭石照”,袍笏拜之,并将轩名命名为“拜石”,题楹帖云:“湖上笠翁,端推妙手;江头米老,应是知音。”

除了作为搜藏赏石的拜石轩,半亩园还以零星石景为特色,高低凹凸,嶙峋挺拔,点苔叠翠,曲径通幽。从《鸿雪因缘图记》的插图中可以看到颇多小型石景。园中石景直到民国时期尚在。邓之诚在《骨董琐记》说,拜石轩专陈怪石供、大理石屏、端砚、印章累累(图5~图7)。1929年,黄秋岳游半亩园,作五古一首,题云“晚游半亩园,遇敬宜、守自、释戡,睹一奇石,亦标值求售,感赋此诗”。正所谓“石兄值几钱,相鬻不可代”,有感于半亩园的荒废,及其藏石之流散。

综合来看,麟庆时期的半亩园以假山取胜,以平台游廊串联建筑物,并通过园墙分隔出一些更小的院落,平台兼具借景之妙,是其一大特色。“半亩园融合了南北私家园林的一些特点,比一般京城宅园中常见的一正两厢格局要灵活得多,但比起南方园林来则要显得庄重。”点缀于院内的点点石景,与珍稀花木相辉映,亦增特色。

麟庆作为李笠翁的追随者,在园林营建中也自觉不自觉地承袭了李笠翁的理念。《闲情偶寄》为李笠翁的代表作之一,分饮馔、颐养、种植、居室、器玩、词曲、演习等部。其中居室部有“山石”一节,从大山、小山、石壁、石洞、零星小石等角度,阐述了明清之际的赏石理念。在《小山》中说:“言山石之美者,俱在透、漏、瘦三字。此通于彼,彼通于此,若有道路可行,所谓透也;石上有眼,四面玲珑,所谓漏也;壁立当空,孤峙无倚,所谓瘦也。”从“嫏嬛妙境”到“蓬莱台”,有曲径相连,正可谓“透”;拜石轩前的木假石,乃至多处的石景,幽斋磊石,洞窍玲珑,正所谓“漏”;而从室内到室外的空间,零星点缀的独立赏石,正可谓“瘦”。

半亩园之石景既依托藏石悠久而有趣的历史典故,又揭示赏石所蕴含的象征性、人格化等思想内涵,全景式展现出明清赏石风潮下的文人自省,与具有自述性质的《鸿雪因缘图记》相得益彰。

二、清代江南园林之石景陈

从周在《梓室余墨》中论清代叠石时谈到:“予尝论我国之叠石,可分北京、苏州、扬州、杭州四大体系。”其中,北京叠石其影响及于华北热河。苏州则包括太湖沿岸诸县。扬州又延及苏北各地。除北京外,苏州、扬州与杭州皆属“江南地区”。

1.扬州园林

金安清、欧阳兆在《水窗春呓》中谈到:“扬州园林之胜,甲于天下。”由于乾隆朝六次南巡,各盐商穷极物力,以供宸赏,计自北门直抵平山,两岸数十里楼台相接,无一处重复。其尤妙者在虹桥迤西一转,小金山矗其南,五顶桥锁其中,而白塔一区雄伟古朴,往往夕阳返照,箫鼓灯船,如入汉宫图画。“盖皆以重资广延名士为之创稿,一一布置使然也。”按其说法,扬州以园林亭榭为特色,虽皆由人工,而匠心灵构,以至城北七八里夹岸楼舫无一同者。其中最旷逸者,或为康山草堂。而尉氏之园,湖石亦最胜,闻移植时费二十余万金。

又如平山堂,其九峰园、倚虹园、篠园、西园曲水、小金山、尺五楼诸处,自天宁门外起直到淮南第一观,楼台掩映,朱碧鲜新,宛入赵千里仙山楼阁中。金武祥《粟香随笔》云:“扬州平山堂最称名胜。”并录陶篁村诗云:“遥闻天半起笙歌,面面雕空瞰碧波。若计扬州二分月,红桥应占一分多。亚字墙围万柳条,枣花帘北酒旗飘。不教尺地清闲过,更遣长廊接画桥。平山堂接古名蓝,太守遗踪仔细探。山色有无何处领,一帘烟雨望江南。”

扬州园林中,以石为胜。如片石山房,相传为石涛手笔。钱泳《履园丛话》云:“扬州新城花园巷又有片石山房者,二厅之后,湫以方池,池上有太湖石山子一座,高五六丈,甚奇峭,相传为石涛和尚手笔。”又如九峰园,奇石玲珑,其最高者有九,故名。“相传皆海岳菴旧物也。高宗南巡见之,选二石入御苑,止存七峯,近又颓废,不过四五石而已。”清人高东井有诗云:“名园九箇丈人尊,两叟苍颜独受恩。也似山王通籍去,竹林惟有五君存。”

清代袁耀绘《扬州四景图》(图8、图9),绢本,设色,纵57、横66.1厘米,现藏于北京故宫博物院。所绘为扬州北郊的四处名胜景点,均为写生之作,皆涉石景。如“平流涌瀑”画夏日高树浓荫,茂茂森森,以浓厚的墨色点染,华滋苍润。“万松叠翠”特写秋时萧瑟之景,构图平远、空明,远景山石以简笔勾勒,林木萧疏,只有常青的松树依然叠翠。其中的石景可谓是画面的点睛之作。

直到20世纪,现代画家在扬州写生时,仍重在展现层层叠叠的山石。如1962年陆俨少创作的《扬州个园》(图10),突出以石为胜的特点。嶙嶙的山石上,亭台杂于其间,别具一种荒情野趣。其以线条取胜,繁简轻重,浓淡干湿,极尽变化,且圆灵多变,力透纸背,富有节奏感和韵律感。

2.苏州园林

叶圣陶在《苏州园林》中提出“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术。或是重峦叠嶂,或是几座小山配合着竹子花木,全在乎设计者和匠师们生平多阅历,胸中有丘壑,才能使游览者攀登的时候忘却苏州城市,只觉得在山间。”话虽简明,却道出了苏州园林石景的特色,其所说的“倪云林的小品”或是狮子林。

狮子林相传始筑于元末,为倪云林所筑,“自出画意,堆假山石,为天下第一”。清人梁章钜指出,狮子林可能并非倪氏所筑,而是元至正间僧天如惟则延朱德润、赵善长、倪云林、徐幼文共商叠成,只是因为倪云林名气更大,后人才以讹传讹。

清初,狮子林改作画禅寺,太仓王以衔买寺之后半,仍为狮子林,春秋佳日开放,任人游览。乾隆皇帝南巡江南,重新整修荒凉的狮子林,始开辟薙草,筑卫墙垣。当时有狮子峰、含晖峰、吐月峰、立雪堂、卧云室、问梅阁、指柏轩、玉鉴池、冰壶井、修竹谷、小飞虹、大石屋诸胜,湖石玲珑,洞壑宛转,上有合抱大松五株,又名五松园。作为石景最具代表性的园林之一,乾隆曾三度駐跸,赐真趣亭匾,作《狮子林十六景》诗。沈德潜作《恭和御制游狮子林元韵》:“昔游狮子林,与偕方外士。如游深林中,宛然离城市。五松空岩巅,年逾四百矣。洞穴地底通,游者迷彼此。传自荆蛮民,古朴绝文饰。一从别去后,忽忽成暮齿。景象付梦寐,千里在尺咫。近闻主数移,谁问荒邱水。辟疆秪空名,隅地安足掎。幸有画卷存,内府叹观止。淡静与天游,清气入肌髓。至尊问吴风,林园犹未毁。卤部屏盛仪,里巷经故址。春余踯躅红,雨后莓苔紫。地重倪云林,品高赵承旨。从兹艺苑人,不薄林居子。”

狮子林作为苏州之名胜,早在明代已有画作流传。明代徐贲曾写《狮子林图》(图11),纸本,水墨,纵22.5、横27.1厘米,现藏于台北故宫博物院。画正中的山石上篆书“师子峰”三字,对幅有题诗“踞地似扬威,昂霄浑欲吼。猛虎见还猜,妖狐宁敢走。”并有乾隆题诗:“长卷多年藏石渠,盍簪十二见兹初。方知数典因维则。

卓荦雄峰奋迅如。”乾隆南巡之际,命钱维城绘《狮子林图卷》(图12)。是卷为纸本,设色,纵38.1、横187.3厘米,现藏于加拿大阿尔伯特博物馆。画家以平铺式绘狮子林全景,园林内山石耸立,古木参天,道路蜿蜒崎岖,房屋掩映山石之中,廊亭依水而建,九曲婉转;远处云雾升腾,一片苍茫,如临仙境。

不过,对于狮子林的石景,批评之声间或有之。如清人梁章钜谈到,“客有招余重游狮子林者,余笑谢之,盖余于吴郡园林,最嫌狮子林之逼仄,殊闷人意,故前官苏藩时,亦曾偕友往游一次,而并无词组纪之。”近人张慧剑也提出了不同的看法:“狮子林之假山甲于全省。亲见之亦殊寻常。山石堆栈之法虽极玲珑玄曲,特终觉有一种匠气。”在“匠气”之外,更有一种“玄曲”。所谓“流园之漆光。逢人辄露其黄金之色彩。大足扫兴。梦鱼与予。戏就假山捉迷藏。明明相去咫尺数。而奔逐时途经各异。起伏间不觉令人惫于奔命。此或即狮子林假山之所以能博得盛丰。有甲于全省之说也。”

3.杭州园林

童寯在《江南园林志》中写道:“南宋以来,园林之盛,首推四州,即湖、杭、苏、扬也,而以湖州、杭州为尤。”明清时期,杭州园林的选址以山林地和江湖地為特色,并由此对园林布局、筑山、理水、植物配置等方面产生深远影响,形成自由疏朗、富有层次,多用自然山石、水系、植物进行造景,逐步形成了具有本地文化内涵、地域风格和独特魅力的“地域园林体系”。

杭州作为清代中国石景之一派,从西湖行宫到官署书院,从寺观禅林到缙绅宅邸,皆以叠石为重要景观。由于杭州距太湖有一定距离,故杭州园林所用石材并非以太湖石为主,而是兼用太湖石、广东英石、安徽宣石等,甚至因地制宜,运用山中原有的石头进行造景。郭庄、红栎山庄等之类的园林,地处湖滨,地势较平,多用太湖石等小块石料堆叠假山,或以“点石”手法造景,整体上少见大型的具有整体感的独块石料。而位于山林地的园林则多借助于天然的山石群、洞穴、深岩、峭壁等造园,如岣嵝山房、小有天园、吟香别业、留余山居等,将山中的怪石、崖壁直接纳入园中。

陈从周说,杭州的园林在清中叶前假山颇多佳构,以山势雄健、洞曲幽深取胜,与苏南之平冈小阜、曲折多变者不同。至清末民国初期,其假山一为平地堆山,中藏一洞,前后相穿,或以石为栏,中栽花木,量石之多少,拼配成之。几成定局,故以用材而论,不论石之美丑与多寡,必成一山,决不浪费寸石。

西泠印社位于西子湖畔,山水清淑,风景幽绝。1904年,叶铭、丁仁、吴隐、王褆结社于西泠,名曰“西泠印社”,推吴昌硕为首任社长,旨在保存金石,研究印学,兼及书画,被誉为“天下第一社”。其孤山社址现已成为世界文化遗产—“西湖”的核心组成部分之一,也是杭州重要的园林景观。

西泠印社孤山社址并不宽旷,故因山构园,依托孤山的台地地势,在错落的地形中,以多变的造景手法,营造出风格独特且个性鲜明的意境。从总体空间布局上,可分为4个主要庭院—柏堂庭院、前山庭院、山顶庭院和还朴庭园,有南、北、西3个入口。其中,从南入口进入,到以柏堂为核心的柏堂庭院,属山麓地带,地势比较平坦,分布有柏堂、竹阁、书廊、印廊等建筑。“莲池四周的假山石高低错落,相互呼应,犹如孤山的延续,整体构成全园景观序列的开始。”

绕过柏堂为前山庭院。从前山石坊沿山路拾阶而上,沿路布置石交亭、宝印山房、山川雨露图书室、仰贤亭(图13)等建筑,各依山而建,与山势之起伏一致。鸿雪径是前山庭院的结尾,因山而建,其尽头为剔藓亭(图14)。其上,再沿径而上,可到达山顶庭院,以文泉、闲泉为中心,依山兴建华严经塔、四照阁、汉三老石室(图15)、题襟馆和观乐楼等建筑。特别是华严经塔,为全园的标志性建筑。而后,再沿汉三老石室旁的山路而下,可达还朴精庐,与遁庵和潜泉构成了还朴庭院,构成全园景观序列的尾声。

有研究者提出,西泠印社入口庭园和石坊的“不定性”,入口庭园和华严经塔的“两者兼顾”以及廊道半亭和鸿雪径的“双重功能”,从各个角度表现了西泠印社的复杂性与矛盾性之美。

三、另一座半亩园:龚贤的半亩园岁月

在南京,还有一座半亩园,原属于明清之际的画家龚贤。龚贤(1618~1689),一名岂贤,字半千,号野遗、柴丈人,昆山(今属江苏)人。少作诗文。工画山水,师法董源、吴镇,重视写生,自开生面,自谓前无古人,后无来者。用墨层层染渍,浓郁苍润。后人把他与樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪合称“金陵八家”,兼工诗文。“诗文不肯苟作,呕心抉髓而后成,唯恐一字落人蹊径。”善用墨,继承与发展宋人“积墨法”,形成了浑朴中见秀逸的积墨风格。

龚贤性孤僻,与人落落难合。清兵攻破金陵,有感于反清复明无望,寓金陵(今江苏南京),在清凉山筑半亩园,自称扫叶僧,居所为“扫叶楼”,栽花种竹,悠然自得,还请王石谷画《半亩园图》,并题长跋描写“半亩园”的景色:“清凉山上有台,亦名清凉台。登台而观,大江横于前,钟阜横于后。左有莫愁,勾水如镜;右有狮岭,撮土若眉;余家即在此台之下。转身东北,引客视之,则柴门犬吠,仿佛见之。”

卜居半亩园时,龚贤深居简出,作画课徒,过着“日长无事,悠然自得,笔墨之余,惟高枕而梦羲皇而已”的生活,著《半亩园诗草》《半亩园尺牍》等。这一时期,也是龚贤晚年创作的高峰期。创作于1673年的《千岩万壑图》(图16),纸本,水墨,纵27.8、横980厘米,是龚贤的代表作之一。写千岩万壑,气势磅礴,从右至左,在有限画面空间内,再现了山峦、高丘、林木、山涧、农舍、清江、苇渚、野渡、空舟等,虽纷繁复杂,然笔笔不懈,尽显出一种沉寂萧疏、清和静谧之美感。山峦圆润,墨色深厚,平铺绘制,画面朴实。画面的尾部以一空亭置土丘上,以一段山峦向画外展开,给人以无限的遐想。研究者认为,其笔下的自然对象是南京长江沿岸景色,“我们从他的众多画面中能够清晰看出此种景象,但又不像金陵画派其他画家笔下的金陵胜迹可以明确辨别。这是龚贤将眼睛所见的实景转换成心中幻境的结果。”

半亩园作为南京名园,从明清至20世纪,多有题咏。周亮工《龚半千半亩园》言:“万累已全息,荒园足自怡。棋边今态好,酒外古心危。妙画殊无意,残书若有思。屑榆亦可饱,努力莫言衰。”近人题《龚半千画册》云:“此册墨气浓郁,而意致仍复疏淡,佳构也。余往来清凉山,登扫叶楼,辄遐想其人。今读此册为系一词:凭高岸帻,爱面郭小楼,红树林隙。妆点晴峦古画,二分秋色。高人去后阑干冷,笑斜阳,往来如客。野花盈路,当时俊侣,梁燕能识。但破屋西风四壁,对如此江山。谁伴幽寂,湖海元龙未老,醉嫌天窄。笛中唱到渔歌子,剩无多金粉堪惜。暮寒人远,何时重认,旧家裙屐。”

1929年,羽军在《清凉山纪游》中谈到登扫叶楼事。叠遭世乱,仅存遗迹额为明臣史可法手笔。室中悬龚氏遗像四壁,多清代名家书画。郑洪年题句云:“半千半亩此徜徉。风节山高与水长。蓦念众生皆苦恼,吾身那许独清凉。骤雨狂风叶满庭,老夫眼底不曾惊。扫将一箒从容甚,扫却残丛百卉明。”

小结

半亩园作为清代北方园林的重要代表,被认为出自李笠翁之手,特别是石景的营造,展现出南方造园的特点,但并未照搬照抄南方园林的模式,而是因地制宜创造出独特的风格,并与以南京半亩园为代表的南方园林,共同勾画出清代中国园林的整体样貌。

( 责任编辑:李红娟)