基于数据挖掘探讨李乾构治疗反流性食管炎用药规律

贾文玉,李根,王雅欣,李乾构,汪红兵

1.北京中医药大学临床医学院,北京 100029;2.首都医科大学附属北京中医医院,北京 100010;3.首都医科大学,北京 100069

反流性食管炎(reflux esophagitis,RE)是指胃及十二指肠内容物反流入食管引起食管炎性病变,导致食管黏膜充血、糜烂甚至溃疡,从而引起反酸、烧心、胸骨后灼痛等症状,是胃食管反流病的亚型。近年来,RE发病率呈逐年上升趋势。质子泵抑制剂作为治疗RE的首选药物,虽然在短期内可明显缓解其临床症状,但服药周期长、停药后易复发、对难治性胃食管反流病控制不佳等问题不容忽视,且长期服用会引起骨质疏松、肠道菌群改变、心血管风险等不良反应。近年来,中医辨证施治的个体化治疗优势日益凸显,治疗本病临床疗效显著,不仅能减少不良反应,还能缓解焦虑抑郁状态,提高患者生活质量。

李乾构教授师承京城名医关幼波,从事消化疾病临床及科研工作50余年,对脾胃病诊治颇有独到之处。本研究通过古今医案云平台对李教授治疗RE处方进行分析,总结用药规律,为传承其经验和学术思想提供客观依据,同时为本病临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 病例来源及筛选标准

选取2019年1月-2021年9月首都医科大学附属北京中医医院消化科李乾构教授门诊RE患者病历资料首诊处方作为研究对象。

纳入标准:①患者符合《胃食管反流病中医诊疗专家共识意见(2017)》RE诊断标准;②病历资料完整,包括姓名、性别、年龄、中药处方(药物名称、药物剂量);③经复诊或电话随访确定症状改善,选取首诊处方。

排除标准:①患者合并食管裂孔疝、Barrett食管、食管恶性病变等食管其他病变者;②治疗RE的处方包含西药或中成药者;③中药处方“以方测病”“以方测证”有明显错误者。

1.2 数据规范及录入

参照2020年版《中华人民共和国药典》规范处方药物名称。对药典中未收录的药物,参照《中药学》作为补充,由于不同炮制方法而使中药属性及治疗作用发生改变者予以区分,如“清半夏”“姜半夏”。为确保数据的准确性和完整性,采用双人双机独立录入,录入后对数据进行核对及逻辑检查。

1.3 数据库建立

根据纳入及排除标准,最终收集152例患者病历资料,对其病历信息分解,将患者姓名、性别、年龄、中西医诊断及处方药物名称录入Excel2016,建立数据库。

1.4 数据分析

应用古今医案云平台2.4.0“数据挖掘分析”模块对处方中中药及其属性进行频次分析,对配伍进行关联规则分析。利用“多维分析”模块中“聚类分析”得到常用中药分类,选择“复杂网络分析”得到核心处方组成。

2 结果

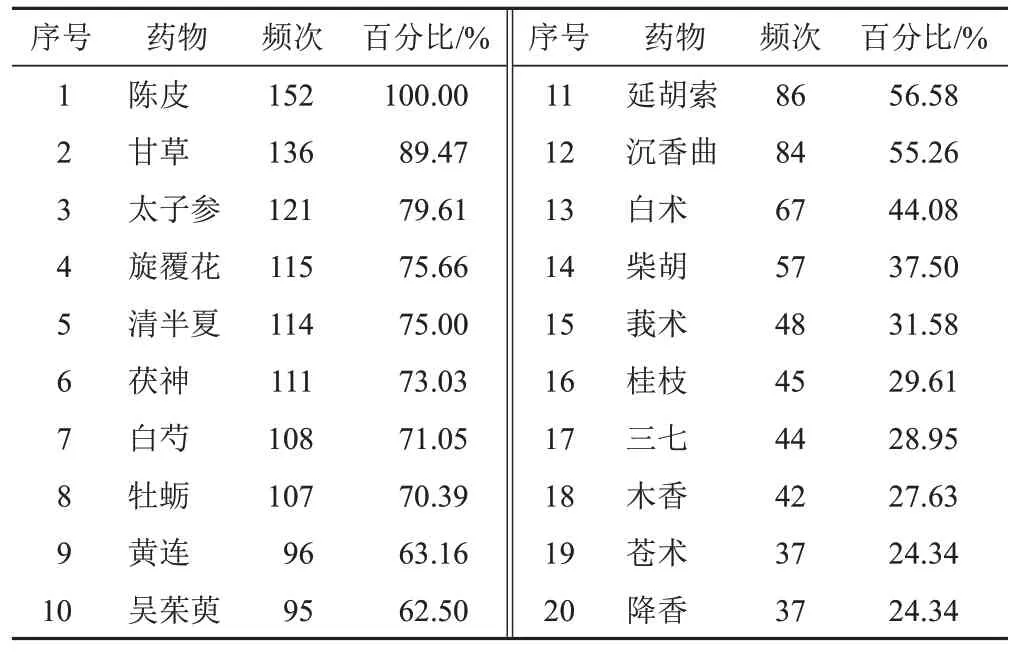

2.1 用药频次统计

152 首处方涉及中药116 味,药物频次2 433 次。对处方进行用药频次统计,按频次由高到低排列,使用频次最高的前5味中药分别为陈皮、甘草、太子参、旋覆花、清半夏,用药频次前20味中药见表1。

表1 152首李乾构治疗RE处方药物使用情况(前20味)

2.2 药物归经及性味分布

对纳入处方药物进行归经统计,所用药物归经以脾经、肺经为主,胃经、肝经次之;药性以温、平、微寒为多;药味以苦、辛、甘为主。见表2~表4。

表2 152首李乾构治疗RE处方药物归经统计

表3 152首李乾构治疗RE处方药物药性统计

表4 152首李乾构治疗RE处方药物药味统计

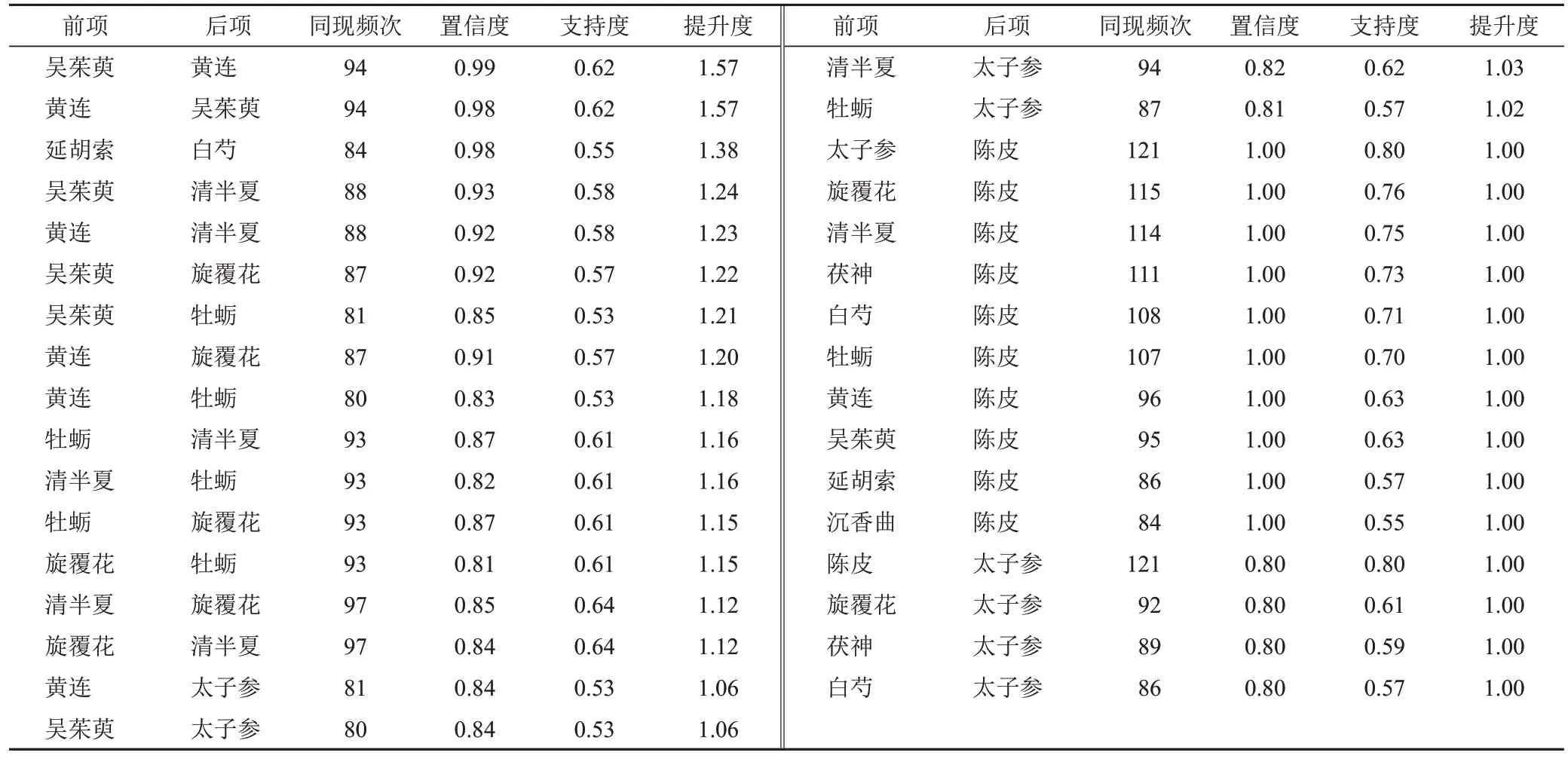

2.3 关联规则分析

对纳入处方进行药物关联规则分析,甘草频次136次,为便于观察其他药物间的关联规则,剔除甘草进行分析。根据文献[8-9]和处方数量,结合古今医案云平台默认参考值,设置信度≥0.8、支持度≥0.5,得到不同药物组合的关联规则33条。见表5。

表5 152首李乾构治疗RE处方药物关联规则(置信度≥0.8,支持度≥0.5)

2.4 药物聚类分析

采用最长距离法,选择欧式距离类型,对前20味高频中药进行聚类分析,结合中医理论和李教授临床用药特点,聚成3类较为合理。第一类:茯神、太子参、陈皮、甘草、牡蛎、旋覆花、清半夏、黄连、吴茱萸;第二类:柴胡、白芍、延胡索、白术、沉香曲;第三类:莪术、降香、三七、桂枝、木香、苍术。见图1。

图1 152首李乾构治疗RE处方高频中药聚类分析(前20味)

2.5 复杂网络分析

对152首处方药物进行复杂网络分析,调节“边权重”可得出核心药物组合。根据数据结果,设置边权重为85,得到李教授治疗RE的核心方药为太子参、茯神、陈皮、甘草、黄连、吴茱萸、牡蛎、旋覆花、清半夏、白芍、延胡索。见图2。

图2 152首李乾构治疗RE处方药物复杂网络(边权重85)

3 讨论

RE属中医学“吐酸”“嘈杂”“胃脘痛”“梅核气”等范畴,但这些病名不能准确涵盖RE特征。李教授根据《三因极一病证方论·胸痞证治》中“胸痞证者,胃中不和,心下坚硬,干呕、噫气……胸前皮皆痛……胸满,气短,咳唾引痛,咽塞不利,习习如痒、咽中干燥,时欲吐呕……咳喘,心腹痞闷”的症状描述,提出采用“胸痞”作为中医病名,可谓见解独到。

《脾胃论》有“内伤脾胃,百病由生”,许多RE患者平素饮食不节,过食肥甘厚味,或烟酒无度,饥饱无常,损伤脾胃,或情志不遂,肝失疏泄,横逆犯胃,或脾胃素虚,痰湿内蕴,浊阴不降,而致胃气反逆。诸多因素均可损伤脾胃,使脾胃升降失司,脾气当升不升,胃气当降不降,从而导致胃气上逆,酸水泛溢发为本病。其中胃失和降是关键,引起胃失和降的原因有二:一为脾胃气虚,张景岳言“吐酸吞酸等证,总由停积不化而然,而停积不化,又总由脾胃不健而然”。脾胃同居中焦,脾主升清,胃主通降,二者共同参与饮食物的消化和吸收,其受纳运化功能的实现主要依赖于脾胃之气,若脾胃气虚,则纳运失司,饮食不化,胃失和降,反逆于上,则会出现纳呆、呃逆、吐酸、嘈杂等症。二为肝气犯胃,肝主疏泄,喜条达而恶抑郁,若情志不畅,肝气郁结,易克脾犯胃,胃失和降,逆下而上,发为本病。但李教授强调,肝气犯胃只是一种标实表象,本质还在于脾胃虚弱,脾虚而致肝气相对过旺,木失土荣,土虚木乘,横逆犯胃,气逆于上。因此,李教授提出脾胃虚弱、胃失和降是RE的基本病机,脾虚失运,水津不布,酿湿生痰,痰湿易阻碍气机,使气滞血瘀,痰湿和瘀血既是病理产物,也是本病重要的病理因素,二者常相互搏结,导致疾病反复发作,缠绵难愈。

李教授治疗RE,主张以补益脾胃为核心,注重恢复脾胃气机之升降,同时兼顾理气、化痰、活血之法。通过用药频数统计发现,高频药物中以陈皮使用频次最高。陈皮性温,有苦降之性,《本草纲目》言其“疗呕哕反胃嘈杂,时吐清水”,为治疗呕吐呃逆之佳品。陈皮辛香走窜,入脾、肺经,有理气健脾、燥湿化痰之功,《本草备要》言其“能燥能宣,有补有泻,可升可降……同补药则补,泻药则泻,升药则升,降药则降”,临证时可灵活配伍。其次为甘草、太子参,二者皆为补虚药,甘草性味甘平,具有补脾益气、缓急止痛等功效,太子参归肺脾两经,既能补脾气,又能养胃阴,两药相涵四君子汤之意,加强健脾益气之效,体现了李教授治疗RE时以调补脾胃为核心的治疗原则。李教授临证一般生用甘草,他认为炙甘草虽补,但味厚过甘有壅滞之嫌,而生用补中却仍有流通之力,使补而不滞。旋覆花苦降辛开,既善于消痞化痰散结,又长于降胃气而止呕噫。半夏味辛性温,擅长燥化中焦痰湿,以助脾胃运化,为燥湿化痰之要药,又能调中和胃,降逆止呕。其中清半夏由白矾炮制而得,白矾有祛除风痰之效,与姜半夏、法半夏相比其燥湿化痰之力更强,前5味高频药物提示李教授治疗RE多选用健脾益气、理气化痰类药物。

本研究药性分析显示,李教授用药以温、平、微寒为主,脾为太阴湿土,得阳始运,故多用温性平和药温补助运,微寒药降气承胃。药味统计以苦、辛、甘味药居多。苦味药能泄、能燥、能坚,具有降泄气逆之功,可辅胃气通降;辛味药能散能行,具有芳香发散之功,可助脾阳升发。两味相合,辛开苦降,升清阳而降浊阴,可使纳运相助,升降归常,体现了李教授善用辛开苦降之品恢复脾胃升降功能的用药特点。甘味药能补能缓,且脾胃喜甘,故用甘味药补益脾胃更佳,同时能舒缓过强的肝胆之气,以缓急止痛。在药物归经属性上,以入脾、肺、胃、肝经最多,RE的病机关键在于脾虚气逆,故本病主要责之于脾胃。肝气升发,可助脾气升清,肺气肃降,则胃气同降,二者左升右降,畅达全身气机,以助中枢,若肝失疏泄,肺失肃降,易引起脾胃气机升降失常,胃气上逆,酸水泛溢,故本病与肺、肝等脏腑密切相关。

通过药物关联规则分析得出李教授常用药对,其中支持度较高的有吴茱萸-黄连、旋覆花-牡蛎,置信度较高的有清半夏-陈皮。吴茱萸与黄连配伍出自《丹溪心法》左金丸,《药鉴》称此方为“吞吐酸水之神方”,以黄连之苦寒,泻肝经横逆之火,佐以吴茱萸之辛热,引热下行,又借其辛散之性疏解肝郁,二者相合,有辛开苦降、相反相成之妙用,共奏清肝和胃、降逆制酸之效。现代药理研究表明,左金丸具有抑制胃酸分泌,提高胃液pH值,保护胃黏膜等作用。旋覆花善于降逆止呕,常与代赭石相配,共降胃中逆气。李教授认为,代赭石乃金石之品,质重苦寒,恐有伤胃之弊,对于呃逆较轻者,多选用收敛制酸的煅牡蛎代替,体现了顾护脾胃的用药特点。半夏、陈皮为二陈汤之主药,《证治汇补》认为此方“健脾燥湿,顺气和中化痰,安胃气,降逆气”,李教授选用燥湿化痰之力更强的清半夏,配以陈皮降气化痰,两药合用,有“治痰先治气”之意。

对前20味高频药物进行聚类分析,可得到3个聚类组合。第一类:茯神、太子参、陈皮、甘草、牡蛎、旋覆花、清半夏、黄连、吴茱萸,即由四君子汤和左金丸加减化裁而来。其中四君子汤作为治疗脾胃气虚的经典方剂,有健脾益气之效,旋覆花、牡蛎和胃降气抑酸,陈皮、清半夏理气燥湿化痰,黄连、吴茱萸清肝降逆和胃,诸药合用,共奏健脾降逆、和胃制酸之功,为李教授治疗RE的基础药物组合。第二类:柴胡、白芍、延胡索、白术、沉香曲为逍遥散加减所得,适用于治疗RE肝胃不和证。李教授强调,肝气贵在调畅,对肝气横恣者,若强制之,易激发其反动之力,故李教授治肝主张养肝柔肝、健脾补肝之法。其中沉香曲是由沉香等20余味中药研粉,和以神曲糊制而成,性温味苦,入肝、肺、胃经,有疏肝和胃、健脾化积之功。临证时,李教授多用沉香曲与柴胡相配疏肝行气以助肝用,白芍养阴补血以滋肝体,延胡索行气解郁、活血止痛,白术健脾益气,诸药相伍,有疏肝解郁、健脾和胃之效。第三类:莪术、降香、三七、桂枝、木香、苍术。本病初期病在气分,病程日久,必由气及血,气滞则痰生,气虚则血瘀,痰瘀互结,又可进一步引起脏腑功能失调,故对于RE后期的患者李教授格外注重活血化痰之法。其中三七入肝经血分,功善散瘀止血,降香辛散温通,可理气化瘀,莪术既入气分,又入血分,有活血化瘀、行气止痛之效,木香功善行气调中,苍术长于燥湿健脾,诸药相合,共奏理气活血、化痰祛瘀之效。《金匮要略》有“病痰饮者,当以温药和之”,再配以桂枝辛散温通,以增强化痰祛瘀之力。

从复杂网络分析结果来看,李教授治疗RE的核心处方由四君子汤、左金丸、二陈汤加减化裁而来。李教授恪守“邪之所凑,其气必虚”的发病观,以健脾益气的四君子汤为基础方,对寒热难辨的初诊患者,首选太子参,又因RE患者多伴焦虑抑郁,故选用茯神宁心安神。临证视患者病情不同可加白术,大便干者用生白术,大便软者用麸炒白术,大便溏者用焦白术,伴有萎缩性胃炎者改用莪术。辅以旋覆花、牡蛎和胃降逆,吴茱萸、黄连清肝制酸,再以陈皮、清半夏理气化痰,白芍、延胡索柔肝活血,体现了李教授标本兼治、气血同调的用药特点。

综上所述,通过数据挖掘可以发现,李教授治疗RE用药以苦、辛、甘味为主,主要归脾、肺、胃、肝经,多选用补脾益气、理气化痰类药物,符合本病脾虚气逆的基本病机。治疗上以健脾益气、和胃降逆为核心,注重恢复脾胃升降功能,同时兼顾理气、化痰、活血之法,以求标本兼治,气血同调。本研究借助古今医案云平台整理挖掘出李教授治疗RE的处方规律,为临床治疗本病提供借鉴。但本研究亦存在不完善之处,未对舌脉等信息进行分析,临证还需四诊合参,辨证论治,方能药到病除。