MRI定量联合临床因素与老年患者下腰椎Modic Ⅰ型改变腰痛的相关性

张益兰 史讯 许凤 张慧丽 董丛松

(1 江苏医药职业学院医学影像学院,江苏 盐城 224005;2盐城市第一人民医院影像科;3盐城市第三人民医院影像科)

下腰痛是一种常见的致残性疾病,全世界范围内成年人患病率高达80%〔1〕。腰椎间盘退行性病变是下腰痛的重要病因〔2〕。随着磁共振成像(MRI)技术的兴起和发展,数字影像可以清晰展示椎间盘、椎体、终板和小关节等结构,这些结构在下腰痛发病机制中的作用也被凸显出来并引起了广泛关注〔2〕。椎间盘无血管,神经分布稀疏,缺乏作为主要疼痛源的生理基础。终板富含神经成分,因此被认为是疼痛发生器。终板Modic改变与下腰痛密切相关〔3,4〕。Modic改变分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型及混合型,其中以Ⅰ型与下腰痛关系最为密切〔5〕。Modic Ⅰ型改变组织学对应病理改变是终板破坏,纤维组织在增厚的小梁中替代骨髓,椎间盘-骨界面充满血管化肉芽组织等〔6,7〕。目前MRI定量与下腰痛的相关性的研究较少,临床上无法准确预测下腰痛转归,及时予以临床干预。本研究旨在探索Modic Ⅰ型改变率和相关临床因素与下腰痛的相关性。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2019年2月至2021年4月盐城市第一人民医院就诊的下腰痛Modic Ⅰ型改变患者进行回顾性分析。入组标准:(1)年龄65~75岁;(2)下腰痛病程超过1个月;(3)患者行腰椎MRI检查,经盐城市第一人民医院两名放射科副主任医师独立诊断,均判定为Modic Ⅰ型改变;(4)临床资料完整;(5)患者同意参与本研究并签署知情同意书。排除标准:(1)患者合并有腰椎占位性病变、结核及其他感染、外伤等;(2)患者既往行腰椎部位手术;(3)患者近3个月参与临床试验;(4)患者合并精神类疾病,无法正常交流。本研究共纳入符合标准的病例78例,其中男46例,女32例,平均年龄(67.18±4.18)岁,平均病程(26.13±9.76)个月。本研究经医院伦理委员会审核批准。

1.2检查方法 患者进行MRI检查(德国西门子,Siemens Verio 3.0T),T1WI采用TR/TE=420/13.6 ms扫描,T2WI采用TR/TE=3 000/100 ms扫描,层厚/层间隔为5 mm/6.25 mm。采集2次,矢状位椎间盘T1与T2加权均扫描9个层面,应用自旋回波脉冲序列成像法。

1.3Modic Ⅰ型改变率测定 图像有两名副主任医师独立诊断,均为Modic Ⅰ型改变。使用Mediaview软件测量Modic Ⅰ型改变率。测算在正中矢状层面T2加权像进行,分别测得终板Modic改变面积和椎体面积。Modic Ⅰ型改变率=Modic Ⅰ型改变面积/最大椎体面积。若累计多个椎体,分别测算单个椎体Modic Ⅰ型改变率并进行相加。测算由两名副主任医师分别测量3次,取平均值。

1.4其他观察指标 记录患者一般临床资料,包括患者年龄、性别、体重指数(BMI)、体力劳动程度、病程、糖尿病史、高血压史、Pfirrman分级等。本研究采用视觉模拟评分法(VAS)对患者下腰痛程度进行量化。VAS评分由患者在医生指导下完成,VAS评分<7分判定为轻中度疼痛,VAS≥7分判定为重度疼痛。体力劳动程度分级参照我国GB 3869-1997标准。参照常见职业体力劳动强度分级表,Ⅰ级、Ⅱ级为轻中度劳动,Ⅲ级、Ⅳ级为重度劳动。

1.5统计学分析 使用R(V3.5.1)和相关R包进行t检验、χ2检验、Pearson检验及Logistic回归分析。

2 结 果

2.1Modic Ⅰ型改变统计学描述 78例患者Modic Ⅰ型改变共累及120个终板,其中单个椎体终板受累54例(69.23%),两个椎体终板联合受累12例(15.38%);3个椎体终板联合受累6例(7.69%),四个椎体终板联合受累6例(7.69%)。

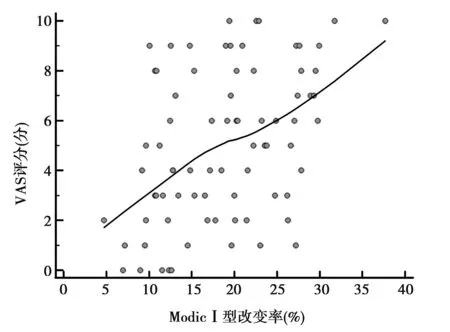

2.2Modic Ⅰ改变率与VAS评分相关性 78例患者Modic Ⅰ型改变率平均值为(18.88±7.07)%,VAS评分(5.03±2.99)分。Modic Ⅰ型改变率与VAS评分呈正相关(r=0.433,P<0.001),见图1。

2.3轻中度下腰痛与重度下腰痛对比 78例患者中,下腰轻中度疼痛53例(67.95%),重度疼痛25例(32.05%)。重度疼痛患者平均年龄显著高于轻中度疼痛患者(P=0.001),重度下腰痛组BMI平均值显著高于轻中度下腰痛组(P<0.001),Pfirrman分级Ⅲ、Ⅳ级比例显著高于轻中度下腰痛组(P=0.030),Modic Ⅰ型改变率均值显著高于轻度下腰痛组(P<0.001),重体力劳动患者比例显著高于轻中度下腰痛组(P=0.002),平均病程显著长于轻中度下腰痛组(P=0.011),见表1。

图1 Modic Ⅰ型改变率与VAS评分相关性

表1 轻中度下腰痛与重度下腰痛临床要素对比

2.4重度下腰痛独立危险因素筛选 以下腰痛疼痛程度作为因变量(轻中度疼痛=0,重度疼痛=1),以年龄、BMI、Pfirrman分级(Ⅰ、Ⅱ级=0,Ⅲ、Ⅳ级=1)、体力劳动程度(轻中度体力劳动=0,重度体力劳动=1)及疾病病程作为自变量,进行Logistic回归分析。结果表明,年龄、BMI、Pfirrman分级、Modic Ⅰ型改变率、体力劳动程度以及疾病病程是下腰重度疼痛的独立危险因素(OR>1,P<0.05),见表2。下腰重度疼痛风险值=-0.48+0.31×年龄+0.26×BMI+0.17×Pfirrmann 分级+0.33×Modic Ⅰ型改变率+0.23×体力劳动程度+0.56×病程。

表2 重度下腰痛独立危险因素筛选

2.5Modic Ⅰ型改变率联合临床变量模型评价 本研究进一步通过受试者工作特征(ROC)曲线对下腰重度疼痛风险值计算公式评估,结果表明曲线下面积(AUC)为0.748,大于0.6,下腰重度疼痛风险值计算公式预测效能较好。见图2。

图2 下腰重度疼痛风险ROC曲线

3 讨 论

Modic改变与下腰痛之间的相关性一直存在一定争议。Herlin等〔8〕荟萃分析显示,所有类型的Modic改变与腰痛或活动受限的患病率或严重程度无统计学差异。也有研究强调,不仅Modic改变和下腰痛之间无统计学差异,且在所有MRI参数中,仅终板缺失显示出与下腰痛显著相关,并导致了疼痛强度增加,该研究认为终板缺失,而不是Modic改变,是下腰痛的独立危险因素,并且该因素容易被忽略,也是其他MRI表现的主要混杂因素〔9〕。但同样存在大量研究持有反对观点:Jensen等〔10〕、Zhang等〔11〕和Brijikji等〔12〕的系统评价表明Modic改变与非特异性下腰痛之间存在显著关联。与无Modic改变的下腰痛患者相比,伴有Modic改变的下腰痛患者表现出更严、更难缓解的临床症状。一般来说,Modic改变阳性的患者下腰痛的频率更高,持续时间更长〔13〕。这些研究结果截然相反,可能与忽略了Modic 改变率相关,研究中缺乏定量指标〔14〕。本研究同时纳入MRI定量指标和临床因素,探索Modic Ⅰ型改变率及临床因素与下腰痛的相关性。

本研究发现,Modic Ⅰ型改变率与VAS评分呈正相关,与张晓冬等〔14〕研究结果相符。本研究结果,我们进一步进行了Logistic回归分析。分析结果表明,Modic Ⅰ型改变率是重度下腰痛的独立危险因素。既往研究支持这一结果,Feng等〔15〕研究表明Modic改变是严重下腰痛的危险因素。本研究关于Modic Ⅰ型改变率的结果具有较好的一致性,一些研究也持有相同观点,并认为Modic Ⅰ型改变对腰椎间盘退行性变导致的下腰痛具有一定的诊断价值〔16,17〕。一般认为Modic改变导致下腰痛发生的机制,一是应力改变,椎间盘退行性变过程其缓冲作用逐渐丧失,轴向与水平向压力明显增加,导致终板微骨折;二是退行性变的椎间盘释放大量炎性介质,刺激终板裂隙的神经末梢,产生疼痛。有研究指出,Modic Ⅰ型改变与其他Modic改变相比,与下腰痛的相关性更加显著,是由于Modic Ⅱ型和Modic Ⅲ型改变处于静止期,而Modic Ⅰ型改变处于炎症活动期,释放出更多的炎症介质〔18,19〕。

除Modic Ⅰ型改变率之外,年龄、BMI、Pfirrman分级、体力劳动程度、疾病病程均是下腰重度疼痛的独立危险因素。ROC曲线分析结果表明,综合Modic Ⅰ型改变率联合临床因素,可以更加准确预测下腰痛程度,对腰椎间盘退行性变导致的下腰痛具有潜在诊断价值。

综上,Modic Ⅰ型改变率联合临床因素与下腰痛严重程度存在显著相关性。