本体感觉神经肌肉促进法和全身振动训练对功能性踝关节不稳干预效果的比较

刘羽多,万祥林

北京体育大学,北京市 100084

0 引言

踝关节扭伤是体育运动中最常见的运动损伤之一[1-2],在各类运动损伤中占7.3%[3]。急性外侧踝扭伤患者中,46%在初次受伤后的短时间内发展为慢性踝关节不稳[4],功能性踝关节不稳(functional ankle insta‐bility,FAI)是其中一个亚型,由于本体感觉、神经肌肉控制、姿势控制或力量不足等引起的外侧踝扭伤反复发作[5],严重影响正常工作和生活[2],甚至可能导致骨关节炎、关节退行性疾病等更为严重的后果[6]。

以神经肌肉控制为主的训练可以降低踝扭伤风险[7]。本体感觉神经肌肉促进法(proprioceptive neuro‐muscular facilitation,PNF)[8]通过刺激本体感受器,增强神经肌肉反应[9-10];全身振动训练(whole body vibra‐tion training,WBVT)通过调控运动单位的同步性,获得更有效的本体感觉反馈[11-12]。这两种训练方法被证实可以提高FAI 患者的肌肉力量、本体感觉和动态姿势稳定性,被广泛地应用于患者的康复训练[9,11-15]。59%踝关节扭伤发生在起跳落地时[16],以往研究多通过测试FAI患者踝部的等速肌力[17-18]、踝关节位置觉[17]和站立平衡能力等[18]评估干预效果,缺乏对起跳落地动作的研究。本研究比较PNF 和WBVT 两种方法对FAI 患者完成起跳落地时的动作特征,及本体感觉、动态姿势稳定性的干预效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2021年5月至7月于北京体育大学招募受试者。

采用G*Power 软件计算,选择Cohen d=0.5、显著性水平α=0.05、检验效能0.95 的功效分析,计算出总样本量为16。考虑到受试者流失,最终入选22例患有FAI的男性大学生。

纳入标准[19-20]:①过去1年内踝关节反复扭伤2次及以上,且最近一次扭伤在至少1 个月前;②坎伯兰踝关节不稳量表评分≤24 分;③踝关节前抽屉试验和距骨倾斜试验均阴性;④双下肢无骨折或外科手术史。

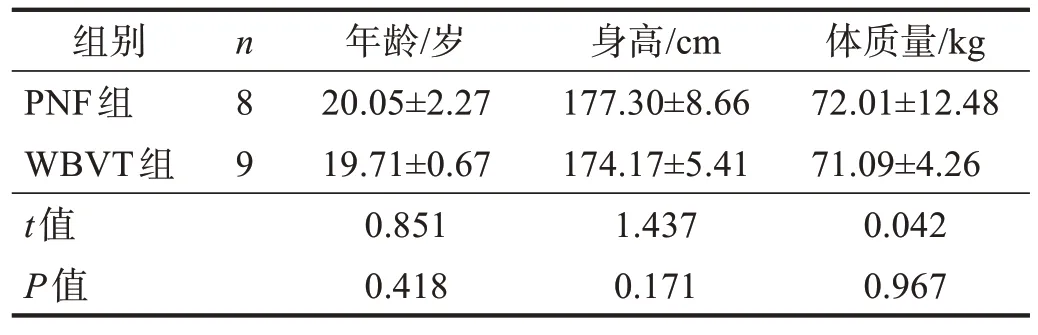

随机数字法将受试者分为PNF 组(n=11)和WB‐VT 组(n=11),其中PNF 组1 例由于急性阑尾炎手术脱落,2例由于日常运动导致膝关节韧带撕裂伤脱落;WBVT 组2 例由于日常运动导致膝关节韧带撕裂伤脱落。最终纳入统计17例,其中PNF组8例,WBVT组9 例。两组一般情况无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

本研究经北京体育大学运动科学实验伦理委员会批准(No.2021072H),所有参与该项研究的受试者均于测试前签署知情同意书。

1.2 方法

两组分别完成PNF 和WBVT 干预,每周3 次,共6周。

1.2.1 PNF组

训练采用D2 模式,包括屈曲和伸展两个部分。屈曲模式(diagonal-2-flexion,D2-F):髋关节屈曲、外展、内旋,膝关节屈曲,踝关节背屈、外翻。伸展模式(diagonal-2-extension,D2-E):髋关节伸展、内收、外旋,膝关节伸展,踝关节跖屈、内翻。具体操作程序如下。①保持-放松技术:操作者以手掌支撑受试者患侧足底,缓慢牵拉至最大踝背屈位,嘱受试者主动收缩小腿三头肌并保持6 s 后放松,每组3 次,共3组,组间休息10 s,最后一组终末位保持40 s后放松。②等张组合技术:受试者采用15 磅(1 磅=0.45 kg)弹力带完成抗阻D2-F 向心性收缩5 s,到达终末姿势,保持稳定性收缩10 s;阻力方向不变,从终末姿势返回起始姿势完成D2-F 离心性收缩5 s,每组10 次,共2组,组间休息1 min。③稳定性反转技术:受试者采用15 磅弹力带从起始姿势向终末姿势完成抗阻D2-F向心性收缩5 s 后不停,快速调整阻力至相反方向,完成D2-E 向心性收缩5 s,每组10 次,共2 组,组间休息1 min。④节律性稳定技术:受试者坐在治疗床边,下肢自然下垂,受试者在足跟内侧和足背外侧15磅弹力带阻力引导下进行D2-F稳定性收缩10 s后,变换阻力为相反方向,即在受试者足跟外侧和足底内侧施加阻力,受试者在阻力引导下行D2-E 稳定性收缩10 s,每组10次,共2组,组间休息1 min[13]。

1.2.2 WBVT组

采用Power Plate Pro5 AIRdaptive 振动训练仪(美国POWER PLATE)进行训练,振动频率30 Hz,振幅1 mm。受试者站在振动平台中央,双手各握5 kg 哑铃,双臂外展约30°,双脚分开与肩同宽,重心稍前移,脚跟微抬,重心落在前脚掌,膝关节微屈。每组振动持续1 min,每次6组,组间休息3 min[18]。

1.3 评定方法

干预前后,采用以下方法进行评定。

1.3.1 Y平衡测试

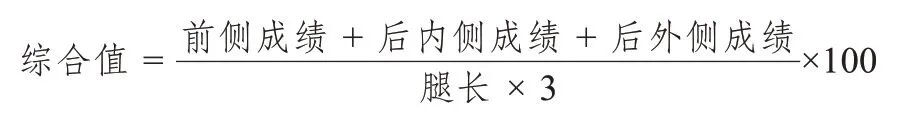

受试者裸足,以患侧脚站于Y-balance 测试仪(美国FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN)测试平台上,双手叉腰,健侧脚尽可能向远处推动测试板,然后回到起点,测量最远距离。按前、后内、后外的顺序依次测试,受试者自行决定测试节奏;要求受试者测试时患侧脚不得离开测试板或移动,健侧脚不能以测试板或测试杆作为支撑,也不能接触地面,推动过程中应与测试板始终贴合,不能依靠惯性前推。每个方向测3次,取平均值,计算综合值作为最终成绩。

其中腿长定义为股骨大转子到同侧脚外踝的距离。

1.3.2 本体感觉测试

受试者裸足,患侧脚站于PK254P Pro-Kin 动态平衡仪(意大利TECNOBODY 公司)的平衡板上,双手置于两侧扶手上,注视前方电脑屏幕,按画面提示以最短时间(最长不超过120 s)、最佳路径(若超出系统推荐路径会报警提示)通过足部控制平衡板运动5圈。要求在120 s内完成5圈转动,每次超出系统推荐路径的报警时间不得超过5 s。系统记录平均轨迹误差[21]。测3次,每次间隔1 min,取平均值。

1.3.3 起跳落地测试

正式测试前对受试者进行动作标准化教学。受试者在干预前后的测试中穿着一致的自备运动鞋及统一的紧身泳裤,慢跑200 m 和高抬腿30 次热身后,粘贴19 个反光标志点,分别位于左、右髂前上棘,第四、五腰椎棘突中点,左、右大腿前侧,左、右股骨外侧髁,左、右股骨内侧髁,左、右胫骨粗隆,左、右腓骨外髁,左、右胫骨内髁,左、右足尖,左、右足跟。受试者离测力台中心70 cm 处站立,障碍物高30 cm,位于起跳位置前30 cm。测试开始时,受试者双手叉腰,双腿起跳,跨过障碍物,以患侧腿单腿落于测力台中心,并尽力保持身体姿势稳定20 s。通过9281CA 三维测力台(瑞士KISTLER)、Raptor-4 红外高速运动捕捉系统(美国MOTION ANALYSIS 公司)同步采集地面反作用力(ground reaction force,GRF)及体表标志点轨迹数据。测3次,间隔1 min,取平均值。

评价指标包括落地时刻至其后20 s 内踝关节峰值角速度;髋、膝、踝关节活动范围,即落地后关节在某一平面上最大角度与最小角度之差;落地后前后、左右方向GRF 峰值出现时间[22],以及落地后20 s 内的前后、左右、垂直以及总动态稳定指数[23]。

其中落地时刻定义为动作开始后地面反作用力高于10 N的瞬间。

1.4 统计学分析

采用SPSS 21.0 统计软件完成数据分析。计量资料以()表示,采用混合设计双因素(组别和时间)方差分析。显著性水平α=0.05。效应量采用Cohend表示,d<0.2 为微小效应,d=0.2~<0.5 为低效应,d=0.5~<0.8为中等效应,d≥0.8为高效应。

2 结果

2.1 Y平衡测试

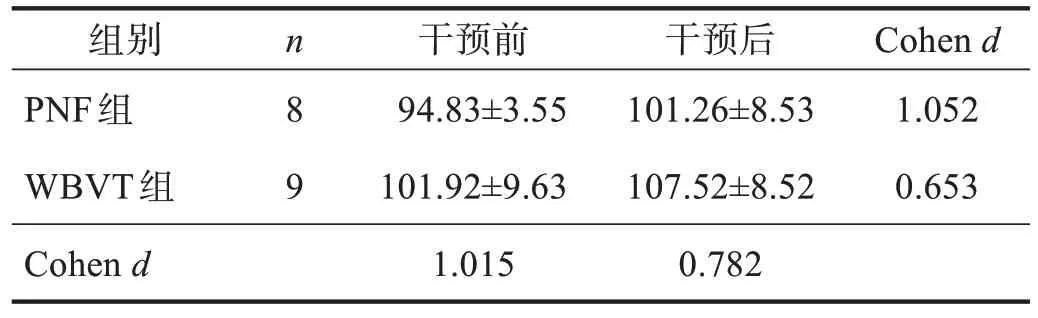

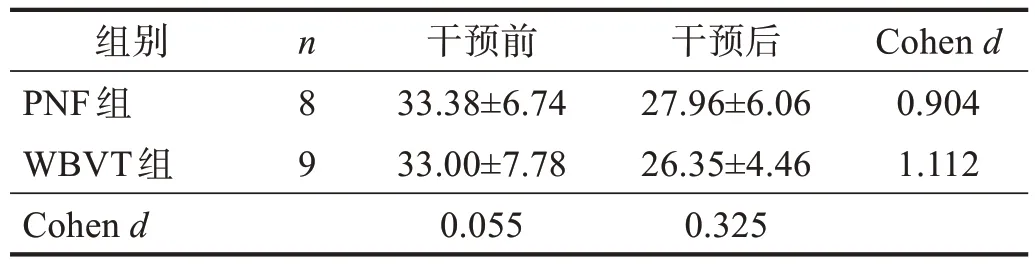

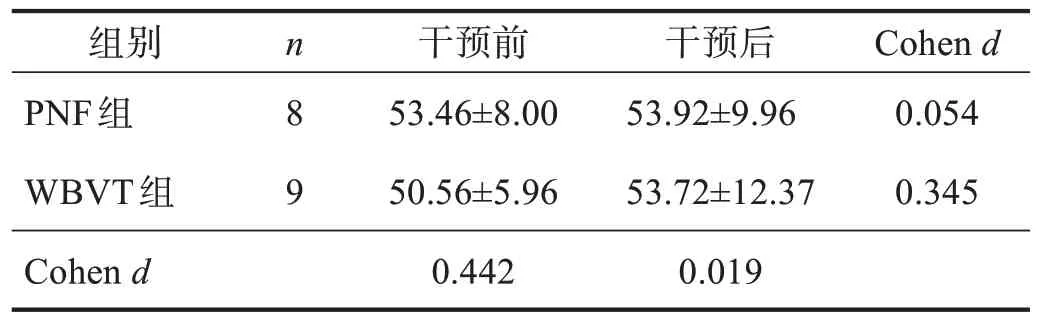

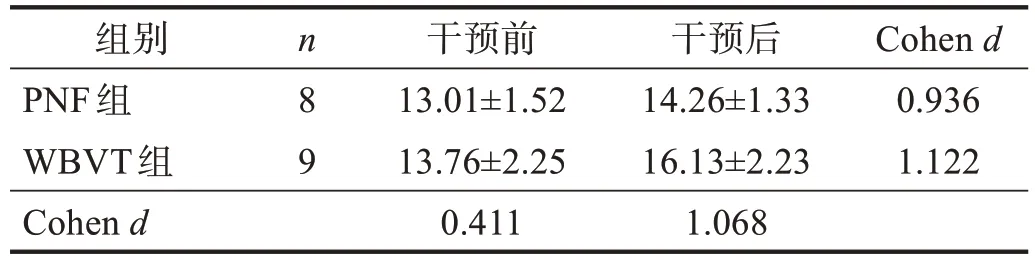

组别的主效应不显著(P>0.05),时间的主效应显著(P<0.01),交互效应不显著(P>0.05)。见表2。

表2 干预前后两组Y平衡测试成绩比较

2.2 本体感觉测试

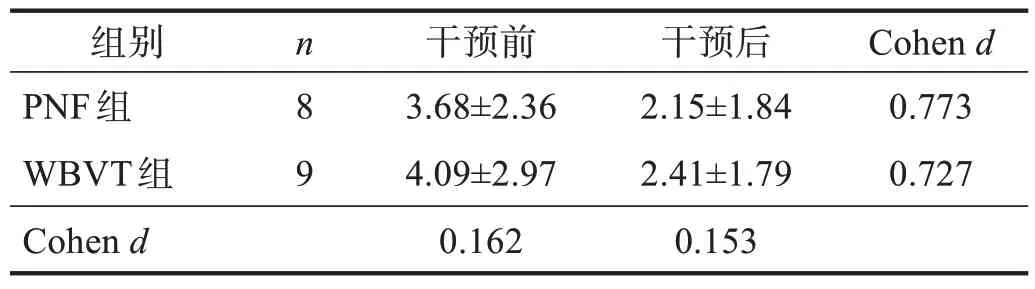

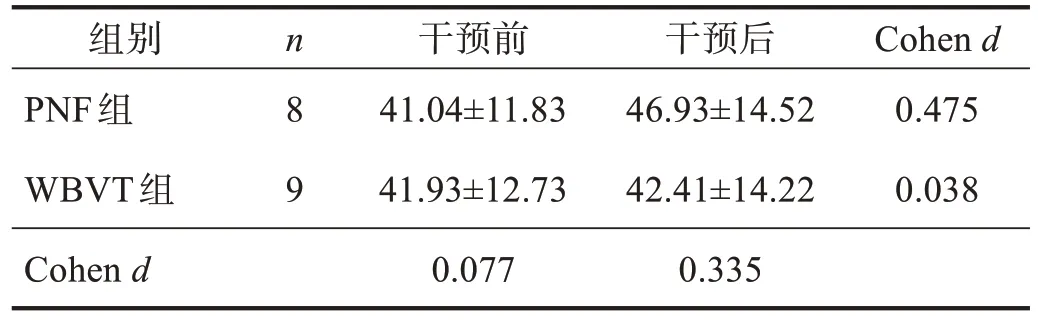

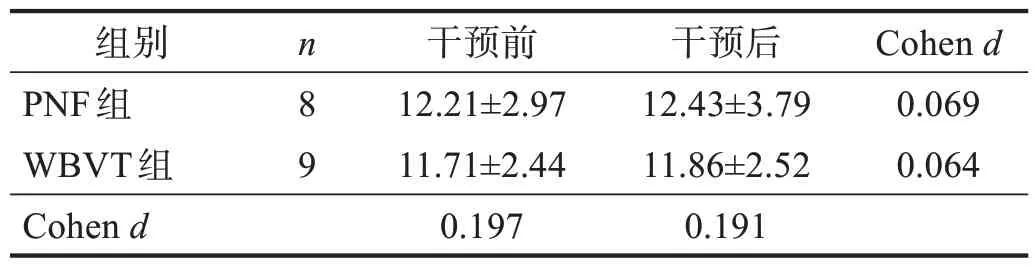

组别的主效应不显著(P>0.05),时间的主效应显著(P<0.001),交互效应不显著(P>0.05)。见表3。

表3 干预前后两组平均轨迹误差比较 单位:%

2.3 起跳落地测试

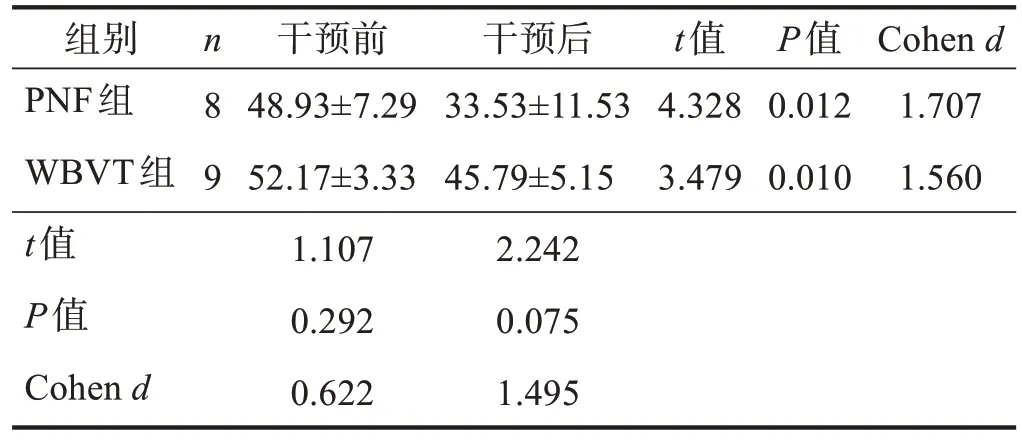

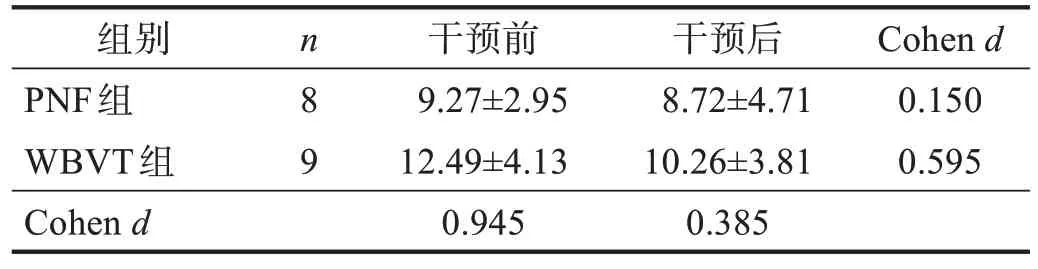

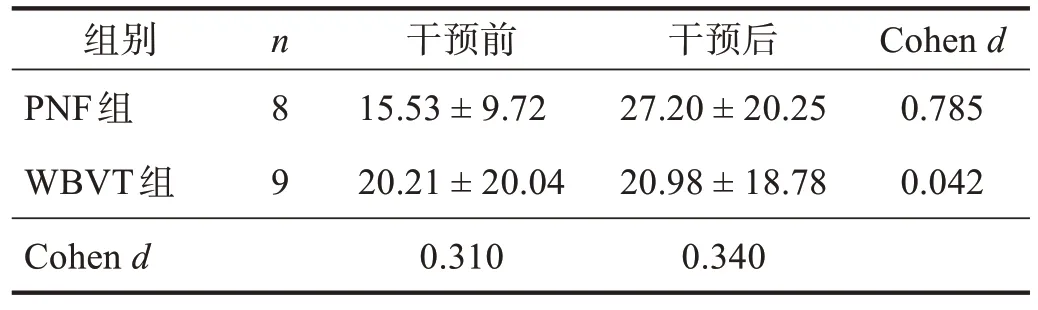

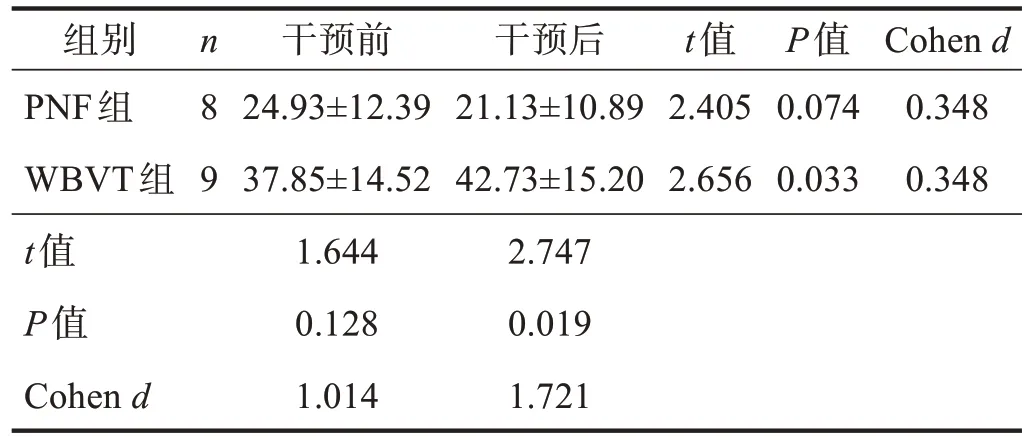

组别对踝关节内翻峰值角速度,髋、膝、踝关节活动范围,落地后前后、左右方向GRF 峰值出现时间,以及落地后20 s 内的前后、左右、垂直以及总动态稳定指数的主效应均不显著(P>0.05)。时间对踝关节内翻峰值角速度和踝屈伸活动范围主效应显著(P<0.05),对其他指标的主效应均不显著(P>0.05)。时间和组别对踝屈伸活动范围和左右GRF峰值出现时间的交互效应显著(P<0.05),对其他指标的交互效应均不显著(P>0.05)。简单效应分析显示,干预后两组踝屈伸活动范围均减少(P<0.05);干预后WBVT 组左右GRF峰值出现时间晚于干预前及PNF组(P<0.05)。见表4~表14。

表4 干预前后踝内翻峰值角速度比较 单位:r/s

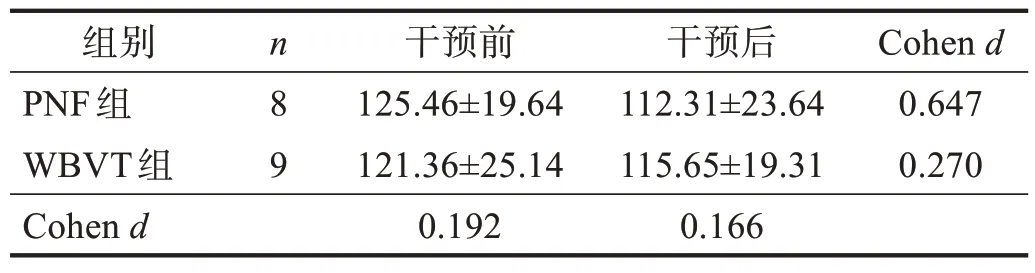

表5 干预前后踝屈伸活动范围比较 单位:°

表6 干预前后踝内外翻活动范围比较 单位:°

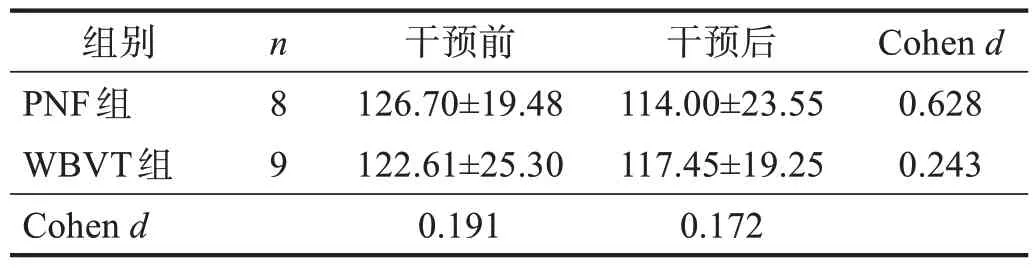

表7 干预前后膝屈伸活动范围比较 单位:°

表8 干预前后髋屈伸活动范围比较 单位:°

表9 干预前后前后GRF峰值出现时间 单位:ms

表10 干预前后左右GRF峰值出现时间 单位:ms

表11 干预前后前后稳定指数比较

表12 干预前后左右稳定指数比较

表13 干预前后垂直稳定指数比较

表14 干预前后总动态稳定指数比较

3 讨论

动态姿势稳定性是指人体处于运动状态或从运动状态向静止状态转换时,在支撑面上保持平衡的能力,动态姿势稳定性良好的人脚踝损伤风险更低[24-25]。Y 平衡测试是被广泛采用的评估动态姿势稳定性的方法[24,26-27]。

起跳落地是各种运动项目常见的动作。落地时,由于踩到异物或单纯关节不稳,易导致踝扭伤[16];分析起跳落地动作时的下肢生物力学特征可评估踝关节功能和扭伤风险[13]。在起跳落地活动中,下肢关节活动范围增加是一种缓冲补偿策略,但增大关节活动范围会增加肌肉韧带的载荷,增大损伤风险[28]。

PNF 的D2 模式可以刺激训练侧的肌力和本体感觉,提高FAI 患者动态姿势稳定性[14];振动作为外源性刺激能有效刺激本体感受器,提高中枢系统反应能力,改善神经肌肉协调性,从而提高姿势稳定性[15],均可降低踝屈伸活动范围。PNF 组Cohend值高于WBVT组,提示PNF训练的效果更明显。

FAI 患者本体感觉下降,神经肌肉控制能力降低[29-31]。本研究采用的本体感觉测试的结果取决于受试者的足踝本体感觉和控制能力,平均轨迹误差越小,表明实际描绘轨迹长接近理想轨迹长,足踝本体感觉越好、控制能力越强[21]。本研究显示,PNF 和WBVT均能改善本体感觉,两者效果相似。

在起跳落地动作中,FAI 患者关节位置觉下降,导致着地阶段不能以最佳位置吸收地面反作用力[32-33],左右GRF峰值到达时间提前,踝关节在更短的时间内承受压力,增加受损的风险[32]。本研究显示,WBVT组干预后左右GRF峰值出现时间延长,患者倾向于采取不易使踝关节受损的落地模式[22]。

阻力是PNF 技术的特征之一,抗阻训练能增加γ运动神经元的传入活动,使肌梭更加敏感,增加关节位置觉的准确性,从而提高本体感觉[13]。WBVT 使肌腱复合体长度发生快速和短期变化,激活肌梭初级末梢,从而引发紧张性振动反射;同时,WBVT 可能增强α 和γ 运动神经元兴奋性,使得运动单位的同步性增强[11];这些生理变化能提高FAI 患者的本体感觉,延长FAI患者起跳落地后达到峰值时间。

有研究发现FAI 患者在落地阶段会比健康人表现出更快的踝内翻角速度[34],可能超出踝关节抑制内翻的能力,造成踝扭伤[35]。本研究显示,PNF 和WBVT均能使FAI 患者在落地阶段踝内翻峰值角速度减小,从而降低踝扭伤的风险[22]。PNF 的D2 伸展模式可加强踝部跖屈内翻方向肌群控制力[13],WBVT 可增加FAI患者踝内外翻肌力[12]。两种训练方式效果相似。

本研究发现,两种干预对髋屈伸活动范围有改善的趋势。这可能因为远端关节受伤后,近端关节将发展出不同的动作协调策略,代偿扭伤后所产生的动作缺陷或不稳定因素[34],着地时采用更加伸展的肢体姿势,如髋、膝关节屈伸范围增加,增加腿部刚度,同时减少与GRF 有关的关节力矩[22],从而降低踝关节损伤风险。此外,与动态姿势稳定性相关的总动态稳定指数也有改善的趋势。今后可适当增加干预时间以观察干预效果。

综上所述,两种方法均能提高FAI 患者的本体感觉,降低落地阶段踝内翻峰值角速度和踝屈伸活动范围,提高FAI患者的姿势稳定性,两者总体效果相似,在具体指标上各有所长。

致谢

感谢河南省确山县人民医院徐向东主任医师在受试者筛选方面给予的指导和帮助,感谢北京体育大学陈卉萌、李秋捷实验师,南京体育学院杨辰博士在项目中给予的协助。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。