甲氧明在缺血性脑卒中伴冠心病患者全身麻醉神经介入手术中的应用

刘 帆, 周东旭

血管内神经介入手术是治疗缺血性脑卒中主要方法之一,常在全身麻醉下进行[1-3]。 缺血性脑卒中患者多为老年人,常患有高血压、高脂血症、冠心病、糖尿病等多种疾病,机体储备和心脑血管自我调节功能下降,对麻醉耐受力低,术中轻微的血流动力学波动就易导致心脑血管血流灌注不足,进而增加围手术期心脑血管意外发生率[4]。 血管活性药物常用于维持神经介入手术患者血流动力学平稳。一线血管活性药物多巴胺的药理作用呈剂量依赖性,小剂量激活外周多巴胺受体,扩张心、脑、肾及肠系膜血管,中等剂量激动心脏β1受体,可提高心率(HR)、加强心肌收缩力;大剂量作用外周α 受体,增加外周血管阻力,升高血压[5]。多巴胺β1 受体激动作用可增加心肌缺血风险,大剂量应用常引起患者心律失常发生。 一项多中心研究表明,多巴胺应用患者心房颤动(房颤)发生率为20.5%[6]。 甲氧明是α1激动剂,可激动外周血管α1受体,产生收缩作用,升高血压,增加心脑灌注[7]。 近年甲氧明越来越多地应用于老年患者全身麻醉诱导及术中低血压预防和治疗,同时也广泛应用于椎管内麻醉低血压治疗、无痛胃肠镜、腹腔肿瘤热灌注及颅脑损伤手术患者[8]。 Sun 等[9]研究发现,大剂量应用甲氧明可增加高血压和心动过缓发生率,且会增加老年患者术后认知功能障碍发生率。 有研究表明,围术期应用不同血管活性药物对患者脑组织氧饱和度(SctO2)影响不同[10]。 本研究探讨甲氧明和多巴胺对缺血性脑卒中伴冠心病患者的作用,为此类患者临床应用血管活性药物提供参考。

1 材料与方法

1.1 一般资料

选择2019 年至2020 年拟在全身麻醉下择期行介入手术治疗的缺血性脑卒中伴冠心病患者80 例,年龄40~75 岁, 男女不限, 美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅱ~Ⅲ级。 按数字表法随机分为甲氧明组(A 组)和多巴胺组(B 组),每组40 例。纳入标准:根据病史、体检、头颅CT、MR、脑血管造影确诊为缺血性脑卒中且血管狭窄程度>75%,有冠心病史。排除标准:脑出血、动静脉畸形、颅内动脉瘤、心功能Ⅲ级;术前心律失常、严重肝肾功能异常、认知功能障碍、精神疾病。 本研究经医院伦理委员会批准,所有患者均签署手术知情同意书。

1.2 麻醉方法

术前常规访视患者, 完善影像学和血液学检查。 所有患者均禁食6~8 h,禁饮水2 h。 清醒进入手术室后建立两路外周静脉通道, 常规监测心电图、HR、血氧饱和度(SpO2)、无创动脉血压,Fore-Sight 脑部血氧饱和度监护仪(美国CAS 医疗系统公司)监测SctO2,ICON 无创心输出量测量仪(德国Osypka公司) 监测心肺功能,VistaTM脑电双频指数监护仪(美国Aspect 医疗系统公司)持续监测镇静深度;给予复方氯化钠溶液10 mL/kg 补充生理需要量,后给予咪达唑仑0.05 mg/kg、依托咪酯0.2 mg/kg、舒芬太尼0.3 μg/kg、罗库溴铵0.6 mg/kg 诱导,可视喉镜下气管插管, 妥善固定后接麻醉机控制呼吸,调整呼吸参数潮气量6~8 mL/kg,呼吸频率12 次/min,吸呼比1∶2,维持呼吸末二氧化碳分压为30~35 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);瑞芬太尼(0.2 μg·kg-1·min-1)复合七氟烷(体积分数为0.5%~3%)维持麻醉,调整七氟烷用量使脑电双频指数(BIS)维持在40~60;两组患者于麻醉诱导完成后(T1)至支架植入时(T7)分别持续静脉泵注射甲氧明(0.5~3 μg/kg-1·min-1)、多巴胺(0.5~10 μg/kg-1·min-1),使血压波动幅度不超过基础值20%;支架植入成功后停止泵注,使血压缓慢下降,防止脑血管再通后缺血-再灌注损伤。 手术结束后停止所有麻醉维持药物。 待患者清醒,自主呼吸恢复、肌力和咳嗽反射恢复、潮气量正常后拔出气管导管。

1.3 观察指标

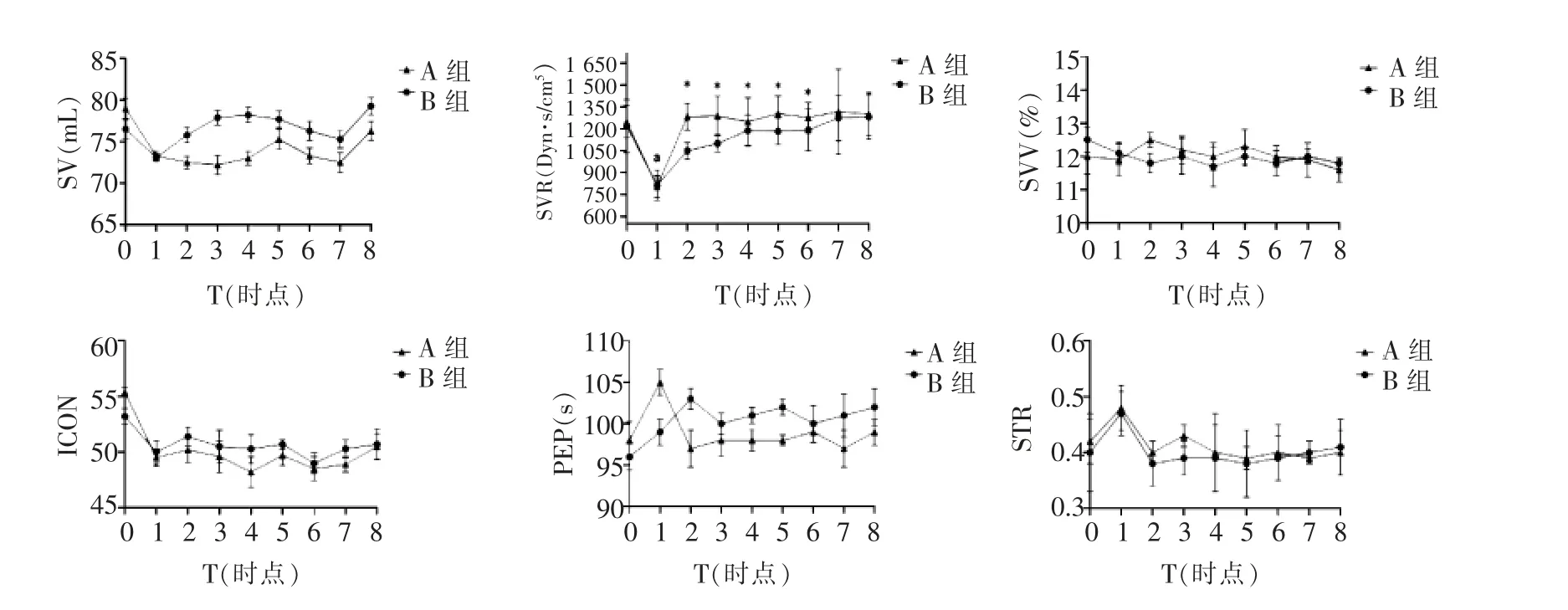

观察并记录两组患者麻醉诱导前(T0)、麻醉诱导完成后(T1)、气管插管即刻(T2)、气管插管后5 min(T3)、手术开始时(T4)、手术开始10 min(T5)、球囊置入时(T6)、支架植入时(T7)、手术结束时(T8)的SctO2、平均动脉压(MAP)、HR、心输出量(CO)、心脏搏出量(SV)、 系统血管阻力(SVR)、每搏变异(SVV)、收缩力指数(ICON)、射血前期(PEP)时间、收缩时间比(STR)变化以及术中不良反应发生情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 软件进行统计学分析。 计数资料用χ2检验,计量资料用t 检验,组内不同时点用重复测量方差分析。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

两组间年龄、 性别、 基础疾病及体重量指数(BMI)差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。两组间患者T0~T8 时点SctO2、MAP 差异均无统计学意义(P>0.05);B 组T3~T7 时点HR 高于A 组,差异有统计学意义(P<0.05), T2~T7 时点CO 略高于A 组,差异无统计学意义(P>0.05),见图1。 B 组T2~T7 时点SV 略高于A 组, 差异无统计学意义(P>0.05); 两组间不同时点SVV 差异均无统计学意义(P>0.05);两组间T1 时点SVR 均低于T0 时点,且T2~T6 时点A 组SVR 高于B 组,差异有统计学意义(P<0.05);两组间T1 时点ICON 值较T0时点减少,PEP 时间、STR 较T0 时点增高, 差异均无统计学意义(P>0.05),T2~T8 时点ICON、PEP 时间、STR 差异均无统计学意义(P>0.05),见图2。 A组心律失常和心肌缺血发生率低于B 组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组患者一般情况比较

图1 两组不同时点SctO2、MAP、HR、CO 比较

图2 两组不同时点SV、SVR、SVV、ICON、PEP 时间、STR 比较

表2 两组不良反应发生率比较

3 讨论

缺血性脑卒中主要由脑血管动脉粥样硬化、心源性血栓栓塞、脑血管闭塞等引起,常导致患者脑血流障碍、脑组织缺血缺氧性坏死。 脑卒中常发病于老年患者且此类患者常伴发有高血压、 糖尿病、冠状动脉粥样硬化等多种基础疾病。 全身麻醉药物应用不仅会抑制心脑血管, 降低心脑血管供血供氧,而且围术期气管插管和拔管等操作刺激会增加应激反应,血流动力学剧烈波动会增加心脑血管事件发生率。 因此神经介入手术中不仅要通过血管活性药物维持患者心脑血管灌注, 而且要加强监测,指导围术期管理。SctO2是目前临床上常用的脑灌注监测指标之一, 有利于及时发现脑部缺血缺氧,调整用药,改善患者预后[11]。 无创心功能检测仪是利用电子心力测量法,通过颈部和胸部心电传感器对患者血流量、血流阻力、心肌收缩力及患者液体量进行连续测量,可连续反映心功能变化,对临床救治具有良好指导意义[12-13]。 因此,本研究采用Fore-Sight 脑部血氧饱和度监护仪和ICON 无创心输出量测量仪监测患者心脑灌注。

郭小玮等[14]研究表明,甲氧明能维持老年胃肠疾病患者围术期SctO2和血流动力学平稳, 不增加心脑血管并发症发生率。 本研究结果与其一致。 大脑局部SctO2可用脑血流量和脑代谢比值表示,反映大脑氧合状态,临床上常用于间接反映脑血流量变化。 本研究中两组患者均接受相同的麻醉手术方式,可认为脑代谢情况相对恒定,此时SctO2变化主要与脑血流量相关; 两组SctO2差异无统计学意义提示患者脑血流平稳,这可能与两种药物维持患者MAP 水平有关。全身麻醉药物可减少患者外周血管阻力,使左心收缩功能减低,左心SV 降低,一定程度减少全身血流和组织灌注[15-16]。 因而本研究中两组患者T1 时点MAP、SVR、ICON 均低于T0 时点,PEP 时间、STR 较T0 时点增高。 刘中光等[17]研究表明,神经介入手术患者支架植入成功后停止输注多巴胺,血压短时间回降,不会产生持续高血压而增加缺血-再灌注损伤风险。 本研究中两组患者MAP水平差异无统计学意义,且支架植入后停止输注两种血管活性药物,血压均在短时间内下降,也未产生脑血管再通后缺血-再灌注损伤。 张树峰等[18]研究表明, 缺血性脑血管病伴冠心病患者介入手术治疗中应用多巴胺,心肌缺血、心律失常等心脏并发症发生率更高。本研究结果与其一致。这是由于中等剂量多巴胺可激动心脏β1受体,增加心肌氧耗量, 而甲氧明在增加外周血管阻力的同时反射性降低HR,不仅增加冠状动脉灌注,而且不增加心肌氧耗,能更好地保护心肌,改善心肌缺血缺氧现象[19-20]。

综上所述,缺血性脑卒中伴冠心病患者全身麻醉下行神经介入手术时静脉泵注射甲氧明和多巴胺,均能维持患者SctO2和血流动力学平稳,但甲氧明能增加外周血管阻力,提高冠状动脉血流,降低HR,减少心脏做功,降低心脏并发症发生,对冠心病患者更有利。