基于空间句法的滨海防灾公园空间效能研究

——以烟台市滨海广场为例

李思颖 LI Siying 陈泽胤 CHEN Zeyin

1 研究背景

城市防灾避难空间是为公众提供安全避难的场所空间[1],其中,防灾公园是城市重要的防灾基础设施[2],其空间效能影响着防灾功能的发挥和防灾效率。目前,我国对防灾公园的研究主要集中于防灾公园的建设指标、选址适宜性等方面,分析方法以定性描述为主;但对灾时防灾公园内部空间组织方式的合理性缺乏相关探讨[3]。空间句法是空间量化分析的理想工具,被广泛应用于街道、建筑和城市公共空间等相关领域的研究中[4-5]。本研究针对滨海防灾公园空间效能评估问题,创新性引入空间句法理论以建立更加全面的定量模型;并采用平灾结合方法以契合人群避灾的两个阶段,为后续的防灾公园设计和改造提供科学建议。

2 研究区域概况

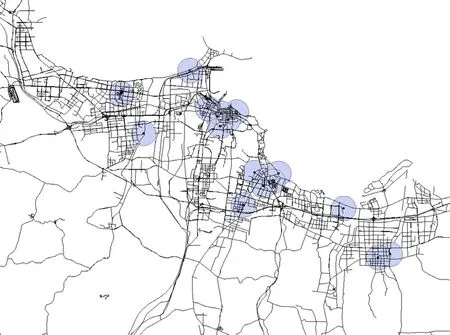

近年来,烟台主城区内大量公园与广场被改造为防灾避难场所,但从布局角度来看,存在配置不均衡、服务水平低等问题(图1)。作为滨海城市,烟台的防灾公园中约有20%临近海岸,由于改造的不彻底性,空间组织及设施配置往往难以满足需求,因此,探讨现有防灾公园避灾效能的提升,具有重要意义。本文所研究的烟台滨海广场,便是不可或缺的滨海避灾空间。

图1 烟台市防灾公园大致分布示意图

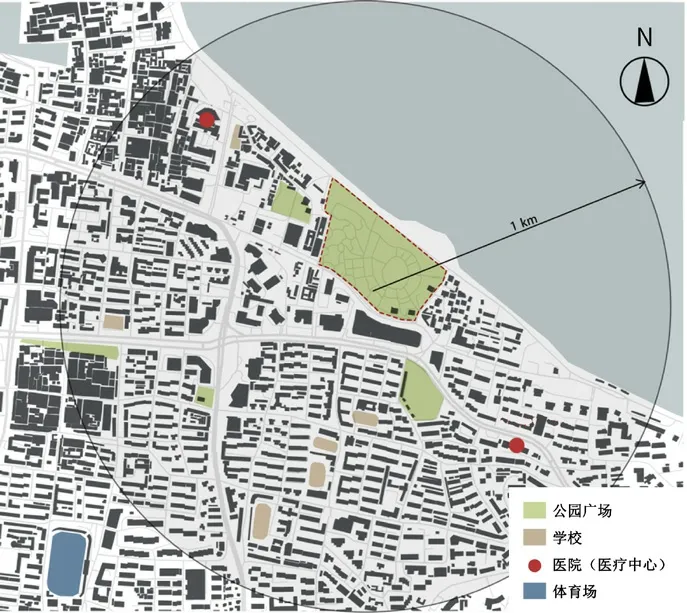

滨海广场位于烟台市中心沿海区域(图2),2004 年起对公众免费开放,成为人们休闲健身、文化娱乐、亲水的城市级公园。公园的东、西、南三侧被居住用地、商业用地和公共服务设施用地环绕,其中,南侧为中心商业区,且附近有2 处医疗中心,医疗条件较好。

图2 烟台滨海广场平面卫星图

广场周边多为老旧小区,居住人口密度大,且住宅区内部缺少临时避难空间;周边学校与绿地虽具有一定的避灾功能,但规模较小,避灾能力有限。滨海广场的避灾空间主要覆盖烟台山社区、海岸路社区、进德社区、东花园社区、民生社区、航院社区,且避灾人群来向以南侧、东侧为主,恰好填补了滨海区域居民的防灾需求,因此,提高其防灾能力尤为重要(图3、4)。

图3 烟台滨海广场周边避灾设施分布图

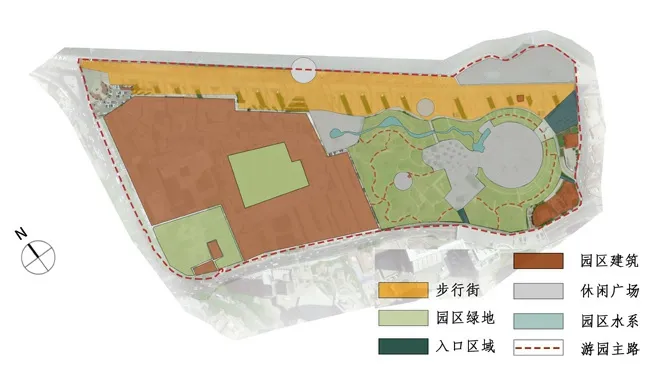

滨海广场占地面积17 hm2,以绿地为主,广场群、绿地群交错分布。由于滨海广场内建筑面积较大,依据人均2 m2的规划原则,防灾避险有效面积仅10.1 hm2,在灾时仅可容纳5 万人。其内部空间形态和道路布局合理性较低,会削弱人们对空间的感知,甚至使其疏散和聚集能力不强,亟待进行深入论证和合理改造(图5、6)。

图5 烟台滨海广场交通流线图

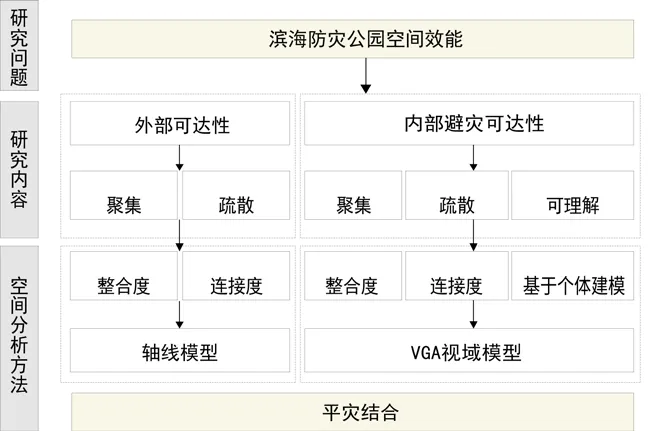

3 研究方法与研究框架

20 世纪70 年代,希利尔(Bill Hillier)教授率先提出了空间句法理论。这是以几何拓扑学为基础,将复杂空间形态进行量化分析的一门技术[6]。它强调空间之间形成的拓扑关系,认为空间是遵循一定组织关系的离散系统[7]。空间句法方法能够用具有差异性的空间形态分割方法来量化研究空间,进而将整体空间分割为可感知的小尺度空间,并研究空间内部及其之间的组合关系。

图4 烟台滨海广场周边住宅分布图

本次研究利用基于空间句法的Depthmap 软件,采用轴线模型与视域模型(VGA)方法进行分析,并对应人群在防灾公园中避灾的两个阶段,即:人群从灾害风险区域转移到入口的阶段,以及人群从入口进一步快速疏散到防灾公园中的棚宿区等功能性区域的阶段。轴线模型可以较好地判断空间的轴线拓扑关系,并分析宏观层面的外部聚集和疏散;视域模型能在微观层面分析滨海广场防灾空间的内部组织的疏散避灾效率。在建模前,利用AutoCAD 软件绘制契合两类模型需求的平面图,并注重将建筑物、水体、灌木林地等无避灾能力的空间及沿海受海水影响的空间排除在建模范围外。

结合滨海广场空间的功能特点及空间句法的参数特性,重点选取连接度(connectivity)、整合度(integration)两项指标,并基于个体建模(Agent-based modelling),建立完整的分析框架(图7)。其中,连接度用以分析空间系统内部及之间的疏散情况;整合度可分析空间系统内部及之间的可达性与聚集性。本文采用平灾结合的分析方式,分别分析平时的使用效能及灾时的使用效能,两者加以比较,更契合防灾公园平灾结合的特征。

图6 烟台滨海广场日常功能图

图7 研究技术路线图

4 基于空间句法的防灾空间效能分析

4.1 外部可达性分析

外部可达性侧重于人群从灾害空间转移到防灾公园入口阶段的便捷性,可利用轴线模型及整合度、连接度指标进行分析。由于不存在平时与灾时道路层面的差异,本阶段不探讨平灾结合理念。

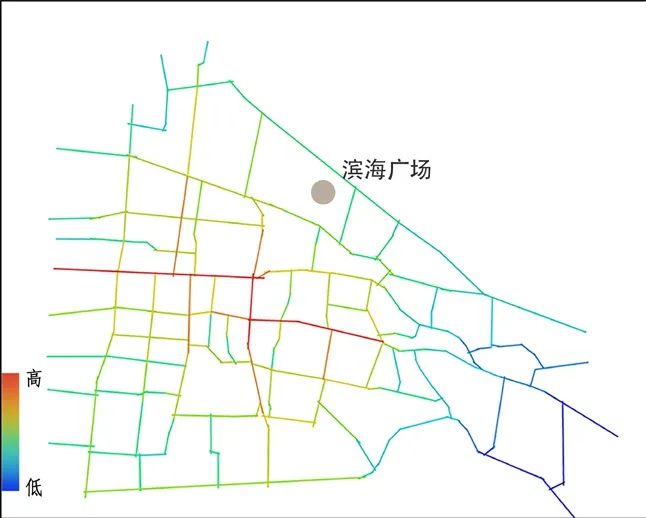

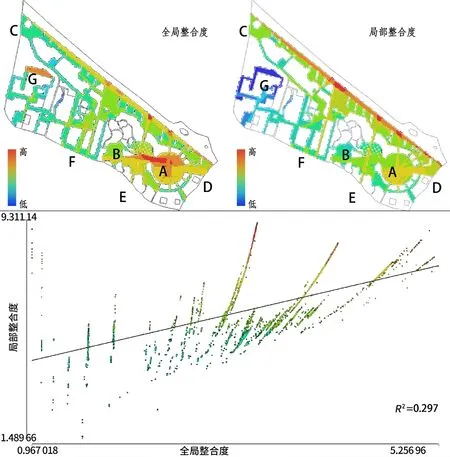

(1)整合度反映空间系统中某一空间在整体中的中心性。空间的整合度越高,可达性就越高,中心性也越强,越容易集聚人流;在避灾空间中,意味着容易到达与转移。由图8可以看出,滨海广场南部整合度较高,而滨海广场周边整合度一般。这表明其周边人流聚集性不高,即滨海广场整体偏离其防灾服务区的整合中心,可达性不足。

图8 滨海广场全局整合度分析图

(2)连接度是指空间系统中任意节点与之相连节点的个数;系统的连接度为系统中所有节点连接度的总和。空间的连接度越高,渗透性越好;在避灾空间中就意味着效能高,易于疏散。由图9 可以看出,滨海广场远离渗透度高的道路,故灾害时难以发挥疏散效能。

图9 滨海广场连接度分析图

(3)利用Depthmap 建立局部与整体空间之间的协同关系,进而判断空间的可理解度及整体与局部的融合度。研究采用半径为3 的局部整合度与全局整合度作散点图,发现R2>0.5,意味着两者协同性偏低,对应急疏散有一定的负面影响(图10)。

图10 滨海广场协同度散点图

4.2 内部可达性分析

4.2.1 连接度分析

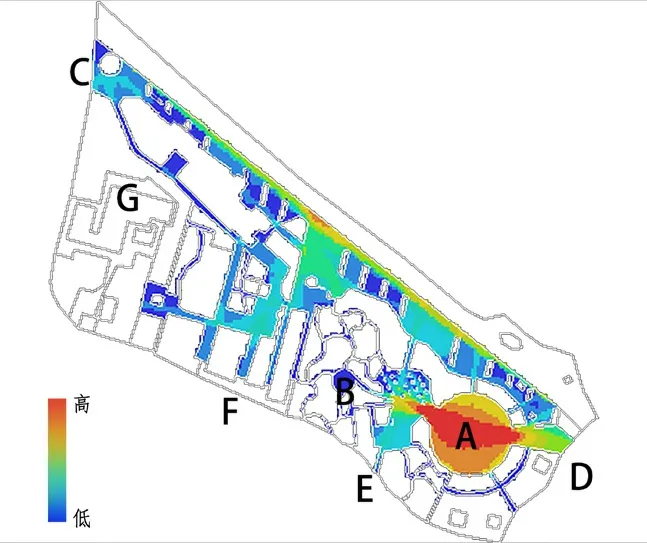

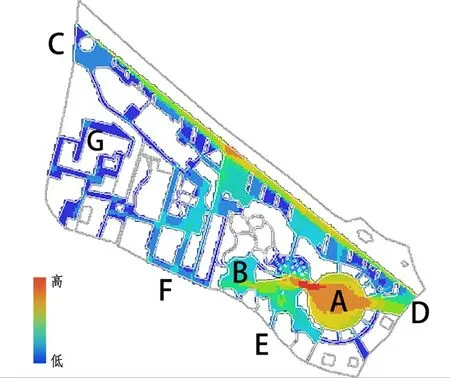

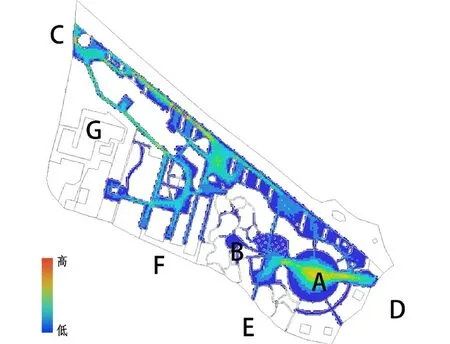

滨海广场的平灾差异(图11、12)在于:部分平时不向公众开放的公司内部通道、观光专用通道和出入口在灾时会应急打开,原东西两侧出入口也会将临时路障装置移除,并开放另一主入口F,以便避灾人群的转移。

图11 滨海广场平时连接度图

灾时整体可达面积比平时更大,通过建立连接度分析可知:在所有空间中,A 空间的平灾连接度均最强,公园人群在避难时较易疏散于此;而其他空间的渗透性较低,防灾空间效能整体偏低。

西侧区域建筑密集,避难空间破碎,连接度与辨识度更差,无法作为防灾空间使用;B 草坪绿地本可作为应急棚宿区,但其内部道路弯曲度高,缺乏主通道,导致疏散效果较差,且主入口过于狭窄。

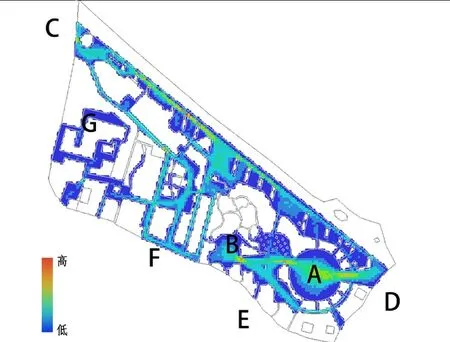

4.2.2 整合度分析

通过建立全局整合度、局部整合度与协同度分析(图13、14),可以看出:灾害发生时,主要避灾空间A、B 的全局整合度比平时高,局部整合度低,且协同程度较低。这说明空间的整合程度存在较大差异,空间避灾效能差异大,且主要体现在东西差异,即西部建筑区整合度极低,东部广场活动区整合度较高。

图12 滨海广场灾时连接度图

图13 滨海广场平时全局整合度与局部整合度关系图

图14 滨海广场灾时全局整合度与局部整合度关系图

图15 滨海广场平时人群活动分布模拟图

图16 滨海广场灾时人群活动分布模拟图

具体来看,北部沿海带状空间的整合度最高,人群灾时避难易于聚集于此;但由于该区域滨海,为避让海水漫灌,大部分无法作为避灾空间。其次,A 空间的整合度较高,可作为应急棚宿区;其他如B、G 这类面积较大、但不易到达和聚集的空间,防灾性能较差,可用作应急停机坪,但无法作为应急聚集避难区。整个区域中,D—A 空间(即包括两者间的通道空间)的整合度较高,是整个公园中最易于进入的空间,在更新中可扩大该空间,进一步提升整合度。

4.3 基于个体建模

基于个体建模,判断平灾时人群在滨海广场内的活动轨迹,能直观地反映避灾人群的穿越活动和分布(图15、16)。灾时滨海广场人群最易识别和聚集的空间集中在D—A—B和C 处。这是由于灾时临时空间和出入口开放,比平时的空间形态更为连续,但缺少了一处滨海聚集点,且西侧区域内也未有明显聚集和活动,形成了单轴D—A—B 的空间人群活动模式。其空间避灾层面的不利体现在3 个方面:①A 空间作为中间节点,其强通行性削弱了防灾聚集功能,更有可能作为通道型空间;②B、G 空间较为狭小且游乐设施、雕塑等遮挡物众多,不方便人群开展避灾活动;③南侧面向住宅区的F 空间不方便人们进入,会对防灾公园的空间效能产生负面影响。

可以看出,尽管滨海广场在平时能以层次丰富的空间给游客以不同的体验,但其中不连贯、不敞开的空间不利于灾时人群疏散;且狭小的入口和不连贯的通道虽不会对平时的人群活动产生影响,但在避灾时会影响人群的识别和聚集,使空间效能降低。

5 优化策略

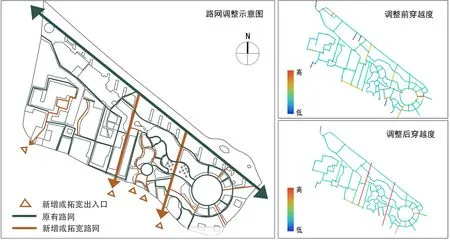

5.1 调整路网结构

经分析可知,滨海广场避灾效能较低的主要原因之一是道路为迎合平时游憩需求而较为曲折,缺乏主通道,影响了疏散功能。为提升南部居民区的疏散能力,建议在滨海广场南侧增设或拓宽5 个出入口,并对弯曲的游园通道进行统一梳理,形成两条贯穿性较强的南北向道路(图17)。该改造有助于提升A、B 两处主要避灾区域的避难能力,可促进人群在灾害发生时优先选择新增的通道进行疏散,也能较好地组织起平时的游玩人流。

图17 滨海广场路网调整前后穿越度对比

此外,建议拆除西侧建筑区的部分花坛和高大树木,以可进入、不遮挡视线的草坪替代;并在预留建筑倒塌空间的基础上保障历史建筑前的道路空间与小型聚集空间,以此来同时保障平时的游憩需求与灾时的避灾需求。

5.2 改善空间节点形态

防灾公园的功能对空间形态要求各异,空间避灾功能安排一般集中于中心地带,而边缘空间在安排避灾功能时存在局限性[3]。针对滨海广场防灾空间灾时组织的不足,同时考虑平时活动的适宜性,本文选取两处中心空间节点A1和 B1、一处入口空间节点F1和一处边缘空间节点G1(图18、19),提出改造建议。这几处空间节点在整合度、连接度层面各有劣势,具有一定的代表性;在改造后,可通过整合度和连接度的分析,进一步探寻改造的有效性。

图18 滨海广场节点空间调整前后整合度对比

图19 滨海广场节点空间调整前后连接度对比

(1)A1节点空间是主要的避难场所,需要容纳来自多个方向的避灾人群,目前可达性较高,已成为整合度和连接度的局部高点。其改造重点为:增设棚宿区和应急指挥所功能,同时增加东、南方向的渗透,并通过拓宽连接空间适当弱化其通行功能。

(2)B1节点空间原本可达性低,不适宜作为集散避难空间和防灾通道,加之位于改造的主通道上,建议将该空间内均匀分布的花坛取消,以地面趣味铺装代替,提高其整合性和可达性,使其成为南侧主入口进入的人群防灾聚集的备选空间。

(3)F1节点原为以栏杆限定的入口空间,入口处人群的聚集度、疏散度较低,建议改变其狭长的空间形态,尽量敞开,便于人群疏散避灾。

(4)G1节点空间是建筑前小广场,布置有大面积花坛。该空间具有一定方向性,但优势未发挥,不利于人群的流动,应移除花坛以改变空间形态,在灾时可以疏导人群流动,方便其作为避灾转移空间。

6 结语

由于目前对防灾公园的空间效能分析缺少定量研究,本文重点从微观角度入手,利用空间句法进行分析,为防灾公园的空间布局提供改造思路,也为滨海防灾空间的更新与效能提升提供微更新层面的参考。就本案例而言,滨海广场不能满足沿海老旧住宅区和办公人员的避灾需求,具有改造的必要性。分析得知其缺点集中在3 个方面,即:与城市联系薄弱,聚集、疏散能力低,南侧住宅区入口较少;广场内的老建筑有效面积不足,整体穿越度低;广场内部道路狭窄,避灾空间碎片化,整体融合度和连通性较低。对此,笔者提出空间改造策略,一方面,通过空间句法分析人们使用空间的感知,调整路网结构;另一方面,通过合理配置耐火植物、增加设施等措施来改善空间节点形态,提高空间的防灾效能。