不同覆膜方式及施氮量对春玉米产量和氮素吸收利用的影响

付敬锋,罗上轲,程 乙,张 军,魏 盛,曾 涛, 陈 杜,魏鹏程,郑迎霞,宋 碧

(1.贵州大学 农学院,贵州 贵阳 550025;2.余庆县农业农村局,贵州 遵义 564499)

春玉米是贵州重要的粮食作物,由于贵州高海拔区季节性干旱明显且积温偏低,地膜覆盖广泛用于该地区玉米栽培。如何采用合理的覆膜方式充分发挥地膜改善耕层土壤水热状况、提高作物产量和养分利用效率的作用有待进一步研究[1]。氮素是作物生长发育的重要元素,是影响作物产量的重要因子[2],玉米对氮素的吸收、利用和转运,将直接影响其产量[3]。因此,探讨将不同覆膜方式和适宜施氮相结合,最大程度地发挥春玉米的产量潜力,对实现春玉米高产、高效生产具有重要意义。针对地膜覆盖和氮肥互作对玉米产量和氮肥利用效率的影响,前人进行了大量研究。周昌明等[4]研究表明,合理施肥是充分发挥地膜效益的重要措施,施肥和地膜覆盖是旱地春玉米稳定有效的增产技术;周翔等[5]研究发现,覆膜可提高玉米产量14.0%~34.2%,减少土壤氮素的淋失,增加土壤硝态氮含量,氮素利用效率和氮肥利用效率比不覆膜高9.5%~23.7%;陈迎迎等[6]研究认为,全膜双垄沟覆盖条件下施氮量为250 kg/hm2时玉米产量最大,此时氮素收获指数和氮肥农学效率显著高于其余施氮处理;王红丽等[7-9]研究表明,全膜覆盖玉米籽粒产量较半膜覆盖提高了15.4%,水分利用率提高了18.8%,而覆膜方式对玉米各器官含氮量影响无明显差异,但全膜覆盖种植模式生物产量显著高于半膜覆盖种植模式,其吐丝后养分转运均显著高于半膜种植模式,氮肥利用率提高了28.4%。说明地膜覆盖能够减少水分的无效蒸发,协调土壤水分和养分的关系,显著提高玉米的穗长、穗粒数和粒质量,有效提高玉米产量[10]。施氮作为调控玉米产量的重要栽培措施,丁民伟等[11-13]认为,增施氮肥能提高玉米植株对养分的吸收与利用,从而使玉米单株产量提高,但当氮肥过量时会导致叶片早衰,植株物质生产能力下降,进而影响玉米产量。虽然前人围绕地膜覆盖和施氮量对玉米氮素吸收利用、干物质累积和产量的影响开展了大量研究,但对于在不同施氮梯度下,宽膜和窄膜2种覆膜方式对春玉米产量和氮素利用的效果比较研究鲜见报道。

本研究通过2 a田间试验,探究宽膜覆盖和窄膜覆盖下不同施氮水平对春玉米产量和氮素吸收利用的影响,旨在进一步优化贵州高海拔及类似生态区春玉米栽培管理措施,以期为区域内发展春玉米覆膜种植高效施氮管理提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

本试验于2018—2019年在贵州省威宁县(26.42°N,103.77°E)进行,平均海拔2 200 m,属亚热带季风性湿润气候,玉米生育期内降雨量和气温见图1。试验地为黄壤,试验开始前0~20 cm土层基本理化性质为pH值6.07,有机质38.06 g/kg、全氮1.76 g/kg、全磷10.06 g/kg、全钾13.73 g/kg、速效钾140.78 mg/kg。

图1 玉米生育期内平均气温和降水量Fig.1 Average temperature and rainfall in maize growth period

1.2 试验设计

2018年以盘玉5号,2019年以隆瑞3869为试验材料。采用裂区设计,主区为覆膜方式(M),分别为宽膜覆盖(KM)和窄膜覆盖(ZM);副区为施氮量(N),设5个水平:0(N0),80(N1),160(N2),240(N3),320 kg/hm2(N4)。小区面积31.2 m2(4.8 m×6.5 m),设3次重复。

KM用宽2.0 m的白色地膜(厚度:0.008 mm)覆盖4行玉米,先挖穴施肥播种,再盖膜;ZM用宽0.8 m的白色地膜(厚度:0.008 mm)覆盖2行玉米,先挖穴施肥播种,再盖膜,是当地传统盖膜方式。氮肥(尿素)施用比例为基肥∶拔节肥∶穗肥=4∶2∶4,基施过磷酸钙(P2O5:16%)和氯化钾(K2O:60%)各90 kg/hm2。采用宽窄行直播种植,宽行0.8 m,窄行0.4 m,种植密度67 500株/hm2,2018年4月6日播种,10月8日收获;2019年4月10日播种,10月9日收获。其他田间管理同当地大田生产一致。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 含氮量 于吐丝期和成熟期各小区取3株代表性植株,分为籽粒、叶片、茎、雄穗+穗轴,烘干后粉碎过筛,用H2SO4-H2O2消煮,凯氏定氮法测定含氮量。

1.3.2 产量 成熟期各小区全部收获,称鲜穗质量;将所有果穗按大中小顺序排列,用间隔法取10穗称质量,风干后进行室内考种。

1.4 相关计算公式

氮素干物质生产率(NDGPE,kg/kg)=植株总干物质/植株总氮素累积量[14];氮素转运量(DTA,kg/hm2)=吐丝期植株营养器官氮素积累量-成熟期营养器官氮素积累量[14];氮素转运率(DTR)=氮素转运量/吐丝期植株氮素积累量×100%[14];氮素转运对籽粒的贡献率(GCR)=氮素转运量/成熟期籽粒氮素积累量×100[14];氮收获指数(NHI)=玉米籽粒中氮积累量/植株氮积累总量×100%[15];100 kg籽粒需氮量(NRG,kg)=植株总氮素积累量/产量×100%[15];氮素吸收效率(NUPE,kg/kg)=植株总氮素积累量/施氮量[15];氮素利用效率(NUTE,kg/kg)=产量/植株总氮素积累量[16];氮肥利用率(NUE,%)=(成熟期施氮区植株氮素积累量-不施氮区氮素积累量)/施氮量×100%[16];氮肥农学效率(AEN,kg/kg)=(施氮区籽粒产量-不施氮区籽粒产量)/施氮量[16];氮肥偏生产力(NPFP,kg/kg)=施氮区籽粒产量/施氮量[16]。

1.5 数据处理

利用Excel 2019进行数据整理和作图,用 SPSS 25.0统计分析软件进行显著性方差分析。

2 结果与分析

2.1 覆膜方式和施氮量对春玉米产量的影响

2.1.1 产量及其构成因素 由表1可知,覆膜方式和施氮量及其互作效应极显著影响春玉米产量(P<0.01)。在不同施氮水平下宽膜覆盖(KM)2 a的平均产量均显著高于窄膜覆盖(ZM)(P<0.05),分别增加21.8%和13.8%,平均使春玉米增产17.8%。在不同施氮量下,宽膜覆盖(KM)在N3处理达到最高,窄膜覆盖(ZM)在N2处理达到最高,其2 a间宽膜处理最高产量平均达11 582.4 kg/hm2,窄膜处理最高产量平均达10 343.7 kg/hm2。

在产量构成中,与ZM相比,KM对有效穗数呈极显著相关,对千粒质量和穗粒数无显著影响,但仍提高千粒质量10.45~10.97 g和穗粒数3.1~15.4粒,说明KM能够显著提高穗数和千粒质量,同时有效提高穗粒数。从不同施氮量来看,与N0相比,增施氮肥有效穗数增加3.1%~9.7%,穗粒数提高12.5~36.8粒,千粒质量增加14.11~39.14 g,说明施氮主要是通过对有效穗数、千粒质量、穗粒数的提高来实现产量的增加。而覆膜方式和施氮量两因素对春玉米千粒质量表现出极显著的交互效应(P<0.01),对有效穗数和穗粒数影响不显著。

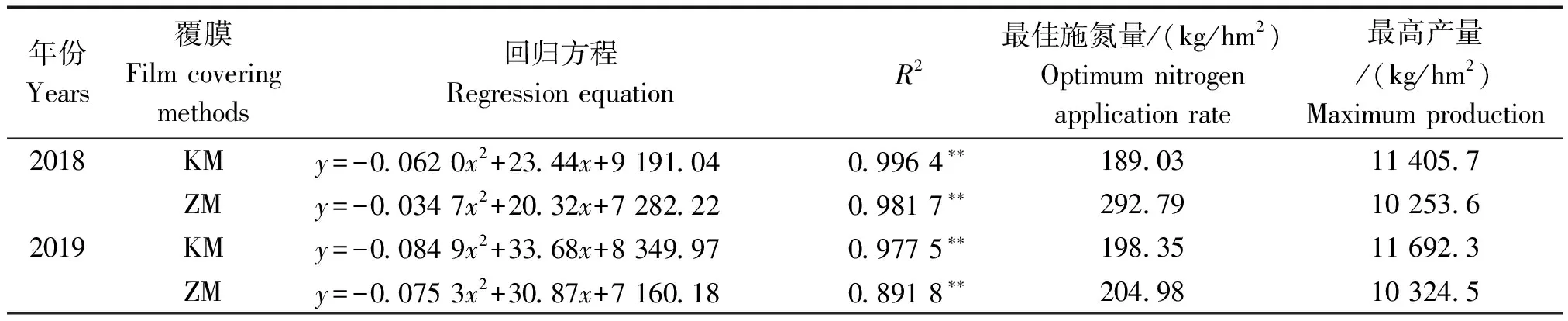

2.1.2 产量与施氮量的回归分析 对产量(y)和施氮量(x)进行回归分析(表2),结果表明:KM最高产量和最佳施氮量分别为11 405.7,189.03 kg/hm2(2018年);11 692.3,198.35 kg/hm2(2019年);ZM最高产量和最佳施氮量分别为10 253.6,292.79 kg/hm2(2018年);10 324.5,204.98 kg/hm2(2019年)。KM最佳施氮量比ZM降低55 kg/hm2,而产量却提高了12.3%。

表1 不同覆膜方式和施氮量对春玉米产量及其产量构成因素的影响Tab.1 Effects of different plastic film mulching methods and nitrogen application rates on yield and yield components of spring maize

表2 春玉米产量与施氮量的回归关系Tab.2 Regression relationship between spring maize yield and nitrogen application rate

2.2 覆膜方式和施氮量对春玉米氮素积累与分配的影响

2.2.1 春玉米各器官氮素积累量 覆盖方式极显著影响春玉米吐丝前后氮素累积量(P<0.01)(表 3)。在吐丝期和成熟期玉米植株各器官氮素积累量表现为籽粒>叶片>茎>雄穗+穗轴,且随着生育期的推进,除籽粒外,植株各器官氮素积累都具有递减趋势。随着施氮量的增加,春玉米各营养器官氮素积累量均呈先增加后下降的趋势,除吐丝期雄穗+穗轴以外,KM处理其他器官氮素积累均显著高于ZM处理(P<0.05)。

在吐丝期,与ZM处理相比,KM处理显著提高了叶片和茎的氮素积累量,增幅分别为43.6%~45.1%和31.8%~46.0%;在不同施氮量下,叶片、茎氮素积累量均在N3处理达到最大,且显著高于N0和N1处理。在成熟期,施氮对植株叶片、茎氮素积累量变化规律与吐丝期基本一致,且KM显著提高了春玉米籽粒氮素积累量,增幅10.9%~12.5%。方差分析结果表明,年份、覆膜方式和施氮量3个因素对植株各器官氮素积累量的影响均达到显著水平,但两因素互作对春玉米吐丝期各器官差异均不显著,对春玉米成熟期雄穗+穗轴氮素积累量呈显著影响。

2.2.2 春玉米各器官氮素的分配 覆膜方式和施氮量及其两因素互作显著或极显著影响春玉米吐丝前后植株茎氮素分配比例,而年份、覆膜方式和施氮量三因素互作对春玉米吐丝前后各器官氮素分配均无显著影响(表4)。不同年份显著或极显著影响春玉米吐丝期和成熟期茎和雄穗+穗轴的氮素分配,进而极显著影响成熟期籽粒氮素分配;而覆膜方式显著或极显著影响春玉米吐丝期茎的氮素分配和成熟期叶片、茎、籽粒的氮素分配;且施氮显著影响春玉米吐丝期和成熟期茎氮素分配,从而显著影响籽粒氮素分配。

不同处理间各器官氮素积累量分配比例大致表现为籽粒>叶片>茎>雄穗+穗轴(图2)。在吐丝期,KM处理较ZM处理对植株各器官氮素分配无显著性差异;而成熟期KM提高了叶片、茎氮素积累的分配,分别提高4.19%,5.64%。不同覆膜方式下春玉米的籽粒氮素累积分别占植株累积的59.98%(KM)和65.37%(ZM),这主要是因为KM处理提高了叶片和茎的氮素分配,从而影响其籽粒氮素分配,使KM籽粒氮素分配小于ZM;而增施氮肥显著增加籽粒氮累积量,但对各施氮处理之间各器官差异不大。

表4 不同处理春玉米各器官氮素分配方差分析Tab.4 Variance analysis of nitrogen allocation in different organs of spring maize

图2 不同处理春玉米各器官氮素分配比例Fig.2 Nitrogen allocation proportion of different organs of spring maize

2.3 不同覆膜方式和施氮量对春玉米氮素转运效率的影响

从表5可以看出,覆膜方式和施氮量显著或极显著影响叶片和茎的氮素转运量,但其互作效应对氮素转运均无显著影响。KM处理叶片和茎的平均转运量分别为33.6,17.5 kg/hm2,较ZM处理分别提高了48.7%和54.9%。在2018年,与N0处理相比,不同施氮水平叶片和茎对氮素转运量增幅分别为58.5%和70.4%;在2019年增幅分别为64.7%和83.8%,2 a均达到显著水平(P<0.05)。而叶片和茎氮素转运率在KM处理下分别为25.2%和11.6%,较ZM处理相比分别高出0.20和0.66百分点,未达到显著水平。而转运氮素对籽粒的贡献率均表现为:N2处理最高,且叶片>茎;KM>ZM。KM下叶片和茎转运氮素对籽粒的贡献率较ZM分别提高5.93和2.78百分点。而100 kg籽粒需氮量在N3处理最高,达到2.45 kg。此外,2018年春玉米氮素转运量、转运率及转运氮素对籽粒的贡献率均高于2019年。

2.4 不同覆膜方式和施氮量对春玉米氮素利用效率的影响

由表6可知,2 a间,KM处理的NUTE、NUPE、AEN和NPFP的平均值较ZM处理分别增加4.9%,21.4%,23.5%和12.2%,其NUE增加了4.23百分点;而ZM处理的NDGPE、NHI均显著高于KM处理(P<0.05),分别高出11.3%和6.06百分点。增施氮肥明显降低了NDGPE、NHI、NUTE、NUPE、NUE、AEN和NPFP,然而随施氮量的增加,NUTE呈先增加后降低的趋势,在N1处理最高,显著高于N2、N3和N4处理,但与N0处理差异不显著,介于施氮量160 ~240 kg/hm2,NUTE、NUPE、AEN、NPFP和NUE分别降低21.3%,15.8%,21.8%,32.8%和12.3百分点。覆膜方式和氮肥施用二因素互作极显著影响NUPE、AEN和NPFP。说明覆膜能使玉米在节肥条件下也能达到增产增效的目的,是一种提高玉米产量的有效途径。

3 结论与讨论

3.1 不同覆膜方式和施氮量对春玉米产量及产量构成因素的影响

地膜覆盖具有增温保墒提高水分利用效率等作用,能够促进作物生长发育,提高产量。关于覆膜对春玉米生长发育的影响,于爱忠等[17]研究表明,全膜覆盖较半膜覆盖增产的主要原因是提高了双穗率、粒质量和穗粒数。本研究认为,宽膜覆盖能够显著提高穗数和千粒质量,从而显著提高玉米产量,这与前人[17]研究结果一致。然而宽膜覆盖的增产幅度略高,这可能与覆膜方式和生态条件有一定的关系。说明覆膜能更好促进玉米植株营养物质向生殖器官转化,使籽粒营养物质充实、粒质量增加。植株的产量取决于植株的生长发育,而N作为植物生长发育的必需养分,亏缺会导致植株生长变慢,叶片发黄,产量降低。在本研究条件下,随着施氮量的增加,春玉米产量呈先上升后下降的趋势,其变化规律与申丽霞等[18]研究结果一致。此外,李婷等[19]研究结果表明,覆膜处理最佳施氮200 kg/hm2,不覆膜处理最佳施氮280 kg/hm2。本研究宽膜覆盖最佳施氮量为160 kg/hm2,这可能是因为土壤的基本肥力和种植模式差异,同时覆膜能够减少硝态氮的淋失,提高氮肥利用率使更多硝态氮营养被作物吸收,从而达到节肥的效果。

3.2 不同覆膜方式和施氮量对春玉米氮素积累及转运的影响

水肥运筹与氮素的吸收、转移及分配有着紧密联系,充足土壤水温条件是保证旱地氮肥充分发挥肥效的重要因子,对氮肥在土壤中的转化、作物吸收以及在体内的代谢均有显著影响[20-23]。地膜覆盖使春玉米克服了生育前期低温、干旱等自然条件的限制,促进氮素向籽粒的转运,增加了植株氮素累积。冯定明等[24-25]研究表明,全膜覆盖能显著促进玉米吐丝期氮素累积量和氮素转运量且显著高于半膜覆盖种植,但全膜覆盖吐丝—成熟这阶段氮素累积量与半膜覆盖种植无显著差异。本试验结果表明,较窄膜覆盖处理,宽膜覆盖显著增加了吐丝期和吐丝—成熟氮素积累和转运及转运氮素对籽粒的贡献率,与冯定明等[24-25]研究结果不尽一致。原因可能是宽膜覆盖能提高土壤水分利用率和降水利用率,降低植株根系因水分胁迫限制对氮素吸收和转运的损失,能够保证植株生育后期对氮肥的有效吸收和利用,促进植株氮素的积累;且穴施氮肥,肥力集中,氮肥稀释速率变慢,后期对植株供应的氮素量多,使植株后期氮素积累与前期无明显变化。王泽林等[26]认为,施氮量能够有效提高植株氮素积累促进营养器官氮素转运对籽粒氮的贡献率,随着施氮的递增而缓慢降低。在本试验条件下,氮素转运率、氮素转运对籽粒的贡献率均在施氮80 kg/hm2处达到最高,随着施氮量的增加而逐渐降低,与王泽林等[26]研究结果相似。此外,2019年春玉米拔节期至吐丝期降雨量较2018年低近60 mm,造成2019年春玉米吐丝期氮素积累量低于2018年,导致2019年氮素转运效率降低,也可能是品种差异造成的,但最终2 a的变化规律一致。

3.3 不同覆膜方式和施氮量对氮素吸收利用的影响

提高氮肥利用效率、探究最适宜的种植模式和最佳的施肥量是目前减少氮肥污染、保护环境亟待解决的主要问题。赵士诚等[27]对玉米研究表明,施氮量从160 kg/hm2增加至240 kg/hm2,其NUTE降低7.6%,NPFP降低27.5%。本研究中,春玉米的NUTE、NUPE、AEN、NPFP和NUE随着施氮量递增而降低,介于施氮量160 ~240 kg/hm2,NUTE、NUPE、AEN、NPFP和NUE分别降低21.3%,15.8%,21.8%,32.8%和12.3百分点,下降幅度较大。原因可能是在本试验下,当施氮量达到一定程度后植株吸收氮素不再向籽粒转运,导致产量与植株氮素积累比值变小,其NUTE和NPFP的下降幅度变大。然而,宽膜覆盖处理的NUTE、NUPE、AEN、NPFP和NUE较窄膜覆盖处理均得到提高,平均增幅4.9%,21.4%,23.5%,12.2%和4.23百分点,与王泽林等[26]研究的结果基本一致。说明覆膜能有效起到增温保墒作用,可营造良好的根系环境,提高根系对氮肥的有效吸收和利用。

NHI表征了氮素从营养结构向生殖结构转移的程度[28],以施氮量160 kg/hm2为例,宽膜覆盖处理的NHI为61.35%,窄膜处理的NHI为65.3%,与Ciampitti等[28]在玉米上的研究结果(平均64%)类似。但宽膜覆盖处理的NHI小于窄膜覆盖处理,这与王泽林等[26]研究结果并不一致,可能是宽膜覆盖增加氮素利用效率的作用促进了植株氮素积累量的增加,提高了“源”的能力,导致产量增加,产量对籽粒氮的稀释作用使其NHI小于窄膜覆盖处理。

宽膜覆盖与施氮量的有机结合有利于春玉米吐丝期营养器官储存氮向籽粒的转移和吐丝后氮素积累的协同增加,从而提高籽粒氮素积累,实现旱作春玉米高产和高氮肥生产力,维持农业生态环境。从春玉米氮素累积、转运与吸收、利用和产量来看贵州高海拔及类似生态区宽膜覆盖种植技术的合理施氮量为160 kg/hm2,其产量可达11 404.3 kg/hm2。