幼态持续:“娘炮”现象背后的社会心态透视

郑莉琳

(华东师范大学 马克思主义学院,上海 200241)

一、研究背景

近年来,“娘炮”一词席卷互联网空间,引发各方参与讨论,并逐渐从社会议题上升至教育部门关注的政治议题,从顶层设计出发,要求注重青少年阳刚之气的培养。这一现象的大规模讨论始于2018年9月央视大型教育类节目《开学第一课》,节目组因邀请了妆容精致、女性化气质显著的男明星作为嘉宾而遭到了学生家长的强烈抵制和社会公众的炮轰,短时间内“娘炮”一词在网民的针锋相对和媒体的推波助澜下达到了空前的热度,多元观点交锋激烈,“痛批风”“力挺风”“多元风”等话语充溢网络空间。新华社率先举起批判大旗,怒斥这种“病梅”现象,呼吁“娘炮之风可休矣”。随后《人民日报》撰文回应探讨“什么才是今天该有的男性气质”,倡导审美多元。不仅主流媒体态度不一,社会公众对此现象也同样莫衷一是。

据考证,“娘炮”一词最早出现于2007年一部台湾电视剧《我要变成硬柿子》的台词,男主角被女主角骂作“娘炮”,指责他胆小怕事,没有男人样。后来在2011年央视春晚节目的讨论中,有网友使用腾讯微博发表评论称魔术节目里魔术师的行为太过女性化,调侃“怎么来了个娘炮”。在互联网快速发展的时期,“娘炮”一词陆陆续续被公众反复提及,并衍生出“娘娘腔”“伪娘”“小鲜肉”“女装大佬”等一系列词汇来形容男人的阴柔特质,且各个词汇褒贬色彩不一,存在显著的场景使用差异。对于“娘炮”这个概念,学者们尚未讨论出确切一致的定义,但基于网络话语场域中关于“娘炮”现象的讨论,可以大致总结出“娘炮”的内涵与外延,即指那些外貌打扮、性格气质、语言和行为等方面表现出女性化气质的男性青年,带有明显贬义,被网友戏谑为“油头粉面A4腰,矫揉造作兰花指”[1]。

其实“娘炮”话题的走红并非一朝一夕的事,从上世纪80年代的“奶油小生”起,到本世纪初的“偶像”“男团”,再到近年来的“小鲜肉””现象,男性“阴柔化”现象一直是公众热议的话题,一直以来呈现出一种矛盾的发展状态:一方面是妆容精致、气质柔弱的男明星受到市场的热捧,受到粉丝众星捧月般的待遇;另一方面公众对这种柔弱的男性形象的批判之声不绝于耳,认为其是娱乐圈萎靡之风的象征,如若放任不管,势必会扭曲青少年的价值观,败坏社会风气。“少年娘,则国娘”“娘炮误国”的性别中性化焦虑愈演愈烈,不断突破传统性别角色认同的最后防线。同时,在媒体的推波助澜下,社会掀起一股抵制“娘炮”的运动,公众倡导“阳刚之气”的呼声越来越强烈。市面上也顺势推出了一系列所谓“拯救男孩”的相关书籍,以培养男孩刚强气质为噱头的户外训练活动层出不穷。2021年1月28日,教育部官网在答复全国政协委员提出的《关于防止男性青少年女性化的提案》中也表示,将从加强体育师资配备、加强学校体育制度顶层设计、开展健康教育及加大相关研究等方面解决好这一问题。

“娘炮”现象背后潜藏的社会意蕴及所折射出的社会心态具有一定的现代表征意义,需要我们共同探索新时代的青年应该具备什么样的个人精神和社会风貌这一时代课题。当前学者针对“娘炮”现象主要围绕性别、权力、文化以及审美角度进行探究。李银河(2018)反对将男性贴上“娘炮”标签,认为男性气质的刻板印象是对丰富人性的压迫。焦杰(2018)持同样观点,认为“男性阴柔化”是一个伪命题,是社会性别刻板印象的产物,并不能反映人格的丰饶性和生活的真实存在。袁跃兴(2018) 则提出要警惕、反思文艺作品中男性形象对消费主义的迎合,强调中华民族的崇高、伟岸、刚强的传统男性形象和气质。也有学者指出应尊重文艺作品中男性形象的多样性,拒绝脸谱化。孙佳山(2018)提到当下的“娘炮”话语与上世纪80年代的“奶油小生”现象颇有相似之处,是媒介客观放大的结果,并非社会主流,同时指出应注意男女两性审美的差异以及性别话语权的失衡问题。辛晔、史昱锋(2019)也从性别权力视角指出“娘炮”是传统霸权男性气质出于对异己气质的打压和祛除而对气质柔弱的男性青年贴上的不符实的标签。也有学者从“小鲜肉”与“娘炮”的差异入手,探讨这类现象盛行的深层次原因。戴锦华(2018)认为“小鲜肉”的兴起是日本文化逆袭的结果,“娘炮”议题背后不单纯是进步/倒退、解放/压抑的争议,而有更复杂的社会政治经济因素在里面。当前学者对“娘炮”现象进行系统性论述的文章不多,并且缺乏哲学和伦理学的相关分析,尚存较大讨论空间。

二、 幼态持续:“娘炮”现象的本质

在探究“娘炮”现象之前,我们首先要反思:究竟该用绝对化的生理标准还是用变动的社会学标准来衡量社会中的男人或者女人?

根据社会学的理论,完整的“人”的概念应当包含两方面的属性,即“生理”属性和“社会”属性。生理性别(sex)是人的生物属性,即人的第一特征;而社会性别(gender)是人的社会属性,是人的第二特征。我们通常所说的“男人”或“女人”属于一种复合型表达,既包括生理意义也包括社会意义。生理意义上的男女两性特征是客观存在的,但社会意义上的性别可以通过穿着打扮、谈吐气质等形式进行伪装从而遮掩生理性别。当“社会性征”的标准稳定不变并被人严格遵守的时候,我们易于判断出一个人属于男人还是女人,但当标准变更,并且越轨者众多而不受惩罚时,性别的中性化问题便产生了[2]。

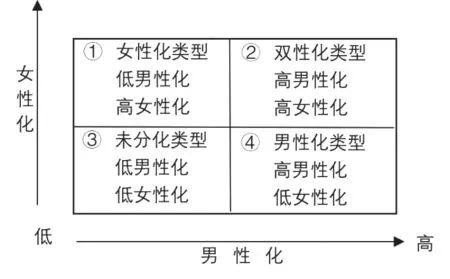

1964年罗西(A.S.Rossi)率先提出“双性化(androgyny)”概念,针对传统的“单性化”,她认为“个体同时具有传统男性和传统女性应该具备的人格特质”[3]。1974年美国心理学家桑德拉·贝姆在双性化概念的基础上设计出一套测量双性化的心理量表——“贝姆性别角色量表”,对性别特质进行了二维性的分类,将男女两性分为以下四组:双性化、男性化、女性化、中性化(未分化类型)[4]。如图所示,性别是个平面坐标系,x轴和y数轴的顶点是高度的男性气质和高度的女性气质,原点则为0,既无男性气质也无女性气质。我们的性别气质往往掺杂男女两性,很少有人是高度的男性或女性气质,更少有人能同时展现出两性气质。不过现实生活中男女两性气质皆无的现象却普遍存在,婴儿和幼童皆是如此,他们并不表现出显著的两性气质。如果我们用这个坐标系去衡量“娘炮”现象就会发现,所谓“小鲜肉”的“娘化”实际上并非女性化,而是幼态化。

图1 男女两性模式示意图

轰轰烈烈的“娘炮”争论,最初是因新华社痛批“小鲜肉”现象而升级,只不过争论各方的社会学视角仅仅局限于性别视角,而忽略了年龄这一维度。事实上,“小”和“鲜”都是年轻的意思,并没有性别特征的意蕴。统观所有被贴上“娘炮”标签的男性,他们所展示出的也只是柔弱的少女形象,而并非“善解人意”“温柔知性”等其他女性化特征。“小鲜肉”“少女”的核心概念是“小”,而我们知道,人类社会通常会忽略幼儿孩童时期的社会性别,甚至忽略他们的生理性别。对“娘炮”现象进行年龄维度的分析即可窥得问题的本质所在——“幼态持续”现象。

“幼态持续(neoteny)”作为20世纪进化生物学的重要概念,是在批判人类进化复演论(law of recapitulation)的过程中,由科尔曼(Julius Kollmann)、古尔德(Stephen Jay Could)和蒙塔古(Ashley Montagu)等生物学家逐渐建构起来的,用来解释人类进化特有适应方式[5]。从本质上看,人类所有年龄在样貌特征、思维模式及行为潜能等方面都像儿童,这是幼态持续概念的实质。美国古生物和进化论科学家古尔德认为,人类进化主要的特征是我们发育的迟缓,比起其他灵长类,我们人类的脑部发育更加迟缓,与家庭的联系更为紧密且长久,用以成长和适应的童年期被极大拉长了,即“童年是潜在适应的贮藏室”[6]61。我国进化生物学家朱洗也指出:“与猿类相较,我们要晚熟20年,也就是说,我们人类学习教化的时间要增加20年。”[7]348

从人类生命周期角度看,进入21世纪的中国社会发生了哪些变迁呢?首先是人们的平均寿命显著增加。过去很多年纪不大甚至不过六十岁的老人,重病可能就不必送医院了,随着医疗水平的大幅度提高,现代人活到八九十岁并非难事。其次是壮年时间延长。上世纪80年代,达到五十岁就会普遍被划入老年人群体,日薄桑榆,而现在退休后的老人健步如飞是常态,推迟退休年龄已然是大势所趋。再次是教育时长的延长。上世纪由于社会经济水平有限,平均受教育年限大概只有六七年,大批学生未读完小学初中就辍学自谋生路,即使学习能力较强的学生也选择读完中专就匆匆走上工作岗位,接受高等教育的学生寥寥无几。随着社会经济的快速发展和高校的扩招,现在绝大多数人都要经历十几年的校园生活才正式进入社会走上工作岗位。受教育年限的增加,意味着人们的青春时光被“拉长”了,集体推迟进入真正的成人阶段。“男生”“女生”占总人口的比例越来越高,现在二十多岁的女性自称女孩,我们不觉有异。最后是人们的婚育年龄也明显推迟了。过去青年二十五岁就算晚婚,而如今不少城市平均初婚年龄超过了三十岁,与四十年前相比推迟了近十岁。而婚育作为人生一大转折点,历来被视为是最主要的成年标志。

综合这四个因素,如今二十多岁的男性,在现代社会仍被视为少年,尚未自觉表现出非常显著的男性(社会学)特征,如勇敢、责任与担当,自然会被上一代人斥为“阴柔”“娘炮”。同理,在战争年代十六七岁就上战场打仗的那一代人看来,改革开放后那些受过中高等教育才走向社会的男性也很不“爷们儿”。现在炮轰“小鲜肉”的主流媒体,其实早在三十年前也用类似的言论批判唐国强、陈宝国等老一辈艺术家为“奶油小生”。简而言之,现代化进程下的“幼态持续”延长了社会成员的年少时光,加之现代社会男性的“肌肉价值”大大降低,因而童年的一系列特征得以保留呈现,不免被老一辈冠之以手无缚鸡之力的“娘炮”。

三、我们为何膜拜青春:“娘炮”现象背后的社会心态透视

如果说“幼态持续”为当下“小鲜肉”群体的存在提供了理论依据,那么如何解释“娘炮”热背后社会对年轻的迷恋与追捧呢?事实上,审美“阴柔化”“幼态化”是现代化进程中高压状态下青年人的一种代偿心理,是社会层面的系统性问题,而并非单一的文化与审美问题。“娘炮”现象折射出剧烈社会变革中当代青年的真实生存状态与矛盾交织的社会心态,其所反映出的青年群体的真实心理与利益诉求,值得我们深思。

我们再回过头来看“小鲜肉”所谓的“娘化”,其实是男性由内而外展现出的低攻击性:在外形上,他们既没有展现出女性的细腻和温婉,也没有展现出男性的勇猛与果敢,而只有娇嫩的皮肤、迷离的眼神、柔和的轮廓和未成熟的状态;在人际交往中,表现为迟钝、依赖和情绪化。总的来说,“小鲜肉”的基本形象是:柔弱、迟钝、依赖、情绪化。于是我们不禁要问:为什么在当今社会,柔弱低攻击型的男性形象大行其道?

显而易见,“娘炮”现象并非单一的性别审美问题 ,而是社会层面的系统性问题。当代青年在偶像问题上,表现为对年轻和幼态化的痴迷;在个人追求方面,表现出强烈的怀旧情绪;而在个人形象方面,则是渴望青春永驻。90后养生、美妆、萝莉文化等青年文化普遍流行,这种对青春的过度迷恋,不仅是一种审美倾向,而且成为一种普遍的价值体系。事实上,人以何种方式老去,与其说是生理或生物学的演变,毋宁说是一种历史的、社会文化的现象。人怎样才能青春永驻?这是自上古神话时代起人类就孜孜追求的一种“生命”理想,对于人类来说,这只能是一种憧憬,一种关于生命的近乎荒诞的向往,但到了21世纪的今天,人们对青春的迷恋似乎被点燃了。

我们为何膜拜青春?美国斯坦福大学教授罗伯特·波格·哈里森在《我们为何膜拜青春—年龄的文化史》一书中探讨了当前人类社会为何对青春如此着迷。他跨越了生物学、历史学、哲学等多个领域,将“幼态持续”学说置于人类社会历史视阈,探索人类“求新”“爱新”之本能,阐释了“青春”之于人类个体以及整个社会的重要意义[8]55。他指出,二战后世界范围内刮起了一场席卷西方文化并逐步蔓延至全球的“返老还童”(age of juvenescence)潮流,当下的我们皆属于“返老还童”时代的人——样貌上年轻、心智上年轻、行为上年轻,以及最重要的——欲望上年轻[9]。这里“年轻”不单指生理或生物学意义上的状态,而是有着更加丰富和完整的表征意义:“年轻”使人类变成一个更丰富轻盈的全新“物种”!

然而,哈里森也表达了他的担忧,社会对“年轻”的追逐与迷恋往往伴随着对物质与欲望、激情与享乐的沉溺,这种极度追求新奇与变革的文化也蕴藏着潜在的危机,是“失控了的青春”,比如现代性问题。他指出,我们的时代正自觉或不自觉地褫夺年轻人的闲暇、孤独、浪漫和想象力,夺去他们的惊奇、信念和失败的自由——这些都是人格生成的源泉。如果缺乏与大自然具体直接抑或深远广博的联系,人就不可能与过去和未来有连通感,继而斩断了原本具有完整脉络意义的“历史”和充满希望和活力的“未来”之间的连接,从而陷入后现代化的意义危机。正如著名哲学家卡西尔(Ernst Cassirer)所担忧的人在客观化的进程中所付出的代价:“人类置身于数千年文化发展所塑造的复杂世界里,朝着更高的理性目标前进了多少,人的直接具身性、生命经验性就失去了多少。”[10]28

四、人是“永恒的儿童”

“我们为何膜拜青春?”哈里森的提问,与其说是疑问,毋宁说是警示。哈里森在书中用“幼态持续”理念调和了“青春”与“成熟”的极化,提出了一种充满希望的矫正方式——“异龄并存”,就像是一座欣欣向荣的花园,所有生命个体都能在里面自我学习、自我教育。事实上,无论是“青春”还是“成熟”,最基本的底色依旧是亚里士多德的“沉思”,是海德格尔的“烦”,是哈里森的“忧虑”,即人如何成为理想花园的园丁。然而,人类都是“被抛掷到这个世界中”,园丁并非先天既成的,而是需要哺育与成长,而其中关键就是“爱世界之爱”——汉娜·阿伦特从圣奥古斯丁借来的概念,经过哈里森的再阐释获得了新意:只有这种很大的爱才可以照管好未来,只有共享的世界才能为人们提供他们最需要的东西——前人与后来者呼应相连的黏合感。

溯其本源,园丁的使命是导引出一种对世界的爱。那么这种爱的源头在哪里?导引的入口又在哪里?——“在介于童年与成熟之间的过渡阶段”,即年轻阶段。只有回到源头,才能走进历史,未来也才会向我们敞开。“源头”潜藏在每个人的灵魂深处,年轻人要学会发现自我的“源头”,尝试进入自我人格的深处去探索并触及藏在灵魂深处的回春力量。一旦“年轻人”“准备好接管世界,就可以给世界熔铸以新生命”[8]166。

年轻人无疑是有责任的,正如哈里森所呼唤的是人类文明、历史使命的继承人,而不是财富、权势的世袭者;是背负遗产的真正“青春者”,而不是“返老还童”的怪胎。他指出:“一个社会所能带给年轻人的最大祝福就是把他们变成历史的继承人,而使其不致沦为历史的孤儿。同时这也是社会所能带给自身的最大祝福,因为继承人可以通过源源不断的创造性让社会的历史遗产回春。相反,孤儿只会把‘过去’视为异类,视为无法接近的大陆。”[8]166

再回到我们所讨论的“娘炮”问题,不难看出,“娘炮”现象背后裹挟着社会对青春、幼态的迷恋,投射出当代青年对自我身份的迷失。当今这个“返老还童”的时代正孕育着一种新的生命观。我们需要认识到,青春的敌人既不是“成熟”,也不是“老年”,而是其自身。年轻和青春,意味着一种可能性,一种潜能。幼态持续学说对年轻的发现,对于改变当下以幼态为敌的社会现实具有重要意义,启发社会重新审视年轻人的身份,而不是一味将其拽入成年人的世界。我们吁求“异龄并存”的目的是和解,而非斗争。年轻人大可不必着急作出人生抉择,而选择在漫长的少年阶段提高自己,思索自己真正的追求。拖延的时间越长,提高的幅度越大,最后人生的选项就越多,这正是人类进步的主要方式,也是幼态持续的终极意义。

五、结论

“娘炮”现象的热议像是打开了一扇观察中国现代性思潮的大门,让我们有机会去思考哪些经典问题又重新出现,同时又带来了哪些新的生命经验。当下我们仍要不断地思考和追问:如何正视我们的年龄?年轻人到底应该具备什么样的个人风貌和时代精神?如何让年轻人真正成为历史的继承人而不是“返老还童”的“怪胎”?这是一个持续的课题,值得我们去进行深入研究。