中国大鲵的早期个体发育观测研究

范文博,朱文博,张美华,赵天,江建平*

(1.中国科学院成都生物研究所,成都 610041;2.中国科学院大学,北京 100049)

两栖动物是脊椎动物中从水生到陆生的过渡类群,生活史比较特殊,涵盖了水环境和陆生环境,因此,在进化生物学方面具有十分重要的科学研究价值。两栖动物的卵相对较大、无卵壳,易于观察,常被用于胚胎发育观测研究,以促进发育生物学的发展(Liu,2016),为两栖动物繁育、种群人工复壮提供了基础信息。

中国大鲵是中国特有的两栖动物,隶属有尾目Caudata隐鳃鲵科Cryptobranchidae大鲵属,广泛分布于我国17个省、自治区、直辖市,在长江、黄河、珠江三大流域的水系中均有发现(叶昌媛等,1993;费梁等,2006,2012)。近几十年来,过度收购、非法捕杀和栖息地丧失等导致野生大鲵种群数量下降极为严重,分布区域日益萎缩(姚一彬等,2013,Zhao,2020),在《中国脊椎动物红色名录》中被评定为极危物种(赵尔宓,汪松,1998;蒋志刚等,2016;江建平等,2016,2021)。我国早在1989年将其列为国家二级重点保护动物,2021年明确仅限野外种群(国家林业和草原局,农业农村部,2021)。此外,不当放归加剧了当地原生种的灭绝(Shu,2021)。因此,该物种的野生种群面临灭绝的风险高,亟待推进有效保护。

对于灭绝风险高的物种,确保其种群复壮是推进有效保护的关键。胚胎发育观测是提升种群繁育与复壮的重要基础性工作之一。因此,对中国大鲵进行胚胎发育观测研究具有十分重要的意义。阳爱生等(1983)用产于湖南省桑植县的大鲵胚胎首次进行了初步研究,观察了大鲵胚胎发育的17个时期。刘鉴毅等(1994)对大鲵(未标明产地)早期胚胎发育过程进行了细致观察,详细描述了31个时期的外形特征、绘制了各个时期的特征。冯小荣等(1997a)使用石蜡切片的方法对产于湖南省永州市的大鲵胚胎进行了显微观察,认为大鲵的胚胎发育分为8个阶段。骆剑等(2007)观测产于湖南省长沙市的大鲵胚胎,提出大鲵胚胎发育分为20个时期,而姚一彬等(2013)观测了产于湖南省张家界的大鲵胚胎,共识别了23个时期。近来的遗传检测分析发现,中国大鲵存在明显的多个支系分化,可能达到种级分化(Yan,2018),Turvey等(2019)已提议把珠江上游的一个支系恢复为有效物种(Boulenger,1924)。本研究旨在观测未经研究产地的大鲵个体的胚胎发育,完善中国大鲵复合体的发育特性等基础信息,为该种的保育、放归工作以及人工养殖产业的工厂化提供一定的帮助和建议。

1 材料和方法

1.1 实验材料

卵群采自四川省眉山市洪雅县大鲵繁育场(103.156 1°E,29.876 2°N,海拔568 m),并在场内进行观测。根据遗传检测结果,亲本源于四川省广元市青川县,属于秦岭支系。这些亲本在生态养殖环境中自然发情、交配、繁殖,产卵于养殖场河道两侧的洞穴内。在受精卵达到后肢芽期前,于河道中孵育并观测,期间气温15.74℃±3.79℃(=204),水温15.48℃±1.14℃(=209),pH6.5;在后肢芽期后,将胚胎转移至室内孵育池饲养并观测,期 间 气 温15.31℃±0.73℃(=87),水 温15.51℃±0.52℃(=87),pH6.5。

1.2 受精率与孵化率统计

随机选取了养殖场内的10窝卵,观察到出现卵裂即记为受精卵,进行受精率的统计。后期统计其中未被养殖场混合的4窝卵的孵化率。

1.3 早期个体发育的观察、记录及分期

胚胎发育外形观察与记录:受精卵阶段~多细胞期,2 h/次;囊胚期~鳃板期,4~8 h/次;前肢芽期~前肢三指期~后肢三趾期,12 h/次;后肢四趾期为1 d/次。后肢五趾期后,短期内外形特征变化不明显,适当延长观察记录的间隔时间。在循环系统形成后心脏开始搏动期间,使用体式镜观察心跳模式并记录心率。

受精卵直径5~7 mm,肉眼即清晰可见个体发育的外形特征及其变化,观察时使用数码相机(Leica DFC450C)拍照,通过胚胎发育各阶段的外形特征及其变化进行发育分期。用于观察、拍照和采样保存的胚胎共153枚。分期主要参考大鲵个体早期发育的观测结果(阳爱生等,1983;刘鉴毅等,1994;冯小荣等,1997a,1997b;骆剑等,2007;姚一彬等,2013),以及谢峰等(2001)对镇海棘螈个体早期发育的研究结果。

2 结果

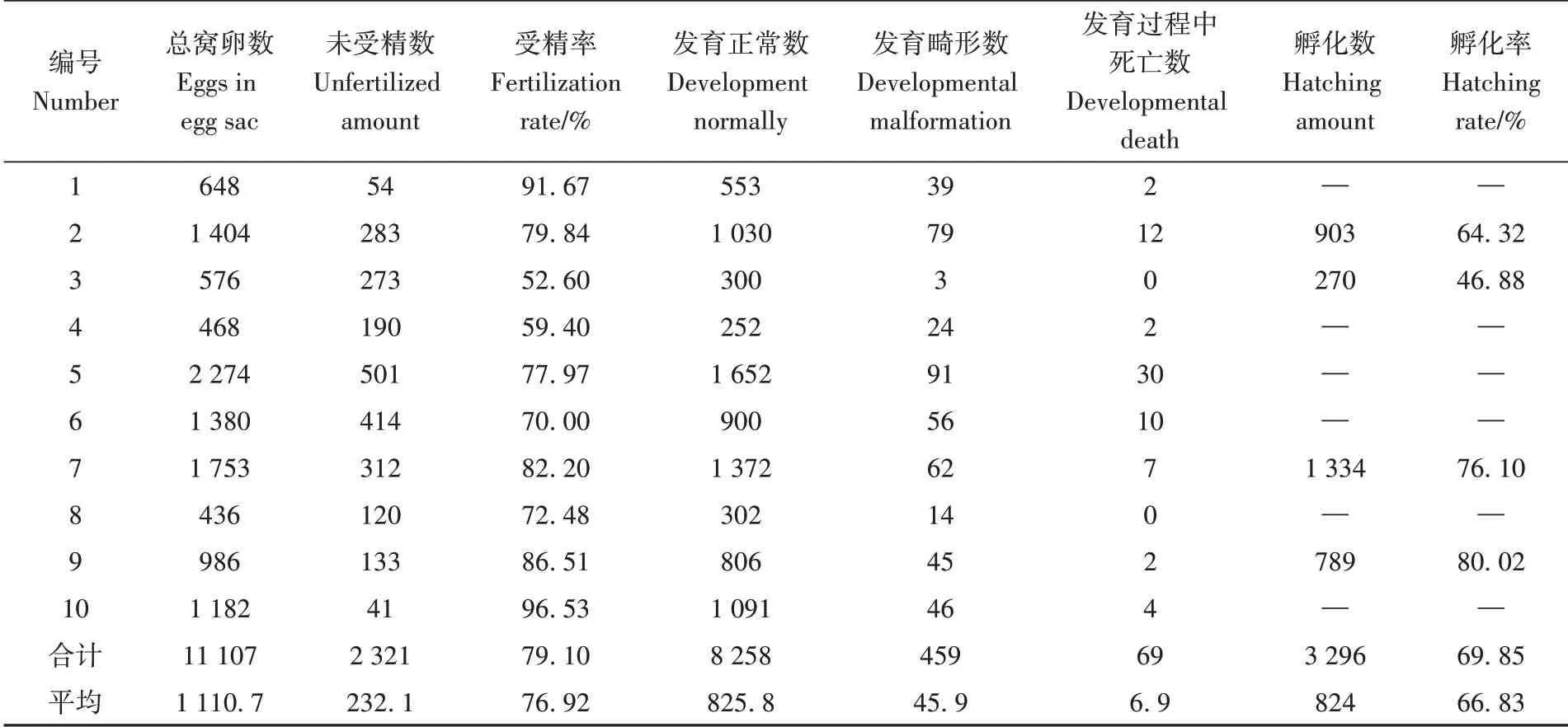

2.1 受精率与孵化率

10窝卵的窝卵数变化明显,最少的仅436颗,最多高达2 274颗。受精率窝间变化明显,52.60%~96.53%,总体受精率为79.10%,平均窝卵受精率76.90%。4窝卵的孵化率为46.88%~80.02%,窝间变化明显,总体孵化率为69.85%,平均窝卵孵化率66.80%(表1)。

表1 中国大鲵的受精率与孵化率Table 1 Fertilization rate and hatching rate of Andrias davidianus

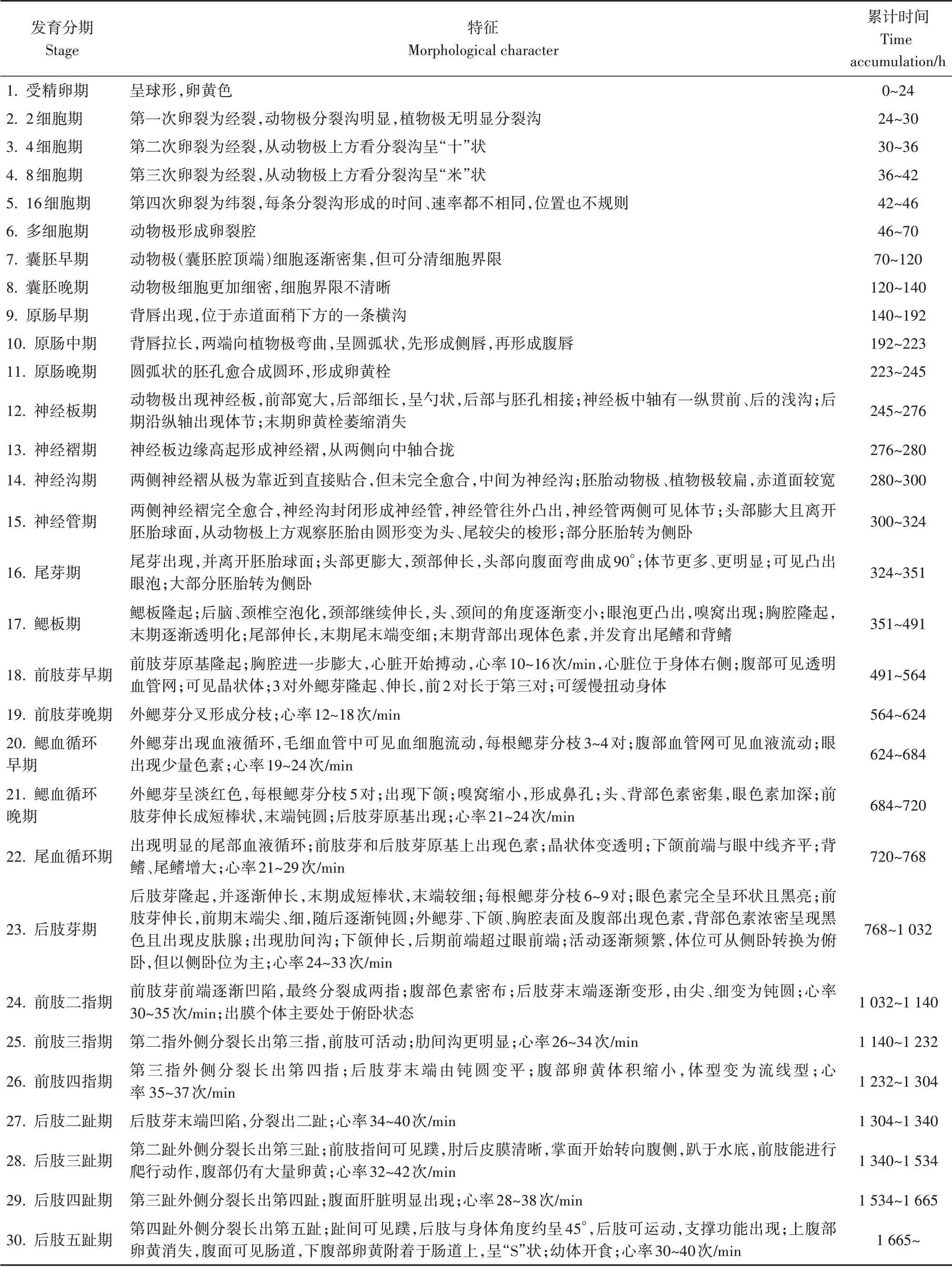

2.2 发育时期及其外形特点

中国大鲵从受精卵到孵化需1 140 h(约48 d)左右,从孵化到指、趾完全成形需要525 h(约22 d)左右。胚胎早期发育分为30个时期,包括孵化前胚胎发育的24个时期(时期1~24)和孵化后个体发育的6个时期(时期25~30)(表2;图1)。

图1 中国大鲵早期个体发育Fig.1 Atlas of Andrias davidianus at early development

表2 中国大鲵早期个体发育的时相Table 2 Time phases of early development of Andrias davidianus

在前肢芽早期(时期18),心脏开始搏动,腹部可见透明血管网;3对外鳃芽隆起、伸长,前2对长于第三对。随后出现鳃循环,表明循环系统活动已经开始。此时的胚胎可缓慢扭动身体。

随着发育进程的推进,心跳能力逐步加强。从刚开始搏动时的10~16次/min,逐步提高到孵化时的30~35次/min,再提高到30~40次/min。不断提升氧气的供给能力,以满足后期发育的需求。

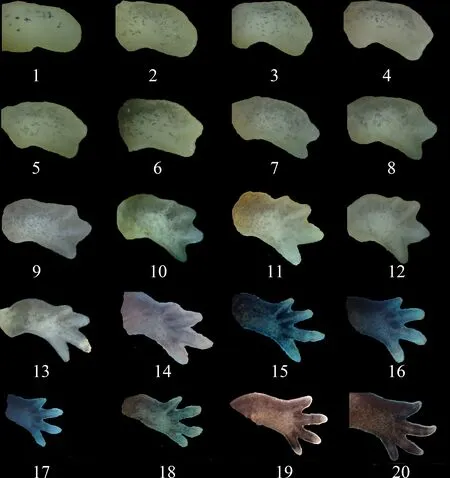

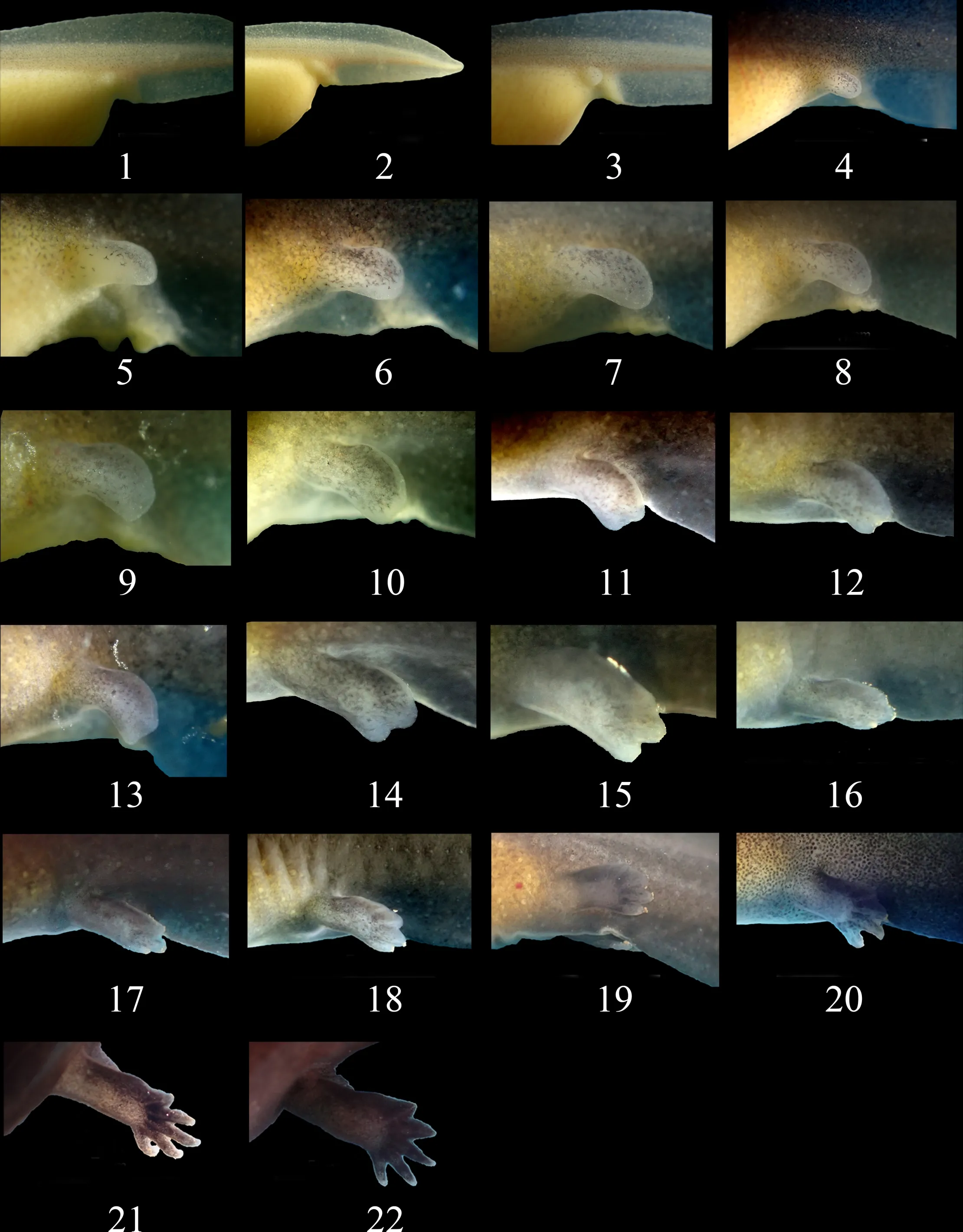

前肢发育早于后肢。指的发育顺序为从内向外依次分化出第一指、第二指、第三指和第四指(图2)。趾的发育顺序也是从内向外依次分化出第一趾、第二趾、第三趾、第四趾和第五趾(图3)。随后,四肢基本成形,为个体活动提供逐渐增强的支撑能力。

图2 中国大鲵前肢发育Fig.2 Atlas of Andrias davidianus forelimb development

图3 中国大鲵后肢发育Fig.3 Atlas of Andrias davidianus hindlimb development

在鳃板期开始出现眼部,到鳃血循环晚期,眼部区域色深,出现明显眼部区域,在后肢三趾期开始区分出明显的眼晶体区和瞳孔区,到后肢五趾期时,区分更加明显,与成体几乎一致。口裂在后肢芽期开始出现,到后肢五趾期时,口裂基本成形(图4),此时的幼体开食,表明口咽腔开始具备摄食功能。

图4 中国大鲵头部发育Fig.4 Atlas of Andrias davidianus head development

3 讨论

3.1 中国大鲵的繁殖产量

中国大鲵整体的受精率、孵化率较高,且平均窝卵数量大,但窝间存在差异,部分窝卵的受精率仅50%左右,较高的可达90%以上,其原因可能在于不同个体的体质存在一定差异。在繁殖期雄性间往往进行激烈的争斗,该过程可能导致了优质繁殖资源与劣质繁殖资源的不均等分配,造成了受精卵出现产量与受精质量的差异。此外,观察过程中的人为干扰也可能是该现象发生的原因之一,例如部分窝卵在经过筛选和计数后,会发生护卵雄鲵吞食掉卵块的现象,部分窝卵甚至被吞食殆尽。因此,亲本的习性可能对产量有一定影响。

3.2 发育模式

中国大鲵的胚胎发育阶段类似于镇海棘螈(谢锋等,2001)、红瘰疣螈(杨国辉等,2011)和挂榜山小鲵(米小其等,2007)等有尾类两栖动物,具有相似的卵裂阶段、囊胚阶段、原肠胚阶段、神经胚阶段、器官形成阶段、孵化阶段等,早期细胞分裂与神经、器官的形成顺序相对一致,但中国大鲵的卵裂近似于盘状分裂,植物极未见明显分裂沟,其原因可能是植物极过大。此次观测了大鲵早期发育的30个时期,其中,孵化前的胚胎发育有24个时期,与姚一彬等(2013)研究结果基本一致。继续观测了孵化后的个体发育进程,直到后肢五趾期,共6个时期。中国大鲵早期个体发育时间较长,到孵化期历时约1 032~1 140 h,超过东方蝾螈(曲韻芳等,1966)、红瘰疣螈(杨国辉等,2011)、镇海棘螈(谢锋等,2001)、东北小鲵(江涧,1985)等有尾类,与挂榜山小鲵相似(米小其等,2007),短于西藏山溪鲵(徐剑,崔建华,1993)。有尾类孵化期的长短差异可能与卵大小和孵化温度高低有关。

3.3 大鲵自然繁育期的温度条件

洪雅县大鲵养殖场采用半自然的仿生态方式繁育,水温为溪流的自然水温。大鲵交配行为发生在9月初,属夏季入秋阶段,水温在15.5℃以上,平均水温在16.6℃左右,最高水温18℃。在胚胎发育完毕孵化出幼体阶段时,已是10月中下旬,正值深秋,平均水温下降到15.1℃,最低水温14.0℃。11月上旬孵化后的幼体发育达到后肢五趾期时,口咽腔和眼均基本发育成型,其可以自由进食;此时已经是入冬,水温变化较不明显,但相较于前期气温也有所降低,平均水温为15℃,最低水温13.8℃。这表明,在人工仿生态养殖场的环境下,大鲵胚胎发育时的环境温度仍然处于逐渐降低的状态。对同一场地来源的中国大鲵进行的温度(5℃、15℃、25℃)驯化实验结果显示,其适宜温度在15℃左右,且生长发育状况最好(赵春霖,2019)。欧阳力剑等(2014)研究不同温度(15~23℃)对大鲵胚胎发育的影响,发现大鲵胚胎发育适宜的温度为17~21℃,且孵化率在19℃±0.5℃时最高,达到93.5%,高于本研究观测到的孵化率。因此,在推进中国大鲵的人工饲养繁育时,需要考虑不同原产地或不同支系适宜温度的需求事宜。

洪雅县大鲵繁育场的业主何孝云、杨洪才先生提供用于观测中国大鲵早期个体发育的胚胎、观测场地和食宿条件。谨此一并致谢!