涉海专门用途英语与混合式教学的融合途径及效果研究—以“海洋科技英语”之“水产养殖”单元为例

杨 岑,郭遂红

(广东海洋大学 外国语学院, 广东 湛江 525000)

世界海洋理事会执行理事Holthus 曾指出,“海洋经济=全球经济”,随着全球陆地资源的衰竭和海洋高新技术的迅速发展,海洋经济已经成为独立的经济体系,成为沿海各国国民经济发展的重要动力[1]。20 世纪90 年代以来,中国的海洋经济发展进入快车道。《2020 年中国海洋经济统计公报》显示,2020 年中国海洋生产总值超过8 万亿元[2],海洋经济已成为经济增长、产业升级与创新的新引擎。中国作为全球海洋大国,“21 世纪海上丝绸之路”拓宽了中国与沿线国家的合作交流。近年来,我国对从事海洋资源开发、管理、旅游、经贸、翻译等涉海外语人才需求呈多元化、专业化趋势。高质量的涉海ESP 课程是培养新时代“语言+专业”的复合型涉海外语人才的强有力抓手,为促进国家在海洋经济、国防、科技等领域可持续发展尽力。

国内涉海ESP 教学研究还处于起步阶段,尚未形成成熟的理论体系。有学者基于语言学或社会心理学理论,探索涉海ESP 课程的教学模式(如:郭艳玲[3];刘芳[4];徐德荣、姜珊[5]),也有学者从教学实践出发,提出具体的涉海ESP 课程教学策略(如:侯卓妮、孙聪、黄梦倩[6];王腾、王川[7];王磊、吴敏敏[8])。然而,基于某一理论所构建的教学模型往往未针对涉海ESP 课程的特点和痛点,导致教学模型过于主观化,缺乏科学性和指导性;亦或是基于教学实践提出的具体策略涵盖面过广,包含了从教学目标至教学流程的方方面面,未能精准解决教学中的痛点。涉海ESP 具有内容专业性强、教学目标与职业目标密切相关、学习者目的性强等特点。大量的特殊化内容依赖于传统课堂,既会受到时间限制而让学生难以消化,也不利于学习者开展个性化学习,更不利于培养学生以职业为导向的交际能力。通过“线上学习、线下教学”的混合式教学[9]能解决以上问题,最大限度发挥教与学的功能。近年来,混合式教学与ESP 课程的融合逐步受到学界关注并取得了阶段性成果(如:蔡基刚[10];王红丽[11];杜云飞、王建梅[12];陈曦蓉[13]),但也存在一定问题。前人研究未能明确线上、线下教学内容的界限,即:何种知识、技能适合线上学习,何种内容适合线下教学?所构建的融合模式缺乏具体案例支撑,一线教师教学实践仍存在一定困难。鉴于此,本研究以涉海ESP 课程特点和痛点为切入点,以“海洋科技英语”之“水产养殖”单元为例,探索涉海ESP 课程与混合式教学的融合途径,旨在回答以下两个问题:1)如何构建涉海ESP 课程与混合式教学的融合途径?2)融合途径的效果如何?以期为此类课程的教学提供启示。

一、涉海ESP 课程特点及痛点

(一)涉海ESP 课程特点

1. 学习者目的性强

ESP 学习者通常具有中高级英语水平[14]。涉海ESP 课程教学对象为英语专业本科生,他们有明确的学习目标-运用所学知识和技能从事涉海领域工作。因此,这类学习者学习自主性和积极性较高,能够通过自主学习较好地掌握涉海专业词汇、句法等基础知识,对个性化学习需求较高。

2. 语言学习与专业知识相结合,内容复合型

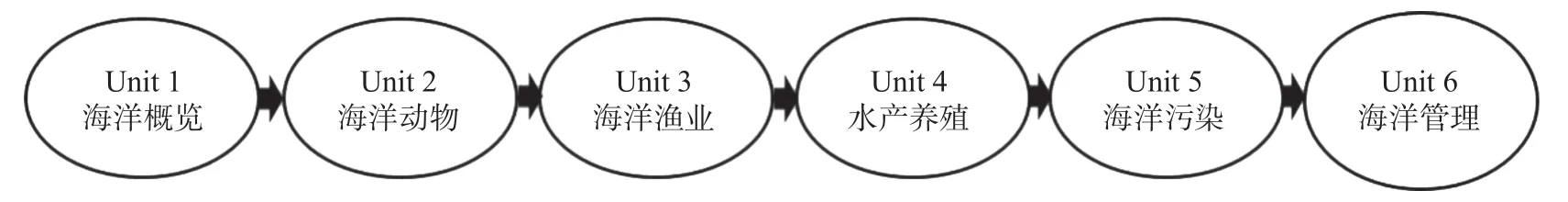

为了培养学生某领域的专业知识和实践技能,ESP 教学内容具有特殊化,与特定学科密切相连[15]。涉海ESP 教学内容既涵盖大量涉海文化知识、专业词汇、特殊句法,又涉及体系化的学科知识。以“海洋科技英语”为例,课程共6 个单元(见图1),从海洋概览到海洋管理,学习难度逐层递增,自成体系。学生对海洋有了初步认识之后,了解海洋资源,掌握前沿海洋科技,提出海洋污染治理措施,最终达到科学开发和管理海洋的目的。

图 1 海洋科技英语教学主题展示图Fig. 1 Marine technology course framework

3. 教学目标与职业目标密切相关

秦秀白[15]提出了ESP 教学的“需求分析”原则:一是要分析“目标需求”,即学习者将来必然遇到的交际情境;二是要分析“学习需求”,包括学习者缺乏哪些完成交际任务所需要的知识和技能。不同于通用英语的三维教学目标(知识、技能、情感态度和价值观),涉海ESP 旨在培养学生在特定交际场景,使用涉海语言知识、学科知识、交际技能完成涉海任务。

(二)涉海ESP 课程教学痛点

结合国内涉海ESP 教学研究(如:田海鹰[16];侯卓妮、孙聪、黄梦倩[6])以及笔者的教学实践,笔者发现ESP 教学主要存在以下问题。一是学习者认知负荷重,学习效率低。涉海ESP 课程涵盖大量涉海专业词汇、特殊句法以及体系化学科知识,而主流的教学模式仍以语言为本,学生的主要任务仍是“记忆专业词汇+翻译”,造成认知负荷重,学习效率低。二是学习者交际能力缺失。涉海ESP 的教学目标与职业目标密切相关,更着重于培养学生在真实交际场景中应用特殊知识、技能解决特殊问题的能力。反观大部分涉海ESP 教学,真实的涉海任务模拟场景几乎不存在,学生缺乏完成真实涉海任务的机会,从而交际能力缺失。三是学习者个性化学习受限。涉海ESP 教学目前仍是“教师中心”“教材中心”,不利于学生进行个性化学习。课堂上学生展示涉海知识技能的机会非常有限,不利于发挥学生的创造性和创新精神。

二、混合式教学与涉海ESP 融合途径

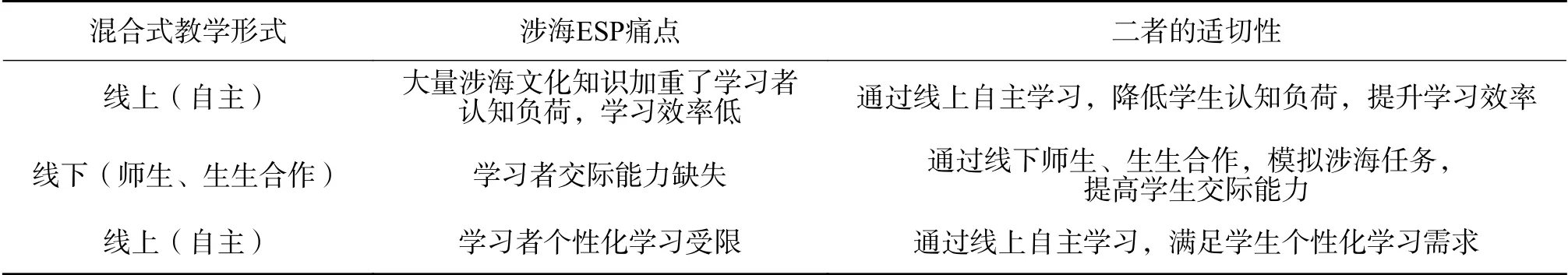

(一)混合式教学与涉海ESP 的适切性

美国学者Michael B. Horn & Heather Staker[17]将混合式学习界定为:“学生的学习过程至少有一部分是通过在线进行的,在线学习期间,学生可自主控制学习时间、地点、路径或进度,提供个性化的、能力本位的学习。”这种学习方式强调以学习者为中心,使学生具有高度的自主权,成为学习活动的主要参与者和推动者,从而高效获取、运用所学知识。已有大量实证研究证明混合式教学在激发学习热情、提高学习效率方面的有效性(如:Leakey &Ranchoux[18];张成龙、李丽娇等[19])。这种教学模式兼具自主性、交互性、协作性,能够解决涉海ESP 的教学痛点,提高学习效率,培养交际能力,促进个性化学习(见表1)。

表 1 混合式教学与涉海ESP 的适切性Tab. 1 Compatibility of Marine ESP and blended teaching

(二)具体融合途径

下面以“海洋科技英语”为例,展示混合式教学与涉海ESP 的融合途径。

从课程背景看,“海洋科技英语”是我校面向大二英语专业学生开设的专业选修课,采用混合式教学模式,以一个自然班65 名学生为研究对象,进行一学期教学实践。

从教学目标看,本课程旨在培养学生以英语为媒介掌握涉海专业知识,解决专门涉海问题的能力。一方面,教师积极搭建网络平台,提供多样化的涉海英语学习资源,促进学生涉海语言、文化知识的输入以及个性化学习。另一方面,为学生提供多种涉海任务模拟场景,促进知识产出,提高解决涉海问题的能力,增强学生学习的自主性、交互性、协作性。

从教学内容看,本课程共6 个单元,涉及丰富的涉海真实语料和专业词汇,文章以议论文为主,结构清晰,层层深入地剖析某一现象的成因及解决措施,便于学生形成对某一涉海问题的深刻认识,通过演讲、报告、辩论等形式,培养解决特殊问题的能力。

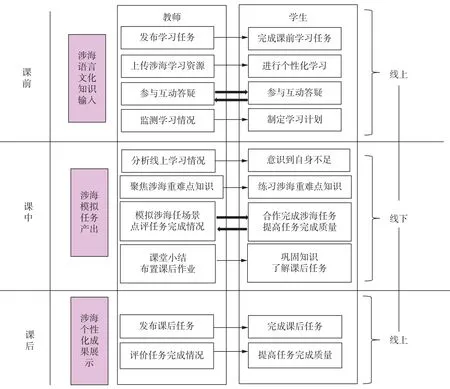

从教学活动看,以中国海洋大学出版教材《海洋特色英语与文化》的第四单元“水产养殖”为例,结合混合式教学,将线上、线下教学形式贯穿于课前、课中、课后的各个阶段和各项活动中,实现教学方式(线上、线下)及教学主体(教师、学生)的有机融合(见图2)。

图 2 涉海专门用途英语与混合式教学的融合途径Fig. 2 Integration pathways of Marine ESP and blended teaching

1. 课前线上学习阶段

课前线上学习主要是对涉海语言文化等“接受性知识”进行输入,学生灵活安排、制定学习计划,进行个性化学习,减轻语言认知负荷。在授课前,教师在平台发布学习任务:1)自学掌握水产养殖专业词汇10 组,解释原因的句型2 组,完成线上练习;2)线上讨论:水产养殖利大于弊还是弊大于利?发布任务完成后,教师上传涉海学习资源,包括水产养殖词汇和句型的微课视频、水产养殖过程视频、水产养殖影响的中英文文章、在线练习题等,学生自主安排时间和学习进度,进行个性化学习。完成基础语言知识练习后,学生参与水产养殖利弊讨论,通过多角度分析水产养殖影响,促进对话题的深层理解,培养思辨能力。教师通过即时聊天的方式对学生的问题进行解答,归纳总结学生普遍存在的问题,在良好的互动氛围中形成师生、生生在线学习共同体。教师通过平台数据统计查看每位学生的学习时长和学习进度,对学生的学习程度形成初步判断。通过归纳学生在线学习问题,了解学习程度,教师制定线下教学方案,优化教学内容和教学活动。学生了解到自己的学习时长和任务完成情况后,优化学习计划。

2. 课中面授学习阶段

课中主要提供学生英语输出的机会,通过模拟涉海任务场景,促使学生将“接受性知识”转化为“产出性知识”,提高以英语为工具解决特殊问题的能力。本单元涉海模拟任务为:你作为大学生志愿者,参加2021 年全国海洋经济博览会,在水产养殖展览区接待外宾,向其讲解“全球水产养殖现状”。完成此任务,学生需要掌握水产养殖专业词汇,运用一定的话语结构,辩证性地对该话题进行讲解。首先,教师归纳、总结学生线上普遍存在的问题,设置多样化的练习,如匹配、翻译、改写等,帮助学生巩固水产养殖专业词汇、句型。通过扫读、略读、思维导图等活动,引导学生掌握语篇结构(问题-措施-评价),以便在涉海模拟任务中运用此语篇结构,提升表达的逻辑性和连贯性。课前线上讨论已经使学生形成了对水产养殖利弊的辩证分析。在完成重难点知识巩固之后,教师组织学生进行角色扮演,完成涉海任务。在学生模拟任务的过程中,教师适时给予支持和反馈,提高学生任务完成质量。通过此类涉海任务的模拟,学生能够形成涉海语言文化知识的运用能力、语篇结构的分析概括能力、剖析某一主题的思辨能力,最终形成解决专门问题的交际能力。最后,教师进行课堂小结,带领学生回顾所学知识,布置课后任务使学生对知识进行巩固和迁移。

3. 课后线上学习阶段

课后线上学习的主要目的是促进学生个性化学习,提供学生发挥创造力和想象力的场域。通过模拟任务,学生对水产养殖话题有了深入理解,利用信息化技术制作涉海创意产品。本单元的课后任务为:制作“全球水产养殖现状”中英文宣传画册供海博会参会者阅读。学生运用Photoshop、PSD 等软件,制作创意画册,提升创造力和信息化能力。教师还可以布置制作海洋环境保护Vlog、绘制海洋保护宣传海报、拍摄海洋传说故事片等发挥学生创造力的作业,以使学生夯实语言基础,形成深刻见解,培养创新精神和信息化应用能力。教师通过平台数据监测学生课后任务完成情况,优秀学生作品可作为数字化资源用于线上学习,以此形成线上-线下教学资源链。

三、涉海ESP 混合式教学模式效果调查

本研究采用混合研究方法,运用问卷调查、半结构访谈、学习平台监测数据、教师课堂观察探究该融合途径在提高学生的学习效率、交际能力、个性化学习能力方面的有效性。问卷调查和半结构访谈从学生视角,学习平台监测数据从学习产品视角,课堂观看从教师视角形成三角验证关系。

(一)调查手段

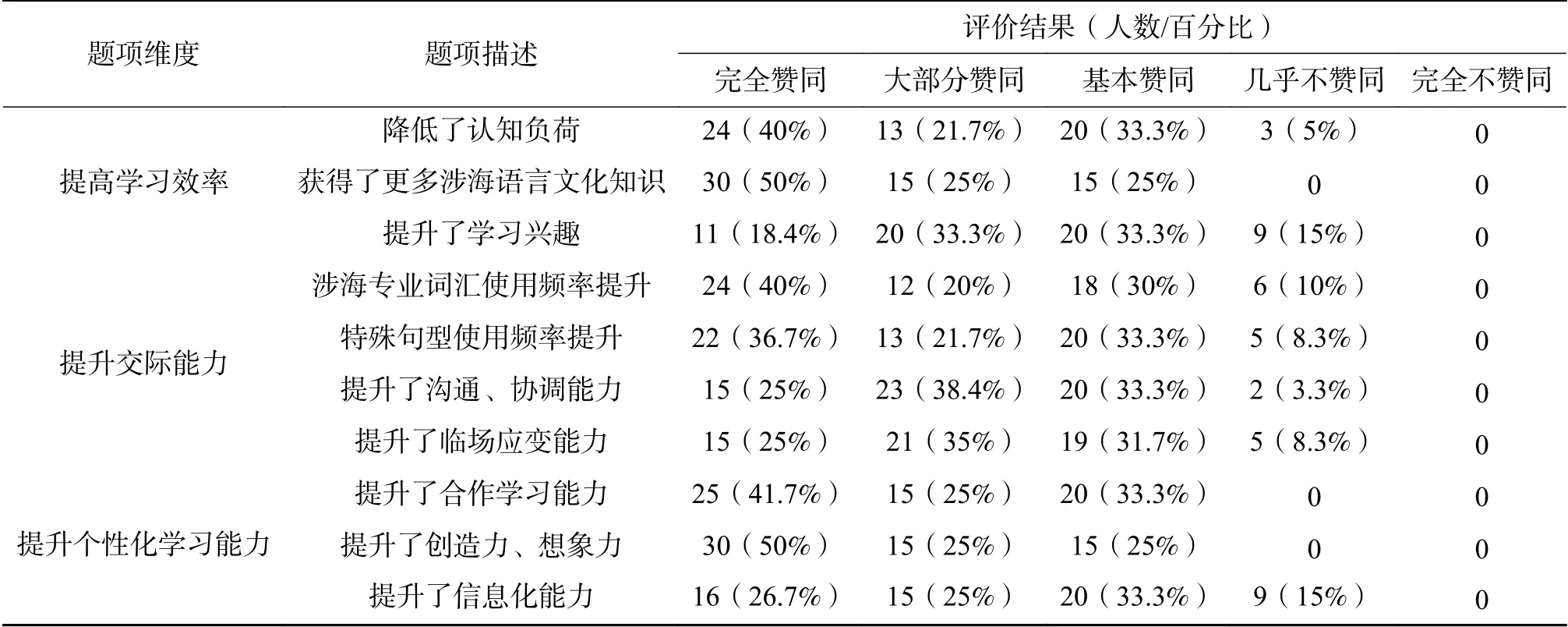

(1)问卷调查。问卷从提高学习效率、提升交际能力、提升个性化学习能力三方面共设计10 题,采用李克特五级量表(完全赞同、大部分赞同、基本赞同、几乎不赞同、完全不赞同),调查学生对涉海ESP 混合式教学模式的认可程度,运用Excel 软件分析数据。

(2)半结构访谈。访谈是对问卷内容的延伸,请学生结合自身经历详细阐述为何对教学某方面感到认可或不认可,旨在深入挖掘学生对教学实践的体验和感受。访谈数据以录音方式收集,并将录音转写成文本。

(3)学习平台监测数据。监测数据反映学生在线学习时长、任务完成进度、涉海话题讨论参与度、涉海创意产品提交情况,直观呈现学习效率和个性化学习程度。学生在线学习时间越长,任务完成度越高,掌握的涉海文化知识也就越多。学生在讨论区留言条目数量、涉海创意产品提交数量和类型丰富程度,可以反映出个性化学习程度。

(4)课堂观察。课堂观察从教师角度验证进行线下任务模拟时,学生的涉海专业词汇、句型使用频率是否提高,交际能力是否有所提升。

(二)调查结果分析

被调查的65 名学生中,回收有效问卷60 份,下面详细阐述调查结果(见表2)。在提高学习效率方面,对“降低了学习负荷”“获得了更多涉海文化知识”“提升了学习兴趣”三个题项,每个题项基本赞同至完全赞同人数占比相加均超过80%,说明学生普遍对涉海ESP 混合式教学模式在提升学习效率方面的成效较为认可。对该模式“降低了认知负荷”“获得了更多涉海语言文化知识”完全赞同的人数占比高达41.7%和50%。结合学生访谈,他们表示:“以前,记忆词汇和完成翻译练习的活动都是在课堂45 分钟内完成的,时间紧,任务重。同样的任务现在可以线上学习,自己灵活调整时间,每天学一点,这样就轻松多了。”“线上的学习材料比课内的要丰富很多,随时随地都可以学,确实比课内仅仅学习语言知识效率高很多。”线上平台数据显示,学生平均在线学习时长超过12 小时,即:一周每天至少有1.5 个小时在线学习;平均任务完成进度超过65%,说明绝大部分学生能够合理安排学习时长和进度,消化、吸收比课堂内更多的涉海知识。但是,对该教学模式提升学习兴趣完全赞同的人数占比较少(18.4%),说明在线上教学资源的趣味性和新颖性还有待提高。

在提升交际能力方面,表2 的三个题项中,对每个题项基本赞同至完全赞同人数占比相加均超过90%,说明该教学模式获得了学生普遍认可,特别是在“提升涉海专业词汇和特殊句型使用频率”方面成效显著(完全赞同人数占比分别为40%和36.7%)。学生表示:“以前上课就是记单词,完成翻译练习,根本没有机会用。涉海任务模拟的活动非常好,让我们在角色扮演中学以致用。”在提升沟通协调能力、临场应变能力方面,完全赞同的人数占比各为25%,说明学生的沟通意识和协调能力增强。学生在半结构访谈中表示:“模拟接待任务需要和同学配合,有时还要应对同学出其不意的问题,我们学会了有效沟通,也提升了临场反应能力。”据教师观察,绝大部分学生的涉海专业词汇、句型使用频率较高,角色扮演代入感和表现力较强,说明交际能力有所提高。

表 2 学生对提高学习效率、交际能力、个性化学习能力的认同度Tab. 2 Students’ recognition on improved learning efficiency, communicative and individualized learning ability

在提升个性化学习能力方面,对“提升了合作学习能力”“提升了创造力及想象力”两个题项,每个题项基本赞同至完全赞同人数占比相加均超过96%,说明学生的个性化才能和创造力在该教学模式下得到淋漓尽致的发挥。平台检测数据显示,学生在讨论区留言信息数目超过100 条,所有小组全部提交了水产养殖中英文宣传画册,且画册类型、风格多样,说明学生的合作学习能力、创新创意能力得到发挥。但是,对“提高了信息化能力”几乎不赞同人数占比15%,究其原因,学生表示:“制作画册的PS 技术对于文科生来说比较难,短时间内很难做到精通的程度,所以只能自己构思出画册内容,请计算机学院的同学帮忙制作。”未来可加强学生多媒体制作能力培训,为他们发挥想象力和创造力提供技术支持。

四、教师反思

尽管涉海ESP 混合式教学模式在一定程度上降低了学生的认知负荷,提升了学生的学习效率、涉海词汇运用能力、交际能力和个性化学习能力,但该模式在学习材料的趣味性、学生多媒体制作能力等方面还有改进空间。

(一)构建多样化、创意化数字学习资源库

学习材料的质量是实现教学目标的基础,混合式教学的一个重要目的是促进学生进行自主化、个性化学习,因而学习材料的趣味性、创意性、多样性是吸引学生自主学习的前提。以我校为例,未来考虑创建涉海专门用途英语课程数字资源中心,依托涉海优势学科,实现专门用途英语教师与水产、海洋专业教师的跨界融合,开发校本特色涉海数字化资源。具体包括:外语教师与海洋专业教师联合制作微课、慕课;建设涉海学科高水平国际期刊论文的学术英语语料库,为学生完成涉海报告、演讲等专业内容提供大量真实地道的语言直观数据及多样化的英语表达;结合我校水生博物馆的存量资源,开发相关中英双语资料,形式包括博物馆宣传手册、博物馆讲解双语资料等,为学生制作涉海主题海报、画册等提供丰富的学习资源。同时,建立学生创意涉海数字资源库,通过英语专业与海洋、水产专业学生的结对学习,实现优势互补,共同完成涉海主题调查、实践等活动,开发涉海资源,包括制作涉海Vlog、创意海报、主题演讲、报告PPT 等,使学习材料贴近学生生活,在“学中做,做中学”,充分发挥学习主体的积极性、主动性,增强学习的趣味性、体验感。

(二)增强学生多媒体制作能力

学生的信息化能力对实现混合式教学至关重要,它不仅影响着学生课前自主学习的效果,还关系到学生能否自主开发创意化数字资源。教学效果调查显示,学生的多媒体制作能力仍有提升空间,未来可考虑开设实用性强、便于操作的信息化课程,将其纳入混合式专门用途英语课程评价指标,鼓励学生应用信息化技术完成专门用途英语课程的各项任务。以我校为例,未来准备与计算机学院合作,开设面向英语专业学生的信息技术课程,教会学生运用配音、剪辑、字幕编辑等信息化软件完成涉海专门用途英语课程任务。同时,笔者也考虑与U 校园智慧平台、We Learn 外研随身学、91 速课等教育互联网企业长期合作,教会学生平台操作流程,促进学生数字化、信息化技术的提高。

五、结束语

通过对涉海ESP 课程进行线上、线下教学模式探索,总结出“线上涉海语言文化知识输入-线下涉海模拟任务产出-线上涉海个性化成果展示”的混合式教学模式,通过“水产养殖”单元教学实践,发现该模式能在一定程度上提升学生的学习效率、交际能力和个性化学习能力。但是,学习资源的趣味性和学生的信息化能力仍有提升的空间。基于此,要构建多样化、创意化数字学习资源库,以增强学习材料的新颖性和趣味性;开设实用性强、便于操作的信息化课程,增强学生信息化能力,帮助学生自主开发个性化、创意化数字资源,形成人人参与、共建共享的网络学习社区,使学生成为“智慧型”学习者和数字化资源的建设者。