生态翻译学视域下《红楼梦》茶文化译写研究—以杨译本和霍译本为例

魏 雷

(皖西学院 外国语学院,安徽 六安 237012)

神农发现茶叶的传说流传至今,茶在中国人们生活中堪称“国饮”。从民间俗语“开门七件事,柴、米、油、盐、酱、醋、茶”可见“茶”在国人日常饮食生活中占据重要位置。国人对饮茶的需求不仅关注其生津止渴的口感层面,更注重饮茶带来的精神愉悦和以茶为载体的社会活动。伴随着茶文化的影响和发展,茶文化不只被记载于茶书、茶经中,更渗透到经典文学作品中,如《红楼梦》。不同于传统的传授茶经、茶道的茶典籍,《红楼梦》中的茶文化描述更具文学性、生活性和可读性。《红楼梦》的英译本传播无形中促进了中国茶文化的对外传播。本研究以《红楼梦》英译本中的茶文化为对象,依据生态翻译学理论,剖析《红楼梦》两个英译本不同译者对作品中茶文化内容的理解和诠释,旨在实现中国茶文化英文译写的优化。

一、茶文化和《红楼梦》茶文化

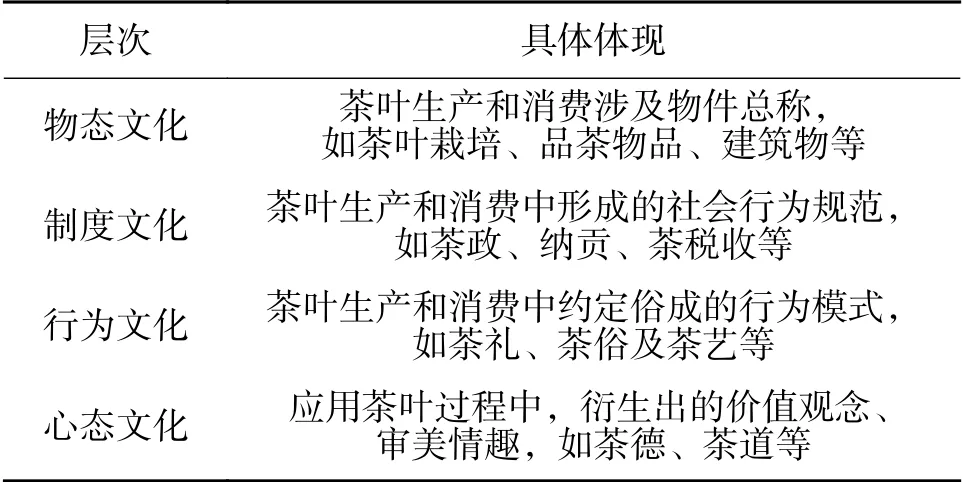

茶文化在中国发展悠久,涉及内涵和外延较广,其界定众说纷纭。刘勤晋认为茶文化是人类以茶为载体表达各种文化形态的总称[1]。丁以寿认为茶文化除了茶道,至少还要包括茶文学、茶艺术、茶馆文化、民俗茶文化等内容[2]。陈文华则从广义角度定义茶文化,即“整个茶叶发展过程中有关物质和精神财富的总和”[3],认为茶文化可分为四个层次,即物态文化、制度文化、行为文化和心态文化。陈文华的视角较为清晰、全面地呈现出茶文化的内容,成为本研究茶文化分类的依据(见表1)。虽感叹茶文化的界定“所见起码也有数十种之多”,余悦认同“大家的共识”,即“茶叶艺文作为茶文化的基石”,“茶诗茶词、茶事散文、茶事小说、茶歌茶曲、茶文化论文”是“茶文化的一个重要组成部分”[4]。陈文华也强调茶文学艺术是中国茶文化的一大特色,谈中国茶文化“不能不谈茶文学”[5]。由此可见,茶文化与茶文学紧密相关。

表 1 茶文化的四个层次Tab. 1 Four aspects of tea culture

《红楼梦》在中国文学典籍中享有“四大名著”的美誉。不仅如此,在众多红学家的眼中,其对茶文化的阐释可与《茶经》媲美,因此获得“茶香四溢满红楼”的美谈[6]。《红楼梦》中大量饮茶活动描述不仅为小说增添具体茶事场景,更为后人传承和传播茶文化提供语料支撑和佐证。对《红楼梦》茶文化考证历时已久,但多从文学功能角度探究茶事对故事情节发展的推动。从海外译介角度探究《红楼梦》茶文化的不多,仅有的关于《红楼梦》茶文化译写研究也是将茶文化译写囊括入饮食文化大范畴内,进行饮食文化负载词翻译研究[7-8],鲜有关注《红楼梦》的茶文化译写对比研究。在明晰茶文化概念下,本研究进一步聚焦《红楼梦》茶文化的不同译本,为《红楼梦》的茶事研究提供新视角,同时也以新路径解读茶文化在《红楼梦》作品中的作用。

二、相关生态翻译学理据

生态翻译学理论由我国学者胡庚申首创,以“生态整体主义”“东方生态智慧”和“适应选择理论”为理论发展依据,研究翻译活动的整体环境、译本和译者以及三者之间的关联和作用。生态翻译学将翻译生态环境作为整体研究,其中翻译本体生态系统是整体翻译生态系统得以维持和发展的核心[9]。翻译本体生态系统研究涉及翻译本质论、方法论和翻译文化价值论,解读翻译活动中译者、文本、读者等之间的相互作用。生态翻译学本体论认为翻译是译者适应翻译生态环境而对文本进行移植的选择活动,翻译行为即译者的适应与译者的选择。译者在翻译活动中反复的“适应”和“选择”,从语言、文化和交际等维度在翻译过程中甄选翻译策略,彰显出“译者中心”的翻译行为理念。

生态翻译学本体论从“为何译”“译为何”“如何译”问题角度,为翻译案例研究提供了结合文本的翻译活动追溯研究:通过微观译本的翻译案例解析,在辨析不同译者对同一文本不同翻译策略选择基础上,解读译者在各自翻译活动中形成的不同认知、采用的翻译策略及效果的缘由。通过对译本翻译的译后效果比较和译事过程中译者身份进行追溯式分析,为之后类似文本翻译提供译事活动指导。

生态翻译学理论可为茶文化译写提供不同维度的翻译策略,即从语言、文化和交际三维度思考对茶文化信息的准确传递;同时强调译者在茶文化翻译活动中的中心主导地位,只有译者在明确“为何译”“译为何”前提下,实现对文本的“适应”,才能推动在“如何译”翻译过程中对茶事译写的翻译策略“选择”。

三、《红楼梦》两个英译本中茶文化译写对比

在众多《红楼梦》英文译本中,广为人知、译写完整的译本是杨宪益和戴乃迭夫妇(简称杨氏夫妇)译作A Dream of Red Mansions(简称杨译本)和英国汉译学家戴维·霍克斯和约翰·闵福德译作The Story of the Stone(简称霍译本)。依据茶文化概念的四个层次,将《红楼梦》的茶文化书写归纳为:茶名和茶具、贡茶制、茶俗、茶道四个具体方面,结合生态翻译学理论比较两个译本茶文化翻译策略和效果。

(一)《红楼梦》茶物态文化译写:茶叶和茶具

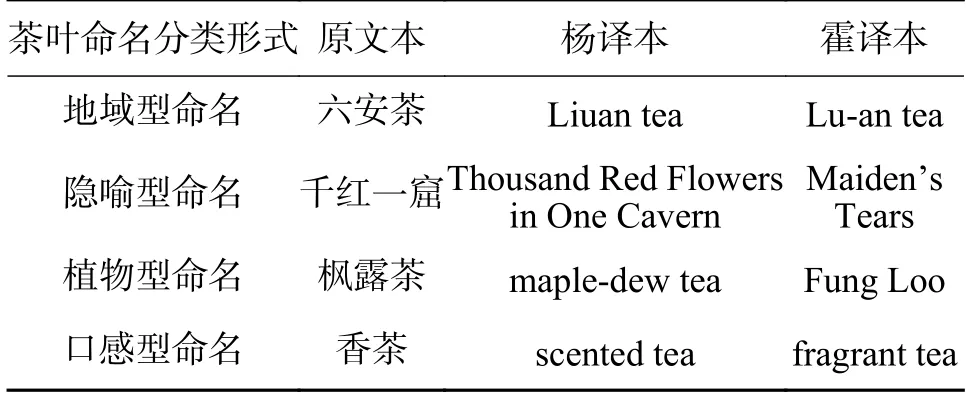

《红楼梦》中茶文化物质形态体现在茶叶种类和茶具上。《红楼梦》中茶叶的品种多样,有作者杜撰的茶名,也有现实生活中闻名遐迩的茶种。原作者曹雪芹虚实结合,通过茶叶命名实现对作品主题的暗示、社会描写和人物刻画。以下根据原作茶叶品种的命名方式,将《红楼梦》中茶叶命名分类,并选取原作中茶名案例,列举杨、霍译本中对应的英文译写名称。

根据表2,在处理“地域型”命名的茶叶时,两部译作都采用“地域名称(拼音形式)+tea”的译写形式。但在地域名称处理上,译者对“六安”这一著名产茶地历史解读不同,译法稍有出入。杨译本将“六”译为数字叫法“Liu”,而霍译本对“六”的音译更体现出“六安茶”产地历史特殊性。历史上,舜封皋陶于六,故“六”为地名,为皋陶之后姓氏,通假古语“庐”[10]。从语言维度看,霍译本对地域型茶名语音处理上,更注重源语文化负载信息,借助茶叶命名向受众读者提供更多的茶叶地理文化知识。在处理“隐喻型”命名的茶叶时,杨译本从在语言处理上呈对等形式;而霍译本在语言表象上不对等,却体现出茶叶命名的“隐喻”之意。霍译本虽舍弃语言形式,但更符合原文本意,借杜撰“千红一窟(哭)”暗示人物命运,充分展示作品的交际信息。诸学者虽对“枫露茶”鉴定各有质疑,但多倾向认为“枫露茶”与枫树这种植物有关联[11-12];又因宝玉提及枫露茶“三四次后才出色的”,《红楼梦》中的枫露茶被确认为非曹雪芹杜撰,实为用枫树嫩叶制成的饮材。在处理这一“植物型”命名的茶叶时,杨译本译为“mapledew tea”,符合“枫露点茶”之说,但与原文宝玉说法相悖。霍译本译为“Fung Loo”,采用威妥玛拼音译法,把“枫露茶”作为茶种类型处理,不仅与宝玉所说茶叶浸泡出色的描述吻合,也与红学界考证一致,确保了交际信息的准确性。在处理“口感型”命名的茶叶时,“香茶”是指用香花窨制过的茶,类似现代花茶,两个译本采用翻译策略一致,即将“香”处理成形容词“scent”和“fragrant”,描述茶叶受到花熏制后的芳香。从以上案例可见,口感型茶叶命名形式的译文由于涉及人们的直观生理感受,本身不会造成太大的文化和交际等差异,传递信息明确,处理难度较低,因此两译文译写方式基本一致。但当茶叶命名涉及到地理文化信息、原作主旨和茶种鉴别时,两译本的翻译策略能反映出译者对这些细微信息的留意度和对译事的投入度。霍译本稍胜一筹的原因是译者对文本细小信息的深究,借助准确的语言和交际翻译策略,在译写中对茶叶文化信息和文学功能做到信息转换的最大“保真”。

表 2 茶叶命名及两个译本案例Tab. 2 Naming of tea in two English versions

《红楼梦》对茶具最详尽描述的是第四十一回,妙玉在栊翠庵请众人品茶。作者借宝玉的眼,“看他是怎么行事”。妙玉虽为寺院中人,但深谙社会处世之道,待贾府不同等级人以不同茶具,如贾母的茶具是“海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘,里面放个成瑶五彩小盖钟”,而其他众人则用“一色官窑脱胎填白盖碗”。妙玉同宝钗和黛玉一起喝“体己茶”时,亦使的是“古玩奇珍”。从茶具特点看,贾母用的茶具是带茶盘和茶盖的“组合式”茶具。张咏梅(2007)在考证《红楼梦》古瓷名品时,用图证实“成窑五彩小盖钟为高足杯(碗)形制”[13];若“靶杯”上部口径小则可称为“杯”,口径大则可称为“碗”。之所以称之为“钟”,是沿袭成化帝之父正统帝统治时期的配盖使用法,故命名为“盖钟”。《红楼梦》中,虽没有文字明确显示是“高足杯”还是“高足碗”,但从盖钟修饰词“小”字及茶盘也有“小”字修饰,多倾向判断其为“杯”而非“碗”。杨译本将“成窑五彩小盖钟”译为“covered gilded polychrome bowl made in Cheng Hua Period”,而霍译本处理为“a little covered teacup of Cheng Hua enameled porcelain”。霍译本将贾母所使的茶具译为“a little covered teacup”,不仅体现出此茶具的功能和大小,与众人使得的“bowl”产生对比,凸显妙玉待贾母不同于其他众人。仅通过“teacup”和“bowl”的区别使用,霍译本将妙玉对贾母的尊敬和恭维显露出来,也为后续妙玉仅因刘姥姥喝过这杯子且要扔了它这种行为差异提供自然的铺垫。杨译本对此处茶具翻译统一用“bowl”一词,没有将众人茶具与贾母茶具做区分,并未完全切合原文意图,采取的翻译策略稍显逊色。从交际策略的选择看,杨译本很清楚地交代了“成窑”是茶具的生产年代,而霍译本只是一笔带过,仅提到“Cheng Hua”,没有进一步对信息说明清楚,模糊了该词的交际功能。译作读者因此不能确定“Cheng Hua”所指,会误认为“Cheng Hua”是瓷器品牌或瓷器出产地。

(二)《红楼梦》茶制度文化译写:贡茶制

《红楼梦》中对茶叶制度的描述不明显,甚至借用茶叶名间接体现出来,如:上用新茶和进上的新茶。这些茶叶指贡茶,即以进贡的形式给皇上及皇室等封建贵族提供的好茶。《红楼梦》里的贡茶不乏国外进贡来的,如第二十四回出现的“上用新茶”与第二十五回中的“暹罗茶”为同一种。历史上,顺治四年清政府就将暹罗国(今泰国)列于新王朝的朝贡国第一位。到顺治九年,暹罗国借朝贡的形式展开对中贸易。当时中国皇帝对暹罗国“贡品”并没有太多的兴趣,多注重“朝贡”的形式[14]。暹罗茶作为异域茶品能够进入到贾府,也说明贾府与中央统治者关系密切,有机会获得统治者的贡品赏赐。杨译本将“上用新茶”译成“some tea”,而霍译本译成了“some kind of tea”,这两个译本对“上用新茶”承载的贡茶制并没有清晰地体现出来。杨译本直接忽略这些茶的珍贵性和稀少性,以至于在第二十四回中提到的“上用新茶”,与第二十五回中出现的“暹罗茶”关联度不强。霍译本体现出这些茶叶的特殊性,但没有交代这些茶叶的由来,无法体现贡茶当朝的国际贸易制度。第七十二回中出现的“进上的新茶”仍是指给皇帝及皇室进贡的新茶,在此章节被贾琏用来讨好鸳鸯,以谋取贾母私用钱,可见此茶叶的权利象征。杨译本将“进上的新茶”译为“new tea from the Palace”,较之霍译本的“new tea supplied to the palace for the Emperor’s own use”,意义稍显淡薄,未反映出当朝“朝贡”的国内外制度,更没体现贡茶的皇家尊贵性。霍译本用“for the Emperor’s own use”对“new tea”做说明补充,直接显示出清朝贡茶政治制度文化的存在,同时也暗示贾家尊贵的社会地位。尽管如此,贾琏因缺钱,急于“拆东墙补西墙”便向自家家奴敬贡茶。这种补充性的译写更能凸显贡茶的身份象征,与其在贾府的实际使用产生鲜明对比,实现原作讽刺的语境效果,暗示贾府虽还能借元妃等人之势攀龙附凤,但最终因内部管理不善等原因走上颓势。

(三)《红楼梦》茶行为文化译写:茶礼婚俗

中国是茶叶故乡,茶叶对国人影响不仅在日常饮用习惯等物质层面上,也通过人们社会交往渗透到精神层面。品茶间的人际交往,促进茶融入社会民俗,形成社会风尚。又因茶树种必结籽,移则不生的种植特性,被古人视为“忠贞不渝”的象征。茶渐渐地融入中国传统婚姻习俗中,成为重要的婚姻聘礼之一,形成独特的茶礼婚俗。尧水根认为狭义的茶礼即“三茶六礼”,包含订婚时的“下茶”,结婚时的“定茶”,洞房时的“合茶”,此茶礼多流行于江南汉族地区[15]。女子接受聘礼,即为“吃茶”或“受茶”,这种习俗一直延续到清末[16]。在《红楼梦》中有这样谈论婚俗茶礼的场景:在第二十五回中,林黛玉喝了凤姐送的暹罗茶觉得甚好,凤姐要再赠并借机打趣黛玉“你既吃了我们家的茶,怎么还不给我们家作媳妇?”众人一齐笑起来,而伶牙俐齿的黛玉“红了脸,一声儿不言语,便回过头去了”。从众人的嬉笑可见当时“三茶”已成为“社会成员共同遵守的婚姻行为规范”[16],众人皆知。聪明的凤姐借“吃茶”茶礼暗示黛玉和宝玉的木石良缘,借机表达黛玉是贾家认定的媳妇。霍译本将凤姐的戏谑译为:“You know the rule: ‘drink the family’s tea, the family’s bride-to-be’.”而杨译本将此句译为:“Drink our family tea, a daughter-inlaw to be.”作为中国古代婚俗规矩的“三茶六礼”,对于英语本族语者来说较为陌生,因此霍译本借用“You know the rule”的表述将它直接介绍给受众读者,有助于读者理解喝茶与婚姻之间的关联。杨译本译写只是从王熙凤角度传递出婚姻与茶的关联,没有体现出订婚“下茶”这一茶俗,在文化传播力度上弱于霍译本。第一百一十八回中也提到“放定下茶”,霍译本突出强调了茶叶在婚姻礼仪中的作用,译为“the betrothal had already been sealed with the customary gift of tea”;而杨译本则译成“betrothal gifts exchanged”,完全将婚俗茶礼漏译,亦造成茶俗文化信息传递缺失。霍译本对茶礼婚俗文化的再次补充说明,对我国古代普遍存在的婚姻茶俗有一定的文化推介作用。

(四)《红楼梦》茶心态文化译写:茶禅一味

民间茶文化多由民俗“茶礼”体现,那么“寺院茶”无疑就是“茶禅一味”最明显的展现了。“茶禅一味”指的是茶文化和禅文化融合发展而形成的一种独特的文化心态。其中,“茶”作为物质载体,乃身外之物,“禅”是一种人内心抽象的精神活动,强调心灵的专注,因此“禅”以“茶”的物质形态呈现,“茶”以“禅”的精神形式回归。茶的清新淡雅,禅的静雅清和,二者相辅相成,体现出“中国哲学中‘天人合一’的理念”[17]。陈丹妮认为狭义的“茶禅一味”是以人间经验和视域“喝茶”,广义的“茶禅一味”是通过般若慧眼照见一切生活的事无巨细[18]。《红楼梦》第四十一回“栊翠庵茶品梅花雪”所体现的狭义“茶禅一味”为:禅之地即栊翠庵,僧人即妙玉,茶事即贾母等众人品茶。曹翁通过对妙玉茶事活动安排,刻画出妙玉的性情和心灵境界。妙玉的内心“好高、过洁”,可见于为贾母等尊贵人物备精美茶具,而对刘姥姥用过茶杯果断弃之的态度差异化对比中。当宝玉向妙玉讨刘姥姥使过的杯子,妙玉回:“幸而那杯子是我还没吃过的,若是我吃过的,我就砸碎了也不能给他。”霍译本处理为:“Fortunately I have never drunk out of that cup myself. If I had , I should have smashed it to pieces rather than give it to her.”杨译本译为:“It’s a good thing that I’d never drank out of it, or I’d have smashed it.”从语言句型结构来看,霍译本用了两个独立句,虽意思传递完整,却缺乏对妙玉“天性怪僻”的尖锐刻画。杨译本借助英语的语言特征,借助强调句型,通过紧凑的句子结构和语气的加强突出妙玉的心高气傲。然而妙玉又是“高才、爱才”的“雅趣”之人,先在第四十一回与宝钗黛玉喝体己茶,后在第七十六回邀黛玉湘云烹茶联诗,显示出广义的“茶禅一味”。在《红楼梦》第七十六回中黛玉和湘云作五言排律,妙玉适时出现,且续后十三句结束黛湘二人的凄凉诗境。妙、黛和湘三位女子人生经历近似,皆父母双亡,寄人篱下,质性相同,此处烹茶联诗三人视为幸事、乐事。妙玉续诗的最后一句“彻旦休云倦,烹茶更细论”,霍译本将其译成:“As daylight breaks let none of us plead tiredness, But over tea continue our debate.”杨译本处理为:“Speak not of weariness though night is done, Over fresh tea let talk on and on.”杨译本将“茶”具化为“fresh tea”,而不仅仅是“tea”,将“细论”处理为“talk on and on”而不是“our debate”,体现出妙玉不仅用新茶款待黛、湘二人,与二人联诗也是她心之所往,雅趣所在。烹茶联诗勾画出三人心灵和谐的茶道雅境,也是妙玉“茶禅一味”境界的实现。“on and on”译写方法暗示出三人五言联句内容与作品后续情节关联的玄机,颇与“茶禅五蕴诸法皆空”呼应,实现茶文化和禅文化的融合。霍译本的“our debate”完全背离妙玉借喝茶之机与知己袒露内心的语境,脱离禅文化。从两译本对这句联诗翻译之差异可见,杨宪益对茶禅文化的境界理解更透彻,感受更“适应”。这不仅是因为杨老深厚的国学修养,能将茶禅这种清雅与翻译之“雅”融合,此举也是其翻译思想的一种体现:“在语言风格层面上的‘文雅’,与‘达’紧密相连,在语言形式上表现为生动流畅、富有文采”[19]。而霍克斯受西方文化熏陶多,难以参透茶禅文化的“清雅”之境和深邃的中国哲学思想,才会将妙、黛和湘三人和谐融洽的畅谈理解为辩论。霍克斯在文化层面的不理解体现在语言翻译策略的误用,导致翻译效果与原作中续诗之人的心境和诗句传递的意境相违背。

四、译者的“适应与选择”:效果和启示

基于茶文化层次分类,从生态翻译学的语言、文化和交际三维度,对比了霍克斯(文中讨论案例主要来源于霍克斯的八十回译本,故仅提霍克斯一人)和杨氏夫妇的《红楼梦》英译作品的茶文化译写,发现霍译本对于茶文化的物质形态、制度规范、风俗礼仪较为显性可察觉的茶文化译写较为出色,通过语音、增补和解释等翻译策略传递茶所涉及的地理、历史和政治等信息。而杨译本对茶事心境较为隐含而深刻的茶文化略胜一筹,通过句型和词汇传递心理状态。这种差异是如何造成的,译者在今后茶事译写中应如何处理好茶文本的信息传递呢?《红楼梦》的译者角色极为重要。

(一)不同译者的“适应”和“选择”

杨宪益曾在多个场合表达过对《红楼梦》的个人“选择”-“并不喜欢《红楼梦》,尤其对书中无尽的宴饮感到烦厌”[20]。从上述茶文化案例译写中,杨氏夫妇稍显粗糙的译写方式显示出译者对文本“不适应”后的“选择”。但这种“不适应”其实是译者对外部翻译生态环境的另一种“适应”。如此不喜欢《红楼梦》为何要去翻译?从翻译外部环境宏观角度看杨氏夫妇译写《红楼梦》并非自己乐意的事。杨宪益在访谈中表示过“四大名著”中“更愿意译《三国演义》”,但外文社让他译《红楼梦》,“也没什么可商量的”[21]。欧阳友珍和周毅军也认为杨氏夫妇的翻译实践多为完成政治任务,克制了译者观[22]。因此造成杨氏夫妇在“为何译”“译为何”等基本问题上失去译者为中心的把控力。实际上杨氏夫妇在《红楼梦》翻译过程中也不顺利,译写曾因时局的动荡一度中断,对《红楼梦》断断续续的译写过程中,杨氏夫妇难免忽视很多细节。但杨氏夫妇在译写妙玉五言律诗时,虽格律上缺乏典型的英文诗学特征,传递禅意却不减,可见译者在情绪上、感情上深度热爱中国优秀的传统文化,并能积极“适应”文本的语境。与杨氏夫妇仅“译出”身份不同的是,兼有“译入”身份的霍克斯对《红楼梦》译写工作一直以来饱含深情和热情。在整个译事中,霍克斯对“为何译”“译为何”和“如何译”的问题进行积极“适应”和“选择”。由于时代宽松和条件充分,霍克斯能够发挥译者为中心的主观能动性,为译好《红楼梦》,他主动辞去牛津大学中文系主任一职,并在《红楼梦》译作前序中提到:“如果我能够将这部中国小说带给我的欢乐表达出一小部分,我也就不枉此生了。”这种对翻译外部环境的“适应”很快对翻译文本译写产生了积极影响。作为一位优秀的汉学家,霍克斯在译写《红楼梦》时担心漏译情况发生,因此参阅了多个《红楼梦》底本,并通过《〈红楼梦〉英译笔记》(简称《笔记》)进行整理和对比,避免原文的缺失和逻辑上的不合理[23]。《笔记》显示出译者对文本译事的积极把控,将自己调整到“适应”的状态:当源于作品版本出现不一致的情况,霍克斯会做出“选择”-以表达最佳的源语句为底本。这也与霍克斯的“全部要翻译出来”的翻译思想相吻合。霍克斯以文化译入者和文化接受者的双重身份,在仔细分析和解读《红楼梦》原文基础上,最大限度地展现出他能查阅到、了解过、理解了的茶文化。在处理茶文化译文时,霍译本采用对词汇的精心选取、修辞手段的巧妙使用、信息的有效补充等翻译策略,展现出译者的积极译事态度。英文读者仅从《红楼梦》茶文化译写这一个侧面就能充分察看到中国的传统文化、习俗和制度。

(二)译者“适应与选择”对茶事译写的启示

《红楼梦》两个英译本对茶文化译写为当今茶事译写提供了范本,通过两个译本案例梳理和比较,结合生态翻译学的核心理据“翻译的适应和选择”,可从译者角度思考茶文化的译事路径。

茶事译写前,重视译者的中心主导地位,保护译者对茶事译写的强烈兴趣,让译者对茶事译本有充分选择权。若译者对茶文化原文本内容有疑问,译者、原作方或委托方应积极沟通。译者只有对译茶事充满浓厚的个人兴趣,做好充分的译写准备时,才能最大限度地发挥主观能动性。在译写茶事过程中,译者需深度了解、接触与该茶事相关的历史、地理、民俗等文本外部翻译环境,形成知识背景,加深个人体会和感受。译者应从“译出者”身份思考“译入者”感受,在源语信息不缺失的情况下,从语言、文化和交际等多维角度对目标语进行翻译策略选择。译者通过明确的表达、充分的注释等翻译策略让中国茶文化“走出去”,不仅饱含中国味,更能吸引英文读者的眼,实现文本和文化的“同时植入”。茶事译本译写完成后,译者应带着“为何译”“译为何”和“如何译”等问题反思,对这些问题形成明确的回答和合理的应对。译者对译写文本后期的关注和热情也是译本“走出去”的关键。以上既是基于霍、杨译本的生态翻译学宏观和微观视角概括,又是对两个译本案例分析的整体总结。

五、结束语

以上基于茶文化定义,从茶文化四个层面将《红楼梦》杨、霍两译本的茶文化译写案例进行对比,发现两个译本的差异之处主要来源于译者对译本的“适应”与“选择”,同时借对译者翻译外部环境、译者和文本三者关系的分析,为茶事译写活动提供新的路径。文章虽对《红楼梦》茶文化译写进行分类研究,但囿于篇幅无法展开敷述,选取案例也有限,期待更多茶文化译写案例能从霍、杨译本中被捡拾出来,进行更加系统、详实的研究,以促进相关翻译理论的应用研究和发展。