唤醒文学教育的自觉

——立足“文学阅读与创意表达”任务群的六上第一单元教学建议

文|林志芳

2022 年4 月,《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(下文简称“2022 年版课标”)正式颁布。2022 年版课标立足课程教材培根铸魂、启智增慧的作用,牢牢把握立德树人的价值追求,将党的教育方针具体细化为语文课程着力培养的核心素养,优化了课程内容结构,研制了学业质量标准,增强了课标的指导性。2022 年版课标的颁布意味着新一轮语文教育课程改革的开启,义务教育语文教科书必然随之作出一定调整。然而,教科书的修订编写不可能在短时间内一蹴而就,如何用好现有的统编教材,将2022 年版课标理念渗透到现有教材的教学中,将是一定阶段内语文界探讨的重要课题。事实上,无论是2022 年版课标还是现有的统编教材,都是依据学生认知心理的发展特点,立足学生核心素养的发展需求,遵循语文教育的基本规律并统一于为国育才的价值追求之中的。只要我们用心思考、积极探索,就能抓住课标精神与现有教材的契合点,把握课堂教学改革的支点,撬动新一轮语文教育改革。本文将以六年级上册第一单元的整体教学设计为例,探索2022 年版课标中“文学阅读与创意表达”学习任务群的理念在现有教材文学类课文中的落实路径。

一、认识与理解“文学阅读与创意表达”学习任务群

2022 年版课标首次架构了语文课程的内容,规定课程内容的组织与呈现方式主要为学习任务群。课标提出了“以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群”的构想,从基础型、发展型、拓展型三个层面设置了“语言文字积累与梳理”“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”“整本书阅读”“跨学科学习”等六个学习任务群,组建了一个横向联系、纵向递进的课程系统。

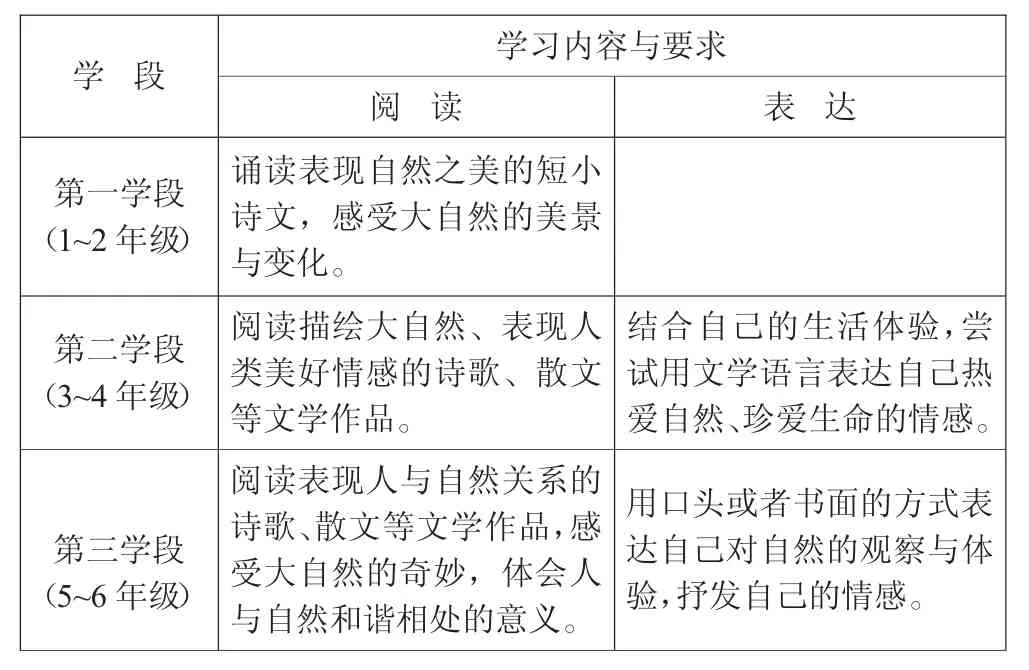

“文学阅读与创意表达”属于发展型任务群,2022年版课标对该任务群的价值定位、学习内容以及教学建议都作了相应阐述。课标指出,“文学阅读与创意表达”学习任务群的设置“旨在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验;了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位;观察、感受自然与社会,表达自己的体验与思考,尝试创作文学作品”。该任务群的学习内容与要求包含了阅读与表达两部分,就阅读与表达的内容主题而言,各学段的学习要求里都包含了“革命主题”“自然主题”“儿童主题”三大内容,在第三学段,还补充了“其他主题”文学作品学习要求。2022 年版课标对该任务群的教学要求和实施建议集中在三个方面:首先,建议教师根据学段要求,围绕多样的学习主题创设阅读情境,在主题情境中,开展文学阅读和创意表达活动;其次,教学中要注意整合听说读写等语文学习活动,引导学生综合运用朗读、默读、诵读、复述、评述等多种方法学习作品;再次,“文学阅读与创意表达”任务群的学习评价应围绕学生阅读文学作品的过程性表现进行。

学习“文学阅读与创意表达”任务群的理念,我们可以获得以下认识:

(一)文学教育在语文课程中的地位与作用将得到独立确认与维护

文学活动具有语言教育、社会认知、审美熏陶以及文化传承的作用。一直以来,在教材中编入适量的文学作品,让学生通过阅读文学作品来提高语文素养,是各国语文学习的通例。然而,在我们现当代语文教育史中,文学作品与非文学性作品的教学要求长期以来没有得到明确区分,教师在面对文学作品教学时难免带着一定的工具性、实用性的课程观念,很少将文学欣赏与文学创作作为独立的教学目标。2022 年版课标将“文学阅读与创意表达”作为独立的学习任务群设置,意味着文学教育的地位与作用得到了独立确认与维护,是文学教育的重大变革。随着文学教育任务群模式的开启,文学类文本的教学必将与实用类文本的教学区别开来,这将有利于培养学生纯正的文学鉴赏力与创造力。

(二)文学类课文的教学设计需注重情境性、综合性

文学作品往往通过鲜明的审美形象刻画场景,具有鲜明的情境性;文学作品又是一个融汇了作者情意的复合化言语存在,具有一定的综合性。文学作品本身的特点为文学类课文教学设计的情境性、综合性提供了逻辑基础。2022 年版课标在“课程性质”部分增加了“在真实的语言运用情境中,通过积极的语言实践活动”培养学生语言文字运用能力的要求。在“课程理念”部分也特别提出“加强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式变革”。教师进行文学类课文的教学时,可根据学段学习要求,围绕多样的学习主题创设阅读情境,在主题情境中,开展文学阅读和创意表达活动,引导学生感受文学之美、表达自己的独特感受,促进学生的精神成长。此外,把握语文课程综合性、实践性的课程品格,皈依文学作品的综合性特质,教师在文学类课文教学中应注意整合听说读写等多种方式,引导学生综合运用多种学习方法,感受文学形象,品味文学语言,体会思想情感,提升审美能力。

(三)文学类课文的学习评价应注重过程性、多元性

有别于实用性文本教学的实用价值取向,也区别于思辨性文本教学的思维训练旨归,“文学阅读和创意表达”学习任务群的学习目标落在“文学审美素养”上,文学作品本身的开放性、召唤性注定了其学习评价的过程性、多元性。2022 年版课标指出,“文学阅读和创意表达”学习任务群的学习评价应围绕学生阅读文学作品的过程性表现进行。相对于终结性表现,过程性表现更加关注评价主体的差异性、评价方式的动态性、评价内容的多元性和评价过程的情境性。

二、“文学阅读与创意表达”视域下的六上第一单元教学内容分析

统编教材加大了文学作品的比重,在各年级都设置了不同体裁的文学作品单元。以“文学阅读与创意表达”学习任务群的理念观照文学作品单元的教学要求,可以帮助我们发现教学内容背后的文学因素,自觉地遵循文学欣赏、评价、创作的规律进行教学;同样,教材中精心设置编排的单元导语、精读课文、略读课文、习作、语文园地等整体学习链以及对人文主题、语文要素的清晰界定,可以帮助我们为“文学阅读与创意表达”任务群的学习内容与要求找到具体的着力点。

六年级上册第一单元是一个典型的文学作品单元。本单元以“触摸自然”为主题,编排了《草原》《丁香结》《古诗词三首》《花之歌》四篇课文。四篇课文都是展现自然之美的文学名篇,其中《草原》和《丁香结》属于现代名家散文,《古诗词三首》是经典古诗词,《花之歌》是外国散文诗。比照“文学阅读与创意表达”任务群的学习要求,这一单元可以归属于“自然主题”文学作品的学习内容。2022 年版课标对各学段“自然主题”学习内容从阅读与表达两方面作出了相关规定,笔者将其列表如下(见表1)。

表1 “文学阅读与创意表达”任务群“自然主题”学习内容与要求列表

不难看出,2022 年版课标中“自然主题”文学作品的体裁主要集中在诗歌和散文上,学习要求随着学段的增长逐步加深。其中,第三学段的阅读要求是“阅读表现人与自然关系的诗歌、散文等文学作品,感受大自然的奇妙,体会人与自然和谐相处的意义”,表达要求是“用口头或者书面的方式表达自己对自然的观察与体验,抒发自己的情感”,这与六上第一单元人文主题“背起行装出发吧,去触摸山川湖海的心跳”完全匹配。六上第一单元的语文要素“从阅读的内容想开去”则为本学习要求的落实提供了切实的落脚点。

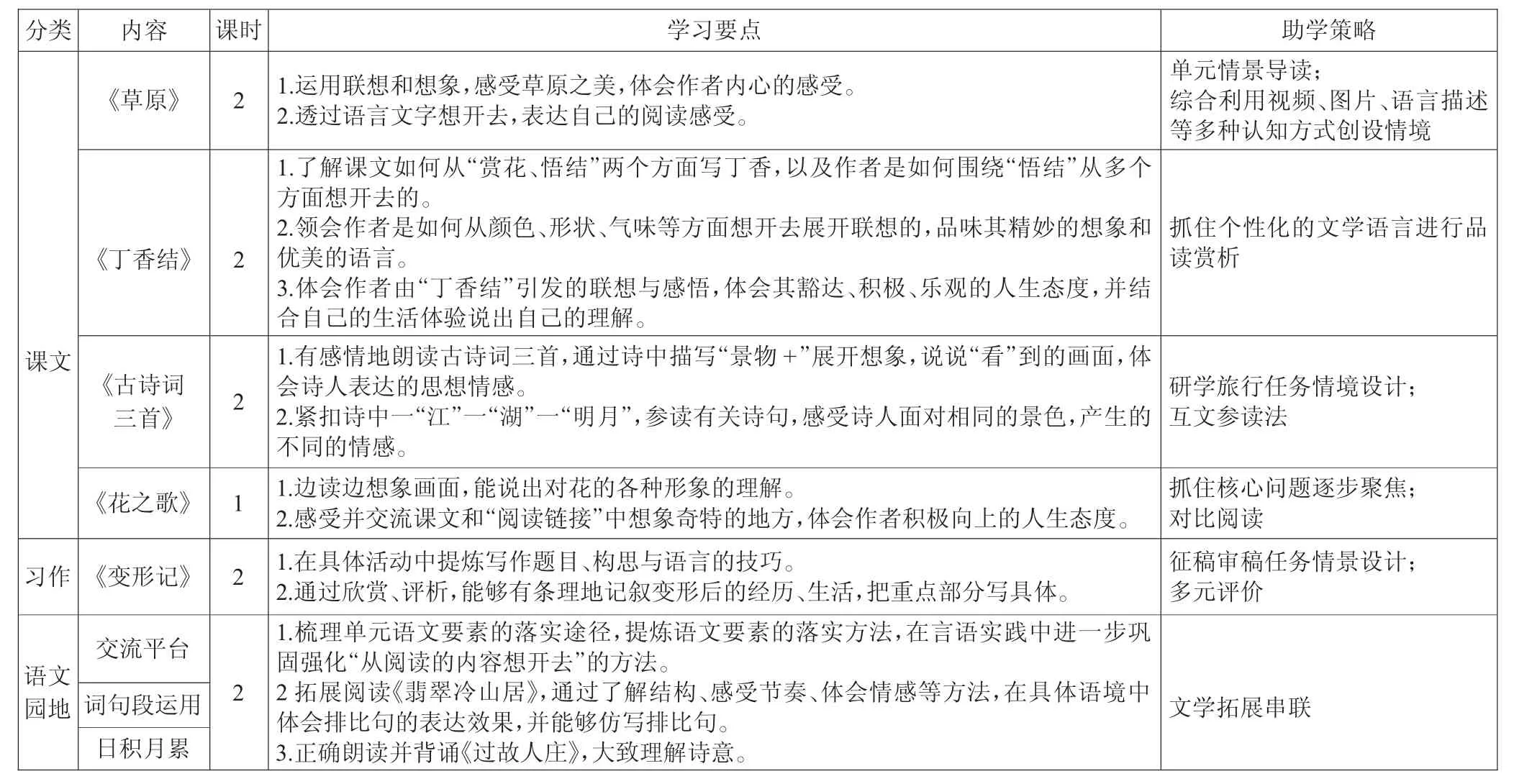

本单元四篇文章题材不同,描写的景物各异,但是在描写景物时均融入了联想和想象。联想与想象是文学阅读与艺术欣赏时重要的审美心理活动。联想是由甲事物想到与之相类似的乙事物,从而移情于观赏对象,得到共鸣。想象是在大脑中描绘画面,它是文学创作的基本手段,也是文学欣赏的重要路径。读者根据作者描绘的文字,展开联想与想象,产生移情与共鸣,从而获得丰富的审美体验。本单元“从阅读的内容想开去”这一语文要素,正是基于文学阅读中的联想与想象设置的,旨在引导学生在阅读时把握文章内容,体会思想感情,同时活跃思维,激发创造力。至于想开去的方式,《草原》的课后题提示学生联想自己生活中的相似经历,以此理解作者的深厚情感;《丁香结》的课后题引导学生结合自己的生活,理解作者的感悟。语文园地中的“交流平台”再次以《草原》《丁香结》为例,提示学生可以基于课文内容、联系生活经验想开去。本单元的习作要求为“发挥想象,把自己变形后的经历写下来,重点部分写详细”,这是让学生在阅读本单元课文、感受作者想象的基础上创编故事。

三、立足“文学阅读与创意表达”的六上第一单元教学设计

以“文学阅读与创意表达”学习任务群的理念对六上第一单元进行整体教学设计,我们将立足学生文学审美素养的全面提升,遵循文学欣赏、评价以及创作的规律,积极创设任务情境,整合人文主题与语文要素的学习要求,引导学生在品味语言的过程中展开联想与想象,丰富其审美体验,引导其进行创意表达。基于以上认识,笔者联合郑梨花、张岩、祝贵耀、麦珏昉、王建、郑勇等教师共同教研,形成本单元整体教学设计思路,如表2 所示。

如表2 所示,本单元的教学内容各自独立又相互联系,以文学教育为核心,以语文要素为抓手,致力于学生文学审美素养的综合提升。在教学中,着力体现文学作品教学的文学性、情境性、综合性以及评价的过程性。

表2 基于“文学阅读与创意表达”的六年级上册第一单元整体教学设计

(一)以文学因素统领教学目标

文学作品单元教学的主要功能是培养学生的文学审美素养。本单元内容为散文与诗歌的教学,要引导学生在散文作家舒缓平常的文字里,发现其个性化表达的丰富、细腻甚至细微,感受其体验之深、思想之深;引导学生在诗歌富有创造性的语言中,感受其绮丽的想象。例如教学《丁香结》时,可聚焦重点语段——“每到春来,伏案时抬头便看见檐前积雪。雪色映进窗来,香气直透毫端。人也似乎轻灵得多,不那么浑浊笨拙了”,引导学生抓住“积雪”“雪色”进行换词比较,在学生的经验与作者的体验之间建立链接与互动,让学生在感受、体认、分享中丰厚自己的人生经验。

(二)以情境性、综合性设计教学过程

文学类课文的情境性教学设计包括任务情境和文学情境两种。任务情境设计是指教师创设真实的综合性任务情境来呈现教学内容,让学生在任务驱动下,主动积极地解决问题,完成学习。文学情境设计则是指教师带领学生披文入情,通过联想与想象进入文学作品所描述的情景之中,产生身临其境的感受。无论任务情境还是文学情境的设计,都需综合听说读写的语文学习要求,体现课程的整合性。例如教学《古诗词三首》时,教师可提出“研学旅行”的任务情境,要求学生跟着诗词去旅行,去拜访诗人、观赏风景,并且以小练笔的形式随时交流旅行体验,完成旅行发布。这样的设计,巧妙整合了任务情境与文学情境,体现了文学作品学习的综合性。

(三)以过程性表现评价学习效果

文学类文本的非技能性、非知识性特征决定了其教学评价应主要在教学过程中进行,关注学生真实的感受与体验,关注学生在真实的任务情境中所体现出来的文化自信状态、语言运用水平、思维能力程度、审美创造品位,关注评价主体的差异性、评价方式的动态性、评价内容的多元性。本单元在第三学段,其评价可侧重考查学生对语言、形象、情感、主题的领悟程度和体验,评价学生文学作品的欣赏水平,关注研讨、交流以及创意表达能力。评价的最终目的是为了有效促成学生文学审美素养的全面提升,进而促进学生语文核心素养的全面发展。例如在《草原》一课的教学中,教师可时时关注学生的审美体验与感受,对他们品味语言、感受草原之美、体悟蒙汉情深的过程作出及时评价。

在把握以上三点,将“文学阅读与创意表达”任务群的理念落实于文学作品单元的教学中时,我们还必须注意思考实用情景与文学情境的融合问题,注意协调好语文要素的固定、有限与文学教育的开放、丰富之间的矛盾。