探寻暴力下的失语

——作为齐泽克狗智主义的批判

陈 浩

二十一世纪初,随着生产力的提高,世界范围内平民教育盛行,人们对待社会问题的意识越来越清醒,然而违背常识的是,在这种清晰透彻下,犬儒主义的问题却再一次在社会上出现了。位于传统马克思主义精神和欧美大众文化之间的齐泽克,对于犬儒主义的把握更具有当今时代的普遍价值,他的犬儒主义理论并非古希腊的版本,而是继承了拉康派精神分析传统中的理论,并与黑格尔式辩证法有机结合起来形成的针对当下资本主义意识形态批判的新理论,齐泽克称之为狗智主义。从齐泽克的生活经历可以看出,斯洛文尼亚(当时属于南斯拉夫,是在铁托统治之下)的童年经历使得他对马克思主义有着深刻的了解,而从小接触到的欧美文化,特别是好莱坞电影使得他的哲学风格变得幽默风趣,特别是其擅长于利用讲笑话的方式让大众理解狗智主义的产生。笔者认为,齐泽克版本的狗智主义并非愤世嫉俗的行为,而是现代社会里小市民般头脑清醒地恍然大悟,它也并非愚笨之人的主义,而是面对周遭危险时下意识的自我防护机制。本文从齐泽克犬儒思想的起源来说明其狗智主义中独特的精神分析式的思想结构,并探寻这种失语行为得以产生的原因。

一、犬儒主义的起源

随着斯洛文尼亚哲学家、精神分析学家、新左翼的领头羊齐泽克(1949年—)的公众知名度提高,人们越来越关注他对于意识形态的批判,他最为出名的便是将精神分析理论和马克思主义结合起来进行意识形态上的批判,特别是其中针对犬儒主义以及狗智主义的颠覆。齐泽克式的犬儒主义并非安提斯泰尼所提倡的那种为了追求真正的德行而捅破物欲的决然,而是现代社会里小市民般头脑清醒地恍然大悟,它也并非愚笨之人的主义,而是面对周遭危险时下意识的自我防护机制。作为突破压抑的符号秩序的表现便是齐泽克经常所讲的笑话,个体通常通过笑话去表达自己的愤怒与无奈,并在批评和消遣现实之间进行戏谑发泄。在《意识形态的崇高客体》中,齐泽克将以往的犬儒主义(cynicism)——“昔尼克主义”和彼得·斯洛特迪戴克(PETER SLOTERDIJK)的犬儒主义(Kynicism)与他口中的狗智立场(cynical position)区分开,此处称这种犬儒主义为狗智主义。

古希腊犬儒学派源自苏格拉底学派,第欧根尼(DIOGENES)以住在木桶里与现世决裂而出名,主张从社会中抽身而出,过着一种朴素简单且自然的生活,它代表着古希腊后期社会阶层分化后一些位于底层贫困之人的心理状态,目的不在于去进行徒然的反抗,而是在没有外界物质条件下如何才能做到怡然自乐。随着其流行,后来的犬儒主义内涵发生了转变,如果一开始的犬儒派至少是相信真正的德行并否定伪善,那么后来者则对此进行了再一次的否定,将真善美也讽刺为一种伪善,并对一切信念都变得玩世不恭。

斯洛特迪戴克所著《犬儒理性批判》(Critique of Cynical Reason)对晚期犬儒主义进行了深刻的批判,译者安德烈亚斯·胡伊森(ANDREAS HUYSSEN)在前言指出:“第欧根尼所采用的整个愤世嫉俗的生活方式,或多或少是雅典社会生活的产物……因此,它并非独立于社会条件,而只是其结果;它本身就是一种粗鲁的奢侈品。”[1]其作者斯洛特迪戴克被一些德国批评家誉为二十世纪后期的尼采,特别是他侧重于权力和知识夹缝之间的联系,直接为后来者齐泽克的意识形态批判奠定了基础。在斯洛特迪戴克眼中,所谓的犬儒主义是弥漫在二十世纪六十年代时期的一种普遍的愤世嫉俗,这些愤世嫉俗者个体心理上无疑是与普世价值疏离的,但在另一种形式上彻底地融入了日常生活中并成为了多数。这样的心态被斯洛特迪戴克视作是一种解药,它能够引导抑郁症状的流动并继续在社会中发挥作用。

齐泽克在《意识形态的崇高客体》中点评道:“我们必须把这种狗智主义(齐泽克意义上的)与斯洛特迪戴克所言的那种愤世嫉俗般的犬儒主义区分开。斯洛特迪戴克的是那种平民式地对官方文化的讽刺和讥讽:通常是以庸常的陈词滥调对抗统治阶级的陈腔滥调,对神圣话语的反抗,并将这种话语提升到荒诞乃至疯狂的高度,这样隐藏在神圣意识形态下的权贵利益就会被暴露出来——甚至于那些隐藏着的暴力和权力的渴望。”[2]25如果对于在神圣话语的规范内去进行理论上的论辩,那不如对其不屑一顾,用嘲讽的手段去肆意解构它的神圣性,这无疑是齐泽克对斯洛特迪戴克的犬儒主义最好的定义。但齐泽克并没有停留在这种愤世嫉俗上,而是进一步对古希腊后期犬儒主义进行了初步的回归,他指出:“狗智主义是对犬儒主义的颠覆:它认识到了意识形态普遍性背后的特殊以及意识形态假面和现实之间断裂,但主体寻到了保留假面的理由。这种狗智主义不是不道德,而是把这种不道德作为一种真正的道德去践行……于是真理变成了一种有效形式的谎言。它是对神圣官方话语的否定之否定:面对非法的抢劫,狗智主义者的第一反应便是认为合法的抢劫更有效,而且受到法律的保护。正如伯罗尔特·布莱希特在他的三便士歌剧中所说:‘与建立一家新银行相比,抢劫一家银行又是什么事呢?’”[2]26从齐泽克对狗智主义的初步评价来看,狗智主义有了晚期希腊犬儒主义的影子,而这种“为所欲为”在他的眼中,却是一种意识形态和现实之间的断裂。

二、狗智主义的发生学机制

齐泽克指出,意识形态在马克思那里有了初步的公式,“他们没有意识到这一点,但是他们这样做了。”[3]这句话初步地划分了现实和理想之间的距离,也就是这种意识形态虽然没有出现在现实里,但却一直在人们的脑海里引导人们的行为。黑格尔在《精神现象学》中批评怀疑主义的虚伪,指出:“它宣称,看、听等都是虚幻的,但它自己却在看、在听;它宣称道德律是虚幻的,但却让这些道德律支配着它的行为。”[4]人类与动物的区别在于他们能够假装,而不是简单地陷入幻觉:我假装某物是X,但完全知道它不是X。假装与直接试图制造幻觉不同。当看恐怖电影时,理所当然多数人会害怕,害怕的原因在于我们过于沉浸,但奇妙的是,我们却非常清楚它不过是虚假的电影;同样,稻草人之所以可怕,是因为它们与人类的差异很小,现代的恐怖谷理论恰恰说明了这一点,与人类似的事物往往会激发人的恐惧。

齐泽克的这种看法不仅仅是单纯的基于对犬儒主义的再否定,而是其发生学机制可以被拆解其背后隐藏着的强大“大他者”的权力力量。众所周知,齐泽克是以将拉康派精神分析理论和马克思主义结合在一起的左翼理论家,而其狗智主义的底层原理当然是跟精神分析的三界理论是分不开的。继承了弗洛伊德学术思想的拉康,从弗洛伊德的自我、本我、超我的三重结构出发,创新性地提出了三界学说,齐泽克所吸收的拉康三界理论是由有拓扑的结构构成的,其具体内容是实在界、象征界、想象界。

一般而言,想象界的秩序是在镜子阶段形成的,主体站在镜子面前,在基于镜像的那种近乎催眠的效果中,想象界会给主体施加以催眠的迷惑效果,并让主体误认镜子里面的自己是真实的自己。在上面论证主体的空无中,拉康也借用镜子的比喻来说明了这一绝对的空无。南京大学张一兵教授认为这种镜像论的出发点在于黑格尔的主奴辩证法,它的核心是一种无意识的自欺关系[5]。而象征界又被称之为符号界或大他者,即象征秩序、意识形态。主体的存在受这样一个符号系统的象征领域支配,包括对主体的爱欲、道德、审美的规训,它可以被理解为一种社会意义上的意识形态和伦理秩序。最后的实在界则是“空无”,是被象征和想象界所隔绝的不可言说和描述的终极真实、原初状态。齐泽克经常被人指涉为实在的哲学家,他认为拉康的“物”概念,即把“物”当作未知之X、无法符号化之物,明显与康德的“物自体”概念有血缘关系。事实上“物”的性质是:它对于我们来说是不可想象的[6]。

狗智主义的发生便在象征界对实在界的侵蚀之上,在齐泽克看来,种种的崇高客体都是某种在场的信仰神话,实际上这种实在物本身是空无,而个体惧怕这种空无的残酷性才躲避到象征界之中。齐泽克用弗洛伊德《释梦》中一个“燃烧的孩子”的故事来说明意识形态的逃避作用,父亲为因病去世的孩子守灵,午夜在另一个房间里睡着了,梦到了孩子站在他的床头朝他抱怨道:“父亲,你难道没有看到我烧着了么?”他惊醒后,注意到隔壁房间出现了火光,这才发现蜡烛倒了点燃了裹尸被和孩子的胳膊。拉康对此的解读是,父亲构建了一个梦,为了躲避孩子去世的残酷现实躲进了梦里,然而他却在梦中梦到了欲望之现实,即拉康意义上的实在界,也就是孩子对父亲的责备,这使得父亲感到极度的愧疚,于是为了再次躲避这个真实,他不得不“惊醒”。正如二十世纪六十年代嬉皮士的名言:对于不堪重负的人来说,现实才是最好的梦境。因为现实是再次被建构的幻象,我们在这种幻象中,终于不用面对“真实”了。

意识形态也是如此,意识形态也是一种被结构了的幻觉,它于象征界中构建了一个真实有效的社会关系,遮掩了那些难以忍受的“实在界”的真实内核。那么犬儒主义者难道不知道被象征秩序侵蚀“现实”的虚假性吗?齐泽克认为,恰恰是犬儒主义者清楚明白地知道实在界是残酷并且血淋淋的,所以才继续用这种表象去遮掩背后的真实。与其说是拒斥实在而躲在象征界的话,那么被戳破美梦的犬儒主义者则是不得不选择象征界,而最终沦为彻底的清醒者的狗智主义者们,只得畏惧于实在界的残酷而假装意识形态的幻象是真实的并以此行动。

三、知道和不知道个体的背后

所以狗智正是清醒人的错误行为,而不是愚昧者的行为,而这种匪夷所思行为的背后则是暴力权力。布鲁克曼对此写道:“人们虽然知道何为正确之事,但却不去做,譬如,他们知道不该驾驶汽车因为它有害于环境,知道不该去喝拉丁美洲专制统治国家的咖啡……但他们还是这么做……每个人都知道灾难在形成,知晓自己在火山口旁舞蹈,但谁都不去做些什么。”[7]阿尔都塞的意识形态国家机器的概念说明了这一点,所谓的意识形态与其说是实在的物质化,不如说是一个仪式,而这个仪式所服务的对象则是精神分析中“不知道的个体”和“知道的个体”。

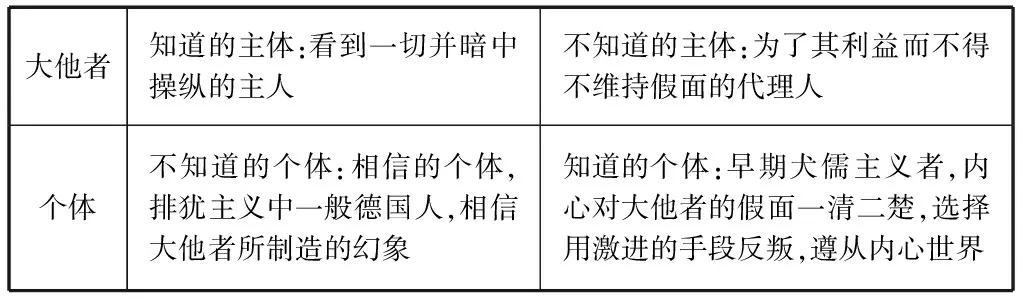

“只要它的存在被假定为一个纯粹的虚拟实体——犹太人就足够了。”[8]91齐泽克指出了纳粹排犹活动中德国人如此疯狂对待犹太人的原因,事实上,的确个别犹太人作为资本家会在金融方面盘剥非犹太人,但是这些小事都跟排犹主义没什么太大的因果干系,德国人眼中的犹太人变成了一个充满敌意的实体,并且这个实体可以承载他们的恶意,这就足以成为排犹的借口;反过来看,恰恰是作为实体的“犹太人”是不存在的,只是个体自己去臆想出来的,这样的迫害行为才得以可能。如果将这样想象中的犹太人看作是个体的幻想,那么这种幻想按照精神分析的理论自然是大他者所给予的,在个体被动接收大他者的给予过程中,我们遭遇了大他者和个体的两个方面,“作为知道的主体的大他者——看到一切并暗中操纵的主人;同时,大他者也被认为是不知道的主体,为了其利益而维持外表的代理人。在我认罪之前,大他者第一面已经知道一切,而第二面却不知道。这种差异也可以用主观假设来表达:我只是知道它,我并没有真正主观地假设它,也就是说,我可以像不知道一样继续行动;只有当我公开承认它时,我才能不再假装不知道。”[8]95同时以及上述的两种个体,这样我们就遭遇了一个四元组合,其公式也就可以进一步转化成下面的形式(如表1):

表1

通过表1我们看到,这组公式是通过一个不存在的大他者所建构出来的。在齐泽克看来,崇高客体的必然失败是因为自身的不足,它虽然占据了自在之物的位置,但在其结构的符号之网所产生令其崩溃的空隙就是原质——那彻底得无法被遮掩的空无,它终究会在断裂中显现出来。

齐泽克透过拉康的座右铭“il n'y a pas de grand Autre(没有大他者)”引出了对于大他者的最终审判,问题的核心在于大他者所排除的便是“最终审判的视角”,它占据了完全的参考点,这让个体承认自己永远无法占据它的位置并进行自己的判断。在《意识形态的崇高客体》中齐泽克指出了西方生态主义的问题,生态主义从字面意义来看,它可以是保守生态主义,也可以是社会生态主义,甚至可以是极端的环保主义;同样女权主义也有马克思式的女权主义、自由主义的女权主义等,但大他者的缝合起到了整合的作用,通过整合固化了这些自由意识形态的飘浮,将它变成符号网络的一部分,而生态主义的内涵无论是什么都被资本主义的意识形态所统摄。正如我们经常批评的那样,资产阶级民主背后是资本主义的生产关系,它是合法的剥削形式,赋予女性女权主义,是以阶级为标准的劳动分工的必然结果,这也就是意味着,在劳动市场中给女性工资份额比男性少,不是因为女性身份,而是因为女性所创造的剩余价值不如男性多;同样,资本主义制度下的生态主义也是以追求利润为本位的资本主义生产的必然结果。

于是在齐泽克看来,任何主义的形式虽然是固定的但其内涵是受制于大他者的束缚的,而这种束缚在拉康那里具体表现便是“欲望是他者的欲望”:主体所体验的无意识就是拉康所谓的“他者的话语”。我们常听到人们这样说:“有人叫我这么说的,话可不是我说的。我们无法控制无意识,无意识乃是他者。”[9]拉康哲学提供给齐泽克的视角就在于这种伦理学的残酷之处,个体不得不放弃对大他者的提及,而把大他者的要求转换为自己的意志,这种转换不会使个体陷入伦理上的不安全感或相对主义,而是变成真正的伦理自主的条件。于是在针对于犹太人的暴行中,一些纳粹军官会说:“我知道这很沉重,可能很痛苦,但我能做什么,这是我的责任……我没有办法。”这样,原本对于暴行的愧疚变成了“我只是在履行职责并服从元首的命令”“成为刽子手的我也很可怜”这样的责任转嫁并使得其暴行变得更为猛烈。齐泽克指出,这样的康德意义上的道德主体性,恰恰是为了防止将这种责任归咎于某个大他者身上,而狗智主义者便在这种道德转换下完成了。

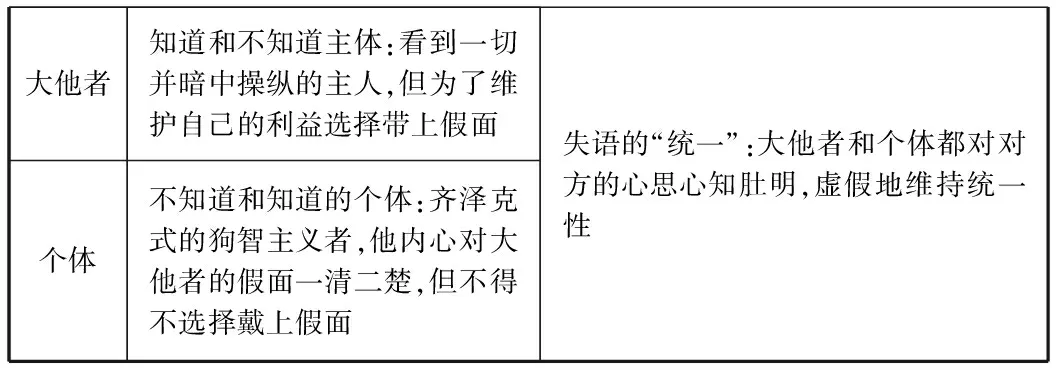

狗智主义者便是被意识形态操控的人偶,虽然意识到了真相,但不能言说出来。我们可以看到,表1中“不知道的个体”在符号秩序中被完全地异化:个体成为大他者的牵线木偶被象征结构代替“言说”,而到了“知道的个体”的阶段,分裂产生了,个体意识到了大他者的本身是如何地违和且不一致,并且总是使用禁令(禁令的使用显示出了其缺乏),这时候断裂产生了,在这种断裂中个体体验到了大他者并不拥有个体所缺乏的东西。断裂也代表着双重的异化,因为这时候大他者也意识到了这种断裂:大他者知晓个体已经不信任自己,而个体也知道大他者的虚伪假面,二者貌合神离地短暂地维持着虚假的统一性,但实际上在符号秩序中,这种分离已经产生并具有效应了。这时,我们看到了黑格尔式正反合的颠倒(如表2):

表2

透过对狗智主义的分析,齐泽克对“笑话”异常的执着的心态便可以了解一二了。笑话作为一种日常生活中必不可少的活跃气氛的方式,其最大的作用就是缓解精神上的压力。还有研究者认为,笑话可以改变人对于压力现实的认知,让他们以全新的、威胁较小的角度去应对压力。换而言之,笑话可以重构个体看待事物的方式并驱散痛苦和焦虑。笔者认为,首先,笑话在齐泽克那里就是作为排遣苦难、以玩世不恭忍受不公不义的狗智行为。其次,笑话虽然表现为一种言语活动,但可以看作是一种大他者意识形态下的“失语”,个体不得不放弃正常的语言模式,而采取隐晦的方式,将语言转换为谐音、拆字、形近字等来影射社会现实的方式。这时候,影射文字在大众眼中也成为了一种戏谑和撒欢调侃的笑话,然而这种笑话是醉醒之间的恍然,是一种伪装和扮相,在真实话语未能言说之前,个体意识便已经透过大他者的中介并先行地把大他者话语作为一种自己的话语的先验结构,并下意识地对自己的话语进行审查。笑话便在这种不满和顺从中维护着暂时的虚假性统一。

四、相信的个体的运转

狗智主义一方面跳出了“不知道的个体”的陷阱并且看到了现实,另一方面对这种现实置之不理,努力去诉说着大他者的话语。这种现象早在笛卡尔时期就被提及了,在他的方法论里,一面是他对一切都表示怀疑的我思,另一方面是他的“临时道德”,“临时道德”是笛卡儿确立的一套规则,这是帮助自己在其哲学历程的日常生存中求生:它的第一条规则强调,我们诞生在哪个国家,就要接受和服从哪个国家的习俗和法律,不得质疑其权威性。

在齐泽克眼中,这种“失语”行为是“相信的个体”将自己的半身置于大他者并铭刻在其中并不断地空转而得以完成这种诡异的行为。他论述了精神分析与大乘佛教之间的鸿沟本质在于:“佛教哲学与精神分析哲学之间在最底层形式的区别在于,对佛教而言,在开悟(精神分析中表现为穿越幻象)后,‘轮子’(欲望)不再转动,主体(个体)让自己去主体化呈现为平静心态;而精神分析则是‘轮子’继续转动,其提供不断转动的动力便是驱动力。”[8]131也就是佛教里的涅槃最终并非超越这个世界,而是与现实保持一致,进入涅槃并不意味着我们离开这个世界并进入另一个更高的现实——换句话说,改变的只是个人对现实的态度。寻常者认为信仰是内在的、知识是外在的。而根据齐泽克的说法,信仰变成了外在的可以体现在实践的有效形式了。类似于西藏的佛教中有一种叫“转经轮”的东西,用风代之以用手去转动“转经轮”,转轮在空气上旋转,而信徒得到了满足,仿佛功德无量般。再比如一些情景喜剧中用作背景的笑声,这种“罐装笑声”用来激发观众的笑,然而齐泽克认为这种笑声是代替观众去笑:当你回到家,打开电视,也许并不觉得这电视剧有什么可笑的地方,但看完电视、听完那些笑声后,仿佛你自己也笑过一样。

相信的个体正是将完整的个体分裂开,一方面,他将自己置身于心知肚明的“知道的个体”之中,并以笑话自娱自乐;另一方面,他将另一半交付给大他者,让它不断跟随着大他者的运转不断空转,这样便造就了另一种意义上的“涅槃”。这样我们就相信了大他者是全能的,这种相信寄生并彻底地在社会意识形态中物化并影响着周围人,使他者陷入了囚徒困境不敢轻举妄动。同样,大他者律令符号本身是无意义的,但却是必须服从的。齐泽克指出:“无意识即下意识地引导着心灵的自动机……我们必须服从律令,这倒不是因为它公正、优秀,甚至有益于人,而是因为它是律令。我们必须服从律令,因为它是律令,这个同义反复展现了律令权威(Law's authority)的恶性循环,展示了下列事实——律令权威的最终根基源于它的阐明过程。”[10]

事实上,中国古代典籍《左传》指出了统治者对待这种无意义律令的真实价值的态度的真相:刑不可知,则威不可测。一方面,无意义的律令会让个体处于不知名的畏惧之中,另一方面,重复性的说教会让个体陷入无意识的“空转”中,个体在被大他者束缚的同时,不得不响应“质询”将自己的一部分欲望交付出去。于是,只要这种律令是具有神秘色彩且让人摸不着头脑的,那么它自然成为了主人话语。在弗洛伊德式的精神分析中,超我的概念就是规定,其重点不在于它的实在意义,而是它的形式本身。可如果这种形式的产生不过是一种被强制后的创伤而形成的,那么显然是无法融入主体的符号世界中发挥效用的,而只有它被压抑沉入无意识中,并对它进行意识形态上的想象和加魅化才可以发挥效用,在齐泽克的话语体系中,这种形式成为了大他者的附属并一起空转,而个体真实的欲望则被遮蔽,最终呈现为狗智主义的立场。

五、结语

意识形态批判在齐泽克理论之中占据核心地位,齐泽克的主要贡献便在于把针对于个人的“征兆”的精神分析扩展到对整个社会层面意识形态的批判上,并指出传统的意识形态批判已经“自废武功”,资本主义意识批判者已经成为了资本主义意识形态再生产的环节。无论是美国国内层出不穷的运动的喧闹,还是以资本在韩式电影无数批判下的我行我素,所谓的针对“犬儒”的批判已经成为了一种意识形态的鸦片,人们在批判中陷入了另一层的快感之中,特别是那种戏谑和讽刺的笑话,但齐泽克并未停留在批判的批判,而是说明了这种失语背后实质上是一种大他者的暴力,与其去恐惧,不如更为激进式地去戳破大他者的假面。对于这一现状以及未来的道路,齐泽克还是乐观的,在其新作《天下大乱》(Heaven in Disorder)中,他指出了精神分析的根本目的在于只要我们有了对当下秩序颠覆的可能世界的想象,那么就有可能让真正的颠覆得以可能。换而言之,狗智主义者们绝不会继续停留在和大他者继续维持虚伪的统一,而是在这种不断地断裂之中发现新的可能,我们等待那个皇帝的新装之中那充满童真真实的一句:“可是他什么也没穿。”但另一方面,我们必须指出作为激进左翼哲学家齐泽克的不足:“唯一争论的问题是它在达到意识形态成熟以前,在真正认识其阶级状况和真正阶级意识以前,要遭受多少苦难。”[11]在意识形态的幻象彻底终结前是一个漫长的过程,并且在个体发展过程中也无时无刻不被大他者所代言,齐泽克需要意识到,在资本主义社会中工人阶级觉醒之前需要一个组织上能公开代表阶级利益和提供指导的成熟政党,这样才能真正颠覆资本主义的生产体系,完成大他者和个体的同一。

——拉康对《孟子》的误读?