2021年中国储能发展现状与展望

高 岩,李少彦,辛颂旭,张佳丽

(1.中国电建新能源规划研究中心,北京100120;2.中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,陕西西安710065;3.水电水利规划设计总院,北京100120)

0 引 言

围绕全球净零排放情景,锚定碳达峰、碳中和目标实现,大力发展可再生能源已经成为全球能源转型和应对气候变化的一致战略选择,其中资源储备量大、技术成熟度高、建设场址灵活、经济性好的风力发电和光伏发电成为发展主力。截至2021年底,全国风力发电、光伏发电累计装机容量已分别达到3.28亿kW和3.06亿kW,共占全国发电总装机容量的26.7%,风力发电、光伏发电年新增装机容量连续两年超过1亿kW[1-2]。根据国际能源署(IEA)等机构预测,要在21世纪中叶实现全球温室气体净零排放,2050年全球近70%的发电量要来自风力发电和光伏发电[1]。我国已经提出到2060年非化石能源消费比重达到80%以上的长期目标,风力发电、光伏发电在电力系统中的占比也将不断提高[3- 4]。“十四五”及以后,我国新能源仍将保持高速发展态势,但高比例新能源自身的随机性、波动性和间歇性将给电力系统的安全稳定运行带来前所未有的挑战。

为解决新能源调节资源匮乏的困局,国家发展改革委、国家能源局等部门印发一系列政策文件从顶层设计、市场机制、管理办法、技术攻关、项目示范等维度全面支持新型储能发展,提出2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3 000万kW以上[5]。届时新型储能将在调峰、调频、负荷跟踪等多种应用场景中发挥快速响应、精准控制等作用,有效缓解供需时空不一致,提升新能源主动支撑能力,在能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用,为新型储能高质量快速发展奠定坚实基础。

1 新型储能发展现状

1.1 新型储能装机规模

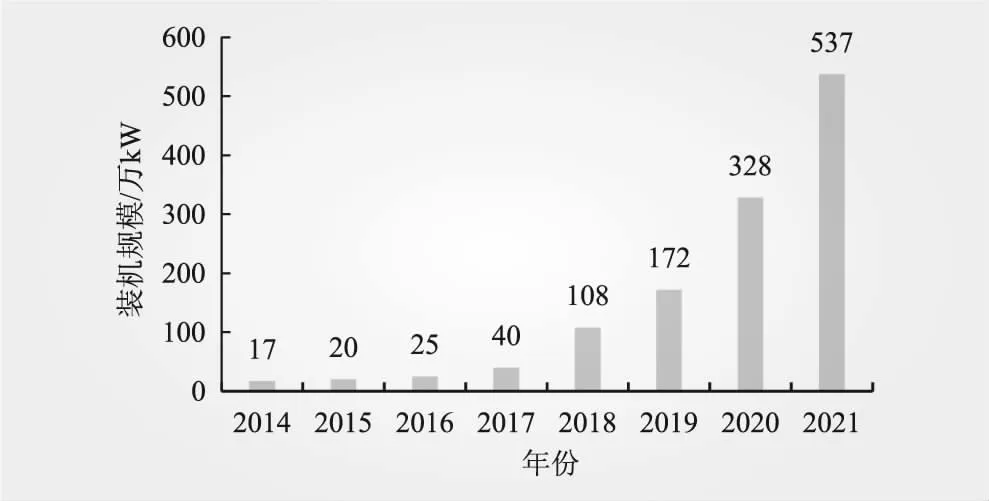

2021年新型储能新增并网规模在2020年首次突破百万千瓦大关的基础上,进一步提速,新增并网装机规模达到245万kW,是2020年新增并网装机规模的1.6倍。截至2021年底,中国新型储能累计装机规模537万kW[6]。2014年~2021年新型储能装机规模如图1所示。

图1 2014年~2021年新型储能装机规模变化情况

1.2 储能技术发展现状

新型储能是除抽水蓄能外,以电力为主要输出形式的储能技术,作为支撑新型电力系统的重要技术和基础装备,新型储能产业发展得到了高度重视,技术装备研发、示范项目建设高度活跃,技术发展呈现百花齐放的新局面[7]。

锂离子电池作为新型储能的主力,在关键电池材料和固态电池设计、正负极材料、快充技术、半固态电池技术等方面取得了重要进展,锂离子电池的安全性、一致性、循环寿命等技术指标均大幅度提高,并广泛应用于电源侧、用户侧和电网侧储能,在电力系统调峰调频、削峰填谷、新能源消纳、增强电网稳定性、应急供电等方面发挥重要作用。

液流电池在安全性、寿命、规模等方面优势明显。我国液流电池技术在新一代高功率密度全钒液流电池关键电堆技术、高能量密度锌基液流电池、铁铬液流电池等方面取得重要进展,全国多个全钒液流电池示范项目陆续建成投产,对液流电池可持续发展具有重要意义。

钠离子电池虽然在能量密度、技术成熟度方面存在劣势,但因其优秀的低温性能、丰富的原材料资源、较快的充放电速度等受到了行业高度关注,多家科研单位、设备制造企业等在钠离子电池正极、负极、电解质等关键材料以及钠离子电芯和应用系统等方面取得多项研究成果,为钠离子电池产业发展奠定了良好基础。

压缩空气储能在系统特性分析、压缩机技术、蓄热换热器技术、膨胀机技术、系统集成与控制技术等方面取得重要进展,多个先进压缩空气储能示范项目相继并网运行,为“十四五”期间压缩空气储能发展开创良好局面。

储热储冷技术在储热材料物性调控机理、储热换热特性与强化、储热材料制备技术、系统控制与优化技术等方面取得了重要进展。

飞轮储能技术在大储能容量飞轮本体、高速电机和调节控制技术等方面取得了进展,并在地铁再生制动能量回收、风电场一次调频、火电厂全容量飞轮储能-火电联合调频等领域集成示范,验证了其在短时高频领域的良好应用前景。

2 相关储能政策

2021年被新型储能行业视为“储能元年”,国家支持新型储能发展力度空前,印发多个重要政策文件,具体为

2021年2月,国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》[8],意见中明确提出推动能源体系绿色低碳转型,加快大容量储能技术研发推广。

2021年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》[9],意见中明确提出在源网荷储一体化实施中,引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局、优化运行,实现科学健康发展,推进区域(省)级源网荷储一体化、市(县)级源网荷储一体化和园区(居民区)级源网荷储一体化,提升保障能力和利用效率。同时,意见中还明确提出在多能互补实施中,要利用存量常规电源,合理配置储能,充分发挥储能设施的调节能力,推进风光储一体化、风光水(储)一体化、风光火(储)一体化,提升可再生能源消纳水平。

2021年5月,国家发展改革委印发《“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》[10],通知中要求持续深化电价改革,建立新型储能价格机制。

2021年7月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》[5],意见中明确指出将发展新型储能作为支撑建设新型电力系统的重要举措,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展的转变,新型储能装机规模达3 000万kW以上,到2030年,实现新型储能全面市场化发展,新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求,成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。

2021年8月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》[11],通知中明确了在电网企业承担消纳主体责任的基础上,企业自建或购买调峰能力增加并网规模的具体方式。

2021年9月,国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》的通知[12],通知中明确各级能源主管部门组织开展本地区电力系统安全高效运行的新型储能发展规模与布局研究,科学合理引导新型储能项目建设。

2021年12月,国家能源局印发《电力并网运行管理规定》[13]和《电力辅助服务管理办法》[14],这两份文件明确将电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等新型储能纳入并网主体管理,鼓励新型储能参与电力辅助服务。

3 新型储能发展特点

2021年,国家发展改革委和国家能源局印发相关文件明确新型储能独立市场主体地位,推动新型储能的市场化进程,国家能源局华中监管局、山西监管办等也相继出台文件,支持独立储能参与电力市场交易,山东省更是给予储能行业电力市场化改革相关政策,支持独立储能直接进入电力现货市场,明确储能电站参与调峰辅助服务的收益标准和新能源容量租赁费用,鼓励独立储能电站建设,助力新型储能市场化发展。

3.1 锂离子电池储能

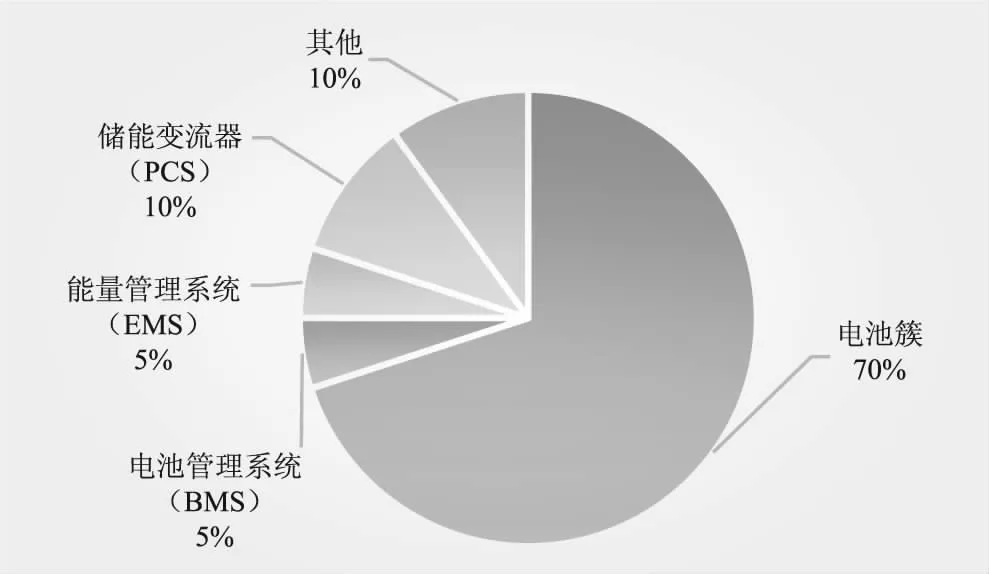

磷酸铁锂电池作为锂离子电池的主力军,其在单位千瓦投资、技术成熟度、建设期、应用场景等方面具有优势。加之其预制舱结构方便安装调试,成为新型储能市场的新宠儿,典型2 h磷酸铁锂电池储能系统成本构成如图2所示。

图2 典型2 h磷酸铁锂电池储能系统成本构成

2021年以来,锂电池上游原材料价格振荡走高,受上游原材料价格走高影响,磷酸铁锂电池储能项目成本短期呈现小幅上涨趋势。剔除最低中标价和最高中标价,2021年下半年磷酸铁锂电池储能系统平均中标价略高于1 600元/(kW·h),比2020年抬升7%左右。

3.2 液流电池储能

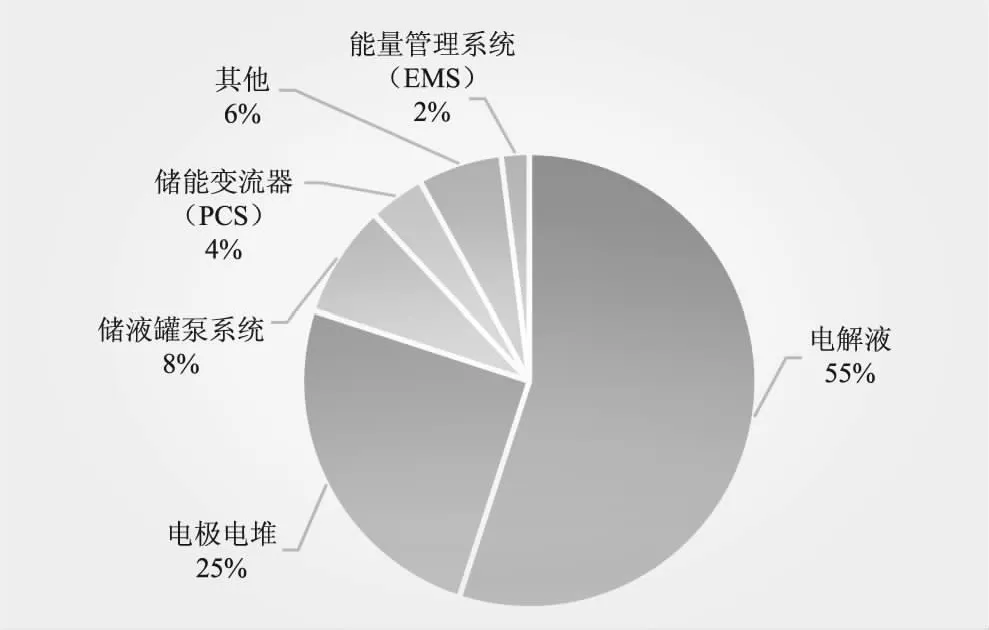

液流电池储能系统包括液流电池单元、变流设备、变压和系统设备等,占项目初始投资成本的80%左右,建筑工程及其他费用占比20%左右。2021年,我国典型的4 h全钒液流电池储能项目成本在3 000~3 500元/(kW·h),高于磷酸铁锂电池储能项目成本,而其中钒电解液成本就占近50%。典型4 h全钒液流电池储能系统成本构成如图3所示[14]。

图3 典型4 h全钒液流电池储能系统成本构成

与我国锂矿主要依赖进口不同,我国钒矿产量占全球60%以上,原材料自主性高,钒液流电池储能系统成本下降预期好。此外,液流储能系统中钒电解液可以实现100%回收利用,通过电解液租赁等商业模式创新可以大幅降低初始投资中电解液成本,项目投运后按使用情况租赁电解液,系统成本具备较大下降空间。

3.3 先进绝热压缩空储能

新型压缩空气储能系统按照先进绝热压缩空气储能系统、液化空气储能系统、超临界压缩空气储能系统3种技术路线推进,三者分别需要解决化石燃料补燃、储气洞穴依赖和系统运行效率问题。先进绝热压缩空气储能系统已进入试验示范及商业化应用阶段,另外2种技术尚处在技术攻关阶段。先进绝热压缩空气储能系统按照储气方式的不同,分为洞穴储气(如盐穴、煤矿巷道等)和高压气罐储气。盐穴、煤矿巷道等洞穴储气方式成本显著低于高压气罐储气方式。

从压缩空气技术路线看,基于分段压缩热回馈的先进绝热压缩空气储能系统关键部件的技术难度较低,系统易于实现,具有储能容量大、建设成本低、储能效率高、适应性强、可冷热电三联供等特点,未来发展前景广阔。目前,先进绝热压缩空气储能系统设备国产化正在快速推进,在设备全部采用国产的情况下,总投资成本可下降约30%。另外,先进绝热压缩空气储能系统与槽式光热系统、传统火电系统等有机耦合技术正在不断发展,系统效率不断提高,投资成本不断降低。

3.4 储能安全

2021年4月16日,北京大红门储能电站发生爆炸事故,引发社会对储能安全问题的关注,储能安全成为制约大规模新型储能项目发展的主要影响因素之一。针对储能安全的问题,相关部门快速响应,国家能源局于2021年6月印发《新型储能项目管理规范(暂行)》,规范中明确新型储能项目管理要坚持安全第一、规范管理、积极稳妥的原则[12],提出全生命周期安全管理要求,解决责任不清问题,落实强制退役措施,解决储能电池超期服役、带病工作问题。为树立储能产业全生命周期、全产业链安全意识,国家要求各地结合现有政策机制,强化标准规范引领和安全保障作用,加快制定新型储能安全相关标,规范行业管理,强化安全风险防范。随着国家、地方相关政策和储能安全标准相继落地,储能安全问题将逐步降低对储能发展的束缚。

4 新型储能发展建议

为更好的支持新型电力系统建设,促进新能源消纳,助力新型储能健康发展,本文针对新型储能发展提出以下几方面建议,具体为:

一是以规模化为基础创新驱动新型储能多元化发展。新能源持续大规模开发使得电力系统需要新型储能等安全稳定调节措施,支撑解决高比例新能源并网隐含的毫秒至秒级的暂态稳定问题、秒至数分钟级的出力跟踪问题、小时级调峰能力不足问题、更长时间尺度的网架约束与输电阻塞等问题。因此,以高比例新能源构建的新型电力系统为新型储能发展搭建了规模化平台,也将牵引着新型储能按系统需求多元化发展,毫秒至分钟级的电气类储能、飞轮储能,小时级的电池储能,8 h及以上的压缩空气储能、氢储能等,都将在新型电力系统构建中各显所长,并在安全运行、调节机能发挥等方面全方位发展。

二是因地制宜配置新型储能。加强规划引领尽快制定出台电化学储能发展规划方案,根据电力系统需求指导各地储能发展规模,以市场化方式引导各类投资主体,推动新能源开发从强配储能向实际需要转变,做到因地制宜、务实高效,避免无序建设和利用不足的问题。建议电网企业根据电力系统运行趋势统一测算储能配置规模、位置和投产时序,促进源网荷储一体化项目建设,鼓励新能源基地集中配置大容量储能装置,提高储能利用效率,并充分发挥现有火电、水电机组调峰潜力,推动储能与火电、水电等常规调节电源协同发展。

三是建立健全储能运营机制。尽快研究出台新能源配储能配套政策,明确新能源配储能运营方式,建立储能容量补偿机制,充分体现储能调峰价值。加快完善电力现货市场建设,加大峰谷电价激励措施,推动储能电站以独立主体或与新能源等发电主体联合参与市场交易,为电力系统提供调峰、调频等辅助服务,通过电力市场实现合理收益,有效疏导储能建设和运维成本,更好促进新能源发展。鼓励建设“共享储能”设施,通过电网统一调度,实现储能在不同新能源场站间共享使用,进一步提高储能设施的利用效率。

四是加快储能技术攻关,完善技术标准体系。国家有关部门、企业、高校、科研院所等整合政产学研用资源,组建储能技术“创新联合体”,加快突破高能量密度、高安全、低成本和长周期存储等关键技术,通过技术创新推动储能成本下降和安全性提升。同时,要加快制定和完善储能规划设计、设备试验、施工验收、调试运行等各环节的技术标准体系,有力指导和规范我国储能发展,保障储能产品质量和安全性,助力我国新能源安全稳定高质量发展。