中国西藏兰科植物新资料

李孟凯, 普布顿珠, 邢 震, 李惠玲, 章 漳, 王 伟*

( 1. 西藏农牧学院 资源与环境学院, 西藏 林芝 860000; 2. 西藏自治区林业调查规划研究院, 拉萨 850000; 3. 伽蓝 (集团) 股份有限公司, 上海 200233 )

东喜马拉雅地区是全球生物多样性的热点区域(Myers et al., 2000),独特的自然地理特征及复杂的气候类型使得该区域成为植物资源宝库,兰科植物因其在植物系统进化中独特的研究价值而备受科研工作者关注(Vermeulen et al., 2014)。青藏高原东南部与南部由于巨大的海拔高差及水汽条件,因此附生兰科植物极为丰富(王喜龙等, 2018c)。受交通等客观条件制约,我国西藏兰科植物资源调查较为滞后,《西藏植物志》记录西藏兰科植物有64属193种(变种)(吴征镒,1987)。近年来,越来越多的新种和新记录种在喜马拉雅地区不断被发现,西藏兰科植物种类记录已近400种(王喜龙等,2018b)。其中,包含大量新种和新记录种,如格当石豆兰(Bulbophyllumgedangense)(Luo et al., 2020)、林芝石豆兰(B.linzhiense)(Ma & Chen et al., 2020)、短耳鸢尾兰(Oberoniafalconeri)、长苞苹兰(Pinaliaobvia) (弓莉等,2019)、球花石豆兰(Bulbophyllumrepens)、云南盆距兰(Gastrochilusyunnanensis)(刘成等,2020)等;新记录属也屡见报道,如线柱兰属(ZeuxineLindl.)、槽舌兰属(HolcoglossumSchltr.)(王喜龙等, 2018a)、密花兰属(DiglyphosaBlume)(刘成等,2020)。这些新记录的发现不仅对喜马拉雅兰科植物的区系与进化具有重要意义,而且在一定程度上说明西藏兰科植物资源有待进一步调查。

2020年4—8月,西藏农牧学院、西藏自治区林业调查规划研究院相关科研人员在西藏自治区墨脱县和定结县进行了野生兰科植物资源调查。在查阅资料的基础上(King & Pantling, 1898;中国科学院中国植物志编辑委员会,1999),对所采集的标本进行了整理与鉴定,发现西藏兰科植物5个新记录属,即美柱兰属(CallostylisBlume)、异型兰属(ChiloschistaLindl.)、蛇舌兰属(DiploproraHook. f.)、带叶兰属(TaeniophyllumBlume)和宽距兰属(YoaniaMaxim.)。美柱兰属植物分布南起印度尼西亚爪哇,北至喜马拉雅地区,全属仅2种(Zhou et al., 2016);异型兰属植物主要分布于澳大利亚经东南亚至印度一带,FloraofChina记载全属约10种,我国分布3种(Zhou et al., 2016);蛇舌兰在我国南部至南亚一带广泛分布,全属仅2种,我国分布1种(Zhou et al., 2016);带叶兰属植物地理分布范围较广,非洲经大洋洲至亚洲均有,北至日本,全属120~180种,中国有4种(Zhou et al., 2016;徐志辉和蒋宏,2010);宽距兰属植物分布于越南至日本等,全属为4种(中国科学院中国植物志编辑委员会, 1999)。本次发现的5个新记录种分别为美柱兰(CallostylisrigidaBl.)、异型兰(ChiloschistayunnanensisSchlechter)、蛇舌兰 [Diploprorachampionii(Lindl.) Hook. f.]、毛莛葶带叶兰(TaeniophyllumretrospiculatumKing & Pantl.)和印度宽距兰(YoaniaprainiiKing & Pantl.),现予以报道。凭证标本保存于西藏农牧学院标本馆(TAAHUC!)。

1 美柱兰属 (Callostylis Blume)

美柱兰属由Blume建立于1825年,共有2种,中国皆有分布,分别为美柱兰(Callostylisrigida)和竹叶美柱兰(C.bambusifolia),均分布于云南(Zhou et al., 2016)。本属植物均为附生草本,假鳞茎圆柱形具许多节间,基部被鞘;叶片2~5枚;总状花序顶生或在茎上部侧生,通常2~4个,具数朵花;萼片与花瓣离生,两面被毛,侧萼片基部不形成萼囊;花瓣小,唇瓣基部具活动关节与蕊柱足连接;蕊柱向前弯,呈钩状或直角,蕊柱足上具肉质的胼胝体;花粉团8个,形状大小均相等(中国科学院中国植物志编辑委员会,1999)。

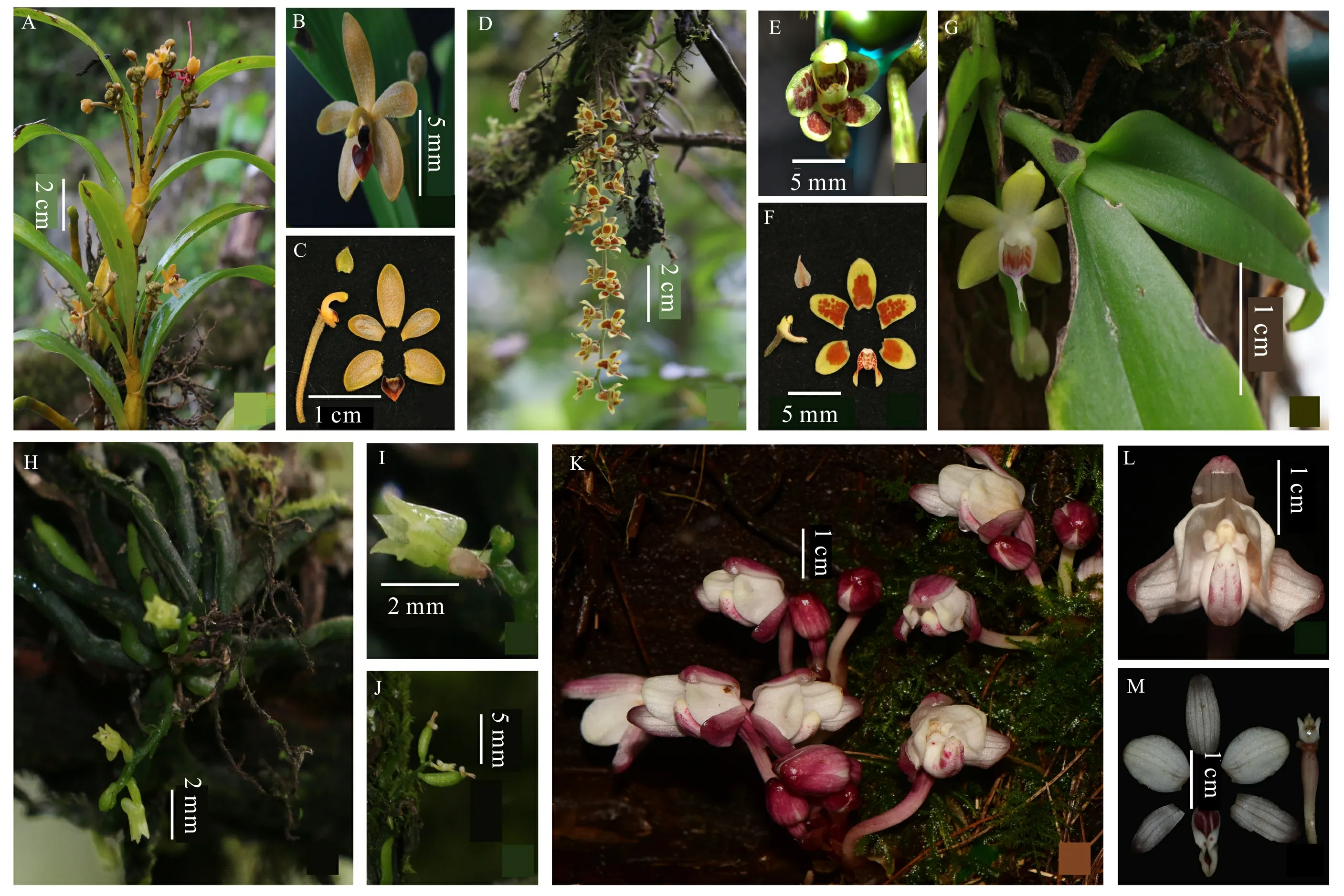

美柱兰 图版I: A-C

CallostylisrigidaBl., Bijdr. 6: t. 4, fig. 74, et 7: 341. 1825; Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. : 129. 1830.

本种植物根状茎匍匐,粗4~8 mm,每个节间具有硬质筒状鞘,长1~1.5 cm;假鳞茎长梭形,长约15 cm,具4~5枚叶,叶革质;花序2~4个,具10余朵花,花序梗长2.5~3.5 mm,花整体被棕色绒毛,花苞片宽卵形,长3~4 mm,花棕黄色;中萼片卵圆形,先端钝,长8~10 mm,宽约4 mm;侧萼片较中萼片稍短而宽,亦为卵圆形;花瓣狭椭圆形,长7~8 mm,宽约4 mm;唇瓣卵形,红棕色,长3.5~4 mm,宽约3 mm;蕊柱呈直角弯曲,蕊柱足上的胼胝体暗紫色;花期5—6月。

美柱兰于2004年被《中国物种红色名录》列为易危(VU)物种(汪松和解焱,2004),其与竹叶美柱兰有差别,主要在于前者假鳞茎长梭状,唇瓣长约4 mm,而后者假鳞茎圆柱形,唇瓣长约10 mm,两者易区别。

凭证标本:中国西藏墨脱县背崩乡,海拔850 m,附生于树干上,李孟凯等2020089 (TAAHUC!)。模式标本产自印度尼西亚爪哇。

分布:产于中国云南,印度、缅甸、越南等地也有分布。本种为中国西藏新记录种。

2 异型兰属 (Chiloschista Lindl.)

异型兰属由Lindley于1832年建立,全属约10种,中国有5种,分别为异型兰(Chiloschistayunnanensis)、广东异型兰(C.guangdongensis)、台湾异型兰(C.segawae)、宽囊异型兰(C.parishii)(Zhou et al., 2016;刘定坤等,2021)和白花异型兰(C.exuperei)(杨正斌等,2016)。本属植物为附生草本,通常无茎,无绿叶,具多数长且扁平的根;花序常下垂,总状花序具多数花,有毛或无毛;萼片和花瓣近等长,通常贴生于蕊柱足;唇瓣爪形、3裂,侧裂片直立、较大,中裂片短小;蕊柱很短;药帽具刚毛;花粉团4个(中国科学院中国植物志编辑委员会,1999)。

异型兰 图版I: D-F

ChiloschistayunnanensisSchltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 4: 74, 275. 1919.

本种植物为附生草本,无明显的茎,花期无叶;花序1~3个,下垂,密被柔毛,长20~30 cm;花序疏生多数花;花序柄基部被数枚鳞片状鞘;花苞片卵状披针形,长3~4 mm,先端短急尖,背面生短刚毛;花梗和子房长约4 mm,密被短柔毛;花质地厚,萼片和花瓣棕色或淡褐色,背面密布短毛;中萼片卵圆形,长5~6 mm,宽4~5 mm,先端钝;侧萼片卵状椭圆形,与中萼片等大;花瓣近长圆形,等长于萼片而稍窄,多数向后翻折;唇瓣黄色,3裂;侧裂片直立,狭长圆形,较大,长约4 mm,先端圆形,边缘具淡棕色斑点,内面具红色条纹;中裂片很短,先端钝并具凹槽;蕊柱白色,很短;蕊柱足长约4 mm,具2条棕色条纹;药帽浅白色,两侧各具1个附属物;花期3—5月;果期7月。

在《中国物种红色名录》(汪松等,2004)中,云南异型兰被列为易危(VU)。本种在植株形态上与广东异型兰极为相近,区别在于本种萼片和花瓣背面被毛,唇瓣中裂片比侧裂片短,而广东异型兰萼片和花瓣背面无毛,唇瓣中裂片长于侧裂片,两者在花期极易区分。

凭证标本: 中国西藏墨脱县格当乡,海拔1 470 m,附生于树干上,李孟凯等2020577(TAAHUC!)。模式标本采自中国云南思茅。

分布: 产于中国云南、四川,本种在中国西藏首次记录。

3 蛇舌兰属 (Diploprora Hook. f.)

蛇舌兰属由Hooker建立于1890年,共2种,中国分布1种,为蛇舌兰(Diploprorachampionii),分布于我国云南南部至台湾一带(Zhou et al., 2016)。本属植物为附生草本;茎下垂,圆柱状或稍扁平,具许多节;叶片狭卵形到镰刀状披针形,先端具2~3尖裂,基部具鞘;总状花序侧生,疏生很少花;萼片与花瓣相似,离生,背面具龙骨状突起;唇瓣位于上方,舟形,尾状2裂,基部无距;蕊柱短,无蕊柱足,花粉团4个,近球形(中国科学院中国植物志编辑委员会,1999)。

蛇舌兰 图版I: G

Diploprorachampionii(Lindl.) Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 26. 1890, et in Hook., Icon. Pl. 2: t. 2120. 1892.

本种植物茎下垂,3~16 cm,粗4 mm,质地硬,通常不分叉;叶近革质,无柄,镰状披针形或斜长圆形,长5~11 cm,宽1.6~2.7 cm,先端具2~3个齿;花序疏生4~6朵花,花黄白色;花苞片卵状三角形,长3~4 mm,先端锐尖;萼片长圆形,长约9 mm,宽4 mm,先端钝,背面具龙骨状突起;花瓣长卵形,唇瓣呈舟形,无距,长约10 mm,宽约4 mm,稍3裂;侧裂片直立,近方形;中裂片较长,向先端骤然收狭且叉状2裂,其裂片呈蛇舌状,上面中央具1条肥厚的突起;蕊柱长约3 mm,无蕊柱足;花期6—7月;果期8—10月。

野外采集标本时,本种未在花期,引种至西藏农牧学院兰科中心后开花,经学校专家鉴定为蛇舌兰(Diploprorachampionii)。在《中国物种红色名录》(汪松和解焱,2004)中,蛇舌兰属于近危(NT),种群受威胁程度不大。

凭证标本:西藏墨脱县德兴乡,海拔850 m,附生于树干上,李孟凯等2020135 (TAAHUC!)。模式标本产自香港。

分布:产于中国福建、香港、台湾、海南、广西、云南等地,印度(锡金)、缅甸、泰国、越南也有分布。中国西藏分布新记录。

A-C. 美柱兰; D-F. 异型兰; G. 蛇舌兰; H-J. 毛莛带叶兰; K-M. 印度宽距兰。A-C. Callostylis rigida; D-F. Chiloschista yunnanensis; G. Diploprora championii; H-J. Taeniophyllum retrospiculatum; K-M. Yoania prainii.图版 I 西藏兰科植物5新记录(属)种照片Plate I Photographs of five newly recorded (genera) species of Orchidaceae in Tibet

4 带叶兰属 (Taeniophyllum Blume)

带叶兰属由Blume建立于1825年,共120~180种,中国有4种,分别为兜唇带叶兰(Taeniophyllumpusillum)、带叶兰(T.glandulosum)、扁根带叶兰(T.complanatum)(Zhou et al., 2016)和毛莛带叶兰(T.retrospiculatum),其中毛莛带叶兰收录于云南野生兰花(徐志辉和蒋宏,2010)。本属植物为小型或微型附生草本植物;茎短,无绿叶,气生根长而伸展;总状花序具1~4朵花,花序轴短;花苞片宿存,有时长于子房,二列或多列互生;花小,花期短,花苞片宿存;萼片和花瓣离生或中部以下合生成筒;唇瓣不裂或3裂,基部具距,先端有时具倒向的针刺状附属物,距内无附属物;蕊柱粗短,无蕊柱足;药帽前端伸长而收狭;花粉团4个(中国科学院中国植物志编辑委员会,1999)。

毛莛带叶兰 图版I: H-J

Taeniophyllumretrospiculatum(King & Pantl.)King & Pantl., Ann. Roy. Bot. Gard. (Calcutta) 8: 244, 1898.

本种植物为附生植物,植株个体很小,无茎,根大而扁平;总状花序1~4个,长2~4 cm,花序轴具短柔毛;花苞片急尖,长0.7~0.9 mm,花黄绿色,很小,萼片和花瓣在中部以下合成筒状;中萼片及侧萼片等长,卵状披针形,具1条脉,长2~2.3 mm,宽0.6~0.7 mm;花瓣披针形,具1条脉,长2.3 mm,宽0.5 mm;唇瓣线状,长1.8~2 mm,宽0.7 mm,先端渐尖,在基部形成囊状;花粉4对,白色;花期7—8月(Gogoi et al., 2014)。

根据IUCN物种红色名录濒危等级和评价标准(IUCN, 2012),本种在西藏的分布地点少于5个,应被列为濒危(EN)。本种与带叶兰(Taeniophyllumglandulosum)的区别在于前者唇瓣倒钩的刺状附属物不明显,容易与后者区分。

凭证标本:中国西藏定结县陈塘镇,海拔2 300 m,附生于树干上,李孟凯等2020355 (TAAHUC!)。模式标本产自印度东北部(锡金)。

分布:产于中国云南,印度(锡金、阿萨姆)、尼泊尔、老挝、泰国和缅甸也有分布(Zhou et al., 2016)。本种为中国西藏首次记录。

5 宽距兰属 (Yoania Maxim.)

宽距兰属由Maxim建立于1872年,全属有4种,我国分布3种,分别为宽距兰(Yoaniajaponica)、密鳞宽距兰(Y.amagiensisvar.squanosa) (Zhou et al., 2016)和印度宽距兰(Y.prainii)。本属植物为腐生植物,具有肉质根状茎,根状茎具分枝;茎肉质,直立,具鞘;总状花序顶生,具3~10朵花;花大,肉质;萼片与花瓣离生,唇瓣凹为舟形,基部有爪,在唇瓣前部与唇瓣平行处有1个宽阔的距;蕊柱宽阔直立;花粉团4个,具1个黏盘。

印度宽距兰 图版I: K-M

YoaniaprainiiKing & Pantling(1891:175). Type: INDIA.Sikkim:Choongthang [Chungthang], 6 000 ft, July 1897, Pantling 469.

本种植物为腐生草本,高10~20 cm;根状茎分枝,无绿叶;茎直立,基部具数枚褐色鞘;总状花序具3~5朵花;花苞片卵形,长6 mm;萼片等长,白色带紫色条纹,长卵形或宽卵形,长约2 cm,宽约1 cm;花瓣宽卵形,长约2 cm,宽约1.5 cm;唇瓣凹成舟形,长约2 cm,宽约1 cm,具紫色斑块,基部具爪,在唇瓣前部平行的位置有宽阔的距;蕊柱白色,具4个花药,花药淡黄色;花期7—8月(Schuiteman et al., 2017)。

本种之前在我国仅记载于云南省大围山保护区(吴松和许太琴,2019),且只有1个居群,如今在西藏也仅发现1个居群,说明本种在中国分布数量极少,对生长条件要求极为严苛。按照IUCN物种红色名录濒危等级和评价标准(IUCN, 2012)划分,印度宽距兰在中国应被列为极危(CR)。本种形态与宽距兰近似,不同之处在于本种花白色带红色条纹,唇瓣上的距较后者宽,易于区分。

凭证标本:中国西藏定结县陈塘镇,海拔2 700 m,腐生于竹林下,李孟凯等2020390(TAAHUC!)

分布:产于中国云南,印度(锡金)、尼泊尔、越南也有分布。中国西藏分布新记录。

6 讨论与结论

喜马拉雅南麓为西藏兰科植物的主要分布地,本次发现的5个新记录种(分属5个新记录属)也均分布于喜马拉雅南麓。美柱兰记录生于海拔600~1 700 m的混交林中(中国科学院中国植物志编辑委员会, 1999),本次发现于雅鲁藏布江河谷墨脱县德兴乡至背崩乡段海拔700~900 m处的林冠上层乔木树干上,常与石斛(DendrobiumnobileLindl.)、球花石斛(D.thyrsiflorum)、茎花石豆兰(Bulbophyllumcauliflorum)等附生兰花伴生。异型兰记录生于海拔700~2 000 m的山地林缘或疏林中树干上(陈心启等, 1999),本次发现于墨脱县格当乡海拔1 470 m处的低矮乔木林中的树干上,分布区域极窄,四周伴生有小尖囊蝴蝶兰(Phalaenopsistaenialis)等附生兰科植物。蛇舌兰记录生于海拔250~1 450 m的山地林中树干上或沟谷岩石上(中国科学院中国植物志编辑委员会, 1999),本次发现于雅鲁藏布江河谷德兴乡附近海拔850 m处的尼泊尔桤木林中,周围仅见其1种兰科植物居群。毛莛带叶兰记录生于附生于树干上,相关生境信息未见报道(Gogoi et al., 2014), 本次发现于西藏定结县陈塘镇,与藓叶卷瓣兰(Bulbophyllumretusiusculum)、短齿石豆兰(B.griffithii)共同附生于海拔2 300 m处林缘杜鹃属植物的树干上。印度宽距兰记录腐生于海拔1 300~1 500 m的潮湿原始林下(Schuiteman & Averyanov, 2017),在我国见于海拔2 000 m处的常绿阔叶下苔藓中,本次发现于定结县陈塘镇海拔2 700 m处的竹林下,共同伴生的还有西南尖药兰(Diphylaxuniformis)。

本研究中西藏5个兰科植物新记录属的发现,不仅丰富了西藏本土兰科植物的基础资料,而且对中国区系内的兰科植物多样性保护具有重要的参考价值。美柱兰属植物在我国之前仅报道于云南,本次报道发现于西藏墨脱,表明该属植物从模式产地到云南为连续分布;异型兰属植物在我国分布于广东、四川、云南与台湾等地,异型兰仅报道于四川和云南,本次发现于西藏墨脱县格当乡,为我国的新分布点;蛇舌兰属植物分布于我国南部,本研究拓宽了其在我国长江以南的分布范围;带叶兰属植物广泛分布于我国长江以南地区;毛莛带叶兰在我国仅记载于云南,本次发现地为西藏定结县陈塘镇,与国外报道于尼泊尔、印度锡金邦等地理位置与生境相近(Gogoi et al., 2014),更接近模式产地,为今后标本及物种鉴定提供借鉴;宽距兰属报道于我国南部部分省份(福建、江西、湖南、云南等),本次发现于西藏定结县陈塘镇的竹林下沼泽中,意味着该属植物在我国南部可能存在广泛分布。因此,西藏的兰科植物资源不仅与印度东北部、中国云南等毗邻地区有着紧密的联系,而且与我国的南方及华南地区的兰科植物也可能有着一定的关联,在今后西藏兰科植物区系研究中应予以重视。

致谢感谢中国科学院西双版纳热带植物园邓建平老师、信阳师范学院朱鑫鑫老师协助野外调查并提供相关物种图片,谨致谢意!

——扁根带叶兰