劳动教育背景下构建实践教学创新人才培养体系

崔 骥 刘 磊 牛绿原 李千目

(1.南京理工大学 网络空间安全学院,江苏 南京 210094;2.南京理工大学 泰州科技学院,江苏 泰州 225300)

随着国家对工匠精神的推崇,劳动教育的理念再次受到高度重视。劳动教育并不是一个新概念,建国初期,国家就十分重视对学生劳动意识培养。近年来,更是主张将劳动教育的相关课程嵌入到学生精神意识培养与专业能力强化的人才培养全过程。实践教学一直以来被认为是培养学生动手能力与创新意识的有效手段,是课堂教学的重要延伸。而创新能力一直以来是人才培养的重要方面,也是人才培养工作的难点。围绕创新能力的培养,多年来,教育界进行了广泛的理论探讨与实践论证。尤其在创新能力培养中,如何增强学生的动手实践能力与协同配合能力,其关键环节就在于如何将理论教学与社会实践紧密结合起来,进而实现人才培养的有的放矢。实践能力是人才培养质量和人才培养特色最为直接的体现。因此,实践教学是串联起人才培养知识体系建构与专业技能塑造的重要环节。

一、当前高校实践教学面临的主要问题

1工程创新性教育被弱化

工程教育十分重视场景化的实操训练,但在实际教学过程中,普遍存在“教”与“做”两张“皮”现象,导致产业链与创新链相脱离,学生创新意识与能力的培养理论“空洞化”,实操流于形式化。信息的广泛传播和知识的快速流动受阻,工程教育的创新源动力并没有很好地释放与利用。产业链与创新链、产业链与教育链的深度融合都不同程度受到影响,成为高校新工科培养高技能人才急需解决的问题。

2.实践教学内容陈旧、形式简单

在目前中国高等教育实践中,普遍存在教育理论滞后社会发展的问题。实践教学内容更不上社会发展的要求,滞后于行业发展与社会需求,与先进技术、实际应用和创新能力培养相脱离。囿于资源与条件的限制,高校普遍在实验方法这块更新较慢、相对落后,多年来形成了比较固定的实践教学内容后,不太愿意主动去尝试调整与优化提升。因而,管理不到位,部分设备利用率不高,造成资源浪费,同时,这与实验教学师资队伍建设的滞后也有很大关系。

3.人才培养过程偏离产业发展实际

我国工科人才培养中长期存在学科专业布局不合理,严重制约学生综合素质提升。因信息不对称,社会产业与学科专业匹配错位,导致人才培养“闭门造车”现象屡见不鲜。教师多是以理论灌输式的课堂教学为主,并没有很好地结合实际案例及培养对象的差异化基础,“工厂化”“流水线”的任务型培养,让学生失去了较早接轨职业发展的成才“窗口期”。这样也造成高校培养出来的学生,毕业后不能很快地上手专业工作,需要在行业企业中重新进行“回炉”技术定型。

二、劳动教育背景下构建实践教学创新人才培养体系

劳动教育是新时代背景下,培养心智健全、能力过硬适应社会发展人才的重要内容。劳动教育理念的提出,既是国家对吃苦耐劳传统劳动精神的再次弘扬,同时也体现了国家重视技术人才,大力解决卡脖子的高精尖技术难题的决心,同时,也是为了早日建成人力资源强国。尤其通过对“工匠”精神的弘扬,有助于激发社会对创新人才培养的深度重视。劳动教育不同于以往浅尝辄止的劳动教化,其着眼于学以致用与知行合一,有助于实现人才培养由“本我”“自我”向“超我”的嬗变。基于劳动教育的实践教育体系,目标要定位于培养“敬劳动”的时代新人、“会劳动”的时代工匠、“爱劳动”的时代达人。

1.立足创新教育,打造“三全育人”人才培养方案

学校培养创新型人才最基本的要求就是要根据办学目标和学生特点,打造多元化的人才培养方案。要明确实践教学主线,确保实践教学的目标任务在人才培养的全过程中实现点、线、面全覆盖落实。

第一,学生的成长成才,要尊重教育规律,要重视学生的个性特点,围绕学生成才目标,通过推行“主体性、个性化”育人理念,在充分体现和尊重学生主体性特征的基础上,彰显学生个性特点、激发学生优势潜能,让学生由“被教育”转为主动式学习。

第二,以多需求(市场需求、学生个性化需求、能力导向需求)为导向,围绕学生、关照学生、服务学生,对于不同成长诉求的学生,因材施教,按照“画像—塑像—成像”的人才培养逻辑线路[1](精准“画像”:面向本专业相关就业领域的目前及未来紧缺岗位(群),确立有特色的专业方向以及需要的知识、能力与素质标准;精细“塑像”:根据“画像”结果所得到的职业标准和能力标准,按照职业成长规律与应用型本科的教育教学规律,制订应用型人才培养方案,构建能力本位的应用型课程体系并组织实施教学;精确“成像”:围绕学生成才目标打造对应的教学质量评价体系,强化过程管理,强化实践能力、校企合作,保证培养出来的人才能够快速在行业领域实现由“入门”到“精通”,成为社会供需相匹配的创新应用型人才),如图1所示。

图1 “画像—塑像—成像”应用型人才培养逻辑线路

第三,结合中国工程教育专业认证,构建以能力培养为核心的模块化应用型课程体系(包括工程实践能力、自我学习能力、沟通表达能力、工具应用与文件检索能力、分析能力、应用与开发能力等),实现“三全育人”:即全员育人、全过程育人、全方位育人[2]。对学生成长成才,既重视职业能力各素养的提升,同时也重视心智的成熟培养。

第四,构建一体化实践实训平台,以引企驻校、引校进企、校企一体等方式,吸引优势企业与学校共建共享生产性实训基地[3],将产业元素有机融入专业教学,统筹兼顾课程要素和生产要素,共同构建实践教育体系和生产性实训基地,营造真实的生产和技术开发工作环境。鼓励行业企业将技术革新项目作为大学生毕业设计的课题来源,安排企业导师进行全程指导,实行真题真做,培养学生创新精神和实践动手能力。

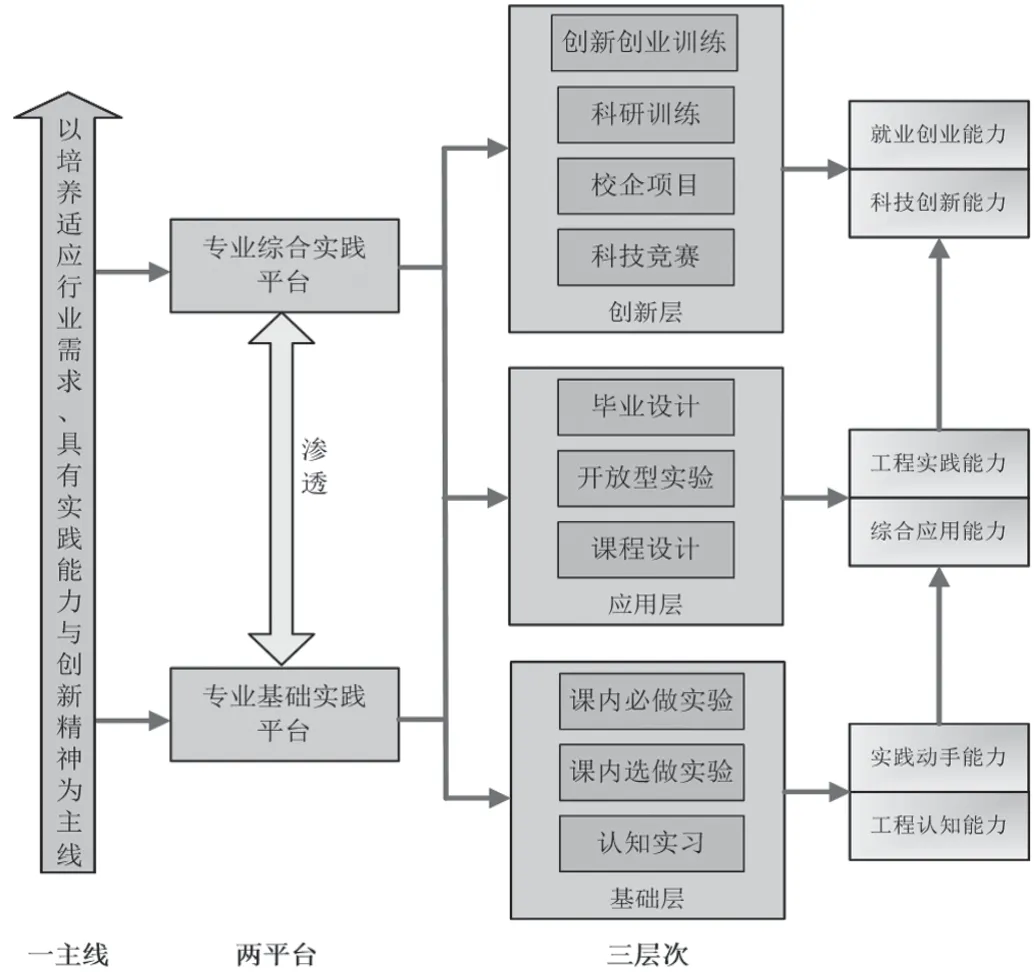

2.构建“一主线、两平台、三层次”的实践教学体系

把劳动教育、传授知识、培养技能、提高素质有机结合起来,以增强学生创新能力和实践能力为目标,建立包含课程内实验、课程中设计、校外实习实训、社会实践、毕业设计等多种形式,由“一主线、两平台(专业基础实践平台+专业综合实践平台)、三层次(基础层+应用层+创新层)”构成的递进式实践教学体系(如图2所示),助推学生在校期间完成系统的专业技能和职业能力训练,实现工程认知能力→实践动手能力→综合应用能力→工程实践能力→科技创新能力→就业创业能力的递进式工程实践能力培养。

图2 “一主线、两平台、三层次”实践教学体系

“一主线”,指以培养适应行业需求、具有实践能力与创新精神为主线。

“两平台”,围绕“一主线”构建由专业基础课程实验模块、认知实习训练模块构成的专业基础实践平台;由课程设计、毕业设计、科研训练、校企项目联合训练、各类科技竞赛、大学生创新创业训练等构成的专业综合实践平台,从知识结构、实践要求、创新理念出发,优化实验内容设置,使课程间的内容有机融合,互相促进。

“三层次”,围绕培养目标将实践教学体系分三层进行规划设计。

第一层为基础层,以基础实验课程为主体,主要包括课内必做实验、课内选做实验、认知实习。以验证、仿真、认知实习等实验项目为支撑,用必做实验与选做实验相结合的方式[4],培养一、二年级学生的工程认知能力、实践动手能力。

第二层为应用层,以独立综合实验课程为主体,主要包括采毕业设计、开放型实验、课程设计。依托综合性的设计任务与实验项目,并通过考核的方式,培养学生综合应用和工程实践的初步能力。

第三层为创新层,以创新创业活动、科研活动、校企合作项目、竞赛活动等为主体,组织学生通过参加创新创业训练项目、科研训练、校企项目、各类学科竞赛等,实现由理论到实操、知识转化为技能的转变,旨在进一步提高科技创新能力、就业创业能力。

“一主线、两平台、三层次”实践教学体系的建立和完善,实现了实践内容由单一到综合、由相对独立到有机融合的转变,实现了学生工程认知能力→实践动手能力→综合应用能力→工程实践能力→科技创新能力→就业创业能力的渐进式培养。

三、构建多元协同的实践能力培养途径

1.以学生为中心,推行以学生为本、尊重学生个性的育人理念

在充分体现和尊重学生普遍成才需求的基础上,彰显学生的个性特点、激发学生的成长潜能。以多需求(社会需求、能力导向需求)为导向,因材施教,采取不同的分类培养模式:如由在校教师、培训机构讲师、企业工程师组成的多主体学生成才团队;第一课堂、第二课堂、新课堂(创新创业教育、科研训练)深度融合的多课堂并举模式,引导学生个性化成才与发展。

2.更新实践教学内容

以行业企业的新技术、新标准、新方法为指引,持续更新实践教学内容,鼓励教师主动进行科研拓展,并将科研成果反哺教学,促进学生学以致用。教师通过常态化的社会实践和科研课题的研究,跟踪了解企业的新技术动态,结合课程特点,将工程现场中主流、实际应用性强的内容引入实践教学。根据学生学习知识的客观规律,循序渐进的过程,逐步构建起梯度式的分层次的实验、实践的教学模式。

3.实践教学考核形式多样化

积极推进评价方式改革,将单一的试卷评价向理论结合实践的多样化评价方式转化。根据实践形式的不同采用不同评价与考核,对于课内实验,采取任务驱动、赛课(学科竞赛与实践课程)结合的考核,使学生的逻辑思维能力和解决问题能力得到有效训练;对于集中实践采用项目化的过程考核、行业权威证书与课程置换考核等形式,使学生具有工程思维和行业意识,提升专业技能和职业素养。

四、结语

加强学生的劳动教育,实现实践教育与生产劳动相结合,既是一个教育研究的理论问题,又是目前教学改革亟待解决的实践问题[5]。综上所述,随着社会的进步与行业技术的更新换代,作为人才培养主阵地的高校而言,理应针对学生的特点和成长规律,从学生实际出发,制定出适合提升学生研究创新能力的阶梯式实践教学体系,将工程创新人才培养深入到“实验、实习、工程设计”等实践创新环节中;创新育人机制,将“劳动”育人与“校企”协同育人相结合,构建先进的实践教学平台,培养学生的工程创新实践能力,更好的促进学生的健康成长。