老年公寓室内设计的可供性研究

昆明理工大学 / 熊浩杰 马云林

随着中国的老年人口基数增大,老年群体的失能、高龄和空巢化现象,已经成为养老事业、老年人口居住环境设计等领域不容回避的问题。自20 世纪70 年代我国实行计划生育以来,家庭平均人口下降,多数子女由于工作繁忙,使老人不得不处于自我养老的状态,导致传统家庭养老的模式难以为继。按照人口老龄化发展趋势和老年宜居环境建设的要求,仍靠居家养老模式难以承担当前老年群体的养老压力,亟需营建大量的专业化养老机构,以保障老人对养老环境的各类需求。

一、可供性理论之于老年空间研究的作用

可供性理论属于生态心理学中的概念,美国心理学者詹姆斯·吉布森在他的著作《The Ecological Approach to Visual Perception》中对可供性最初的定义为:环境能够给动物提供某种东西的属性。吉布森认为,环境所提供给动物什么,没有好坏之分,可供性既不是主观属性(生物的个体意识、经验)也不是客观属性(环境客体),它的指向是双向的,同时指向环境与生物个体,必须通过个体行为与环境相关联才能发生作用,而且受个体的行为能力所影响。

可供性理论一经提出便在诸多领域引起了极大的反响,但是直到 1988 年,可供性理论及其概念才被引入到设计领域,唐纳德·A·诺曼在其系列著作《设计心理学》中,介绍和分析了相关设计案例,他认为可供性对于产品和人之间的交互行为具有启示和引导作用,产品自身应具备“自身应如何被使用”的属性。梅尔和法德尔将可供性理论扩展到工程设计与建筑设计的领域,通过案例分析并论证了功能与可供性之间的关系,他们认为以功能为主导的设计思维具有局限性,其功能理念难以囊括环境所涉及的复杂关系。以可供性理论视角为起点,而不依赖于设计师个人的主观经验和判断,有利于设计者能够客观的、多角度的处理人与环境的关系。

简言之,可供性在设计概念上,是指充分利用物品的属性,使该设计能对使用者提供功能、效用。将可供性理论与老年公寓的设计实践相结合,研究老人在公寓环境中的行为和感知特征,更容易理解老人与环境之间的关系,使公寓环境尽可能的符合老年人的需求,有助于营造舒适度更高、更加适老宜居的老年公寓环境。

二、老年公寓中老人的行为特征与居住环境需求

从我国现行的《老年人居住建筑设计规范GB50340-2016》标准中的定义来看,老年公寓是指介于老年人照料设施和老年人住宅之间的,为自理和轻度失能的老年人提供独立或半独立家居形式的建筑类型。本文所探讨的养老公寓是专指企业为老人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务而兴建的建筑。

老人的行为特征受居住环境的影响较大,大多数老年人活动的内容、时间以及距离范围存在一定的规律性,其行为模式通常具有区域性、时域性、集聚性等特点。行为的“区域性”表现为老人参与活动的地点与场所比较固定。老人由于自身对环境刺激的适应能力减弱,因此不会轻易地改变自己的行为习惯,他们倾向于在自己熟悉的区域内进行活动。行为的“时间性”是指老人每日的活动时间有一定的规律。“集聚性”即老人的活动大多以朋友、亲人或有共同爱好的老人的交往为主,比如饮茶、棋牌、跳舞等兴趣爱好,一般情况下老年人的活动有固定的人群,他们会相约聚集到特定的区域内进行活动。

反思老年群体的居住需求,在养老公寓的环境规划设计时应着重考虑以下几点:增强空间安全性。提升空间舒适性。营造空间的领域性、私密性。满足老年人人际交往的心理需求。尊重与自我价值的实现。

三、基于可供性理论的老年公寓室内设计探讨

(一)基于可供性理论的室内设计框架构建

可供性理论在设计领域得到了广泛的应用以后,弗吉尼亚理工大学的哈特森教授为了更加科学地研究可供性理论,将可供性概念进行重新定义并分类,提出了四种互补类型的可供性:功能可供性、认知可供性、感官可供性、行为可供性。1.功能可供性在环境与人相互作用的过程中更加重视满足使用者的功能需求,表现为有目的设计倾向。2.认知可供性是指产品通过外在的物理表现,能够帮助用户进行思考与学习的属性。3.感官可供性强调用户通过五感对产品设计特征进行直接的体验和反馈。4.行为可供性表现为帮助、支持用户实现物理上操作的设计特征。

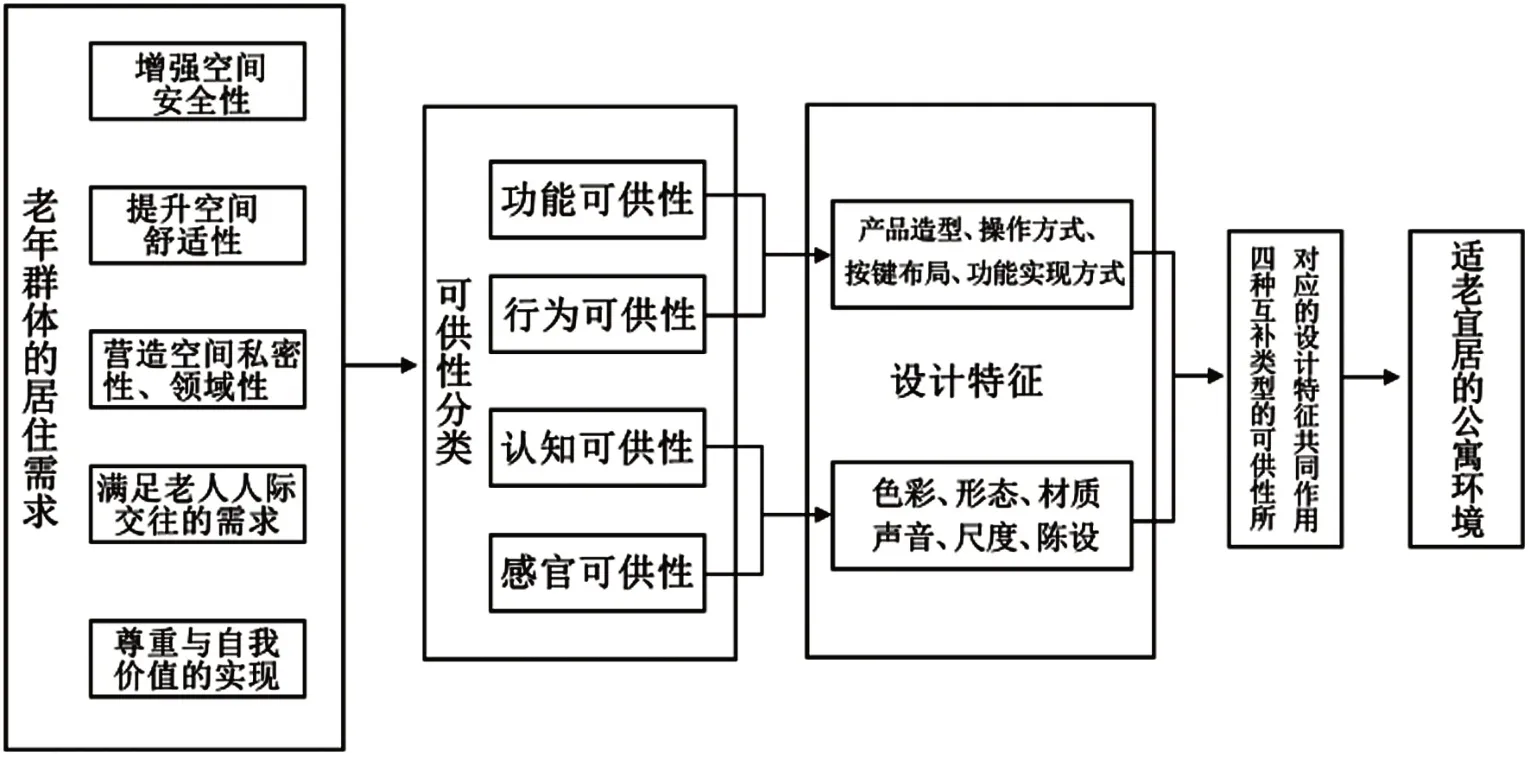

在老年公寓的环境设计过程中,综合运用上述四种可供性类型的理论,能够更加全面的引导可供性理论付诸设计实践,解决设计中面临的各种问题。以可供性理论引导的设计思维不仅期望通过营造良好的行为、功能可供性环境来提升老年公寓的舒适度,还强调利用认知、感官可供性为老人提供适当的刺激水平,给老人的生活带来积极的心理暗示。需要强调的是,当物理的环境认知、感知、行为、功能四种可供性协同作用时,能够最大化地提升用户在空间中的舒适度与满意度,而忽略任何一个可供性角色都可能影响空间的品质。总的来说,综合考虑可供性的概念与老人对环境的真实需求,有助于设计者更好地感知与理解复杂环境下的是非关系,为老年空间提供新的、积极意义的尝试。基于可供性理论的老年公寓室内设计框架(见图1)。

图1 基于可供性理论的老年公寓室内设计框架

(二)基于可供性理论的老年公寓室内设计策略

可供性理论从最初的生态心理学领域转向到设计学科,驱动了设计专业的发展,使设计逐渐具有生态属性,为老年公寓的室内设计提供了一个全新的视角,笔者尝试采用哈特森的四种互补类型的可供性分类,从感官、行为、认知、功能等四个层面提出老年公寓室内设计的路径。

1.运用感官特征,营造居家氛围

感觉器官是人们感知环境舒适度的起点,主要包含视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉这五种基本感觉。挖掘老年人的生活特点和兴趣爱好,充分利用环境的感官可供性可以为老年人的生活增添趣味与生气,减缓身体机能、认知能力的衰退。

为了减缓老人的压力情绪,发挥环境的疗愈性作用,色彩设计是其中重要的一环。多项实验研究结果表明,老人年过六十岁以后,对环境知觉刺激以及对视觉信息处理所耗费的时间比青年人更长。在老年空间环境设计中,要以满足老年人视觉感知需求为前提,对老年公寓的色彩及光环境进行合理搭配与设计,为老年人营造一个安逸、舒适的视觉环境。法国图尔市北郊的Monconseil 养老院,建筑内每四五个房间就有一条自然采光的通道,建筑的结构保证了通向房间的走廊通风良好。室内的不同房门用以不同颜色进行区分,明快的颜色增加了视觉的刺激和强度变化,既方便老人辨认自己的房间又增添了空间的情趣(见图2)。

图2 法国Monconseil养老院

室内环境的触觉感知会影响人们的心理感受,不同界面的材质给人以不同的感官刺激和思考,老年空间的环境设计需要考虑不同材质的视觉特性以及主体的心理反应,其室内装修材料和家具宜采用天然的木材质,既亲近大自然又环保耐用。木材天然纹理所提供的独特的视觉信息,能够唤起老人对于乡野、森林的回忆。日本陆前高田市老人住宅是由民间建筑师和大学合作的住宅重建项目,建筑朴素而低调,其室内空间就采用了一贯的原木色,既纯粹又自然,为老人创造了一个温馨宁静的居住空间(见图3)。

图3 日本陆前高田市老人住宅

为老年人的空间环境融入舒缓的音乐,并配置丰富的室内元素,如花草、鱼池、沙发、电视、手工桌、装饰小品等具有生活气息的元素,更加有利于营造居家的心理感受,引导老人产生自发的交往活动。

2.利用智能系统,体现人文关怀

构建老年公寓的智能化系统也能够为环境的行为可供性赋能,具体体现为老年公寓所使用的设施设备不仅要求造型简洁明了能够引导老人操作,其功能的实现方式也要向人性化的设计方向发展。例如针对卧床老人日常生活场景所设计的多功能床,使用按钮或声音控制便可以实现翻身、屈抬腿、换尿垫等多种动作,便于介护老人进行一定程度的自

理。根据发达国家养老设施的发展经验来看,老年公寓中还为卧床老人专门设计有吊轨,护理人员预先用吊带固定好失能老人,接着使用按键操控移动到目的地,确定后,吊臂沿着滑轨的方向移动老人至卧室、卫生间等地,减轻了照护者的压力。

提升环境的行为可供性可从老年公寓的设施设备入手,运用智能的设施设备系统引导老人进行简易的操作,为老人的日常生活提供便利。应当注意的是所设计的产品要符合老年人的使用习惯,从老年人的日常行为习惯和真实需求出发,真正设计出拥有良好易用性、操作性的设施设备,提升老年人在使用时的效果与体验。北欧的一些养老设施就考虑到了老人年纪大了行动不便的行为特征,为其居室配备了智能空调系统,室内能够感应天气的状况进行温度、湿度的调节,并且室内的灯光也可以依据老人不同的行为动作进行强弱冷暖的调节。

3.优化导识设计,改善认知困难

要增强环境的认知可供性,就必须以养老公寓的整体视觉环境和老人的视觉特征为前提,对公寓内标识系统的文字、颜色、材料等进行针对性设计,以便老人可以对公寓的空间环境、时间环境、社会环境有明确的认知。

首先,色彩能潜移默化地影响人的行为,人们对环境的颜色会无意识地产生反应,室内空间中使用恰当的色彩对比可以帮助老人更好地辨识各个空间。譬如当空间中有多个活动区域时,可营造不同色彩主题(例如接待中心采用红色系、活动室采用橙黄色系等),辅助老人识别各区域,并避免千篇一律的空间色调(见图4)。

图4 营造不同色彩主题的空间案例

其次,文字在导识设计中与色彩有着同等重要的地位,文字过多或过长都不利于老人阅读和识别。文字作为视觉识别系统中准确度最高的元素,将其运用于老年空间中应尽量保持简洁、明晰。老年人视力的衰弱影响了他们对文字信息的接收和理解,因此在进行具体的设计时应按照不同识别距离对老年人可视度的影响灵活设置文字的高度和大小。以台湾双连新庄社会福利中心的视觉识别系统为例,在电梯出入口的地面上贴有易识别的大字号“数字”铺砖,抓住了老人走路爱低头的行为特点,更好地帮助了老年人识别自己所处的空间(见图5)。

图5 台湾双连新庄社会福利中心的电梯出入口

最后,不同材料存在着不同物理属性以及工艺的区别,带来的硬度、纹理、光泽也不尽相同,老年公寓的视觉识别系统设计需要根据老年人的视觉特点(对相近色分辨能力下降、对眩光不耐受)来考虑材料的选择,并且材料应与环境氛围相匹配,如导视牌可选择亚光的表面处理,避免反光,提升图文信息的传达功能。

4.建构舒适环境,延续原居生活

老年人在与环境交互的过程中,最先关注的就是功能可供性,在进行老年公寓的实地调研中评价值较低的也是功能可供性,因此在规划设计时,首先要满足使用者的功能需求。

其一,养老公寓实际上是一个扩大了的社会住宅,采用以往我国老年公寓中所常用的长廊式的平面布局不利于老人产生自发的社会活动,空间容易给人以单调、沉闷的感觉。根据国内外养老设施研究的最新进展,推行平面布局采用小规模、组团化的居住单元模式,有利于通过环境来促进老人交往行为的发生,增强老人在公寓生活的归属感。此外,这种平面布局方式在优化功能区域布置与缩短服务人员动线方面也有显著作用,能够提高建筑空间的整体功能效益。

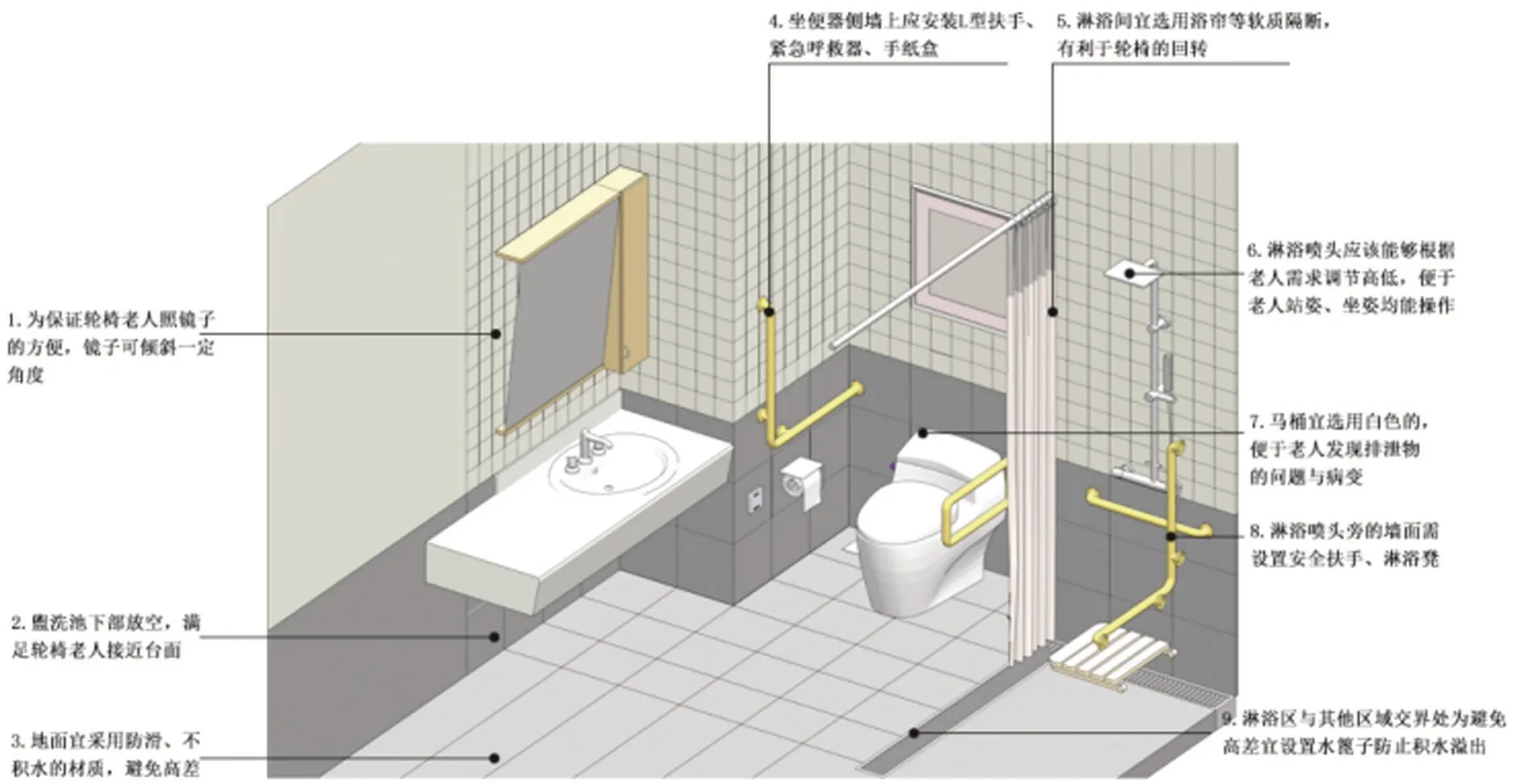

其二,考虑老年空间的舒适易用性,应着手于老年公寓的无障碍环境,最大限度地帮助老年人解决身体机能衰退以及功能障碍所面临的问题。无障碍设计涉及的范围很广,包括门厅、楼电梯、公共活动空间、居室、卫生间等等,应该说在老年公寓的室内设计中凡是有老年人的地方,就应该有无障碍设计。以老年人卫生间的设计为例,应做到进出卫生间无高差且留有轮椅回转的空间;盥洗池需保证台盆下留有450mm 的进深,满足轮椅老人接近台面;为便于处理突发事件的发生,卫生间应配备紧急呼叫器,并且卫生间的门应该选择可内外开启的方式,以便救助人员进入卫生间等等(见图6)。

图6 老年人卫生间的设计要点

四、结语

综上所述,通过对老年群体行为特征以及居住环境需求的分析,笔者结合可供性理论的概念和分类构建了基于可供性理论的老年公寓室内设计框架。在该框架下,老年公寓的环境在感官、行为、认知、功能四个层面的可供性下进行设计,使环境能够给与老人更好的场所体验,对恢复并增强老人的身心健康,促进老人自立自理的能力方面更有帮助。基于可供性理论的老年公寓环境设计能够为服务老人的设计提供新的视角,未来的研究还需要进一步借助可供性理论继续拓宽老年空间的研究与实践,以推动老龄事业的发展,加强可供性理论的可操作性。