微信朋友圈公益广告不同框架表述对观看者的影响

杨君翔,陈友庆

(1. 南京师范大学 附属实验学校,江苏 南京 210023;2. 河海大学 公共管理学院,江苏 南京 210098;3. 合肥幼儿师范高等专科学校 学前系,安徽 合肥 230011)

一、 引言

随着国家社会经济体制的不断健全,人们在享受丰富物质文化的同时追求精神文明全面发展的需求日益高涨。公益广告作为弘扬社会新风、传播主流价值、宣传正能量的重要公共媒介正得到越来越多的重视及发展,除了纸媒、广播、电视、公共区域等传统形式的公益广告,依托互联网的新媒体也逐渐成为公益广告新的载体。公益广告有着和商业广告一样完备的广告要素和设计技术(1)刘玥灵:《不同诉求方式的手机网页广告效果研究》,《心理科学》2010年第1期,第178-180页。。微信朋友圈以其传播速度快、传播范围广、传播成本低等特点,迅速成为公益广告的新土壤。公益广告与商业广告的传播目的大相径庭,公益广告是出于人道主义和慈善性质的非盈利性广告,是为了劝说公众以达到其公益效果,所以说服力是评价公益广告效果的核心指标(2)文思思,李东进,等:《广告信息框架与消费者孤独感交互影响广告说服力的研究》,《心理学报》2017年第12期,第87-96页。。说服是通过引导使受众产生与公益广告本身相同的诉求,进而改变受众态度,矫正受众行为。公益广告因其公益性的目的,在设计形式上不如商业广告灵活多变,商业广告可以利用丰富的设计手段带给消费者多种视觉体验与冲击,进而对商品及品牌产生兴趣与更多关注;而公益广告的目的是说服,过于丰富或复杂的广告形式会将公众注意错误吸引,从而降低对广告内容的关注,不利于广告说服力的提升。所以本研究通过不同的框架表述来探究何种广告语呈现方式更适合公益广告的传播效果。公益广告分类方式有很多,公益广告核心功能是劝说与教化(3)杨海波,白学军:《平面广告中背景特征对产品注意加工的影响》,《心理技术与应用》2013年第1期,第25-28页。,在本研究中根据功能类型将公益广告分为两类:一类为劝阻型,意在传达不要做危害个人及公共利益的事,选用拒绝熬夜广告为代表;一类为提倡型,意在传达鼓励、提倡做有益于个人及公共利益的事,选用保护环境广告为代表(4)周韧,宁自冉:《城市公益广告说服策略研究——以霍夫兰“说服模型”为框架》,《都市文化研究》2017年第1期,第190-202页。。

框架效应根据所研究的不同领域有着不同的分类方式,其中目标框架会对决策后果产生不同的影响。目标框架分为正向目标框架与负向目标框架,前者指如果选择此方案会获得好的结果和体验;后者指如果选择此方案将避免糟糕的结果和体验,目标框架通过对不同结果的提前呈现来影响决策。尽管有不少研究发现了正向目标框架的影响力,正向目标框架能促进对商品价值的感知,但在某些情况下,负向目标框架也具有一定的效果(5)刘子双,古典,等:《获得还是损失?广告目标框架对绿色消费意向的影响》,《中国临床心理学杂志》2020年第1期,第99-104页。。由此推断,正向与负向目标框架很有可能会影响受众,进而对朋友圈公益广告产生不同的心理效应。文思思等人(6)文思思,李东进,等:《广告信息框架与消费者孤独感交互影响广告说服力的研究》,《管理学报》2017年第12期,第87-96页。曾提出当被试处于正向调节定向时,正向目标框架说服力更强;当被试负向调节被激发时,负向目标框架说服力更强。而杨文静(7)杨文静:《风险决策中框架效应认知与情绪作用机制的眼动研究》,暨南大学2011年博士学位论文。研究发现情绪会影响框架效应,当被试处于积极情绪中,正向框架的影响力更强,当被试处于消极情绪中则更易受到负向目标框架的影响。那么,框架效应是否因公益广告核心功能的不同,进而对受众产生不同的影响?

眼动技术的不断发展与成熟为心理效应提供了更直接有效的测量方法。不同于测量值由被试主观报告的传统方法,眼动仪从客观角度精确记录被试眼动指标,直接反映出观看的过程,为认知测量提供了更直接、精确的研究工具。眼动追踪技术成为视向心理测量的主要方法,不同的广告类型、诉求方式都会对受众的注意力产生影响(8)陈友庆,李秀飞:《眼动追踪技术在平面广告效果评估中的应用》,《南京晓庄学院学报》2020年第5期,第99-103页。。王霏等(9)王霏,吴蓉蓉,等:《同一广告不同视点:公益广告关注点的性别差异》,《心理学探新》2017年第6期,第88-92页。曾使用眼动仪研究过60名大学生观看不同性别代言人代言的公益广告时的眼动情况,发现女性被试对女性代言人广告更早关注,且注视时间更长,而男性被试对男性代言人的公益广告更早关注,但对不同性别代言人广告的注视时间没有显著差异。但目前,使用眼动技术对公益广告的研究还不够充分,故本研究将公益广告的不同类型与框架效应相结合,并利用眼动技术进行研究,对广告视觉认识与心理效应的内容进行补充。

二、 方法

(一) 被试

某大学95名大学生参加了实验,有13名被试因为头部晃动、眼镜镜片反光、眼睛疲劳或其他原因,导致眼动仪无法记录其完整准确的眼动数据而被淘汰,最后有效被试82名(年龄范围18—23岁)。82名合格被试的裸眼视力或校正视力均在1.0以上,其中男、女性被试各41名,均为右利手,此前均未参加过眼动实验,每名被试在实验结束后获得一份精美礼品。

(二) 实验设备

实验仪器为EyeLink1000型眼动仪,眼动仪采样频率为1000Hz,被试眼睛与显示器中心的距离约为0.7米且被试的眼睛正对显示器的中心,实验材料的呈现以及眼动数据记录均由眼动仪专用软件完成。

(三) 实验材料

1. 朋友圈公益广告。根据在真实微信朋友圈应用程序中广告呈现的方式,自编了两类朋友圈公益广告:一类是拒绝熬夜,属于劝阻型公益广告;另一类是保护环境,属于提倡型公益广告。为了有效比较,将两类广告的商品广告语在字数、字体、字号、标点数量及标点类型均保持一致。为最大程度还原朋友圈广告形式,两类广告均先使用手机在朋友圈发布,再截图后使用AdobePhotoshopCS6软件编辑,大小统一为1024×768像素。

2. 朋友圈公益广告记忆测试材料。自编朋友圈广告再认问卷,从每个广告中抽取相等数目的信息,以文字形式组成再认项目。8个题项来自广告语,8个题项来自广告图片,问卷中涉及被试观看的两个广告共计32个题项。题项中有正确项和干扰项,各占一半。广告语的正确项来自原广告语中内容,干扰项未在广告语中出现,广告图的正确项即以文字形式描述广告图片中内容,干扰项未在图中出现。让被试判断是否在刚刚所看到的广告语以及广告图中见过题项中的词或词语所描述的广告图中的内容,分为肯定见过、好像见过、好像没见过和肯定没见过4个等级。再认问卷的评分标准是:对正确的题项而言,肯定见过、好像见过、好像没见过和肯定没见过,分别记3、2、1和0分;对干扰项而言,则分别记为0、1、2和3分(10)丁锦红,王军,等:《平面广告中图形与文本加工差异的眼动研究》,《心理学探新》2004年第4期,第30-34页。。得分范围是0—96分。

(四) 实验程序

本研究采用2(公益广告类型:劝阻vs提倡)×2(框架类型:正向vs负向)的混合实验设计。其中,框架类型为被试间变量,公益广告类型为被试内变量。实验分为眼动实验和记忆测验两个阶段。被试先单独完成眼动实验,然后再单独完成记忆测验,两个实验均在隔音和控光的实验室进行。

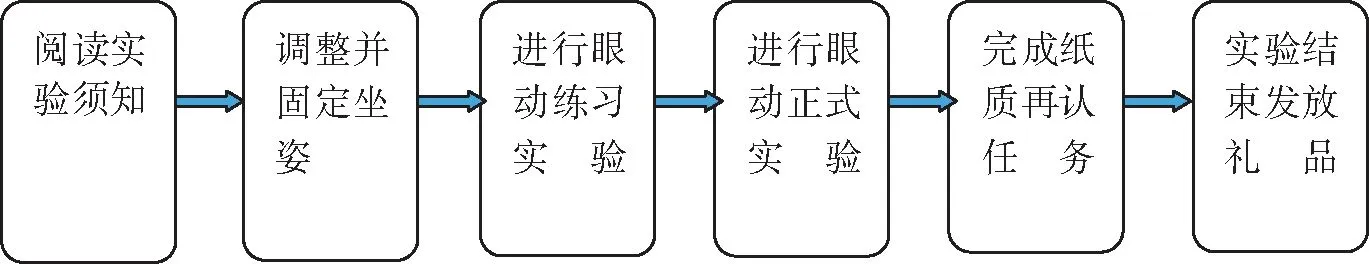

实验的程序为(见图1):

图1 实验流程图

(1) 被试进入眼动实验室后,主试带领被试熟悉实验室的内部环境,并阅读《实验须知》,告知被试:“本实验为关于朋友圈广告观看的眼动研究,实验过程不会对人体造成任何伤害,请按照平时的观看习惯正常观看即可。”接着协助被试坐在眼睛距离显示器70cm处,下巴放在头托上固定,双手手臂放在试验桌上以增强坐姿的稳定性,一只手的手指放于前方键盘空格键上以便翻页操作,叮嘱被试尽量保持头部及上身不要动。

(2) 待被试坐定后,主试按键使屏幕呈现实验指导语,指导语如下:“同学你好,感谢参加本次关于朋友圈广告观看的眼动的研究,接下来会依次呈现一些朋友圈广告,请根据你平时的观看习惯认真观看,看完一张广告之后请按空格键翻页,页面将会呈现几个与广告内容有关的问题,请口头回答给实验人员,问题完成后再按空格键进入下一页面。为了熟悉实验流程,首先我们会进行一次练习,请在准备好之后按空格键开始。”

(3) 进入练习实验:屏幕将呈现一张朋友圈广告图片,该广告图与正式实验图做相同处理,被试在看完这一张广告后,按空格键进入下一张图,屏幕呈现两个问题:“请根据你的实际想法用1—7分打分,口头回答。a.请问你喜欢这则朋友圈广告吗?‘1—7’分,‘1’非常不喜欢,‘7’非常喜欢。b.该公益广告是有说服力的,‘1—7’分,‘1’非常不同意,‘7’非常同意。c.该公益广告能够说服大家做到保护环境,‘1—7’分,‘1’非常不同意,‘7’非常同意。”让被试在7点量表上对朋友圈公益广告的喜爱程度及说服力进行评定。回答结束后,按空格键翻页。主试在记录纸上记录被试报告的结果,并提示被试在回答过程中不要转动身体及晃动头部。练习图片共2张。

(4) 校准:采用九点校准,校准时提示被试:“请注视屏幕中的圆点圆心直至圆点消失,不要预判下一个圆点出现的位置,等圆点出现了再去看,保持头部和上身不要晃动。”校准成功后屏幕出现提示语:“下面开始正式实验,请按空格键开始。”在每一张图片呈现后,都会进行漂移校准。由于本实验中一张广告图片上广告语为一句话,每个被试观看两张不同广告图片,故在观看途中不再进行9点校准。

(5) 正式实验:正式实验程序与练习实验相同,先观看朋友圈公益广告图片,观看完成后回答问题,一共呈现两种公益广告,两种公益广告的顺序随机呈现。被试观看完成后,屏幕出现提示:“眼动实验结束,非常感谢您的参与,请根据引导进行问卷测试。”

(6) 两种公益广告观看完成后被试进入实验室另一隔间完成记忆再认问卷,整个实验过程大约需要10分钟。

(五) 因变量的选择

在观看广告的过程中,广告传播过程包括受众的认知、记忆、情感、行为(11)杨海波,白学军,等:《认知负荷对网页广告加工过程的影响》,《应用心理学》2009年第3期,第230-235页。,因此本研究从这几个部分入手,探究观看者的心理过程,对于公益广告而言,分析观看者的眼动情况(认知)、记忆成绩(记忆)、喜好程度(情感)、公益广告说服力(行为)。

本研究中的眼动指标有:(1)总注视时间,指兴趣区内被试注视时间的总和,该指标反应了兴趣区的加工时间。(2)注视次数,指兴趣区内被试所有注视次数的总和,注视次数越多,表明对兴趣区投入的认知资源越多(12)白学军,宫准,等:《位置和内容对网页广告效果影响的眼动评估》,《应用心理学》2008年第3期,第208-212页。。

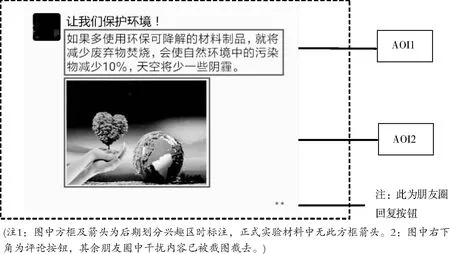

兴趣区(Area of Interest)指的是研究者需要研究以及感兴趣的被试注视的区域。本研究中,将朋友圈公益广告的广告语划分为AOI1,将公益广告图划分为AOI2,如图2:

图2

三、 结果

(一) 热点图结果

热点图是反映被试注视集中程度的输出结果,在图中注视程度由高到低依次显示为红色、黄色、绿色。对于提倡型公益广告,被试对文字部分比对图片部分关注更多,对于用正向表述的公益广告,被试对“多使用”、“降解”、“减少废弃物”的广告语关注更多;对于负向表述的公益广告,被试对“多使用”、“增加”、“使自然”的广告语关注更多。对于劝阻型的公益广告,相较于图片,被试对文字部分关注更多,对于用正向表述的公益广告,被试对“不熬夜”、“增强”、“患心脑血管”的广告语关注更多;对于负向表述的公益广告,被试对“患心脑血管”、“概率会提高”的广告语关注更多。

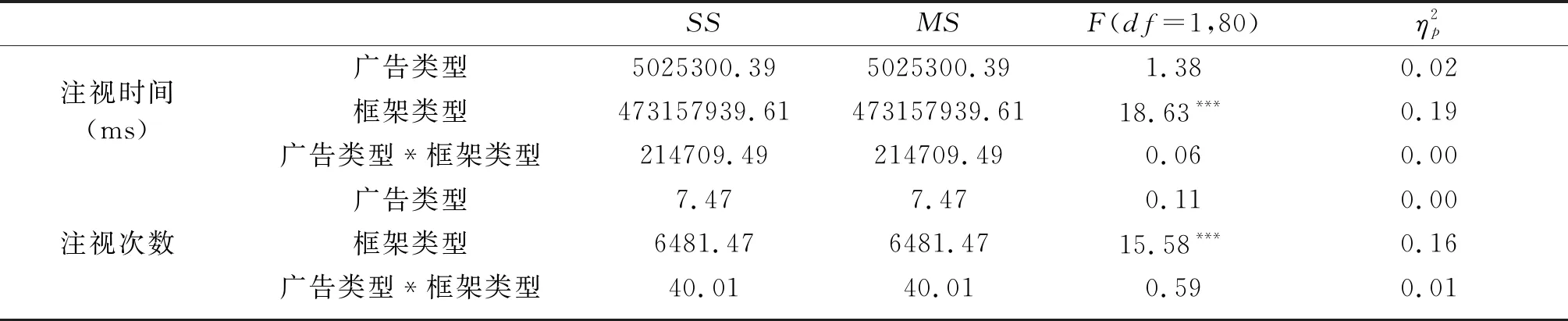

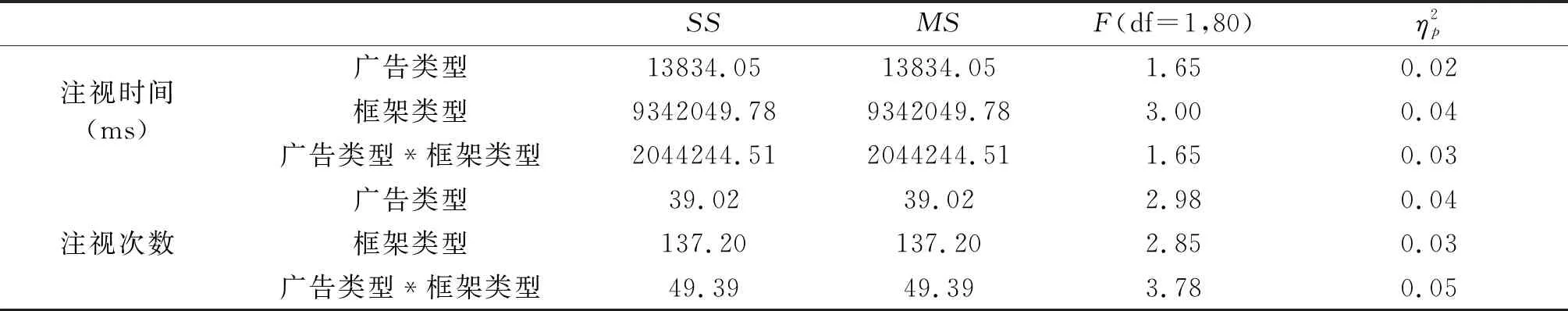

(二) 被试对公益广告语的注视时间与次数分析

由表1可以看出,框架类型对广告注视时间的主效应显著,F(1,80)=18.63,p<0.001,而公益广告类型对注视时间的主效应不显著,框架类型和公益广告类型交互作用不显著。说明只有框架类型能对广告注视时间产生显著影响,无论是劝阻型还是提倡型公益广告,观看者对负向表述框架下广告语的注视时间都要显著长于用正向表述的广告语。由于变量为两水平,故无需进行事后检验,后同。

表1 不同框架条件对公益广告语(AOI1)注视时间和次数的影响

被试对公益广告语的注视次数分析,框架类型对广告注视次数的主效应显著,F(1,80)=15.58,p<0.001,公益广告类型对注视次数的主效应不显著,框架类型和公益广告类型交互作用不显著。说明只有框架类型能对广告注视次数产生显著影响,无论是劝阻型还是提倡型公益广告,观看者对负向表述框架下广告语的注视次数都要显著多于用正向表述的广告语。

(三) 被试对不同公益广告图的注视时间与次数分析

由表2可以看出,广告类型对广告图注视时间主效应不显著,正负框架类型对注视时间的主效应不显著,框架类型和公益广告类型交互作用不显著。说明广告类型以及框架类型对朋友圈公益广告注视时间均不能够产生显著影响。

表2 不同框架条件对广告图(AOI2)注视时间和次数的影响

被试对不同商品广告图的注视次数分析,广告类型对广告图注视次数主效应不显著,正负框架类型对注视次数的主效应不显著,框架类型和公益广告类型交互作用不显著。说明公益广告类型以及框架类型对朋友圈公益广告注视次数均不能够产生显著影响。

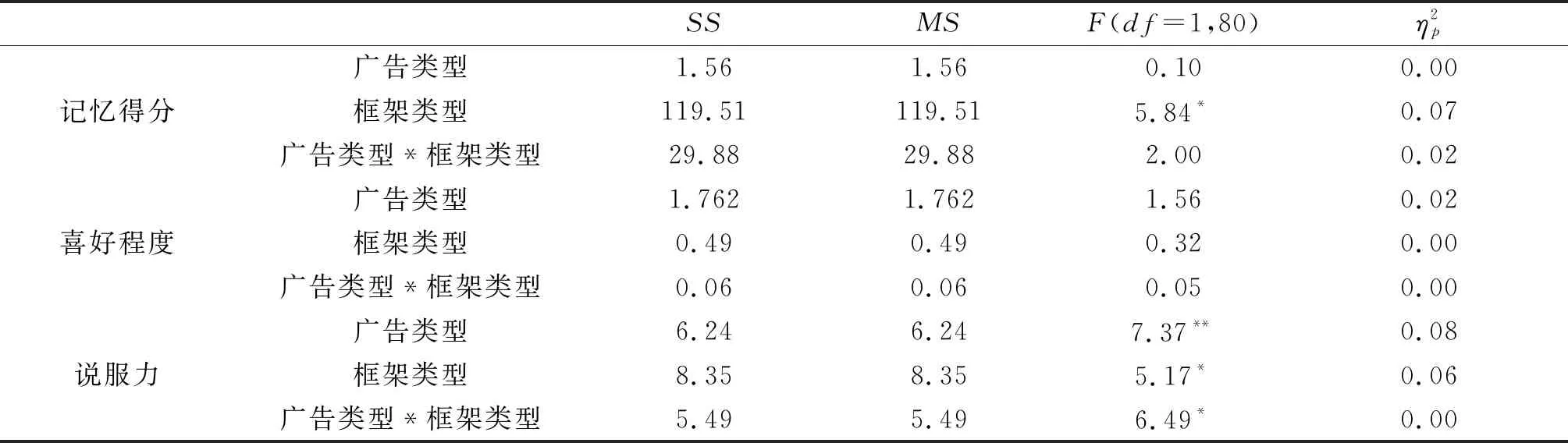

(四) 不同框架和类型的广告记忆、喜好程度与说服力测量效果

由表3可以看出,不同框架对不同公益广告记忆得分结果显示,框架类型对广告记忆得分主效应显著,F(1,80)=5.84,p<0.05,公益广告类型对记忆得分的主效应不显著,框架类型和公益广告类型交互作用不显著。说明只有框架类型对公益广告记忆得分能够产生显著影响,结合表3可知,无论是劝阻型还是提倡型公益广告,负向表述框架下被试的记忆得分都要显著高于用正向表述的广告。广告喜好程度测量结果显示,框架类型对广告记忆得分主效应不显著,公益广告类型对记忆得分的主效应不显著,框架类型和公益广告类型交互作用不显著。说明广告类型以及框架类型对朋友圈公益广告喜好程度均不能够产生显著影响。公益广告说服力测量结果显示,广告类型对朋友圈公益广告说服力主效应显著,F(1,80)=7.37,p<0.01,框架类型对朋友圈公益广告说服力主效应显著,F(1,80)=5.17,p<0.05,广告类型与框架类型交互效应显著,F(1,80)=6.49,p<0.05,因此需要对其进行简单效应检验,简单效应结果显示:(1)在劝阻型朋友圈公益广告中,框架类型效应显著,F(1,80)=9.82,p<0.01,负性描述框架的说服力得分显著高于正性描述框架的得分;(2)在提倡型朋友圈公益广告中,框架类型效应不显著,F(1,80)=0.14,p>0.05,说明框架类型在提倡型公益广告中对广告说服力得分没有显著影响。

表3 不同框架条件对不同公益广告记忆、喜好程度、说服力影响

四、 讨论

(一) 不同类型和表述框架对朋友圈公益广告观看时眼动情况的影响

本实验通过眼动视向测量,记录了被试在观看朋友圈不同公益广告时的眼动数据结果,眼动指标注视时间和注视次数反映了被试对不同框架表述信息的关注程度,反映了被试观看时的心理认知过程。注视时间和注视次数是衡量对不同框架表述信息加工深度的眼动指标(13)白学军,宫准,等:《位置和内容对网页广告效果影响的眼动评估》,《应用心理学》2008年第3期,第208-212页。。发现无论是劝阻型还是提倡型公益广告,对负向目标框架表述广告语的注视时间和注视次数都要高于正向目标框架表述。在前人研究中(14)周象贤,金志成:《国外对平面广告受众注意心理的眼动研究》,《心理科学进展》2006年第2期,第287页。也得出了一致的结果,负向信息会耗费人们更多的认知资源并需要人们付诸额外的的关注,负向目标框架广告语的表述中包含的信息为:如果按此方式做将会避免产生糟糕的后果,糟糕的后果是被试不愿意看到也不愿意发生的负向信息,在处理此类信息时会花费更多精力,消耗更多认知资源。负向的信息会激起被试负性的评价,而负向目标框架表达的是避免产生此后果,本实验结论与前景理论一致(15)Levin, I. P., Schneider, S. L., & Gaeth, G. J. All Frames Are Not Created Equal: A Typology and Critical Analysis of Framing Effects. Organization Behavior Human Decision Processes. 1998, 76(2), pp. 149-188.,失去和获得给人们带来的痛苦和喜悦感受的程度是不同的,前者远远大于后者,这就是为什么在进行风险抉择时决策者往往都会表现出风险规避的倾向。

(二) 不同类型和表述框架对朋友圈公益广告记忆、喜好程度、说服力的影响

本研究还测量了被试对不同朋友圈公益广告的记忆、喜好程度以及说服力。发现无论是劝阻型还是提倡型公益广告,对负向目标框架表述广告语的记忆效果都要显著高于正向目标框架表述的广告语,这一结果与眼动指标一致(16)Levin, I. P., Schneider, S. L., & Gaeth, G. J. All Frames Are Not Created Equal: A Typology and Critical Analysis of Framing Effects. Organization Behavior Human Decision Processes. 1998, 76(2), pp. 149-188.,消费者对防御型框架注视时间更长。注视次数更多,防御型表述获得被试的关注程度更高,记忆也更深刻。

通过比较两种公益广告的说服力可知,广告类型对朋友圈公益广告说服力主效应显著,框架类型对朋友圈公益广告说服力主效应显著,劝阻型的公益广告说服力显著强于提倡型,使用负向表述框架的公益广告说服力要显著强于使用正向表述框架的公益广告。广告类型与框架类型交互效应显著,在劝阻型公益广告中,负向表述框架的说服力要强于正向。在本研究中,正向表述框架向被试呈现的是美好的结果,如“免疫功能增强”“污染物减少”等,而负向表述框架向被试呈现的是糟糕的结果,如“多一些阴霾”“不良生活习惯”等。负向表述的结果是被试不愿意看到也不愿意经历的,由于呈现糟糕的结果使得被试的恐惧感在一定程度上被唤起,这一结果符合前景理论的解释,获得美好结果的喜悦远小于经受痛苦结果的悲伤。出于风险规避的“避害”选择,被试认为负向表述的公益广告说服力强于正向表述的公益广告。

五、 结论

本研究得出以下结论:(1)在观看朋友圈公益广告时,被试对使用负向目标框架描述的公益广告语注视时间、注视次数和记忆成绩都显著高于正向目标框架广告语;(2)对于劝阻型朋友圈公益广告,在使用负向目标框架广告语表述下广告说服力要显著强于使用正向目标框架的广告语。