民国时期小学教师职前培养的问题与政策研究

——以《师范学校规程》的制定为例

杨艺媛

(北京联合大学 师范学院,北京100011)

一、 问题的提出

师范教育是促进社会发展的关键要素。“师范教育为国民教育之枢纽,引其原动力能左右国家之盛衰消长,乃占极重要之地步。”(1)贾丰臻:《师范学校论》,《教育杂志》1913年第2期,第3页。而师范教育中,小学师资培养更是重中之重,基础中的基础。在培养小学教师时,不仅应该面向未来,也应该回望历史。在小学教师培养政策的探讨中,不仅要从当前的实际出发,也要认识到任何社会现实都是在历史的土壤中成长起来的,我们更需要理性地省思师资培养历史的发展,以史鉴今。回望历史和总结历史的目的是为当前小学师资培养提供一种看待问题的视角和一种思维的方式。

在小学教师培养的历史中,鲜有人对20世纪二三十年代的小学师资培养政策进行探讨。本文通过对这一阶段文献和资料的整理,希望厘清当时小学师资培养的现状,分析当时教师师资培育中的问题以及相关政策的制定,为当前教师培养提供新的思考视阈。

二、 1935年《师范学校规程》简介

1912年,民国政府公布了第一个《师范学校规程》。但由于这一版制定时比较仓促,并且当时政局动荡,政府对社会的控制力较弱,因此1912版的《师范学校规程》的效力还值得探讨。而1927年后,南京国民政府和武汉国民政府合并,北伐战争的胜利,政治条件和军事条件都比较充分,1933年公布的《师范学校规程》(以下简称为《规程》)的执行效力得到政府层面的保证,1935年又将这一版本重新修正并颁布,该《规程》成为了20世纪上半叶最典型的小学教师职前培养的政策。《规程》包含十六个章节,分别是:总纲、设置及管理、经费、编制、课程、训育、设备、成绩及考察、学年学期及休假日期、入学转学复学退学及毕业、待遇及奖学金、服务、教职员及学校行政、附属小学及幼儿园、简易师范学校及简易师范科,以及附则。

这一版《规程》具有以下的特点:首先,《规程》强调了小学教师的质量问题。《规程》开篇便提出,小学教师要“充实科学知能”、“启发研究儿童教育之兴趣”,以及“培育终身服务教育之精神”的宗旨。并在“课程”、“成绩及考察”、“待遇及奖学金”等部分进行了详细阐述。其次,《规程》试图实现师资培养的均衡发展。《规程》第十五章专门介绍了简易师范学校和简易师范科对乡村教师培养的重要性,并强调在乡村地区要扩大师范学校的数量。无论结果如何,这都体现出当局一直试图寻找师资培养均衡发展的办法。最后,《规程》的内容覆盖面广,基本涵盖了师资培育的各项主要内容:从课程设置到成绩评定,从师资精神培育到就职就业辅导,从学校行政管理到附属小学建设等。

三、 民国时期小学教师职前培养的问题

(一) 质量问题

质量问题体现在师资培养的各个环节中。第一,师范学校生源质量较低。师范学校很多生源的学历水平较低,成绩堪忧且年龄较大;较低的生源质量为后续的职前培养设置了较大的障碍。如1916年安徽第三师范学校报呈给教育部的文档中称“预科新生多未经高等小学毕业”(2)中华民国教育部:《咨安徽巡按使安徽省立第三师范学校员生资格尚合准予备案惟预科新生多未经高等小学毕业升入本科应饬严行甄别》,《教育公报》1916年第3期,第19页。便入学就读;1918年教育部经查发现山西第二女子师范学校预科班的学生“无一由高小毕业者,又学生年龄竟有十二岁及十三岁者”(3)中华民国教育部:《山西教育厅呈送第二女子师范学校预科学生应派员甄别并于校务力加整顿》,《教育公报》1918年第3期,第25页。,此类现象在当时较为普遍。第二,师范学校教学质量较低。师范学校在当时的社会环境中难以保持高水平的教育质量,很多都是敷衍了事;同时,有些教员教学理念较为陈旧,教学方法机械。此外,当时师范学校的教学设备也较为缺乏,无法支撑相应的实验与改革。如1917年教育部视察北京师范学校后,指出学校的代理教员太多、教授法过于机械和灌输、缺乏启发式,并且教学器具并不完备,无法保证应有的教学质量。(4)中华民国教育部:《仰京师学务局查照教育部视学视察报告各节褒勉北京师范学校并饬照单改进》,《教育公报》1917年第6期,第6页。当时如火如荼的乡村师范学校也出现了教育目标不明确、教育内容不够贴近现实等问题,所以“虚伪的教育,我们要打到,而关起门来办学校的,我们也不需要”(5)迪人:《乡村师范生所复之使命及乡村教育者应有之目标》,《教育与职业》1930年第4期,第25-32页。。第三,小学教员质量堪忧。小学教员薪资不高,又经常拖欠薪水,很多人不愿为人师,而既然为人师者,品质也堪忧。有人批评当时的小学教员是“不高兴”(为小学教员)、“惯敷衍”、“常缺课”(6)柳克述:《敬告服务的中等毕业生:将做乡村小学教师者》,《学生》1925年第9期,第20-26页。;小学教员也反省:自己在知识方面、技能学科方面、社交方面都感到困难,国学的教学功底是“零星”等(7)张信庵:《我的小学教师生活历程中底一点一滴》,《新教育》1925年第3期,第463-482页。。综上可知,职前培养的入口把关不严,生源较差;职前培养过程中,质量无法保证,教学器具缺乏、教学理念落后、教学方法机械;而最终的结果便体现在参差不齐的小学教员质量上。

(二) 指导思想问题

在小学教师的培养过程中,无论是师范学校还是社会舆论仍是在西式教育和传统教育这两种思想力量中摇摆不定。民国政府大力倡导西式自由独立之教育。早在1912年蔡元培在《新教育意见》中便指出“满清时代有所谓钦定教育宗旨,曰忠君、曰尊孔、曰尚公、曰尚武、曰尚实。忠君与共和政体不合,尊孔与信教自由相违。孔子之学术,与后世所谓儒教孔教,当分别观之,嗣后教育界何以处孔子及何以处孔教当特别讨论之”(8)蔡元培:《新教育意见》,《教育杂志》1912年第11期,第19-27页。。蔡元培只是区别了孔子和孔教,但是如何处理它们之间的关系以及它们与西方思想之间的关系却没有给出答案。1917年浙江省立第十师范学校校长姜琦在呈送给教育部的意见书中,便明确指出要通过孔教来推行社会教育,他指出“孔道应宜讲演”、“孔庙应宜公开”,以及“祭孔应宜改良”。而对此种建议,教育部的态度“暧昧不清”,没有给予肯定或否定的答案,只是指出“应予留备采择”。(9)中华民国教育部:《批浙江省立第十师范学校校长姜琦拟呈社会教育上孔道教养方法应予留备采择》,《教育公报》1917年第9期,第63页。而在1929年针对山东省立第二师范校长宋还吾公然侮辱孔圣的事件,教育部做出了“严饬查办”的批示。(10)中华民国教育部:《教育部训令(第2112号)》,《教育公报》1929年第6期,第10页。如此等等,都显示出当时的小学师资培养在不同的社会思潮中摇摆不定,难以取舍。

(三) 经费与薪资问题

一方面,师范学校的经费难以到位。由于时局动荡,经济停滞,师范学校的经费成为影响其发展的关键因素。官办公立师范学校的经费还能够勉强得到保障,“至教育经费为教育生计所寄,着财政部暨令各省财政机关尽先拨付,无得拖欠”(11)中华民国教育部:《教育部训令(第436号)》,《教育公报》1929年第3期,第35页。。而对于私立师范学校,这样的窘境则在短时期内难以消除。另一方面,小学教员的薪资较低。1912年、1917年教育部颁布了两版《小学教员俸给规程》,都对小学教员的薪资进行了等级划分,但是其薪资等级较低,而且落实情况不佳。20世纪30年代乡村小学教员的月收入为10元左右,比普通农民的12—60元月收入、煤矿工人的6.875—17.5元月收入,以及乡间塾师的12.5元月收入都要低(12)郝锦花,田正平:《民国时期乡村小学教员收入状况考察——中国教育早期现代化问题研究之一》,《教育与经济》2007年第2期,第54-59页。。如此低的薪资水平,难以吸引高水平的小学教员,也难以吸引优质师范生源,尤其是在乡村地区。

综上所述,当小学师资培养的质量问题、思想问题以及经费与薪资问题共同出现时,引起了政策制定者的注意,而其中师资培养的质量问题成为《规程》中最重要的组成部分。这是基于以下原因:第一,政府和教育当局已经感受到师资质量的问题。教育部在对全国师范学校调查后发现大部分学校“学级不备,科学不完,办理多未尽善。且时风气始开,利在速成,简易科实占多数。欲求一优良师资,寥寥罕见”(13)中华民国教育部:《全国师范学校事项》,《教育公报》1916年第8期,第15页。。第二,国际联盟教育考察团对当时小学师资质量的评估成为“及时”的反馈,这引发了政策制定者对该问题的关注。国际联盟教育考察团的报告指出,当下小学教员的质量需要提高,而师范学校的教学质量也不甚高。“学校之教授法,概以演讲出之,教师用此法以灌输知识于全级儿童,学生不过为接受知识之人而已”,此种方法“不能鼓励儿童之活动与创造力”(14)国际联盟教育考察团:《国际联盟教育考察团报告书》,文海出版社1988年版,第97页。。因此,“以后中国小学教师,必须加以一种有系统之训练”(15)国际联盟教育考察团:《国际联盟教育考察团报告书》,文海出版社1988年版,第131页。。教育当局在这份报告中更进一步切身感受到小学师资质量的问题,这进一步推动了对师资质量的重视。

四、 《师范学校规程》制定的过程

如上所述,此时小学教师职前培养中问题较多,逐渐引发了社会舆论,尤其是政治当局的关注,最终于1935年出台了《师范学校规程》以应对诸多问题,具体的制定过程如下。

(一) 政治背景:相关利益者的角力,教师教育议题被政治化

“政策过程是集权化”的过程,在该过程中,“国民情绪”、“压力集团的争夺行动”,以及“行政或立法上的换届”都成为关键性的影响因素。(16)保罗·A·萨巴蒂尔著,彭宗超,钟开斌译:《政策过程理论》,生活·读书·新知三联出版社2004年版,第23-35页。

政策制定者通过对不同备选方案的筛选,挑选出或制定出一个可以代表其意志并能够巩固其既得利益的政策方案,这个过程中充满了利益集团之间的博弈和斗争。小学师资培养政策的制定中,教育部官员和师范学校领导都试图主导这个过程。教育部由于主管师范学校事项,因而具有控制师资培养政策的主动权,是所有师资政策得以进入议程的“看门人”。师范学校也欲在师资培养政策中发挥自己的影响。如于1915年召开的全国师范学校校长会议提出了一系列提案和主张。但在会后,教育部在核准这些提案时却指出其中一些主张“经本部详加酌核,间有偏重理论,而事实上未能遽行者”。故此,众多方案中只有《师范教育注重人格教育与生活教育之要旨及办法》等几项主张得以公布施行(17)中华民国教育部:《全国师范校长会议案》,《教育公报》1916年第4期,第1-12页。。可见,师范学校希翼在教育权力中“分得一杯羹”,但效果并不佳。

国民情绪是指“在某一既定国家中的相当数目的个体都倾向于沿着共同的方向思考,并且这种情绪会随着时间的变化而改变”(18)保罗·A·萨巴蒂尔著,彭宗超,钟开斌译:《政策过程理论》,第98页。。这里的国民情绪主要是指小学教师的情绪表达。民国后期,虽然小学教师的培养体系愈发完善,但是,由于社会动荡、民生凋敝,各种社会思潮风气云涌,社会运动跌宕起伏,小学教师不满意自己的待遇,师范生不满意学校的教学与管理,便通过各种社会运动表达自己的不满情绪。一方面,各种经费问题引发了教师的社会运动:如由于拖欠薪水,在职小学教师发起的“薪潮”和“教潮”;由于经费欠缺,师范生所发起的罢课等运动,如1915年吉林省的师范学校所发起的罢课运动(19)中华民国教育部:《电吉林巡按使师范学校罢课应查明首倡先行严惩》,《教育公报》1915年第8期,第91-93页。。另一方面,由于管理不力和教学水平不佳而引发的师范生的学潮运动。如1924年河北保定直隶女二师抗议学校教员水平低劣、腐败,管理和教学都难以称职,先后在报纸上揭露学校的恶习。再如,1927年山西省立第四师范学校的学生抗议校长管理无能、不学无术,发动了“驱除腐败校长姚用中”的学潮(20)杜修勇:《四师学潮》,《文史月刊》1996第2期,第11-18页。。无论哪一种运动,师范生和小学教师的目的就是通过这种途径来宣泄不满的情绪,并借此来引发社会关注从而发挥自己的力量来解决问题。

加强小学师资质量的培养也符合教育当局的利益。南京国民政府和武汉国民政府的合并是一种政局更迭,而这种政局的变化是触发政策变化的重要因素。在传统中国社会中,教育是依附在政治上的,而科举考试就是依附的媒介。民国科举制度被废除后,教育与政治之间的关联被打破了,而动荡的社会环境没有提供一种强有力的替代的机制再次将两者联系在一起。此时,在教育与政治之间存在着真空地带,而就在这真空地带上,教育家们大力提倡教育独立,试图将教育拉离到政治的影响范围之外。但这一真空地带却随着国民政府合并后实力的逐渐增强而变得越来越“窄”,教育也再次回归到政治的影响之下。国民政府通过教育来加强社会控制的办法之一就是加强对教师的教化,受到教化的小学教师才能培养出利于社会发展的民众。在1912年《师范学校规程》的指导思想中,还有“独立”的字眼(原文为:独立博爱为充任教员者之要务),而在1935年《师范学校规程》的指导思想中,已经全无“独立”二字的踪影。

(二) 政策背景:各种意见被提出,成为备选方案

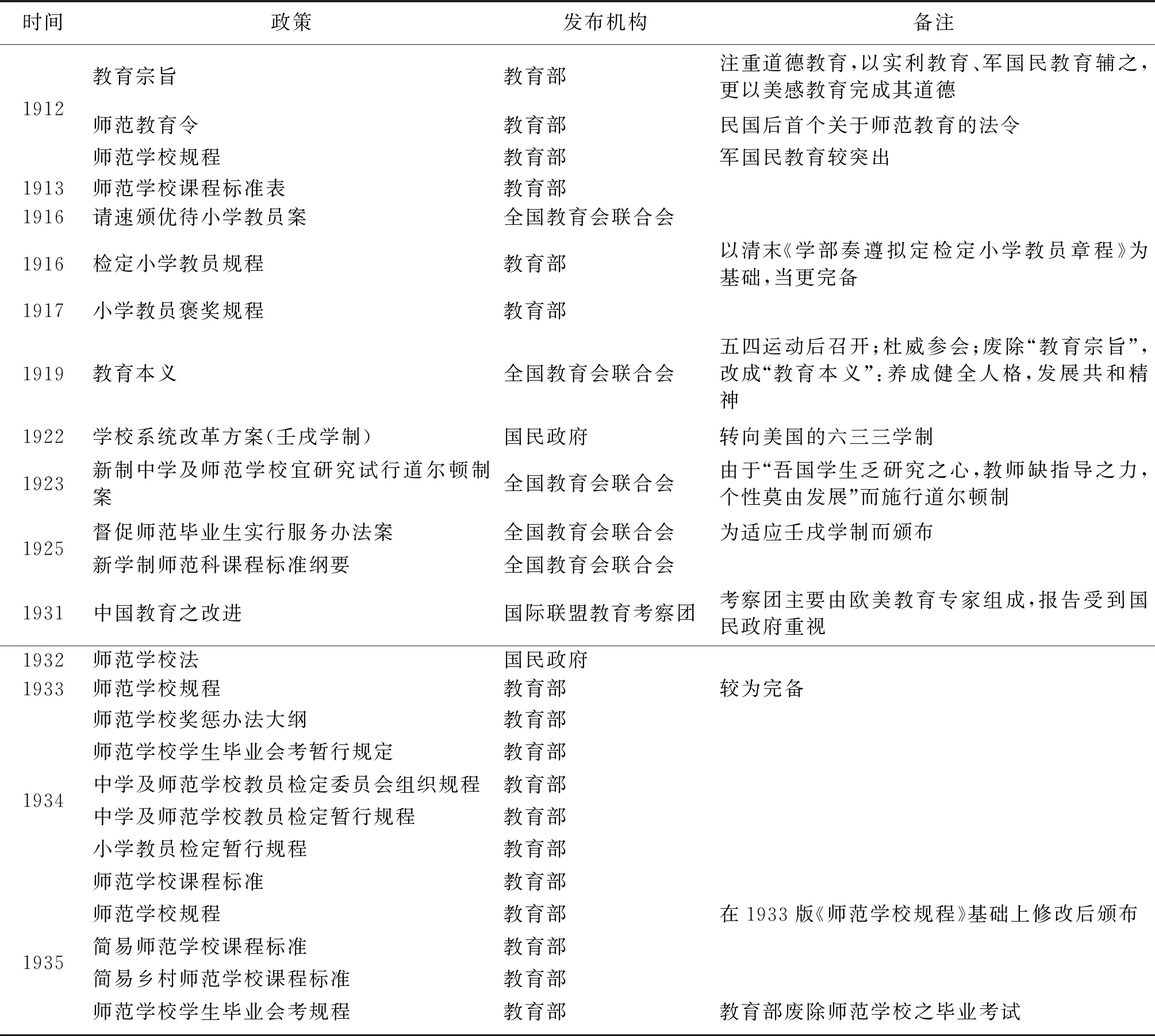

政策的形成和制定是一个复杂的过程。“政策的酝酿过程(节拍)有快(从问题概念化到受到关注的转化过程没有拖延现象)有慢(像冰川运动一样缓慢)”(21)保罗·A·萨巴蒂尔著,彭宗超,钟开斌译:《政策过程理论》,第86页。。而政策酝酿过程的快慢取决于其所处的社会和历史环境。通常情况下,政策的制定是一种渐进式的过程,当大的社会动荡和突发事件发生时,这种渐进式会变成突变(22)Frank Baumgartner & Jones Bryan. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago Press. 1993,pp.23-30.。在1912年《师范学校规程》颁布后,共有25部政策法规出台(见表1),源自官方机构、民间和国外学术团体,在这些不同参与体的共同影响下,小学师资培养政策关注的主题开始变化,内容也逐渐丰富起来。而在1931年“九一八”事变后,之前渐进式的政策制定过程突然开始加速,最终于1933年和1935年颁布了《师范学校规程》。下面将详细论述政策潮流对制定1935版《规程》的宗旨和内容的影响。

表1 1912—1935年主要小学师资培养政策

1. 不同政策对《规程》中培养宗旨的影响

培养宗旨作为政策议题的变化经历了两个阶段。第一阶段(1912—1919):“军国民教育下的小学教员”向“健全人格的小学教员”的转变。1912年版的《规程》中对师范生的培养体现了民国初期蔡元培等人提出的“五育并举”的教育宗旨,而在这其中,军国民教育最为突出,《规程》教养学生之要旨的第一条便指出“健全之精神宿于健全之身体,故宜使学生谨于摄生、勤于体育”。但其实,虽然已经将军国民教育定为师资培养的指导思想,但在“原始的政策鲜汤”周围“漂浮”着不同的主张。(23)保罗·A·萨巴蒂尔著,彭宗超,钟开斌译:《政策过程理论》,第98页。在1912年《教育杂志》中,庄俞指出“军国民主义不当定为方针乎”,“军国民乃政治上一种之手段,非为教育上一种主义”。(24)庄俞:《论教育方针》,《教育杂志》1912年第1期,第6-9页。而到了1919年第五次全国教育会联合会之际,杜威将欧美教师教育思想引入我国,此次会议废除原来的教育宗旨,改为“养成健全人格,发展共和精神”的教育本义,此转变引发热议,影响甚远。第二阶段(1919—1935):“健全人格的小学教员”向“具备高素质的小学教员”的转变。随着欧美教育思想的传播,1923年全国教育会联合会发布了《新制中学及师范学校宜研究试行道尔顿制案》,提倡在师范学校中实施道尔顿制式的教学模式。1931年,国联派出国际联盟教育考察团来考察中国当下教育之现状,并发布了《中国教育之改造》,引发了各阶层的热议。报告中对师资素养的强调以及对教学方法改良的建议等主张在1935年的《师范学校规程》中都得到了体现。小学师资培养已由最开始的“军国民思想下的小学教员”转化到“拥有健全人格的小学教员”,再转化到“具备高素质的小学教员”。

2. 不同政策对《规程》主要内容变化的影响

1935年的《规程》比1912年的《规程》中增加的章节包括“训育”、“成绩及考察”、“待遇及奖学金”、“教职员及学校行政(1912版只有‘教职员’)”、“简易师范学校及简易师范科”。1912年的《规程》与前清的初级师范学堂章程有相似之处,并且受到个体教育家思想的影响较重。但在之后的发展中,关于小学教师的认识也越来越全面,在课程制定、检定和评定、褒奖和惩处等各个方面都有了新的认识。加之各种外部思潮涌动,对国外师范教育的介绍也越来越丰富。在这种情况下,很多原来“潜伏”在“原始政策鲜汤”之下的问题开始受到政策制定者的注意。各种学术会议、书籍论文又给了这些意见主张不同的展示舞台,最终一些意见主张被重视,而其他一些则被忽视。

(三) 决策主体的博弈:影响政策发展的政策活动家

政策活动家作为决策的主体,在教师教育发展以及政策的制定过程中都发挥着重要的作用。在《规程》最终被确立的过程中,政策活动家利用自身的资源,通过各种途径和方式,抓住这稍纵即逝的机会推动问题进入政策议程并得以通过。扎哈里尔迪斯强调了当政策活动家具有较高社会和政治地位、具有良好社会关系,并能够全身心地投入到政策活动中时,他在政策制定中的成功率会更高。(25)Nikolaos Zahariadis. Selling British Rail: An Idea Whose Time Has Come? Comparative Political Studies. 1996,29,pp.400-422.在《规程》制定的前后几年时间中,共有三位教育部主管,分别是:朱家骅、段锡朋、王世杰;加之三人都是民国时期著名的教育家,三者对《规程》的制定过程也都同样重要,以下分别描述。

朱家骅有留学德国和美国的背景,地质专业出身,是民国时期著名的教育家。朱家骅认为“单就制度而言,现行师范学院制度之推行,亟宜重新考虑,第考各国学制,颇有足资借镜者”,他对欧美的师范体制十分推崇,极力促成1931年国际联盟教育考察团来华访问,并极力推荐学生赴欧洲留学,学习欧洲师范教育体制。可见,作为政策活动家,他通过活动、主题和议程的操控,使得小学师资培养政策更加向欧美转向,这也体现在《规程》的内容中。而段锡朋作为教育部次长代理过教育部部长一职,他毕业于北大政法系,留学美国、英国、法国和德国,后充任历史学教授。段锡鹏一直注重培植人的道德素养与精神追求,指出青年人要“立定志向、自强不息,体求其健,知求其精,尚忠尚义,存谦存恕,勤俭敬慎,弘达坚毅”(26)刘琼:《书贻先生对我的教诲与影响》,《传记文学》1977年第3期,第30页。。这些论述与《规程》中对小学教师的要求十分相似。1933年王世杰出任教育部长,他是留学英、法的法律学家,深受欧陆科学传统的影响;他在《科学家与天才》一文中指出要成为科学人才而需要具备的三个条件分别是:养成勤劳的习惯、培养研究的兴趣,以及熟悉科学的方法,而这三项内容也渗透到《规程》中的教育宗旨中。

(四) 《规程》的最终出台

小学教师职前培育作为社会问题、政策问题和政治问题汇合在一起的时候,《规程》的出台就开始进入议事日程上,加之政策活动家的作用,便等待政策之窗的开启,政策之窗是“提案支持者们推广其解决方法或吸引别人重视他们的特殊问题的机会”(27)保罗·A·萨巴蒂尔著,彭宗超,钟开斌译:《政策过程理论》,第99页。。这种机会稍纵即逝,是促进政策制定的决定性环节。而政策之窗的开启既有可预测的面向,也有不可预测的面向。可预测的面向是指,一些政策生成的历程受到社会发展潮流的影响,可以通过预判政府发展轨迹的方法来预测。而不可预测的面向则指,有时在历史发展中会有一些突发性的社会事件,它可能会产生广泛的社会影响,并会改变政策发展的历史。这两种面向都存在于小学教师职前培养中,并共同促进了师资培养政策的制定与发展。

1. 《规程》制定的可预测性

即教师教育政策发展的轨迹。1926年第一次北伐战争打响,1927年国民政府定都南京,1928年二次北伐战争开始,1928年底东北易帜,至此国民政府的政局基本统一,相对稳定的政治社会环境为《规程》的出台提供了良好的土壤。此时,国民政府逐渐将重心转移到社会建设与教育文化改革上。1927年,经蔡元培的提议,改组教育部为大学院,后又被迫改回;同年,教育行政委员会通过《学校施行党化教育办法》。1928年公布《小学暂行条例》和《中学暂行条例》;1929年又颁布《小学课程暂行标准》、《中学课程暂行标准》。1930年,教育部召开第二次全国教育会议,计划在20年内普及4年制义务教育。1931年,颁布实施《教育会法》,对全国日益兴起的民间教育团体进行规划与组织。1932年,教育部开始编辑《第一次中国教育年鉴》,同年底次年初同时颁布了包括《师范学校法》在内的四部法规,并在1935年重修。可见,1935年版的《师范学校规程》是20世纪30年代一系列教育改革中的一部分。从民国政府之前密集的政策制定过程,可以预判出小学教师培养政策也会发生变革,这是当时师资培养政策发展的大趋势。

2. 《规程》制定的不可预测性

即九一八事变的发生。九一八事变前,国民政府已经开始着手进行新一轮的教育改革,但是面对复杂的内外环境,很多教育改革都是实验性的尝试和试探,也包括小学师资改革。但1931年九一八事变的发生,成为了触发政策之窗打开的关键性事件。九一八事变的发生,使得民族自救与复兴的浪潮席卷全国,社会各界的危机意识愈发强烈,社会舆论对未来充满了忧患意识。怀疑主义侵蚀着大众的心灵,国民政府也开始反思教育的现状,着力整顿各级学校(28)陈能治:《战前十年中国的大学教育(1927—1937)》,台湾商务印书馆1990年版,第30页。。再加上全国各地学潮活动蔓延,国民政府不得不加紧制定各级教育改革方案的脚步。于是,1933年在复杂的政治时局中推出了《师范学校规程》,并于1935年重修并颁行。

五、 启示

历史的发展即是一种“永恒的保持”,也是一种“永恒的超越”(29)贝奈戴托·克罗齐著,道格拉斯·安斯利英译,傅任敢译:《历史学的理论和实际》,商务印书馆2014年版,第63页。。在对民国小学教师教育政策制定过程的分析中“窥探”到的影响小学教师培养的诸多因素,对当前小学教师教育及政策的发展而言同样值得深思。

(一) 需要具有“强烈”且“及时”的问题意识

强烈的问题意识是制定政策以解决现实之需的必备条件,是小学教师培养机构和政策制定者应具有的敏感性。同时,这种问题意识应该是“及时”的,即跟随社会脉动的节奏,时刻对社会之网中的各种热点事件保持机警与敏感,以应对教师培养中的各种突发事件。因为,政策制定者往往会关注某一公共问题却忽视其他问题,这主要基于其定义问题的方法:通常利用统计得来的数字等进行比较、或根据对现行项目中得到的回馈进行分析;而一些突发问题的出现,也可能成为左右其定义问题的重要因素(30)保罗·A·萨巴蒂尔著,彭宗超,钟开斌译:《政策过程理论》,第97页。。而当今高度发达的互联网科技的出现为教育者具有这种问题意识提供了便利条件,教育者不再局限在学校的时空范围之内,而是要注意关注网络、微博、微信等各种流行的信息媒介,关注社会舆论中的热点问题,以应对各种突发事件。

(二) 理解政策过程的有限理性,加强实践反思性

政策制定中不同潮流“涌动”、各种问题频发、各方利益博弈,因此这个过程是含混、复杂、模糊的。并且,政策制定过程是动态、流动的,从现实问题得到关注到备选方案进入议程,再到政策方案的完成,中间充满了各种无法预知的状况,因而政策制定过程是有限理性的。这就要求个体能够将自己悬置在过程“之外”,尝试摆脱社会结构的“挟持”,积极调动自身的能动性,保持清醒,时刻内省与反思。在小学教师培养政策的制定过程中,培养机构的师生、小学教师、教育行政机关工作人员等都是政策的制定者,这要求他们既要用职业的身份、专业的视域去思考,也要用理性的思维、科学的态度去反思。

(三) 强化小学教师培养中的监督机制

民国时期小学教师的培养过程是不完整的,只侧重教育教学而忽视评价监督环节,进而整个质量监控过程被架空;而这种监督机制的缺乏不仅发生在师范学校中,也存在于整个教师教育体系中。以史观今,同样要强化当前我国的小学教师教育监督机制,要从三个层面共同考量。首先是教育机构层面,要加强各师范大学、师范学院、高等师范专科学校等小学教师教育机构内部评价条例的出台和监督系统的构建。其次是培养体系层面,要多渠道、全方位共同合作:加强对教师教育机构的外部评价与监管,继续深化改革教师资格证书制度,并强调体系内部的自检、自察和反思。最后是社会环境层面,实现小学教师教育过程中各个相关体之间的联动互查机制,将师范院校、小学、科研机构、地方政府,以及家长和社会各个要素连结在一起,将他们的各种反馈与意见纳入到评价体系中。

(四) 明确小学教师培养的指导思想

民国时期小学教师的培养过程中多种教育思潮激烈碰撞,有的守旧、有的维新,这种思想上的混乱局面导致了师范学校的教学不统一,甚至教师与教师之间的理念冲突常有发生。回到当前的小学教师培养中,国内外教育思潮众多、繁杂,有些甚至相互矛盾,它们冲击和影响着我们的教师教育观。同时,小学教师培养政策的制定者们学科背景迥异、学术背景各不相同,这些也都深深影响着教育政策的制定过程。而无论哪种思潮,亦或是哪种主义,都应该集中在对人的全面培养中,都要回归到教育以及教育规律本身。只有统一思想,教师教育的发展才能克服各种复杂的羁绊,一以贯之地向前发展。

(五) 协同合作路径下小学教师的培养

无论是民国时期还是当前,小学教师的培育过程都是极为复杂的,牵涉多方参与者,引发多方利益相关者的角力和博弈。而为了更好地开展小学教师的培养,可以尽量将多方力量都融入其中,建立密切的合作伙伴关系,探讨共同的合作目标和指导宗旨,打通小学教师职前与在职教育的通道,共同服务于小学教师的一体化发展。在这个过程中,要注意协调众多参与方的利益,制定相应的培养与合作的标准,以避免合作流于形式化和表面化,避免形式上的存在而意义上的缺位。