幼儿园班本课程开发的个案研究

——以Y市S园Z班班本课程开发为例

龙 欣,唐冬梅,秦丽菲

(1.宜宾学院教育学部,四川宜宾,644000;2.宜宾市青年街幼儿园,四川宜宾,644000)

一、问题提出

《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)中明确提出,幼儿园教师要从本地、本园及本班幼儿的实际出发,实事求是地制定课程计划,随机应变地实施课程计划。[1]随着近些年课程改革的兴起,幼儿园课程开发受到诸多关注。班本课程借鉴园本课程产生,相对于园本课程,我国班本课程兴起的时间并不长。李兆文等认为班本课程是从“班级”角度解读教育,班级是本源,班级里各种资源的教育功能都要得到充分的发掘,才能设计出创新的班本课程,促进每一名幼儿和谐、全面又富有个性地发展。[2]盖鸾英认为班本课程是一种更具针对性的课程,其以班级为载体、班级实际情况为前提,目的是满足班级学生发展需求,需要教师发挥各种特长,整合班级内外资源。[3]向海英认为班本课程是以班级为平台,充分利用班级资源,满足本班学生健康成长和个性发展需求,由班级教师、学生共同开发的课程。[4]总之,班本课程的活动设计和组织实施都需要从实际出发,有效整合资源。

本研究通过对Y市S园Z班班本课程的个案研究,从课程背景、课程目标、课程内容、课程组织实施和课程评价五方面出发,对幼儿园班本课程开发提出可操作的建议和具体策略,旨在丰富幼儿园班本课程理论与实践,为一线教师进行班本课程开发提供一些借鉴。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究以Y市S园Z班为研究对象。S园为Y市教体局直属的省级示范幼儿园,现有10个班。Z班是一个中班,Z班的幼儿经历了一年的学习,已经熟悉了园区环境、班级环境,且Z班幼儿在小班时期接触过班本课程。该班共有36名幼儿,有两名教师和一名保育员,教师课程开发意识强、教育热情高,能够根据班级幼儿的兴趣、需要和现状积极开发课程,因而该班班本课程开发多,课程教学效果也较好。

(二)研究方法

研究选取S园的Z班为个案研究的对象,对Z班进行了为期四个多月的自然观察,调查Z班教师进行课程开发的现状,重点观察Z班教师在生活活动、游戏活动、集体教学活动中进行创生的活动,并在教师允许的情况下进行记录,记录包括事件发生的时间、地点、人物以及整个过程。

三、S园Z班班本课程开发现状

Z班的班本课程目前正处于探索阶段,有“小组评星”“混班牌制作”两个课程样态,分别从课程背景、课程目标、课程内容与组织、课程实施、课程评价五方面呈现这两门课程的开发情况。

(一)“小组评星”课程

1.课程背景

“小组评星”是Z班教师利用教室外面的一面绘画墙而开展的课程。因为绘画墙面积大小不足以让Z班所有幼儿同时参与涂鸦绘画,所以有幼儿提出需要换小组同伴的要求。因此,教师以参加绘画墙活动为奖励,让幼儿分组进行绘画,小组组员参与评星活动也能促进组员之间的沟通交流。

2.课程目标

满足幼儿对绘画墙的好奇心,激发幼儿对涂鸦活动的兴趣;缓解幼儿与小组成员的矛盾、促进幼儿之间的友好相处、营造良好的集体氛围;培养幼儿的绘画能力、树立正确的审美观。

3.课程内容与组织

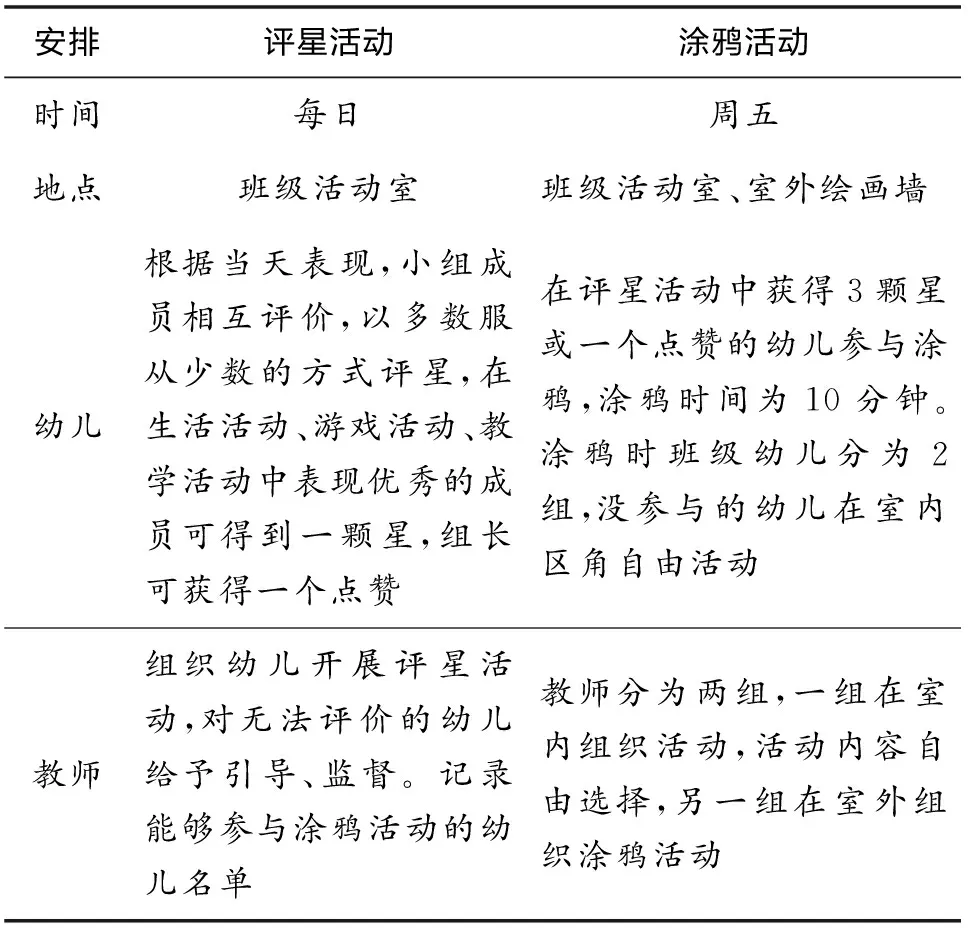

“小组评星课程”分为评星活动和涂鸦活动两部分。

(1)评星活动

根据幼儿参与当天的表现,每位组员每天可得一颗星,组长可得一个点赞。班级教师在放学之前的随机时间组织幼儿对小组组员进行评星,标准由小组成员自定,教师只进行组织和提示。各小组需在活动时间内完成小组评星,未完成的小组,小组成员和小组长都不能得到星或点赞。

(2)涂鸦活动

小组评星一周进行一次统计,如果一周内获得三颗星或一次点赞的幼儿能够得到一次兑换机会,机会可叠加,获得机会的幼儿可以参加由教师组织的室外涂鸦活动。涂鸦活动由教师提供材料,幼儿在教师指导下自由涂鸦。

4.课程实施

“小组评星”课程实施的具体信息如表1所示。

表1 “小组评星”课程实施

5.课程评价

课程有利于小组成员相互交流,增强幼儿的合作意识与团队精神,锻炼幼儿的语言组织能力,提高幼儿的表达水平。同时,还可以促进小组成员之间相互了解,有利于班级和谐发展,营造温馨的班级氛围。但活动处于初步开发时期,幼儿对活动流程尚未完全了解,且教师人数有限,无法进行个别和小组具体指导,只能整体指导。因此,在幼儿小组讨论时容易产生混乱,破坏纪律的行为时常发生。小组内部评判标准会受到幼儿情绪或小组成员之间相互竞争的影响,容易被破坏,更加需要教师的单独指导。

(二)“混班牌制作”课程

1.课程背景

混班牌的制作活动是在园本“混班活动”课程的基础上开展的班本课程。进行混班游戏时,中大班幼儿脱离本班教师监护,到其他班级自由活动。Z班教师为防止幼儿在活动中走丢,便将此活动班本化,为幼儿制作姓名牌。在活动开始前,Z班教师向幼儿介绍姓名牌的制作方法,通过提出有关混班活动的问题,让回答正确的幼儿获得混班牌的制作材料,制作完成混班牌的幼儿才能参加混班活动。

2.课程目标

通过活动促进幼儿对混班活动的规则了解,增强其规则意识,维护活动的正常秩序;给幼儿制订姓名牌,加强活动管理,防止幼儿走失,有利于保护幼儿的人身安全;培养幼儿的动手制作能力,提高其独立完成活动任务的能力。

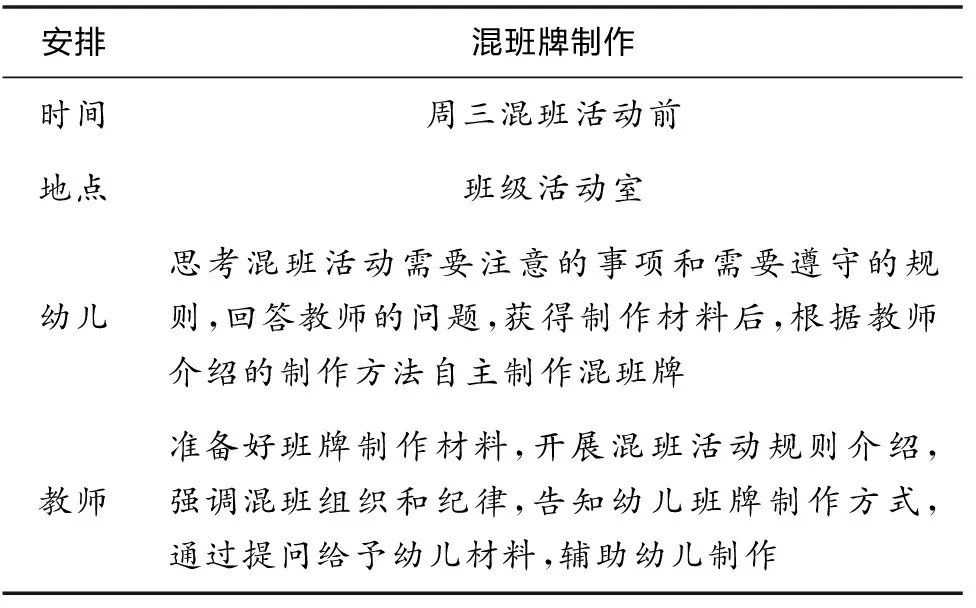

3.课程内容与组织

在混班活动开始前,开展混班牌制作活动,幼儿在回答问题正确后才能获得混班牌制作材料。教师提问的内容包括如何对待其他班级的区角玩具?如何对待其他班级的幼儿或教师?什么样的行为才是礼貌的行为?回答合理的幼儿就可以领到混班牌制作材料。幼儿领取到材料后需要写上自己的姓名和班级,不会写字的幼儿可以用画画的方式代替,最后贴上自己的照片,完成混班牌的制作。混班游戏结束后,幼儿再将混班牌还给教师。

4.课程实施

“混班牌制作”课程实施的具体信息如表2所示。

表2 “混班牌制作”课程实施

5.课程评价

幼儿参加活动前必须制作班牌,以此加深幼儿的规则意识培养幼儿主动的内省习惯。混班牌制作不仅能加深幼儿对于混班游戏的规则意识,而且通过这种方式能够让幼儿更加珍惜、保管好混班牌,珍惜混班游戏。

四、Z班班本课程开发存在的问题

(一)目标不清晰,效果不尽如人意

“小组评星”的目标之一是促进小组成员之间的沟通,营造温馨的班级氛围。这一目标是从班级层面出发制订的,但因这一层次的目标不符合幼儿具体情况,对幼儿来说存在一定的难度,活动中小组内部竞争时常会导致课堂混乱,其目标也难以达到。另外,“混班牌制作”活动的主要目标是幼儿能掌握活动规则进而内化规则,但这一目标与园本“混班活动”的目标结合不够紧密,导致园本“混班活动”的目标弱化,班本“混班牌制作”课程也难以达到很好的效果。

(二)内容选择上较为随意,与园本课程结合较差

以“混班牌制作”为例,教师本想利用园本课程资源,开发适合本班幼儿的班本课程,但经验不足,导致实施过程中存在一些问题。

园本课程是班本课程开发的基础和来源之一,在利用园本资源的情况下,教师要结合幼儿的一日生活实际情况了解班级幼儿身心发展需要。[5]但由于时间短、工作任务太重,教师自身分身乏术,很多情况下来不及将幼儿的发展需求转化为活动内容。[6]Z班在班本课程内容选择上较为随意,多凭教师经验选择,且与园本课程结合较差。

(三)实施过程中缺乏组织性

Z班班本课程多以小组分工合作或个人独立进行的形式开展,能够尽可能地考虑到每个幼儿的情况。如“小组评星”活动的实施过程中,幼儿的身份不仅是活动参与者,还是活动规则的制订者,可以在活动中根据自身情况向教师提出请求或意见。一般来讲,教师在活动中应采纳幼儿的有效建议,对活动实施过程加以调整,从而达到最佳效果。

活动过程中教师应最大限度地给予幼儿自主权利,激发幼儿兴趣。但是,实施过程中教师只起监督作用,容易导致活动缺乏组织性。

(四)评价主体单一,缺乏家长参与

班本课程在评价方面不仅注重教师评价,而且注重家长的反馈。陈俊梅认为,家长有参与班级主题课程内容选择、班级主题课程实施以及班级主题课程评价的权利和义务。[7]多元的评价能为课程带来不断的生成与变化,这样的变化是一个长期的过程。例如,“混班牌制作”课程中,家长完全没有参与,甚至不了解这项活动,因此该课程缺少了家长的评价,家园合作水平有待进一步提高。

五、幼儿园班本课程开发的建议

(一)明确目标,充分利用园本课程资源

首先,要建设有利于班本课程开发的园本课程体系,在此基础上进行资源整合,提高班本课程的可实施性。其次,要科学地开发班本课程,充分了解幼儿园资源和班级实际情况,选择合适的课程资源,采取多元的开发方式。以“混班牌制作”为例,该课程以园本课程为开发基础,在一定程度上提高了可行性,但在整合资源时,应优化活动方式,明确活动时间,避免时间冲突。因此,要明确开发目标,适度选择园本资源,将园本资源科学地与班级资源结合起来,侧重满足幼儿的个性化需求,灵活寻找班本课程生长生成的机会,提高班本课程的可实施性。

(二)丰富课程要素,内容贴合幼儿生活

为解决班本课程要素不全、系统性缺失的问题,首先应丰富课程要素,满足幼儿各个领域的发展需求,让各个领域的内容都融合在班本课程当中。课程开发要围绕幼儿的领域核心素养,不仅要推动课程纵向的发展,而且要促进课程横向的相互联系,以适应儿童个性发展的需要。[8]例如“小组评星”课程,涉及较多的是幼儿的德育、体育与美育发展,缺乏劳育、智育要素。因此,可以在活动开始前普及涂鸦的发展历程、涂鸦的操作方式等,在课程结束后让幼儿自行组织清理涂鸦工具,以促进幼儿的探索意识发展、培养幼儿的劳动意识和劳动习惯。其次,课程内容应当贴合幼儿生活,同时要有创新之处,能吸引幼儿注意力并符合幼儿探索意识的发展需求。最后,需要考虑个别幼儿的特殊需求,班本课程的“本”在于幼儿,班级中幼儿的个性需求应重点考虑,适时增加、删减、替换园本课程内容,以适应本班幼儿发展的需要。

(三)实施过程加强家园合作

第一,要求家长从被动走向主动,鼓励家长积极参与班级活动,让幼儿园和家长形成双向互动。第二,要让家长资源成为课程开发的独特资源,给家长提供更多的评价平台和机会。例如,“混班牌制作”活动可以在活动开始前一天邀请家长和幼儿一起制作“班牌”,这样既能发挥幼儿的活动主体地位,又能使家长参与其中,形成良好的三方互动。第三,教师要做好课程反馈,通过上传照片、视频、家长开放日、家访等方式及时向家长反馈、分享幼儿在课程实施后的成长变化,让家长看到班本课程对幼儿成长的积极作用。第四,教师要根据家长特点,制订有针对性的家长参与计划,让每位家长都能理解本班课程。家长是最了解幼儿状况的人,家长积极主动地投入班本课程的开发与实施,有利于班本课程的发展。

(四)重视幼儿身心发展,采取多元化评价模式

为丰富班本课程的开发,评价模式应具有规范性,评价主体应多元化,这样才能帮助教师反思课程开发存在的问题。[9]班本教育发展需要由教师团队、学生、家长共同参与,评价环节也需要共同体的参与,评价主体要多元化。[10]多元化首先要求在实施过程中有教师自评、幼儿反馈、家长意见、教师群体和专家等多种形式的评价。其次是实施结束后也需要让多元主体进行多元化评价,让每个评价主体都有机会发表建议,确保评价更加全面。[11]最后,班本课程的开发需要教师基于基本的开发模式,不断在实践中推进,利用多元评价模式灵活调整各个要素,不断促进评价向完整和系统化发展,使课程更适应班级幼儿身心发展需要。

(五)提高教师教学技能,夯实课程开发能力

在班本课程开发中,教师需要主动地收集各种资料,了解班级幼儿的需求,探索幼儿园课程、幼儿园评价、儿童心理发展等相关知识。教师的课程意识反映着教师对课程系统的理解和在教学实践中对课程的把握与创造程度。教师还需提高课程开发的意识,并在实践过程中不断摸索、吸取教训、总结经验、提高随机应变能力,在面对教学中出现的特殊状况时能做出适当的反应和灵活的调整。如Z班教师在面对“混班牌制作”课程时间与园本课程冲突时,应及时调整活动方式或者增加教师人数,避免压缩园本活动时间,降低幼儿活动体验。总之,提高教师教学技能,夯实课程开发能力,不仅能够解决当前课程的问题,而且是促进幼儿发展的需要。