鲁班显圣传说的情节结构分析

孙嘉彤

(上海大学 文学院,上海 200444)

鲁班,又叫“公输般”或“公输子”。鲁班传说是巧匠、名医传说中数量最多、流传最广的一种。这类传说从多个方面展现鲁班形象,有的表现他技艺高超,有的表现他信守承诺,有的表现他勤劳勇敢……还有一种着重表现鲁班利用自己的技艺帮助人们解决建筑过程中遇到的难题,我们可以称之为“鲁班显圣传说”。本文主要运用故事形态学的研究方法,借鉴刘魁立先生对民间故事形态结构的分析方法[1]1-16,选取钟敬文主编的《鲁班的传说》[2]、祁连休编的《鲁班传说故事集》[3]以及甄茂枢搜集整理的《鲁班和老君》[4]中的35个鲁班显圣传说,对其进行情节母题分析,以期呈现这类传说的结构特点。

一

鲁班是工匠行业的祖师爷,关于他的传说始终离不开他在工艺方面的神奇技巧和勤劳精神。但是,鲁班传说不止这些内容,各地关于鲁班修建某一历史建筑的传说通常的情节是:建筑工程进行到某一阶段时,领工或匠人遇到了无法解决的难题,尤其承接的是皇家或者官府的工程,如果无法顺利解决就会面临惩罚甚至杀头之祸。此时鲁班就会以凡人面目降临,或是落魄不起眼的老头,或是仙风道骨的白发老人,或是青年后生,或是幼稚孩童……无论何种形貌,鲁班都会通过一些手段直接或间接地帮助匠人解决难题,然后悄然离去,绝不声张自己的功劳。这类鲁班显圣传说的情节结构稳定,人物特色鲜明,可以归为一类加以分析。

到目前为止,被搜集整理为书面文本的鲁班传说集已有多部,其中以《鲁班的传说》收集的文本最多,达95篇,其中包含22个鲁班显圣传说。较为典型的有《样楼》[2]117-119、《玉泉山和宝塔》[2]123-125等。《样楼》讲的是皇帝老儿下旨修建一座九丈九高的城门楼,修建的时候大家发现东北角高了一些,束手无策之时,一个不起眼的壮汉突然出现,一下就攀上了脚手架,不一会儿又跳下来消失不见了,而后大家发现东北角的高度居然正常了,人们这才醒悟过来,壮汉是鲁班的化身。其他传说集中也有关于鲁班显圣的传说,如《鲁班传说故事集》中的 5 则:《门》[3]22-23、《一张桌子》[3]59-61、《鲁班石》[3]69-76、《蝈蝈笼子》[3]85-87、《祈年殿的故事》[3]88-89;《鲁班和老君》中的6则:《鲁班运碑》[4]17-20、《故宫角楼的故事》[4]21-25、《正定大佛寺》[4]26-29、《“盐(檐)短了”》[4]33-35、《景州塔》[4]36-38、《讨气(掏砌)》[4]39-41。当然,鲁班传说数量众多,本文在样本的提取上不务求详尽,本文所选的35则故事,基本涵盖了鲁班显圣传说中常见的情节母题。就如普罗普所说的那样:“包含各种情节的100个故事已经绰绰有余。形态学家在发现已经找不到什么新的功能项之后,就可以画上句号,而下一步的研究将按照另一条路线进行。”[5]21本文研究鲁班传说也不求样本众多,只要情节结构分析够用即可。

钟敬文先生在《鲁班的传说》前言部分就指出,在鲁班传说中,这种鲁班帮助工匠解决建筑工程难题的故事构思是很常见的。[6]在《中国民间文学概论》中,为了论述传说的艺术特征,黄涛也列举了鲁班利用手艺扶弱济贫的故事类型。[7]可见,这类传说是鲁班传说中的重要组成部分。田华对鲁班传说的情节类型作了区分,其中罗列了“排忧解难”系列,认为它的形式是相对固定的,并指出之所以将它与巧智系列区分开,是因为它虽然在某种程度上也展示了巧智,但重在表现鲁班的急他人之所急乐于助人的品质。[8]田华所谓的“排忧解难”系列传说,也就是鲁班显圣传说。本文借鉴刘魁立先生对“狗耕田”故事类型分析的研究方法[1]1-16,从中心母题出发,勾画出鲁班显圣传说的情节基干和生命树结构。

二

刘魁立先生的《民间叙事的生命树——浙江当代“狗耕田”故事类型文本的形态结构分析》一文深刻影响了近些年的民间文学的研究方法,并引发了一系列讨论。他运用故事形态学理论对“狗耕田”故事的28个文本进行了共时性的比较研究,对这些文本的母题链、情节和结构进行总结,提取它们的中心母题,再通过对不同类型变体之间的比较分析,描绘出它们共同的情节基干,最终绘制出体现该故事类型所有单元和变体的树状结构图,即民间叙事的生命树结构图。刘立魁先生认为,这种生命树结构,特别是其中的中心母题和情节基干,是辨识是不是类型的基本依据。[1]10-11正是基于这一论述,本文认为具有独立中心母题和情节基干的鲁班显圣传说也是一个独立的故事类型。

相比于民间故事,传说的文本不仅简繁不一,而且在黏附效应的影响下,情节变化也很大,同时也糅杂了很多其他故事的情节母题。但是,通过比较可以发现,不管鲁班显圣传说的历史背景、讲述地域和情节母题如何变化,它的各个功能项之间都存在着相似的结构。例如,“建筑工程遇难题”是该传说构成的情节基础,它的存在具有必要性,是引出后续鲁班显圣的前提,突出鲁班救人于危困的事迹。除此之外,常见的母题还有“鲁班化身行为怪诞”“工匠善待鲁班化身”,等等,但这些并非是构成该类型传说的中心母题。而“鲁班显圣帮忙”(鲁班化身凡人帮助工匠)才是该类型传说的中心母题,也是该类型传说相比于其他鲁班传说最为突出的特征。这一母题不仅是前面建筑工程遇难题的结果,也是后续难题如何被解决等众多情节的生发点。不论传说情节如何变化,这类传说都有着这一共同的中心母题,依托于这一中心母题,附加新母题创生新情节,于是衍生出该类传说的“类型变体”[1]1。

本文共区分出鲁班显圣传说的7个类型变体,现将它们罗列出来,并逐一加以分析比对。类型变体一:1.建筑工程遇难题;2.鲁班化身凡人帮助工匠;3.难题解决。此变体的文本数量最多,包括《鲁班的传说》中的《上屋梁的故事》[2]72-73、《样楼》、《玉泉山和宝塔》、《两斧一楔》[2]138-140等10个文本,以及《鲁班和老君》中的《鲁班运碑》。此变体中的传说情节结构最为简单,通常以“建筑工程遇难题”为开头,以“难题被顺利解决”为结尾。值得注意的是,《鲁班的传说》中的《合嘴飞龙柱》[2]176-179与《巧造老龙窝》[2]180-182两个文本并未严格按照情节基干展开,而是跳过了建筑工程出现难题这一情节,直接进入鲁班化身凡人来到施工地点的情节,讲述鲁班如何做出精美龙头、如何让石龙合嘴以及如何造出让众人惊叹不已的老龙窝。但是,这些文本仍然属于此类变体,因为难题在文本中虽然没有被直接点明,但建筑工程的“缺失”却是已经预设好的伏笔,而这一缺失必定是要靠鲁班出场来弥补的。《合嘴飞龙柱》开篇即叙述阳台宫石柱上的云龙如何生动形象,以及一条合嘴的飞龙如何悠闲自得、引人注目,这就暗示了这些石雕非普通匠人所做,那么在鲁班出场之前,阳台宫的修建工程就是“缺失”的,如果没有鲁班精彩绝伦的技艺,就不会有这座奇巧建筑。所以在这里,“难题”与“难题被解决”是成对的情节,就像普罗普分析功能项时所指出的那样:两个成对的功能项,其中一半可以脱离另一半单独存在,而这并不妨碍另一半在故事情节中所起到的作用。[5]25另外需要补充的是,判断是否构成新的类型变体,是以故事情节是否有新增的母题链为标准,这也是刘魁立先生在书中特意指出的一点。[9]而《上屋梁的故事》《玉泉山和宝塔》两个文本,虽然在结尾处新增了洒糯米糍粑和铁锅沿渗出清泉的叙述,却只是对民间习俗和自然景物成因的解释,是讲述中衍生出来的一种枝节,其故事形态功能是有限的,并不构成新的故事类型。

类型变体二:1.建筑工程遇难题;2.鲁班化身凡人帮助工匠;3.难题解决;4.难题的始作俑者或恶人得报应。此类变体在情节上并无过多发展,相比于变体一,仅在结尾新增了始作俑者或恶人得报应这一情节,包括《鲁班的传说》中的《金鸡叫,凤凰声》[2]173-175、《定风仙珠》[2]195-198、《花桥的故事》[2]241-245和《鲁班传说故事集》中的《一张桌子》4个文本。所谓“始作俑者或恶人得报应”,有时候是以比较直接的方式实现的,如在《金鸡叫,凤凰声》中,贪官在查看盖好的大庙时,被门上的龙伸出爪子抓住,吓破了胆;有时候对于恶人的报应没有直接的陈述,如《定风仙珠》中的道总利用花言巧语在皇帝面前抢走了本属于鲁班的功劳,还得到了皇帝的重赏,但在传说的结尾却有交代:“如今,游客到金殿游览,再也不信有关定风仙珠的谎话,而是由衷地赞叹工匠们巧夺天工的技艺。”[2]198如此一来,以鲁班为代表的能工巧匠们就得到了平反,而坏人的欺诈把戏也被揭穿,也就实现了“始作俑者或恶人得报应”的情节功能。

类型变体三:1.建筑工程遇难题;2.鲁班化身凡人帮助工匠(托梦启示);3.难题解决;4.工匠善待鲁班化身的凡人;5.再次帮助工匠;6.难题解决;7.再遇难题;8.鲁班再托梦;9.难题解决。以《鲁班的传说》中的《蓟州观音阁》[2]143-127为代表的这一类变体,情节最为复杂,贯穿着故事讲述的重复法则。鲁班帮忙和难题解决的情节出现三次,第一次鲁班是以托梦的形式,在梦中给负责监修的尉迟敬德以启示,间接帮助他解决建筑工程中遇到的难题;第二次鲁班直接化身为一个老头,通过说怪话“盐短”(谐音“檐短”)给匠人以启示,帮助他们解决难题;第三次还是以托梦的形式,帮助尉迟敬德敲定了写匾的人选。这是民间故事中常见的连贯式结构,主要特征是按时间先后顺序,以一人一事为主线,连贯地展开叙述。此类型变体属于重迭式或三迭式,类似于“三兄弟寻宝”“解三个难题”这样的情节结构。[10]此外,这类变体新增了“工匠善待鲁班化身”的情节。当鲁班所幻化的不起眼的凡人出现时,人们首先会把他当成普通人对待,其中最常见的就是招待鲁班吃饭,而后引出鲁班帮忙或者给启示的情节。如《蓟州观音阁》中,鲁班的第二次化身是一个吃不上饭的老木匠,众工匠用普通的饭菜招待了他。

类型变体四:1.建筑工程遇难题;2.工匠善待鲁班化身的凡人;3.鲁班化身凡人帮助工匠;4.难题解决。此类变体包括《鲁班的传说》中的《双塔上顶帽》[2]147-149、《悬梁吊柱》[2]152-155、《接驾亭》[2]231-233、《木塔》[2]281-2824个文本,相比于变体三,它保留了“工匠善待鲁班化身”的情节。如《双塔上顶帽》中,虽然佛灯和尚没有重视鲁班的才能,但因为他让两个小僧带鲁班去厨房吃饭,才有了后续鲁班的启示和建议。通过变体三、四中出现的此类情节可知,无论人们一开始对鲁班的态度是尊重还是轻视,都会给鲁班安排一个普通岗位或者招待一顿吃食,之后鲁班就会帮助大家解决难题,然后又悄然离去。有时鲁班会直接利用受招待时所吃的饭菜或碗筷来给人以启示,如《接驾亭》中,鲁班将一双筷子折成四根,戳在饭里构成一个正方形,暗示上亭盖的方法。此外,在这类变体中还存在一种重迭式的结构:1.建筑工程遇难题;2.工匠善待鲁班化身的凡人;3.鲁班化身凡人帮助工匠;4.难题解决;5.再遇难题;6.鲁班再次化身凡人帮助工匠;7.难题解决。这种结构与变体三的重迭式相似,但是重迭并不是构成新的类型变体的因素,它只是母题链或情节段的重复出现。因此,根据情节结构来分类,它可以算作类型变体四的一个亚型。

类型变体五:1.建筑工程遇难题;2.工匠善待鲁班化身的凡人;3.鲁班化身的凡人行为怪诞;4.难题解决。变体五包括《鲁班的传说》中的《圆顶钟楼》[2]186-189、《枣子桥》[2]225-227和《鲁班和老君》中的《“盐(檐)短了”》等6个文本。相比于变体四,变体五有了新的母题,即“鲁班化身的凡人行为怪诞”。所谓“行为怪诞”,是指鲁班被安排在一个普通岗位之后,做出了与岗位不符的、匪夷所思的事情。如《圆顶钟楼》中,鲁班不听指挥,自己默默做起了擀面杖;再如《枣子桥》中,鲁班来修桥,却先让人去买枣。其实,行为怪诞的情节在之前的几个变体中也经常出现,它们有时是做出的事怪诞,有时是说出的话怪诞,本质都是表现怪异。但是,谈吐怪诞的母题在此类变体以外的文本中都没有形成独立的情节段,而是穿插在其他情节之间。而当这一母题形成独立的情节段时,它就起到了替代情节基干中“鲁班化身凡人帮助工匠”这一步骤的作用。变体五中还包含比较特殊的一类,即《鲁班的传说》中的《十七孔桥是怎么修的》[2]114-116、《神徒弟修建漳江阁》[2]209-212和《鲁班传说故事集》中的《鲁班石》《祈年殿的故事》4个文本。首先,如果严格按照故事的叙事顺序来看,这类故事中的“建筑工程遇难题”情节并没有在故事开头出现,而是设置在“鲁班化身的凡人行为怪诞”之后。例如《神徒弟修建漳江阁》中,鲁班化身的傻徒弟干了很多傻事,被师傅瞧不起,而后工程遇到难题,傻徒弟出手解决。但是,在故事开头,建筑工程的难题并不是缺失的,它往往是一种隐患性的难题,因此只有在渲染了工头或者领导者傲慢自大以后,难题才得以点明。其次,在这一类变体中存在着一种情况:“工匠善待鲁班化身的凡人”这一母题在其原有位置上的体现并不明显。按照原有顺序,善待鲁班化身是安排在“鲁班化身的凡人行为怪诞”之前的,但是在此类变体中,“鲁班化身的凡人行为怪诞”之前往往只有众人嘲笑或轻视他的情节,而善待的情节往往安插在该情节与“鲁班化身凡人帮助工匠”之间。这其实并不奇怪,因为“工匠善待鲁班化身的凡人”这一情节虽然是出于善有善报的视角,为鲁班后续的帮助作了铺垫,但是从情节功能来看,这一情节只是为鲁班化身在工地上留下来提供了原因。

类型变体六:1.建筑工程遇难题;2.鲁班化身的凡人行为怪诞;3.难题解决。此变体包括《鲁班的传说》中的《枣子桥》和《鲁班传说故事集》中的《门》《蝈蝈笼子》等7个文本。与变体五不同的是,变体六没有“工匠善待鲁班化身的凡人”的情节,只保留了“鲁班化身的凡人行为怪诞”这一情节。此外,从两个变体的文本中可以发现,“工匠善待鲁班化身的凡人”与“鲁班化身的凡人行为怪诞”之间的关联并不大,二者都指向后续“鲁班帮助工匠”的情节,但也都可以脱离对方而单独存在。

类型变体七:1.建筑工程遇难题;2.工匠想办法解决却失败;3.鲁班化身凡人帮助工匠;4.难题解决。这类变体只有一个文本——《鲁班的传说》中的《十八锔的传说》[2]145-146,它将“工程遇难题”这一情节段拆分为两段,新增了工匠自己想办法解决却失败的情节。总体来看,这一情节也属于工程遇难题的一部分,但由于情节中出现了“难题——解决——难题——解决”的反复式结构,所以单独罗列出来。

三

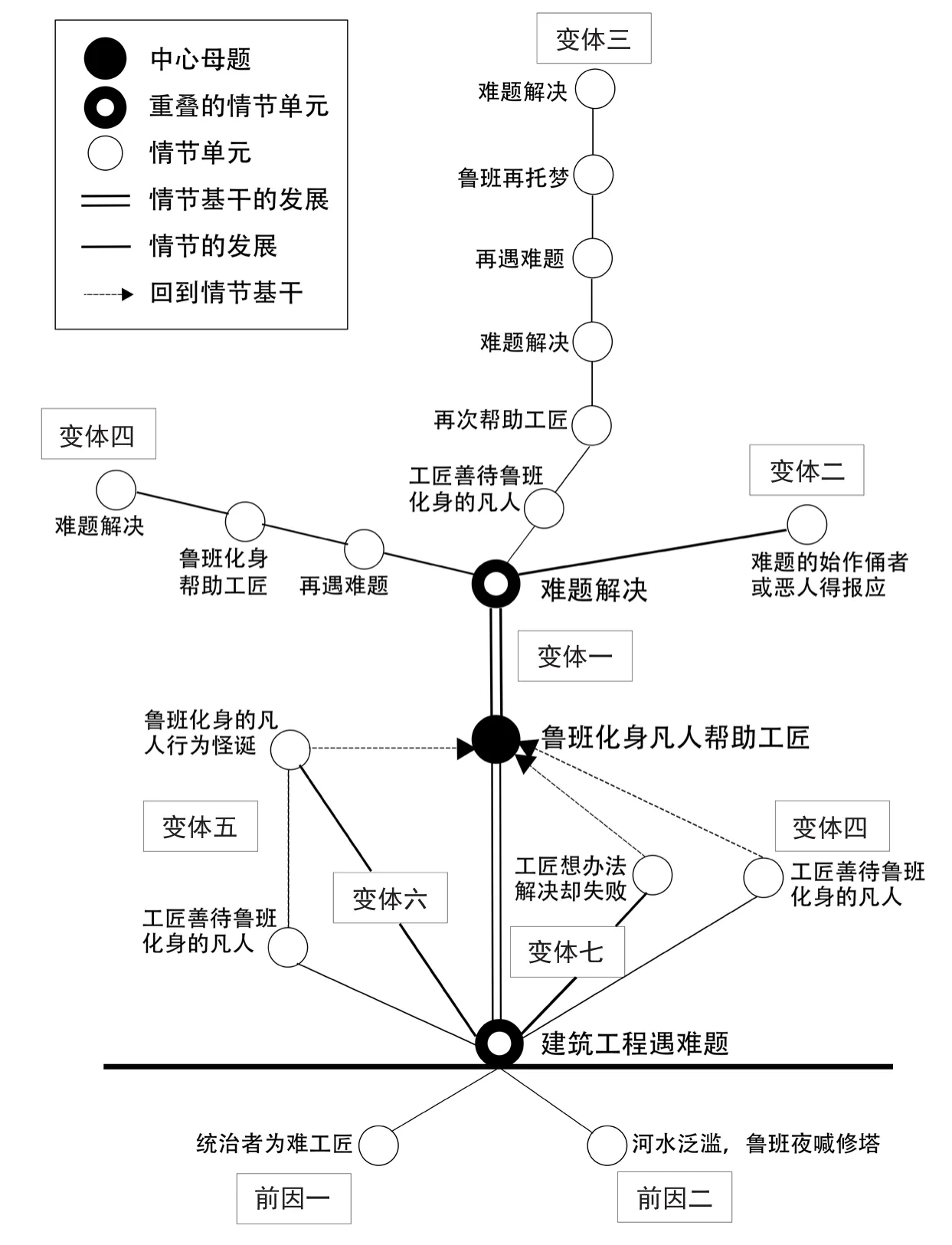

刘魁立先生在分析“狗耕田”故事情节结构时,绘制了民间故事的生命树结构图。本文在分析了鲁班显圣传说的所有变体之后,依照他的方法,试将这些类型变体的所有母题链叠加起来,绘制出传说的生命树结构图。

必须说明的是,由于传说与故事之间的区别,传说往往需要围绕某地的客观实在物进行叙事,并且受到此物的限制,形成较多变异文本。所以,出于真实感的考量,传说在展开故事情节之前,往往先要进行背景叙述。艾伯华在《中国民间故事类型》中就使用了“前因”来表示一个类型故事的前置部分,例如“乐于助人的动物:猫和狗”[11],它的前因包括“某人因为善待乔装打扮的神而得到宝物”和“蛇用夜明珠报答主人”等。在这种关于归还宝物的故事类型中,主人公一开始是如何获得宝物的并不属于情节基干的部分,它是对故事背景的叙述,是可以置于情节基干之前的。因此,本文参考艾伯华的研究方法,将这种叙事成分称为“前因”,并体现在生命树结构图中。

在鲁班显圣传说中,有前因一:统治者为难工匠;前因二:河水泛滥,鲁班夜喊修塔。前因一是最常见的,如《上屋梁的故事》开头交代财主虐待匠人和帮工;《牧羊老人》中,朱元璋下旨重修泰山。不论这个前因是不是后续难题出现的直接原因,它都与鲁班解决难题这一母题形成对比,构成了一种二元对立的结构。前因二比较特殊,它往往由简单或复杂的故事情节组成,在交代故事背景的同时,也产生了部分人物情节,是故事演绎的一部分。《铁塔》[2]169-172中,在交代了黄河泛滥的自然灾害背景之后,又设计了鲁班夜喊修塔的情节,这才引出后面的建筑工程以及工程难题。这样的前因还有很多,它们可能是修塔,也可能是修其他物件;可能是寥寥数语,也可能是非常复杂完整的故事情节,如《鱼抬梁和土堆亭》[2]77-84,它首先花费过半篇幅讲述张师傅和王师傅之间的争斗,而后才进入鲁班显圣的叙述环节。但本文没有归纳此类故事更多的前因和类型变体,这是因为此种前因所产生的新情节在本质上是另一类传说情节或母题与鲁班显圣传说的拼接,它不完全属于鲁班显圣传说,是传说在流变过程中互相拼接、变异的一种情况。且作为一个“箭垛式”的人物,鲁班会吸引很多本不属于鲁班传说的母题和情节加入文本当中,因此它是不稳定的,所以本文对比不作整理,只罗列一项前因以作参考。综上所述,笔者绘制出了鲁班显圣传说的生命树结构图,详见图1。

图1 鲁班显圣传说的生命树结构

绘出结构图不是研究目的,而是研究手段,通过这样的结构图,我们可以获得更多的理论启示。

第一,通过绘制结构图,我们可以找出构成此类传说的情节基干。当我们将所有情节以线性表达的方式罗列出来以后,那些重叠部分就显而易见了。这一部分包含了三个母题链,它们的内核分别是“建筑工程遇难题”“鲁班化身凡人帮助工匠”“难题解决”。在此类型传说中,不论情节如何发展变化,情节基干中的要素都会以固定的顺序出现,如果传说情节不按照这样的情节基干来发展,那么它就应该被划为另一种类型。

第二,通过描绘情节基干,我们可以看到,在这个基干上会生长出一些形态各异的分支,但是,并不是所有分支都代表着新的情节发展。例如,通过图1可以看到,“鲁班化身的凡人行为怪诞”这一母题链是与情节基干中的一个步骤置于同一高度的,这是因为二者在故事发展中的功能是等价的。“鲁班化身的凡人行为怪诞”是“鲁班化身凡人帮助工匠”的另一种演绎,或者说是替代。对于这种情况,刘魁立先生称之为“消极母题链”,它“是和情节基干中的某一个步骤等价的,所以它没有结束或发展情节的功能”[1]11。在图1中,消极母题链是由带箭头的虚线来表示的,因为它们没有创造新的故事,最终还是要回到情节基干上来的。例如,变体五、六、七都是由没有生发出新结尾的消极母题链构成的,虽然在生命树结构图中,它们可以形成新的变体,但是从叙事思维的角度来看,它们应该算作变体一的亚型。

第三,相对于消极母题链,有些母题链是可以起到结束或者发展新情节的作用的。对于这种情况,刘魁立先生称之为“积极母题链”[1]11,在此类型传说中,这些母题链往往出现在“难题解决”这一情节段之后。与消极母题链不同,积极母题链可以改变故事的结局,使故事生发出更多有活力的情节,而且它们不受情节基干的严格控制,生发出的新情节能使故事具备更多的结尾。但是,施东爱在研究梁祝故事结尾的生长方式时指出,生命树的枝端进一步生长的重要动力是“缺失”,在故事情节中,情感和逻辑的缺失会引发“紧张”,而每一个紧张都需要新的母题链来加以消解。[12]在鲁班显圣传说中也是这样,例如,在变体二中,虽然“鲁班帮助工匠解决建筑难题”的核心故事已经结束,但因为恶人还没有得到惩罚,所以故事仍然存在着情感缺失。而这些缺失也是产生此类故事变体的重要原因。但是,与梁祝故事不同的是,鲁班显圣传说的基干往往以“难题解决”作为完美的故事结局,所以此类故事便不存在“英台投墓”这样天生的缺失型结尾。所以,从这个角度来看,鲁班显圣传说是较难生发出积极母题链的。

第四,通过观察消极母题链和积极母题链,我们可以发现积极母题链往往出现在“难题解决”之后,消极母题链都出现在“建筑工程遇难题”和“鲁班化身凡人帮助工匠”之间,而在“鲁班化身凡人帮助工匠”和“难题解决”之间,却没有出现新的分支或要素。其实,情节基干和母题链的划分都是从形态学的角度出发,以一种线性的视角来描摹故事的形态,而这种线性的描摹是虚拟的,并不是传说故事中的现实存在。所以,当我们从结构图的形式研究母题链或情节基干时,不能把它们完全看作具象的单位,而应该视其为一种抽象化的叙事思维。在现实文本中,“鲁班化身凡人帮助工匠”与“难题解决”往往是无法分开的两个部分,它们呈现出一种相互交融、穿插的状态,所以二者不会存在图1中所示的支线情节,来提供其他的发展变化。

刘魁立先生开创的这种研究方法具有普遍适用性。这种研究方法不仅适用于民间故事,同样也适用于传说。如果使用前因的研究方法对传说进行更加细化的结构分析,那么传说叙事的生命树还会变得更加繁茂。相比于如枝桠一般蓬勃生长的基干和枝条,前因的部分更像是传说用来汲取养分的根系,从地方历史和习俗中汲取,也从其他神话、传说和故事中汲取,还从社会生活和时代精神中汲取,从而丰富故事的社会内涵,延伸故事的母题链。