衰而不绝 弦歌不辍

——清末民初苏州昆曲演出论略

王丽梅,朱琳玲

(浙江工商大学 人文与传播学院,浙江 杭州 310018)

苏州是昆曲的大本营,自明代中叶昆曲勃兴一直到清乾嘉时期,苏州地区的昆曲演出始终如火如荼。关于苏州昆曲演出的盛况,张瀚《松窗梦语》云:“(苏州人)乐为优俳。二三十年间,富贵家出金帛,制服饰器具,列笙歌鼓吹,招至十余人为队,搬演传奇;好事者竞为淫丽之词,转相唱和;一郡城之内,衣食于此者,不知几千人矣。”[1]富贵人家组织家班、搬演传奇,贫苦人家参与戏班、谋求衣食,很多苏州人把昆曲演出活动视为重要的娱乐方式和生存方式。万历年间的进士吴江陆文衡在《啬庵随笔》卷四也说道:“我苏民力竭矣,而俗靡如故。每至四五月间,高搭台厂,迎神演剧,必妙选梨园,聚观者通国若狂。”①陆文衡:《啬庵随笔》卷四,转引自孙崇涛、徐宏图:《戏曲优伶史》,文化艺术出版社1995年出版,第174页。通国如狂的演出虽然消耗了大量的民力,但使苏州人沉迷的娱乐方式却沿着既定轨道高速地发展。到了明末,苏州昆曲演出更为繁盛,钮琇《觚賸·正编》卷四称:“明崇祯末,流氛日炽,秦豫之间,关城失守,燕都震动,而大江以南,阻于天堑,民物晏如,方极声色之娱,吴门尤盛。”[2]这种状况一直持续到清乾嘉时期。苏州《竹枝词·艳苏州》对此记载颇多:

剪彩缕丝制锦云,风流男子著红裙。家歌户唱寻常事,三岁孩童识戏文。(其二)[3]37

银会轮当把酒杯,家家装束妇人来。中船唱戏傍酒船,歇在山塘夜不开。(其二十八)[3]42

千金爱浪掷名优,多买歌童拣上流。学会戏文三两本,城隍庙里浪行头。(其三十)[3]43

“三岁孩童识戏文”“千金爱浪掷名优”,苏州演戏蔚然成风,钱泳《履园丛话·旧闻》“安顿穷人”中称:“金阊商贾云集,宴会无时,戏馆酒馆凡数十处,每日演剧,养活小民不下数万人。”[4]26从明朝的“不知几千人”到清朝“养活小民不下数万人”,昆曲演出活动与苏州人民之间的关系越发紧密。然而,这种繁盛仅仅持续到嘉庆时期。嘉庆三年(1798)三月四日,苏州老郎庙立翼宿神祠碑,其碑文说:“……苏州扬州,向习昆腔,近有厌旧喜新,皆以乱弹等腔为新奇可喜,转将素习昆腔抛弃,流风日下,不可不严行禁止……”[5]295-296可见,嘉庆时期苏州昆曲演出活动已经受到了花部演出的冲击,使得官府不得不以政令来压制花部演出,以保昆曲在苏州的地位。虽有政府大力扶持,但自道光以来的昆曲衰颓之势却难以遏制。至民国时期,苏州地区的昆曲演出已经寥寥可数,罕见比较正式的演出。不过,虽然难以再现辉煌时期的盛景,但苏州地区各种其他类型的昆曲活动并未彻底消失,“传字辈”、堂名、曲社等群体尚以一隐、一显两种演出方式在为昆曲续命。

关于苏州昆曲演出的情况,学界多以“衰落”“濒危”统而论之,其衰落的根本原因以及实际演出的存续情况仍模糊不清。本文以观察、分析光绪至民国年间苏州地区剧坛的审美变迁、职业戏班的生存困境以及民间文人曲社、艺人堂名的活动来探讨昆曲在苏州地区衰而不绝的真实状况。

一、喜新厌旧:清末苏州昆曲观众的审美变迁

清朝中晚期以后,绝大部分观众喜新腔而厌旧曲,钱泳《履园丛话·艺能》“演戏”条云:“余七八岁时,苏州有集秀、合秀、撷芳诸班,为昆腔中第一部,今绝响久矣。……近则不然,视《金钗》、《琵琶》诸本为老戏,以乱弹、滩簧、小调为新腔,多搭小旦,杂以插科,多置行头,再添面具,方称新奇,而观者益众;如老戏一上场,人人星散矣。岂风气使然耶?”[4]332《履园丛话》是钱泳亲身游历后的真实记录,书前有道光五年(1825)序,可见道光五年之前昆曲演出在苏州已经遭到了冷遇。此时,苏州梨园虽仍有昆曲演出,但时人“以乱弹、滩簧、小调为新腔”,而“视《金钗》、《琵琶》诸本为老戏”,观众见新腔而“称新奇”,睹老戏而“人人星散”,道光年间的昆曲演出再没有《竹枝词·艳苏州》《履园丛话》中记载的那般繁盛了。

道光年间,苏州昆曲演出虽已不受时人追捧,但是民间戏班尚在,也仍有喜欢昆曲的老观众。至咸、同年间,在经历了太平天国战火的打击后,苏州许多昆曲名班迁往上海演出,苏州当地的昆曲演出活动则比较罕见。光绪年间,战火影响消弭后,苏州梨园俨然已是京剧的天下。《苏州戏曲志》“观戏压塌厢楼”条记载:“苏城外,自晚清京班戏园开演以来,因看楼素不坚固,每当拥挤,常致塌楼伤人。”[6]436观众喜爱观看京剧,以至于出现拥挤楼塌的现象,这种记载在《苏州戏曲志》中还有很多,如“阊门外普安桥京班戏园,座上常满客……塌楼之事经常发生,光绪六年(1880)正月十五元宵佳节,观戏者蜂拥,正在锣鼓喧天,干戈相接……西首包厢楼房又坍塌……”,对京班的追捧以至于数次压塌戏楼,但“戏园仍鸣锣击鼓照常开场”。直到“光绪八年(1882)7月28日普安桥天仙戏园楼上厢房也因拥挤坍塌”,才使得“一段时间内看戏者稍形减色”。[6]436与此相反,城内昆曲戏班的演出却难以为继。“光绪九年(1883)三月起,上海容贵茶园迁至苏州阊门外同乐园原址演出梆子戏,‘观者几无容足之地’,后改演京剧,观众踊跃,城内群庙前开演昆剧,则‘观众寥寥’。”[7]50苏州城内,梆子与京剧的演出如火如荼,喝彩声不绝如缕,而昆曲演出舞台前却“观众寥寥”,一派冷清的景况。关于昆曲衰微的情形,王闿运《湘绮楼日记》也有记载:

(八月)十九日 晴。朱竹石来久谈,至巳始饭。朝食后槃、璋同来,云李玉堂请听戏。步出阊门,入蓬莱戏园,看乱弹梆子,大非苏州雅音,扑打颇灵巧可喜……[8]1580

(十月)十二日 晴。郭辅清约饮,槃仲因要听曲,午前步往,府城祠街戏园破落不堪,人亦寥落,演段尚有法度……[8]1594

这两条日记皆是王闿运于光绪十五年(1889)在苏州时期的见闻。日记中谈及进戏院看戏,看的是“乱弹梆子,大非苏州雅音”,且“扑打颇灵巧可喜”,乱弹梆子凭自身的优点已经收获了观众的认可。相反,与友人前去听昆曲,却发现“戏园破落不堪,人亦寥落”,虽然昆曲演出一如既往地“尚有法度”,但却是曲高和寡,进入了发展困境。至宣统时期,苏州昆曲演出则进一步衰落,渐入绝境,徐珂《清稗类钞·戏剧类目录》“昆曲戏”记载云:

光绪时,沪上戏园,仅有天仙、咏霓、留春诸家,皆京剧也,惟大雅为纯粹之昆剧。依常理论,昆剧应受苏人欢迎,顾乃不然。虽竭力振作,卖座终不能起色。维持数载,卒以顾曲者鲜,宣告辍业。社员大半皆苏产,相率归去。或习他业,或为曲师,贫不能自存,几至全体星散。越数载,始有人鸠集旧部,组织聚福园,开演于苏垣之府城隍庙前,虽不能发达,然尚可勉支也。及阊门辟马路,大观、丽华诸园接踵而起,冶游子弟,趋之若鹜,聚福遂无人顾问,不得已,遂又歇业。然诸伶既聚则不可复散,乃易其名曰全福,而出外卖戏。频年落拓,转徙江湖,旧时伶工,凋亡殆尽,继起者又寥寥无几,宣统时,阒如矣。[9]

昆班艺人在上海时难以与京剧争锋,不得已“宣告辍业”。他们返回苏州后,虽几经惨淡经营,却仍难免“几至全体星散”“凋亡殆尽”。由此可见,昆曲演出在苏州走向衰微不仅仅是太平天国兵燹所致,也不仅仅是昆腔自身声腔与演出的原因。昆曲仍是当年的昆曲,但是观众群体发生了变化,观众的喜好发生了变化。所有的戏曲演出都需要演员与观众互相成就,缺失了观众,演出活动的链条就会发生断裂。因此,苏州地区观众喜爱新腔、追求热闹才是影响昆曲演出走向的深刻内因。

二、时断时续:清末苏州职业昆班的生存困境

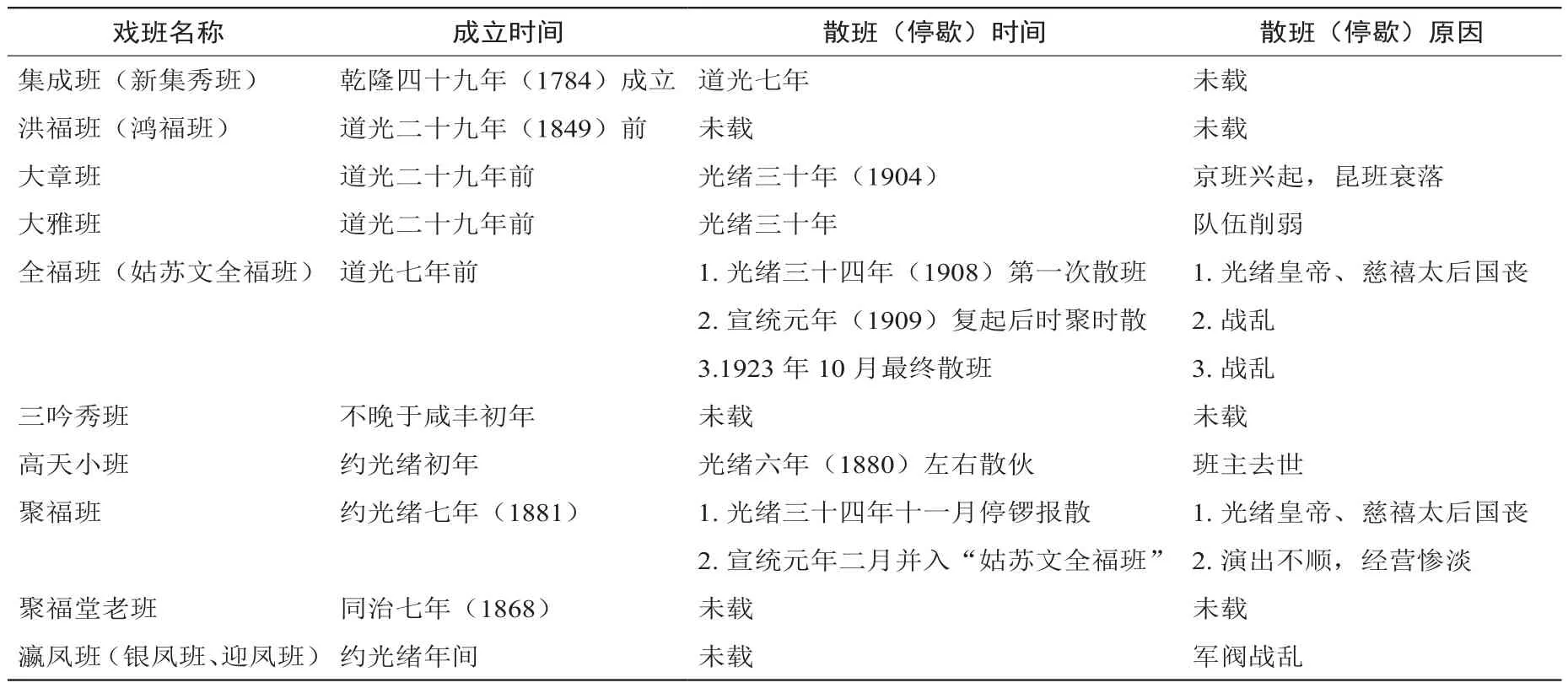

苏州昆曲家班在雍正禁戏令后骤然衰落,民间的职业昆班则与昆曲演出的盛衰相始终。根据吴新雷《苏州昆班考》所统计,清初苏州的职业昆班曾有“百千之数”,其名目可考者亦有“金府班”“全苏班”“延秋班”“含香班”“凝碧班”“妙观班”“雅存班”“织造部堂海府内班”“合秀班”“莲喜班”“松秀班”“集成班”“集秀班”以及苏州老郎庙《历年捐款花名碑》题名中的46个苏班,然而至清末,职业昆班只剩下“集成班(新集秀班)”“洪福班(鸿福班)”“大章班”“大雅班”“全福班”“三吟秀班”“高天小班”“聚福班”“聚福堂老班”“瀛凤班(银凤班、迎凤班)”等十个,职业昆班的数量大大减少。[10]就是这些为数不多的昆班也大多在清末的风雨飘摇中停锣、散班。

清朝末期,苏州可考的昆班除“集成班”外都建立于道光之后,停歇、报散的时间集中于光绪、宣统年间,散班的原因则多种多样(参见表1)。在这些戏班中,“全福班”的兴衰是清末苏州昆班发展过程的缩影之一。根据吴新雷《苏州昆班考》一文所述,“全福班”因战乱频发,时局动荡,该班时散时聚。[10]“全福班”创建于道光七年(1827),太平天国之战使其离开苏州,前往上海进行演出。后返苏,又遇同治皇帝驾崩,依例停锣,无法演戏,而又返回上海,进入租界,求取生存之地。但因为上海京班竞争激烈,再次返苏,后移班驻扎于浙江乌镇,又因光绪皇帝、慈禧太后国丧散班。宣统年间曾复起,最终于1923年散班。“全福班”的盛衰不仅体现了清末苏州昆班发展与生存的不易,同时也显现了苏州昆班艺人的努力与坚守。

表1 清末苏州职业昆班成立、散班情况简表

苏州职业昆班衰落,既有花雅之争失利的原因,也有战火兵燹之祸的缘故。太平天国战争爆发于道光三十年(1850),太平军于咸丰十年(1860)攻克苏州,这场战争是苏州昆曲演出史的重要转折点。苏州昆班为了维持生计与避乱,不得不四散逃离,大多数涌向了上海租界。据《江苏省明清以来碑刻资料选集》记载,“自咸丰庚申(十年,1860)……苏城失陷,各班分散逃避,在申者尚存百十余名,在夷场分设两班开演,计文乐园、丰乐园,暂为糊口”[5]304。且咸丰十年,“春夏间,太平军进军苏南,苏州百十余名昆剧艺人避往上海,分设‘大章’、‘大雅’两班,演出于文乐园、丰乐园。少数艺人如旦脚小来喜、小冬至,小面阿宁等去浙江宁波参加老绪元昆班演出,即在宁波落户”[7]48。无论去上海谋求发展,还是逃往宁波避难,苏州昆班艺人逃离大本营,苏州的昆班力量被极度削弱,昆曲演出一度停止。

苏州昆班初入上海演出还比较顺利,“大章班”“大雅班”“鸿福班”等苏州名班皆在上海“三雅园”演出,曾经“盛极一时”,王韬《淞隐漫录》卷十二《名优类志》云:“沪上昔日盛行昆曲,大章、大雅、鸿福、集秀尤为著名。”[11]关于“大章班”“大雅班”在沪上演出的情形,曾朴《孽海花》中有所描述,其第二回写道:

菶如道:不过上海罢了。前日得信,雯青兄请假省亲,已回上海,寓名利栈,约兄弟去游玩几天。从前兄弟进京会试,虽经过几次,闻得近来一发繁华,即如苏州开去大章、大雅之昆曲戏园,生意不恶……[12]

由此可见,至少于同治年间,苏州昆班在上海还是十分受欢迎的。然而,葛元煦《沪游杂记》卷二“戏园”条亦有记载:

自徽班登场而文班减色,京班出而徽班皆唱二黄。迩来京班以丹桂茶园、金桂轩为最,金桂武戏较胜文班,惟三雅园皆吴下旧伶,惜知音鲜矣。其次富春茶园,脚色有大小,天仙茶园京、徽合演。此外丹凤园、同乐园亦以徽调间京腔。[13]131

葛元煦于太平天国战争期间旅居沪上,其《沪游杂记·自序》有“余游上海十五年矣。寓庐属在洋场,耳目所及,见闻遂夥”[13]7句,由此可知,太平天国战争期间,苏州昆班在上海的生存处境并不佳,专演昆曲的三雅园中的吴下旧伶“惜知音鲜”矣。苏州昆班在上海演出的经历大致如陈伯熙《上海轶事大观·二三 娼优》“戏剧之变迁”中所论:

咸、同时戏园中多演昆曲戏,同治初年徽人设满庭芳戏馆于五马路正丰街,于是昔之崇尚昆曲者一变而盛行徽调矣。嗣后京剧渐渐输入,而徽调渐式微,当时如丹桂、天仙诸茶园尚溶化昆、徽、京三剧于一团,而演戏地点多在五马路石路一带。光绪中叶昆曲之势日衰,今竟成《广陵散》矣。[14]

苏州昆班经历战火而星散,出走上海也逐渐抵挡不住京、徽二班的冲击,苏州昆班的衰落真实地呈现了昆曲演出的颓势,也勾勒出清末苏州昆曲不断走向衰落的过程,正如袁祖志《海上竹枝词·续沪北竹枝词》中所写的:“自有京班百不如,昆、徽、杂剧概删除。门前招贴人争看,十本新排五彩舆。”[15]《五彩舆》是京班新戏,深得沪人的喜爱,而昆徽杂剧等其他剧种则“概删除”。此时,京班与徽班已经占据了上海剧坛的半壁江山,苏州昆班的生存空间一再被压缩,几无立锥之地。

为对抗京班、徽班,昆曲演出活动中也借鉴了其他班社灯彩戏、插演杂耍、放烟花及送礼品等时髦的营销方式,一时吸引了诸多观众,但随着这类方式的普遍运用,昆曲演出再次失去了吸引观众的卖点。袁祖志《再续沪上竹枝词》云:“京都戏子竞豪奢,衣服披来特地华。形得苏班如乞丐,囚头丧面向人嗟。”[16]京班之“豪奢”与苏班之“囚头丧面”形成鲜明对比,为了维持戏班的生存,昆班艺人不得不依附京班进行演出,在演出过程中偶尔穿插几折昆曲,全本戏演出的机会非常罕见。在此困境中,昆班艺人纷纷离散,直接导致了昆班的散班。光绪四年(1878)年底,名旦邱阿增与二面姜善珍离开“大雅班”,前往天仙茶园演出,开昆班演员以个人身份加入茶园演出的先例;光绪五年(1879),近代昆旦第一的周凤林离开“大雅班”至大观茶园;光绪六年冬,陈兰生离开“大雅班”,加入天仙茶园……苏昆名伶退出戏班而加入上海的各类茶园,严重削弱了苏州昆班的演出力量。光绪十六年(1890),“三雅园”宣布关闭,苏州昆班在上海的演出随之终结。

三、弦歌不辍:清末民初苏州昆曲的坚守与传承

随着花部戏的蓬勃发展,昆腔日趋衰落,苏州的昆曲演出活动越来越少,社会影响力也越来越弱。据陆萼庭《昆剧演出史稿》记载:“昆剧演员主力从同治末叶的一百数十人,到了清末民初时期,急剧下降到三四十人。昆剧事业进入了极度衰败的境地。”[17]263“全福班”培养“传字辈”之前,苏州的昆曲艺人只剩下沈月泉、沈斌泉、许彩金、吴义生、尤彩云、沈锡卿等人。但是,由于昆曲所具有的高度的艺术价值,热爱昆曲的江浙沪等地的曲家开展了各种形式的昆曲保存活动,其中最重要的就是支持“全福班”[18],同时出资创办昆剧传习所,培养了昆曲传人“传字辈”,同时,民间艺人以堂名形式坚持演出,使得昆曲在苏州始终衰而不绝。

从昆曲艺人角度来看,他们在昆曲衰颓的大势中,虽衣食不继,但为挽救衰落的昆曲也进行了持续不断的努力。

一方面,他们通过改革演出方式来延续演出活动,如采取前述的诸多时髦营销手段,再如苏州昆班演出改坐城班的常例为冲州撞府的江湖班。顾笃璜《昆剧史补论》中说:“以苏州的全福班为代表而逐渐转化成的江湖班,在极其艰苦的条件下,坚持全年至少用六分之五以上的时间在农村演出。”[19]132“全福班”退出城市演出市场,转而以农村地区为演出阵地,通过坚持演出的方式为昆曲留下了最宝贵的艺人。昆曲是口述艺术,艺人在则戏在,艺人亡则戏亡,因此,不断地演出是保存艺人演出能力的最直接方式。

苏州昆班也以文班与武班合演的方式力图留住部分热爱昆曲的观众。在艺人与观众的关系上,艺人演戏,观众看戏,二者的密切互动才能保证戏曲活动的顺利展开,因此留住昆曲观众与保留昆曲艺人一样重要。苏州演出向来重文班,然而“由于昆剧在逐渐失去观众,这就促使艺人有了变革昆剧的要求。昆文班与昆弋武班在艺术上不断交流,一度出现了文武合班,这正是昆剧变革的一次尝试”[19]119-120。昆剧文武合班演出的报道多见于《申报》,如光绪四年八月十一日《申报》载《姑苏杂闻》中说:“……又本城班脚色,拟欲搬至黄鹂坊汪姓宅中,所造房屋已有本地武班顶替,同时上场云。”①转引自陆萼庭著、赵景深校:《昆剧演出史稿》,上海文艺出版社1980年出版,第311页。再如光绪六年四月十一日报载《重整戏园》也谈及昆班艺人“邀集武班脚色,拟就该处文武合演”②同①。。文武合班,往往是文班为四,武班为六,戏班力图通过加大武戏的演出比重吸引观众,这种努力到了光绪二十九年(1903)“全福班”演出时初见成效。顾笃璜《昆剧史补论》中记载:“光绪二十九年,苏州的全福班坐城班,由官生黄麻金及作旦陈聚林发起,重整旗鼓,从老郎庙迁戏台至观前旗竿里创设戏馆,正值鸿秀班和关外的迎凤班营业清淡,很多艺人退班弃行,两班所余的艺人就全部并入全福班文武合演。”[19]126“鸿秀班”是绍兴的昆弋武班,“全福班”与其合演,文戏与武戏皆备,演员充足,“尤以文武合演使观众耳目为之一新,一时营业极盛”[19]126。此后,“全福班”便多以文戏与武戏合演方式辗转于江湖,延续了昆曲的生命力。陆萼庭《昆剧演出史稿》谈及光绪中叶之后苏州昆班的情况也说:“光绪中叶以后,昆班一部分主力每年偶尔到上海京班戏园演出数天,或在张氏味莼园作短期公演,大多数时间是转徙江湖乡镇间,与武班合作,一直到清末都是这样。”[17]317文武合演的方式最大程度地挽留了昆曲观众。

另一方面,昆曲艺人也试图借助官府的力量来延续昆曲演出的生命,如申请演出新戏以及申办昆剧学校,等等[18]。虽然这些努力未能改变昆曲演出市场不断萎缩的状况,但这已是艺人为昆曲存续所作出的最大努力。

从文人角度来看,热爱昆曲的文人以曲社为载体,延续了昆曲在苏州的生命,文人成为清末民初苏州昆曲的守护者与传承者。清末,虽然苏州昆班趋于衰落,然而曲社活动却依旧频繁,苏州本地的曲社有“赓飏集”“颂清集”“钧天集”“寄闲集”“正始集”“偲偲局”“陶然社”“东山曲社”“谐集曲社”“禊集曲社”“道和曲社”“幔亭女子曲社”“九九曲社”等。这些曲社大多没有固定的演出地址,社员们时常聚在一起拍曲、唱曲、填词、研究曲律等,几乎每月举行一次。吴新雷先生谈道:“昆曲的流行,历来有专业和业余两大路大军。盖自明清以来,传承昆曲演唱艺术的人才,除了专业的戏班艺人外;另一支队伍便是业余的曲社曲友,这体现了昆曲发展的群众性。业余的曲友主要以清唱为主……这些昆曲爱好者往往自发地形成大大小小的群体组织,称为曲局、曲社、曲集或曲会。”[20]正是这些曲社的活动维系了昆曲演出在苏州的余脉。

同时,晚清以来,一些世家大族延续了学唱昆曲的风气,即使处于时代交替的社会背景中,学曲也依然有条不紊地进行。如张履谦一生痴迷昆曲,专门聘请了江南曲圣俞粟庐为曲师拍曲授艺,又邀请“拍先”纪根和金钩(即沈锡卿)同住补园,此外还聘请昆曲艺人沈月泉、吴义生为其子女授艺。[21]昆剧传习所创始人之一的张紫东是张履谦长孙,他就是在这样的家学传统下习得了昆曲。有着同样经历的还有苏州贝氏家族的贝晋眉,“贝氏家族学昆曲的气氛非常浓厚,从父辈贝澂开始就非常喜欢昆曲,二兄贝仲眉更是如痴如醉,特意聘请许雪楼传授昆曲。受家庭大环境的熏陶,贝晋眉8岁时就开始学唱昆曲,由于其天赋佳嗓,高低音兼备,音调转换自然,学得很扎实,也很有功底,甚至在北京高等工业学校(后并入北京大学)读书时也没有中断学曲。毕业回苏后对昆曲热情不减,孜孜以求,仍以学唱昆曲为主”[22]。贝晋眉昆曲功底深厚,经常登台演出。1919年,贝晋眉创立了“禊集曲社”,且参与组建了“道和曲社”,并于1921年秋与张紫东、徐镜清和穆藕初等人共同创建了昆剧传习所。昆剧传习所培养出来的“传字辈”演员是1949年后昆曲复兴的唯一力量。这些热爱昆曲的文人投入大量的资金、精力,护持昆曲艺人、栽培学子,文人与艺人精诚合作,为昆曲的复兴保留了重生的种子,为昆曲的薪火相传作出了巨大贡献。

四、结语

苏州昆曲演出自嘉庆年间显露危机之后,于清末进入了真正艰难的困境之中。观众喜新厌旧,审美趣味发生由“雅”到“俗”的转变,昆曲抵不住花部乱弹的冲击,在其出生地——苏州——逐渐飘零。然而,由于热爱昆曲的文人与苏州昆曲艺人始终坚持不懈,在苏州剧坛留下了最后的昆曲之声,这对现代昆曲的发展与复苏有着重大意义。

此外,特别值得一提的是,苏州昆曲剧坛还活跃着另外一支重要力量,这就是从明中叶以来的昆曲堂名活动。堂名出现甚早,几乎与魏良辅改革“水磨腔”同时,它以坐唱的形式与舞台演出共同成为昆曲传唱的重要方式。明清两代,苏州及其周边地区的堂名十分繁盛,有“苏州出娄门、常熟出南门”的说法,根据《苏州民间器乐曲集成》所载,苏州曾经有100多个堂名班子,如苏州的“合和堂”,常熟的“春和堂”“宣和堂”“福和堂”“中和堂”“鸿福堂”“绣和堂”“合绣堂”“合和堂”,吴县的“万和堂”,等等。[23]在昆曲家班与职业戏班辉煌发展的明清两代,堂名演出的光芒被遮蔽,但是在昆曲衰微的清末民初,堂名演出则在民间保留了昆曲清音,虽然他们的影响力无法与“传字辈”相比,却使苏州地区始终保留了昆曲演出的身影,他们不辍的演出活动使得昆曲在苏州地区终是衰而不绝。

——深切缅怀薛全福教授