浮针对经皮椎间孔镜下髓核摘除术中疼痛、血流动力学的影响*

吕成国,孙超龙,白玉,陈爽,程慧,梅伟,杨勇

1.郑州市骨科医院,河南 郑州 450000; 2.郑州澍青医学高等专科学校,河南 郑州 450064

腰椎间盘突出症以髓核脱水病变为始动因素[1],以突出髓核激惹神经根引起腰腿不适为临床表现[2],如不能获得及时正确的诊治,会继发椎管狭窄、脊柱侧凸等,严重困扰着人们的身心健康[3]。针对保守治疗无效且根性损害症状明显的患者,经皮穿刺椎间孔镜下髓核摘除术是一种有效的治疗选择[4]。为了提高手术安全性,医生在术中要同患者进行实时有效的沟通,故而采用局部麻醉[5]。局部麻醉不能完全消除术中痛感,术中痛感对患者血压、心律等影响较大,引发出血增多、术野模糊、心脑血管负荷增加等不良后果,增加了手术风险,也降低患者手术舒适度。超前镇痛即防止疼痛刺激引起中枢敏化及降低敏化程度而实现镇痛目的,目前多运用多模式镇痛药物,不可避免地带来镇痛药物的不良反应,故寻找非药物镇痛也是临床工作的研究方向。针刺镇痛效果确切,目前已在临床得到广泛运用[6]。浮针由针刺发展而来,在处理术后残留疼痛方面具有立竿见影的效果[7],且留置软管于皮下,不影响患者翻身活动等,进而尝试在椎间孔镜下髓核摘除术局部麻醉手术前运用,取得了显著减轻术中疼痛及稳定血流动力学等效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2019年6月至2020年6月在郑州市骨科医院微创脊柱科接受经皮椎间孔镜下髓核摘除术治疗的168例患者,按照随机数字表法分为浮针组84例和对照组84例。对照组男56例,女28例;年龄19~58(36.7±4.5)岁;突出髓核:腰4/5节段39节,腰5/骶1节段36节,腰3/4节段9节。浮针组中男58例,女26例;年龄18~57(35.6±3.7)岁;突出髓核:腰4/5节段40节,腰5/骶1节段34节,腰3/4节段10节。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例纳入标准(自拟)①符合腰椎间盘突出症诊断标准;②年龄18~60岁;③经休息、药物、理疗等6个月以上系统治疗无效者;④具备椎间孔镜手术适应症者;⑤心智稳定能配合诊疗且已签署知情同意治疗书者。

1.3 病例排除标准(自拟)①既往接受开放性手术以及针刀、神经根阻滞、臭氧消融、胶原酶等介入手术史者;②合并足下垂等严重神经损害者;③合并有内分泌系统、心脑血管病等严重内科疾病患者;④合并感染性或传染性疾病患者;⑤既往晕针、症状侧下肢皮肤炎症性病变、利多卡因过敏者;⑥合并有认知障碍者;⑦不愿意或不可抗力因素致不能提供完整随访数据者。

1.4 治疗方法所有手术均由同一高年资主任医师带领固定治疗组成员完成,行经皮椎间孔镜下髓核摘除术治疗,围手术期处理及手术操作同常规经皮椎间孔镜下髓核摘除术。

对照组以0.5%利多卡因注射液沿规划的穿刺点及穿刺路径行浸润麻醉。

浮针组患者在术前0.5 h浮针刺症状侧委中穴,无菌包装浮针一套(南京派福医学科技有限公司,苏械注准20152270832)。标记委中穴,循膀胱经以远4~5 cm处逆经朝委中穴进针,平刺快速进针成功后扫散以行针,拔出金属针芯,留置外部软管于皮下并固定,手术结束后拔出。

1.5 观察指标①记录并比较穿刺置管、关节突成形、突出髓核切除时疼痛觉,依视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分[8]赋值:按患者自觉疼痛程度在0~10分之间打分,0分无痛,低于3分为轻微疼感,能忍受,4~6分为中度疼痛,影响睡眠,勉强忍受,7~10分为疼痛难以忍受。②记录并比较血流动力学指标:穿刺置管、关节突成形、突出髓核切除时平均动脉压(mean arterial pressure,MAP)、心率(heart rate,HR)、血氧饱和度水平。③再次手术意愿:手术结束时及术后24 h统计患者如再次椎间盘突出愿意再次接受该术式治疗的比例。④腰椎功能评定:依Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)[9]赋值,10项问答,每项分值0~5分,其中0分表示无任何功能障碍,5分表示功能障碍最明显。总分0~20分为优,21~40分为良,≥41分为差。⑤记录神经损伤、硬膜破裂等手术安全性指标;针刺血肿、感染等浮针安全性指标。

1.6 临床疗效判定标准显效:治疗后腰痛及下肢神经刺激症等不适消失,直腿抬高角度≥70°;有效:腰痛及下肢神经刺激症等缓解,60°≤直腿抬高角度<70°;无效:腰痛及下肢神经刺激症等不适没有减轻或加重,直腿抬高角度<60°[10]。

有效率=(显效+有效)/n×100%

从表4可以看出,改性处理前丝瓜络纤维对Cr2O的吸附率最大,对MnO的吸附率最小。经过三乙胺的改性处理后,丝瓜络纤维对4种离子的吸附量都增加了,其中Co2+的增加率最大,MnO和Cu2+增加率相近,Cr2O的增加率最小。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较治疗后,浮针组有效率为96.4%,对照组有效率为97.6%,两组比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 例(%)

2.2 两组患者不同时间血流动力学指标比较穿刺置管时,两组患者血氧饱和度、MAP、HR比较,差异无统计学意义(P>0.05);关节突成形、减压操作时,浮针组MAP、HR显著低于对照组,血氧饱和度显著高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者不同时间血流动力学指标比较

2.3 两组患者不同时间VAS评分比较穿刺置管时,两组患者VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);关节突成形、减压操作时,浮针组VAS评分显著低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组患者不同时间VAS评分比较 分)

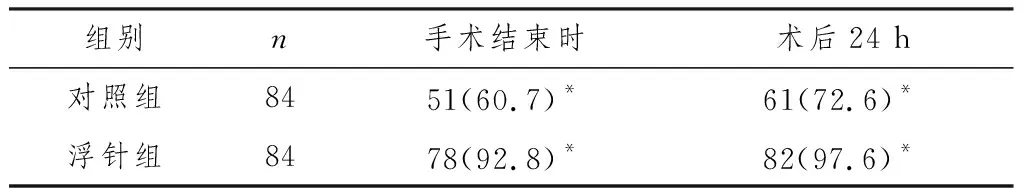

2.4 两组患者再次手术意愿比较手术结束时、术后24 h,浮针组患者再次手术意愿率均高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组患者再次手术意愿比较 例(%)

2.5 两组患者不同时间腰椎ODI比较两组患者术后不同时间ODI均显著低于手术前(P<0.05);但两组同期比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 两组患者不同时间腰椎ODI比较

2.6 两组患者不良反应比较对照组1例在手术快结束时出现类脊髓高压,手术结束后缓解,1例患者术后有恶心症状,禁食2 h后消失;浮针组1例并发脑脊液漏,绝对卧床1周后痊愈,余未见相关手术并发症。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

术中疼痛刺激对患者心脑血管影响较大,血压升高增加术中镜下出血,影响术者信心及手术减压操作,延长手术时间,血压等血流动力学不稳定会增加发生心脑血管意外的风险,疼痛感也降低了手术满意度及对手术方式的认可度,甚至部分患者因无法耐受疼痛而中止手术[20]。有研究表明,联合脊神经后支阻滞麻醉[21]、逐层浸润椎间孔周围[22]等可以提高局部麻醉的效果,但这些方法也只是对局部麻醉方式的改进,临床可重复性还需进一步研究。

“超前镇痛”概念提出后[23],在争议[24]中得到了发展[25],到现在已发展为广义的概念[26],即相对于治疗后所给予的伤害性刺激而言,仍可谓之“超前”。目前,临床往往联合两种或以上作用机制的镇痛药物以发挥围手术期镇痛作用,单纯增加药物剂量或种类,不可避免地会带来药物相关不良反应。联合针刺等非药物的多模式镇痛[27],既能提高镇痛效果,也可减少止痛药的不良反应。针刺镇痛的疗效已被临床证实[28],针刺的“即时镇痛效应”及“后续镇痛效应”是其临床镇痛疗效的基础。浮针是中医针灸治疗在西医解剖学指导下的创新与发展,并不拘泥于传统针灸治疗的皮部理论、近治理论、内经刺法等[29]。皮下疏松结缔组织是其发挥临床疗效的物质基础。浅筋膜刺法是临床安全性的保障,其进针点指向病灶及不求“得气”是对传统以痛为腧理论及“得气”理论的突破,针体的扇形扫散是获得临床疗效的条件[30]。该针法进针点少,且皮下浅刺,损伤重要血管及神经的概率极低,软管留于皮下,规避了金属针具断针的风险,留于皮下不影响肢体活动,在镇痛方面具有针到痛止的效果[31]。张建涛等[32]发现,浮针联合脊柱复位能较好地改善腰椎间盘突出患者的临床症状。浮针在治疗神经性疼痛方面取得了较好的疗效,能有效减轻骨质疏松性胸腰椎压缩骨折术后残留肋间神经性疼痛[33]以及腰椎内镜术后下肢残留症状[34],减缓疼痛造成的焦虑等心理不适,减轻患者病痛。浮针以针刺患肌入针[35]。笔者发现,腰椎间盘突出症患者小腿部肌肉符合患肌表现,按“经络所过、主治所及”理论选取膀胱经穴,基于《四总穴歌》云“腰背委中求”,委中穴为膀胱经下合穴,主治痛症[36],选取症状侧下肢委中穴,穴位以远4~5 cm为入针点,针尖朝向委中穴[37],刚好刺入小腿患肌处,避开腘窝处血管更具有安全性。本研究发现,浮针组患者术中关节突成形时、减压操作时VAS评分与对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。以上表明患者术前接受浮针治疗,即在手术操作这一伤害性信息传入前接受镇痛治疗,在不增加麻药的情况下可减轻患者术中疼痛感。浮针组患者再次手术意愿率(92.8%、97.6%)显著高于对照组(60.7%、72.6%)。同时浮针避免了疼痛刺激对患者血流动力学指标的影响,提高了手术的安全性,避免血压波动增加术野出血的可能,有利于术者更好地行手术减压操作,进而提高手术疗效。临床上未见针刺产生的血肿、感染等并发症,这是浮针浅筋膜针刺安全性的体现。

本研究表明,浮针超前镇痛能显著减轻经皮椎间孔镜下髓核摘除术中疼痛感,且操作安全。