聚焦目标,用核心问题串联单元教学

朱华

【摘 要】核心问题是教学中的关键,用核心问题串联单元教学,可以将孤立的课时进行联结,促进学生结构化地理解知识。以北师大版教材六年级下册“比例”单元为例,对如何“明确单元目标,划定单元重点,确定核心问题,设计教学活动”等环节进行了阐述。通过与目前课堂教学的对比可以发现,用核心问题串联单元的教学模式能够更好地激发学生深度学习,促进学科核心素养的提升。

【关键词】比例;核心问题;核心问题链;单元教学

近年来,随着课程改革的推进,单元已逐渐成为了课程开发与教学实施的基本单位。核心问题是教学中的关键,抓住核心问题有助于学生理解知识本质。以核心问题串联单元教学,可以将孤立的课时进行联结,根据学情制订有序的单元目标,从而促进学生的深度学习,发展学生核心素养。

一、核心问题的含义与价值

(一)什么是核心问题

核心问题是单元教学架构中的关键所在,国内外对核心问题的界定有多种表述。威金斯在《追求理解的教学设计》一书中提出,利用基本问题架构目标可以让教学更专注于大概念,并给出了基本问题的关键指标:激发对更多问题的深度思考、热烈讨论、持续探究和新的理解。激励学生对大概念、假设和过往的经验教训进行必要的、持续的反思。[1]张丹认为关键问题可以避免课堂教学中普遍存在的教师设问随意、细碎、缺乏整体的弊端,同时指出关键问题具有“指向和突出单元具体观念;学生将通过深度思考与合作交流来解决关键问题;可以自然迁移到其他情境”等特点。[2]

基本问题、关键问题与核心问题在定义上有诸多共同之处,单元教学中的核心问题应当就是指向知识本质、涵盖教学重点,能帮助学生清晰地找到学习主线,促使他们自主展开思考和探究的问题。需要强调的是,核心问题指向数学的基本思想与基本活动经验等知识本质;核心问题应具有一定的开放性,让学生有独立思考、主动探究的空间。通过核心问题,教师能够揭示教学内容的关键和重点,学生能够沟通知识间的内在联系,实现对知识的整体建构。

(二)为什么要梳理核心问题

1.有利于教师明确和突出教学重点

教师梳理核心问题的过程,也是对教学内容进行深入分析的过程。教师在分析、整理教学内容的过程中,能更加明确教学重点。北师大版教材六年级下册“比例”单元,包括“比例的认识”“比例的应用”“比例尺”“图形的放大与缩小”4个内容,共计6课时,学生需要在有限的教学时间内学习大量的概念、性质和规律。因此,教师在“比例尺”和“图形的放大与缩小”的教学中,容易将活动重点放在如何求比例尺、如何将图形按比例放大与缩小等方面,而忽视对其背后比例意义的理解。

通过对核心问题的梳理,教师将单元重点确定为在实际情境中理解比例的含义,而后准确地找到这两个内容的教学重点,设计了“‘比例尺和‘图形放大与缩小中的‘比例体现在哪里?”这一核心问题。如此让整个单元的重点更为突出,也让单元的结构更为清晰。

2.有利于学生结构化地理解知识

倘若教师缺少对教学重点的把握,教学活动中知识的呈现将会是零散的,学生对知识的理解也将是零散、片面的。作为新手,学生在学习知识时要面临更多的问题,要理解每个新的主题、课程和活动,并且要从所有呈现的内容中判断最关键的部分,这对学生来说是有一定难度的。在本单元中,学生虽然意识到比、比例、正比例、反比例这几个课时间存在着联系,但很难发现“比例尺”“图形的放大与缩小”这两个内容与比例之间的联系。在让学生梳理本单元的知识结构图时,教师发现有六成学生没有将“比例尺”“图形的放大与缩小”与比例的知识主线联系起来,甚至忘记将其整合在“比例”单元的知识脉络中。明确关键问题可以避免学生受其他不相关的细碎问题的影响,更好地聚焦于学习主题。如在学习“比例尺”一课时,“比例尺中的比例在哪里”这一关键问题能够引导学生认识比例尺也是对比例的应用,是从不同角度认识比例,从而构建比例尺与比例间的联系。

教师在教学中给出核心问题,可以让学生专注于重点内容,明确知识间的逻辑关系,降低学生对学习方向的焦虑,实现结构化地理解知识。

3.有助于学生深度理解和迁移学习内容

核心问题不仅可以帮助教师和学生聚焦学习重点,更为重要的是可以帮助学生将知识内化并进行迁移应用。如果学生的学习只停留在浅层,没有将知识进行内化,就会在知识迁移时出现问题。例如,学生在“比例”单元的学习过程中常会出现以下问题[3]。

(1)乘加关系混淆

解答题目“在调制蜂蜜水时,笑笑放入了3勺蜂蜜和4小杯水,如果笑笑加入6勺蜂蜜,要保证调制的蜂蜜水一样甜,需要加入多少杯水?”时,有学生得出“4-3=1,6+1=7”的错误答案。这部分学生只发现了比的前后项需要同时扩大,但对于为什么扩大,需要扩大多少没有明确的认识,所以还是用加法关系解答问题,尚没有建立乘法的关系。

(2)对应关系错误

在解答题目“ 3∶7=28∶( )” 时,有部分学生会受28=4×7关系的影响,忽视比例中的对应关系,将结果写成“3∶7=28∶12”。

以上问题都反映了学生对于比例的意义的认识不深,因此不能顺利地将所学知识迁移到新的情境中解决问题。基于以上问题,在进行“比例”单元的教学时,教师设计核心问题“观察这些数据,它们能够组成哪些不同的比例?”引导学生通过多重比较,建立比例关系;利用核心问题“如何正确地组成比例?”引导学生从乘法的角度对数量关系进行分析,明确比例间的对应关系。在多组数据对比的过程中,学生感受到比例的协同共变关系,从而实现对知识的深度理解,让知识迁移成为可能。

二、核心问题链的产生与表达

核心问题的单元教学设计是目标指向核心素养的教学设计,其中核心问题的选择、核心问题链的梳理是关键,将核心问题转化为课堂活动是具体的实施途径。以“比例”单元为例,教师可以用核心问题串联单元教学设计,具體如下。

(一)研讀课标、教材确定目标及教学重点

教师在提炼“核心问题”时,需要深入研读课标、教材,分析教学内容的纵向联系,对比横向课时中的重难点,从而提炼有价值的“核心问题”。

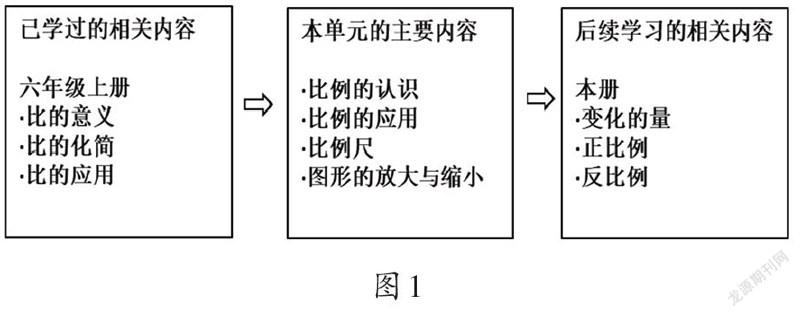

在倍、分数、比等内容的学习中学生已经积累了一定的相关经验,对于数量间的关系从加法关系进入到乘法关系,能从比较的角度对数量间的关系进行分析。在比的学习中,更多的是在研究两个量在某个状态下的关系,“比例”单元的学习则需要观察一组量与另一组量在两个状态下的相等关系(如图1)。同时,比例的学习需要学生综合运用除法、分数、比和方程的相关知识经验,实现综合提升。

学生在解决比例问题时,需要识别一组相关量和另一组相关量之间的关系。而量和量之间是可以进行多重比较的,如“比例”单元第1课时《比例的认识》中“照片像不像”问题,学生既可以用长和宽构建关系,也可以用长和长、宽和宽构建关系。协同共变性在本单元也有体现,组成比例关系的前提就是相对应的量(项)发生相同的变化。不论是比例概念还是比例应用,比例尺、图形放大与缩小,都存在协同共变关系。根据单元教学目标,确定本单元的课时主题及教学重点(如表1)。

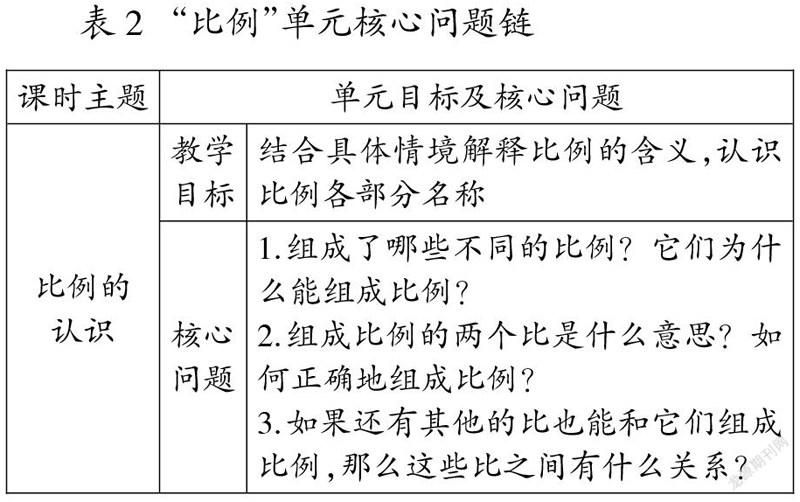

(二)“比例”单元核心问题链

对应单元目标及每课时在单元中的重点,确定“比例”单元核心问题链,如表2所示。

三、核心问题链的转化与应用

(一)用核心问题串联学习任务

确定了核心问题,在进行教学设计时,教师需要围绕核心问题设计相应的学习任务。本单元每个课时的核心问题及主要学习任务如表3所示。

(二)围绕核心问题设计辅助问题及学习任务

核心问题是指向学科本质的问题。教师在教学过程中需要设计帮助学生理解的辅助问题,使核心问题能够转化为课堂提问,用课堂提问来驱动学生思考。为了让学生能够围绕问题进行思考,教师还需要巧妙安排学习任务,帮助学生围绕问题进行讨论和分析并进一步探究。

单元核心问题模式下每课时的教学都更聚焦于单元目标,把孤立的教学活动连接成系统组织的课程单元,体现了单元“结构”的力量。在这样模式下的教学,可以让学生在理解相关知识的同时不断对知识的本质进行反思,尝试迁移,从而促进学生深度学习,进一步发展学生核心素养。

参考文献:

[1]张丹,于国文.“观念统领”的单元教学:促进学生的理解与迁移[J].课程·教材·教法,2020,40(5):112-118.

[2]威金斯,麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017:18.

[3]李众展.1~6年级学生比例推理的学习进阶研究[D].杭州:杭州师范大学,2019.

[4]威金斯,麦克泰格.让教师学会提问:以基本问题打开学生的理解之门[M]. 俎媛媛,译.北京:中国轻工业出版社,2015:2.

(北京市海淀区实验小学 100048)