失眠分时辰,你的失眠是哪种

◎ 段艳蕊 云南省中医医院老年病科 主治医师

常言道:“吃人参不如睡五更”,如果能拥有充足的睡眠,我们身体的细胞组织和器官可以在睡眠中得到充分的休息和修复,在第二天才能获得充沛的精力,得以完成各项生理活动。

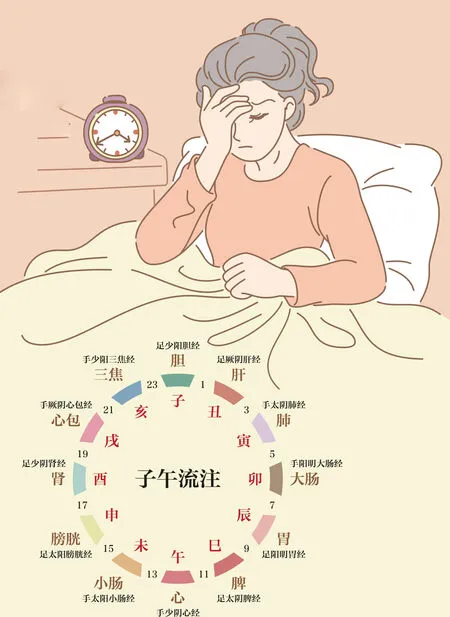

“日出而作,日入而息”,为什么人会有规律的作息呢?现代医学发现了人体昼夜节律背后的分子机制,也确认了生物钟的概念,因此拿到了诺贝尔医学或生理学奖。而传统中医理论中,也有一个相似的“生物钟”——“子午流注”。早在2000 多年前的《黄帝内经》中就已经提出“子午流注”的理论。“子午”泛指时辰,“流注”指流动、灌注。子午流注理论将每天24 小时划分为12 个时辰,每个时辰分别对应十二生肖和人体十二脏腑(五脏六腑+心包)经络,表述的是脏腑气机运动的时间、顺序关系。

如图中所示,人体全身的气血按照12 个时辰顺序和阴阳属性,有规律、有节奏地在各个脏腑经络中开合流注,首位相续,周而复始。而我们身体里的阳气犹如日出日落一般,白天循于阳经,夜间则由阳入阴,潜行于阴经,由此产生了睡眠。到了第二天清晨,阳气则自阴而出,逐渐升发,又开启了一天新的生活。

随着当今社会生活节奏和压力的加剧,不健康的生活方式等因素导致越来越多的身心疾病日趋显著。据调查,我国约有73.4%的人群长期患有睡眠障碍,多数患者不得不依赖药物入睡,但长期服用镇静安眠等精神类药品会导致头晕、疲倦、幻觉、震颤等不良反应,并容易产生药物依赖性,病情反复难愈,严重影响着健康和生活质量。中医认为,如果人体气血“子午流注”的循环过程受到了阻碍,导致“阳不入阴”,那么就会造成失眠。而发生于不同的时辰与脏腑经络,均会有各自不同的表现,中医对于不同的类型则有不同的治疗方法。

亥时失眠

亥时指夜晚21—23 时,正值手少阳三焦经当令(就是“当班”的意思)。“三焦”为六腑之一,十分特殊,指躯壳之内、五脏之外,连缀五脏六腑的网膜状的区域。亥时正值人之阳气收敛于下,阳入于阴,是入睡的最佳时刻。如果在亥时休息,百脉皆可得以充分休养,对健康十分有益。而对于此时想睡又无法入睡的人来说,可能是三焦功能受到阻遏,使心阳不能下敛于肾,阳气散布在头顶,导致大脑处于兴奋状态而不易入眠,这就是中医所说的“心肾不交”。对于此类型失眠,中医治疗以滋阴收敛、通畅三焦为主,可选择柏子养心丸、朱砂安神丸、天王补心丹等中成药来治疗;也可配合睡前热水足浴、温服牛奶、疏通经络等方法来改善入睡困难。

子时失眠

子时指夜晚11 点至次日凌晨1 点,这个时辰是足少阳胆经运行的时间,胆的代谢最为活跃。这时要保证良好的睡眠状态,是人休养生息最重要的阶段,阳气也在这时开始逐渐生发。睡觉就是在养阳气,“凡十一藏皆取于胆”,养好了胆气犹如春天的生发之机。只有在子时获得良好的睡眠,把萌发的生机养好了,才能在第二天获得充沛的精力和清醒的头脑。所谓“熬夜不过12 点”,在子时前入睡,保证有质量的睡眠,对于健康尤为重要。

早早睡觉但总是此时易醒,有可能是胆经出现了异常。可以尝试敲打、推按胆经,以起到调节胆经功能、助眠作用。推敲胆经,即沿着外侧裤缝从上往下敲击大腿、小腿外侧,一直敲到脚踝,每天敲2—3 次,每次20 遍。

丑时失眠

丑时即凌晨1—3 点,此时足厥阴肝经运行最旺盛。人能睡眠是因为“血归于肝”“肝藏魂”,保证此时的良好睡眠正是养肝的好方法之一。但此时少阳气动,肝气易上扰头部,通常极易醒来,且不易再次入眠,很多夜里2 点左右就醒来的失眠患者对此深有体会。

此种类型的失眠多见于肝气郁滞、肝气偏旺或肝血不足的人,常见症状有烦躁易怒、情绪不宁、胁肋胀痛、口苦咽干、头晕头痛、眼目昏花等。此时的治疗宜疏肝解郁、养阴平肝。中成药可选用疏肝解郁颗粒、逍遥丸、酸枣仁汤等。饮食宜清淡,忌燥热上火的食品,避免在睡前思考问题、生气动怒等行为。

寅时失眠

凌晨3—5 点为寅时,手太阴肺经运行最旺盛。寅时阴气渐消、阳气渐涨,推陈致新,阳气运行的开端由此起始,机体气血也从静转为动。常人在3—5 点时睡得最沉,是因为人体需要通过深度睡眠来使气血重新分配。如若肺阴不足,肺的收敛肃降功能无力,而阳机升发又相对过快,气盛于上,扰动心神,这个时段就易醒来且再难入眠,很多人会出现早醒便是因此。

寅时失眠的治疗以养阴润肺为主,可配合百合、麦冬、银耳、雪梨、莲藕等食疗,注意锻炼身体,提高免疫力,戒烟限酒,减少呼吸道疾病的发生。如果症状严重,或是伴随其他肺系病证,建议及时就医,请专业中医辨证开方。