中国31个省(区、市)21世纪以来耕地利用转型时空演变分析

尚能飞,唐世凯,汤 利

(1.西南林业大学经济管理学院,昆明 650024;2.西南林业大学绿色发展研究院,昆明 650024;3.云南农业大学资源与环境学院,昆明 650500)

【研究意义】中国城乡正在经历快速发展转型,城乡要素的交互作用导致土地利用正在发生剧烈转型[1-2]。在转型过程中,乡村地域发展正面临着农业生产要素非农化、农民社会主体老弱化、农村建设用地日益空废化、农村水土环境污损化等诸多负面效应。同时,耕地利用布局的变化会导致耕地资源也发生变化,是影响中国可持续发展的主要因素。夯实农业生产能力基础、深入实施藏粮于地藏粮于技、严守耕地红线和提高粮食生产能力、推进耕地治理修复和种植结构调整、完善乡村产业发展用地政策体系、明确用地类型和供地方式以及实行分类管理、坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”、稳粮扩油、稳生产和稳用地,是农村土地资源保护和乡村振兴战略目标的核心。【前人研究进展】耕地利用研究在发展过程中,已从耕地转型的内涵[3]、研究框架[4]、转型形态[5]、转型特征[6-7]、转型路径[8]、转型机理[9]、驱动机制[10-11]和影响因素[12-13]等,延伸至结合粮食产量[14-16]、生态服务[17-20]、农业产业结构升级[21]、农业经济发展[22-23]、农民增收[24]、耕地资源保护[25]等方面进行研究。综上,已有研究并未提出明确的标准或方法来评价耕地利用是否发生了转型,也很少考虑样本的时空异质性。【本研究切入点】根据耕地利用转型和耕地资源保护的概念,制定了一个指标框架,选择中国31个省(区、市)作为案例区,运用SPSS、Stata、Origin软件对全国31个省(区、市)进行耕地利用转型指数计算,并分析时空演变、耦合协调度下的耕地利用转型情况。【拟解决的关键问题】本研究基于全国31个省(区、市)(未包含港、澳、台地区的数据)近20年的面板数据,从空间演变、耦合协调方面分析全国各地耕地利用的转型情况,以期为中国耕地利用转型、耕地资源保护和区域可持续发展提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

中国位于亚洲东部太平洋西岸的亚欧大陆东部,海陆兼备,大部分地区为温带,少部分地区为热带,无寒带;陆地面积960×106km2,地势西高东低,山地、高原和丘陵约占陆地面积的67%,盆地和平原约占陆地面积的33%,地势复杂多样。2021年中国常住人口城镇化率为64.72%,农村人口比重为35.28%,粮食产量68 285×107kg。随着中国人口与社会经济的快速发展,人地关系日趋紧张,农业生产和耕地利用在发展过程中受到严峻挑战,耕地转型趋势明显。

1.2 数据来源

本研究所有数据均从《中国农村统计年鉴》、各省统计年鉴及统计公报、《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、国家统计局和中国经济社会大数据研究平台整理得到。

1.3 研究方法

耕地利用转型指数测算与耦合协调度分析。参考相关文献[2,26],采用熵值法计算耕地利用转型各指标权重并对耕地利用转型指数进行测度。为检验耕地利用是否实现转型,依据有关文献[26],引入“clemao1”命令,用于Stata中检验时间序列变量的结构性突变。

耦合协调度分析。结合柯善淦等[26]的研究,运用耦合协调度分析重点探索耕地利用转型空间、功能和模式转型的耦合协调情况,采用耕地利用转型3个子系统的耦合协调水平来评估其耦合协调效果。在耦合协调度计算中,计算耦合度C值。结合耦合协调度等级划分标准,协调等级为1~10共10级,分别用极度、严重、中度、轻度、濒临失调和勉强、初级、中级、良好和优质协调等表示耦合协调程度。

1.4 耕地利用转型指标的选取

依据耕地利用转型内涵,结合相关研究成果[2,26-27]和耕地资源特征,构建了一套评估耕地利用转型的指标体系,由9组因素和21组指标组成,空间转型包括结构和数量,结构由粮食作物播种面积比例、粮经比构成。数量由地均种植业总产值、人均耕地面积、土地垦殖率、复种指数、省增投入比构成。功能转型分为生态功能、生产功能和生活功能,生态功能由地均化肥面源污染强度、农作物种类多样性、节水灌溉面积比。生产功能由地均粮食产量、地均劳动力数量、人均农业收入占比构成。生活功能由人均粮食保证率、种植业从业比例等构成。模式转型分为科技先进、空间集约、环境友好和资源节约,科技先进由人均农技人员数量、农田基本建设机械数量构成;空间集约为设施农业面积占比;环境友好为有机肥投入强度;资源节约由地均能源消耗、地均农机总动力等构成。采用熵值法计算耕地利用转型各指标权重并对耕地利用转型指数进行测度。

2 结果与分析

2.1 时序变化

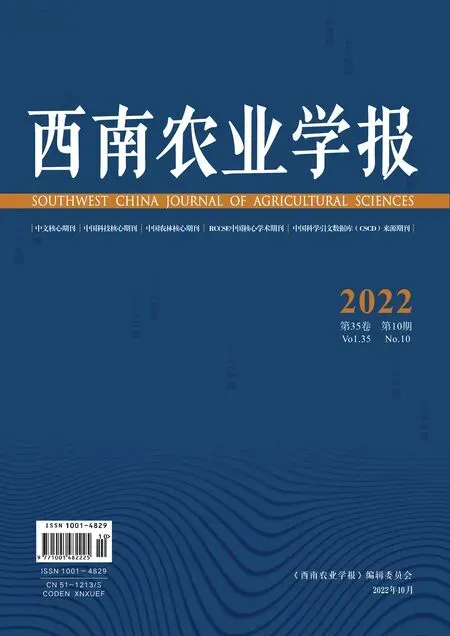

在时间上,耕地利用转型指数呈现出转型指数总体较低但有明显的上升趋势。计算空间、功能和模式转型指数的年增长率,并绘制正态分布曲线。由图1-A可知,空间转型指数年增长率的峰度系数为-0.42,峰度系数为负。平均增长率为0.23,标准偏差为0.06,偏度系数为-0.015,偏态系数小于零,呈现负偏态,表明2002—2021年的总体空间转型指数呈增长趋势;由图1-B可知,功能转型指数的增长率主要集中在[0.19, 0.34],偏度系数为-0.71,峰度为0.16,呈现出左偏态,瘦尾分布;由图1-C可知,模式转型指数的分布曲线中,峰度为0.57,偏度系数为-0.103,模式转型指数集中在[0.125,0.225],呈现出与功能转型相似的分布情况,即左偏态,瘦尾分布。

图1 耕地利用转型三大子系统转型指数正态分布

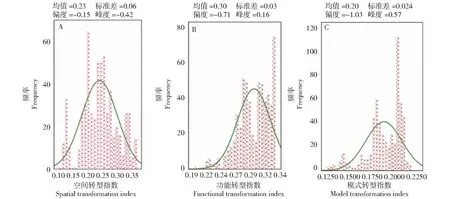

为了检验结构性突变点,用Stata clemao1命令对中国31个省(区、市)的耕地利用转型进行了检验,通过计算突变时间点和P值(P<0.1,则说明发生突变)来确定耕地利用的转型是否已经实现。在图2-A中,中国31个省(区、市)除天津市、四川省和安徽省外,2004年其他省(区、市)实现了耕地利用空间转型(P值均小于0.1),耕地利用数量、结构和形态均发生了根本改变。在图2-B中,除河北省、广西壮族自治区、西藏自治区和新疆维吾尔自治区外,中国各省在2004年前完成了耕地利用的功能转型。图2-C中,除山西省、黑龙江省、安徽省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、云南省、陕西省、甘肃省等11省外,其他省份在2004年实现了模式转型。图2-D中,2010年前,除天津市、上海市、浙江省、福建省、陕西省和新疆维吾尔自治区外,中国各省(区、市)耕地利用综合转型初步实现,但转型指数偏低,尚有较大提升空间。

图2 耕地利用4种转型模式节点与P值

2.2 空间变化

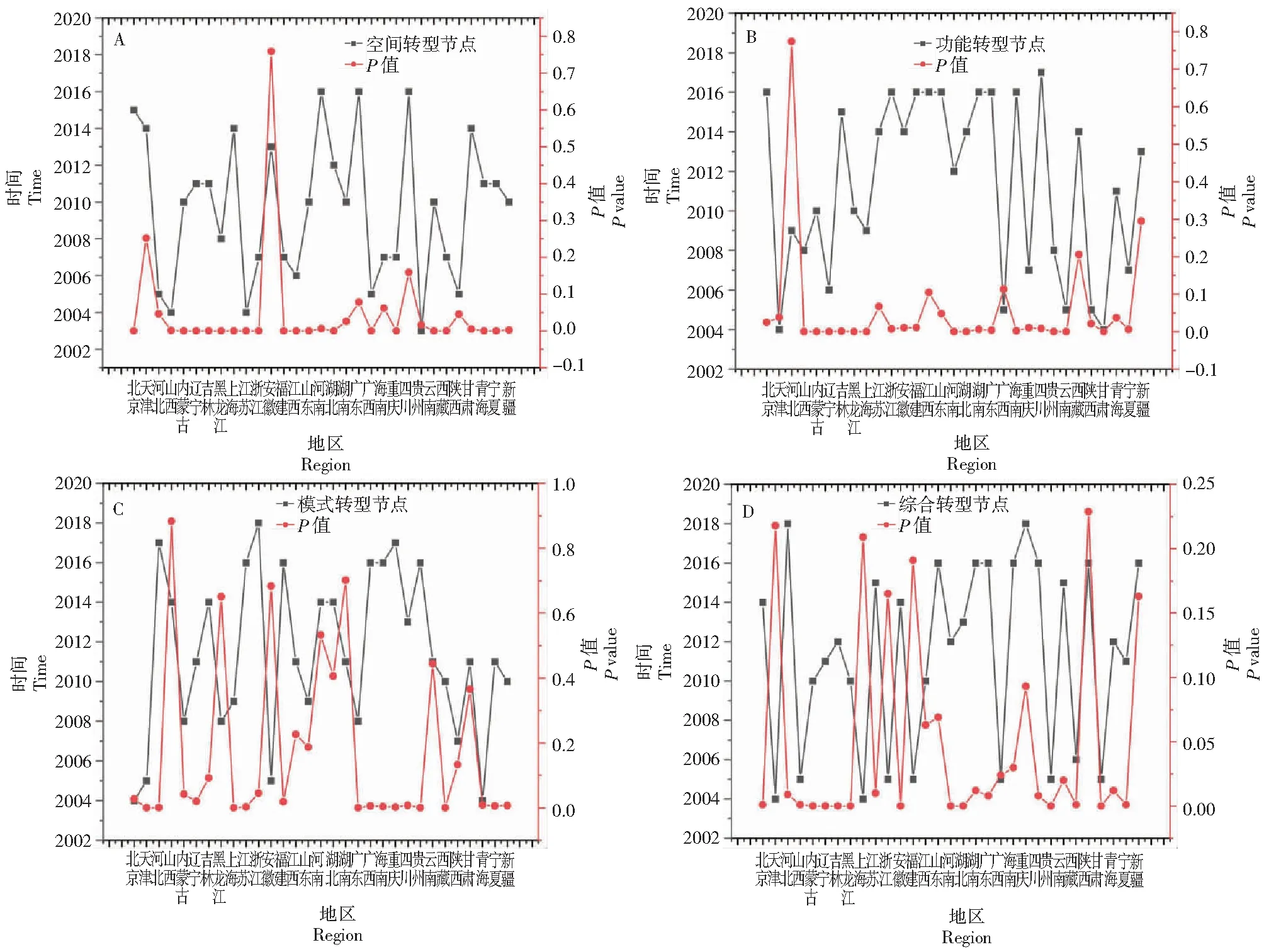

(1)空间转型:东西部之间存在明显差异(图3-A)。增长地区(正增长)大多在西部、东北部和中部少数地区,而且增长速度较快。下降地区(负增长)多见于东部和中部地区以及一些西部省份,随着时间的移动,高值地区似乎正在向中部和东部地区移动。可能的原因是:①中部和东部地区水资源丰富,地势平坦;②耕地转型的推进进一步增加了人均耕地数量和粮食产量;③耕地趋于集中连片,空间转型更快。在西部地区,空间转型的速度随时间的移动逐渐加快。

(2)功能转型:高值区主要由东部向西部转移(图3-B)。随着时间的推移,功能转型从东部向西部逐渐转移。可能的原因是:东部地区为发达型地区。现代化农业发展迅速,非农人口多,非农产业从业人数多,农户收入不再依赖农业,耕地的生活保障功能逐渐减弱,生产和生活功能在农业科技现代化过程中逐渐加强。反之,西部地区由于受地理地形和社会经济发展的影响,以传统农业为主的西部地区,耕地的生态功能强,但现代化农业发展水平弱,农业基础设施不完善,劳动力外流严重影响了耕地的生产生活功能。

图3 2002—2021年耕地利用转型3个子系统的评价指数增长率

(3)模式转型:高值地区集中在东部和中部地区,低值地区集中在西部地区,呈现出“东高西低”的趋势(图3-C)。模式转型与农业机械使用密切相关且受到地形限制。中国西部地区到处都是梯田和山地,而且多山交通不便,很难运输和使用大型农业机械。与中部和东部平原相比,这种困境比较明显。随着时间的推移,这种困境正在逐步改善,高值地区趋于向西部靠近。

总体上,耕地利用转型指数偏低,数值较高的地区呈现“西移”趋势。

2.3 耦合协调分析

由表1可以看出,2002年中国耕地利用转型空间、功能和模式转型的协调指数D值,上海市、江苏省、安徽省、山东省、湖南省、西藏自治区和新疆维吾尔自治区的耦合协调度较小(小于0.7),西藏自治区和新疆维吾尔自治区耦合协调程度濒临失调。其他24个省、区、市耦合协调度均大于0.7,耦合协调等级均大于8级,处于中级协调、良好协调和优质协调程度。2011年中国耕地利用转型空间、功能和模式转型的协调指数D值,上海市、江苏省、安徽省、山东省、西藏自治区和新疆维吾尔自治区的耦合协调度较小(小于0.7),上海市、安徽省、西藏自治区和新疆维吾尔自治区均濒临失调。其他25个省、区、市耦合协调度均大于0.7,耦合协调等级均大于8级,处于中级协调、良好协调和优质协调程度;2021年中国耕地利用转型空间、功能和模式转型的协调指数D值,上海市、江苏省、安徽省、江西省、山东省、湖南省、西藏自治区和新疆维吾尔自治区的耦合协调度较小(小于0.7),山东省、西藏自治区和新疆维吾尔自治区均濒临失调。其余23个省、区、市耦合协调度均大于0.7,耦合协调等级均大于8级,处于中级协调、良好协调和优质协调程度。

表1 2002年、2011年和2021年耦合协调度

续表1 Continued table 1

2002年、2011年和2021年的空间转型、功能转型和模式转型的耦合度C值均较高,但失调现象日益凸显,且随时间变化表现出增长态势,协调等级集中在6~10。2002年2个省、区处于濒临失调状态,3个省、区、市处于优质协调;2011年有5个省、区、市处于濒临失调状态,2021年有3个省、区、市处于濒临失调。其中,新疆和西藏在3个时间节点均处于濒临失调,山东省在2011年和2021年2个时间节点也处于濒临失调。2002—2021年,空间、功能、模式转型处于中高水平耦合状态,少部分地区濒临失调,总体上,三者相互促进,且耦合协调度在空间上有“向西”转移的趋势,但存在一定的非均衡趋势。

3 讨 论

耕地利用转型时空演变是中国耕地利用研究领域的热点问题,耕地利用转型的实证研究是推动土地利用转型研究深化的重要内容[28]。本研究利用中国31个省(区、市)耕地利用相关指标数据等对研究区耕地利用转型时空分布特征、是否实现转型和耦合协调情况进行研究,概述了2002—2021年中国31个省(区、市)耕地利用转型的时空变化特征、时间节点和耦合协调情况。

研究发现,在中国城乡转型发展过程中,耕地利用转化由持续下降转为稳定增长。耕地利用方式转变是中国现代化进程中人口迁移和耕地利用方式转变的结果。耕地利用的变化为揭示区域人地关系的变化,特别是农村地区人地关系的演变提供了有益的参考。目前对耕地利用转型的研究还有待完善,对耕地利用转型的时间突变点检验也只是一些初步成果[29]。耕地利用转型研究将是今后深化耕地利用转型研究的重点内容[30]。根据不同区域的显著差异深入分析耕地利用转型的区域适宜性和适用性,将是耕地利用转型理论应用于实践的核心命题。耕地利用方式的转变受农村转型发展的影响,耕地利用方式转变的过程也在一定程度上承载着农村转型发展的历史进程,将耕地利用的转型过程融入城乡一体化大背景中,是指导未来农业转型发展的重要依据[31]。

总的来说,耕地利用转型的空间分布、转型节点和耦合协调情况是随时间移动不断发展、变化的过程,不同时间段的耕地政策、自然条件和社会经济因素等对耕地利用转型的空间分布、转型节点和耦合协调情况影响有较大差异。摸清耕地利用转型的空间分布格局及其特征、转型情况、各地区耕地利用转型耦合协调情况有利于在相关政策背景下实施恰当的农业结构调整和土地政策修改,同时,也可帮助和引导农户对耕地进行正确利用。由于驱动耕地利用转型的因素有较大差异,想更加精确、动态地了解研究区不同耕地利用转型分布格局及特征、是否实现转型、各区域耕地利用转型耦合协调情况还需进一步探索和研究。

4 结 论

中国耕地利用转型发展潜力和提升空间较大,尚存在较大发展障碍。时间上,耕地利用转型指数呈现出总体较低但有明显上升的趋势。2010年前,除少部分省(区、市)外,耕地利用综合转型初步实现,但转型指数偏低,尚有较大提升空间。空间上,中国耕地利用转型基本形成以东部地区为主的高值区及西部地区为核心的低值区并存的空间格局,耕地利用转型空间迁移呈现东北—西南转移格局,地区差异明显。耕地利用转型空间、功能和模式3个子系统耦合较好,但失调现象日益凸显。总体上,耕地利用转型发展潜力较大,三者相互促进,且耦合协调度在空间上有“向西”转移的趋势,存在一定的非均衡趋势。因此,应实施从东部发达地区到西部传统农业区的多样性、差别性和调控性的发展战略,加强耕地利用转型空间、功能和模式转型3个子系统之间的联动和协调作用,激活农业发展相关要素和推动农业现代化发展,实现耕地高质量利用。