四川方志中的郭沫若探析

焦树芳

(天津财经大学珠江学院 人文学院,天津 301811)

地方志是地方资料的汇编,梁寒冰称:“地方志不同于地方史,它是地方的一种资料全书,而不是‘一方之全书’。按其内涵来说,类似百科全书,又不同于百科全书;它是志体,而不是史体……地方志是严肃的科学资料书”[1],其涉及范围广、内容翔实,具有很高的史料和学术价值。郭沫若是我国杰出的诗人、戏剧家、书法家、翻译家、古文字学家、历史学家,同时也是思想家、社会活动家和政治家,在学术界、思想界和社会界成就卓越,受到广泛而持续的关注。

学术界关于方志中的郭沫若研究较少,诸葛计[2]、张碧秀[3]研究郭沫若多部著作引用方志的情况,及对《崖州志》作标志、修改、加案语的整理。张建锋[4]指出四川方志文献对郭沫若影响深远,其通过学校教育、游赏活动,自觉搜集、阅读大量四川方志文献。

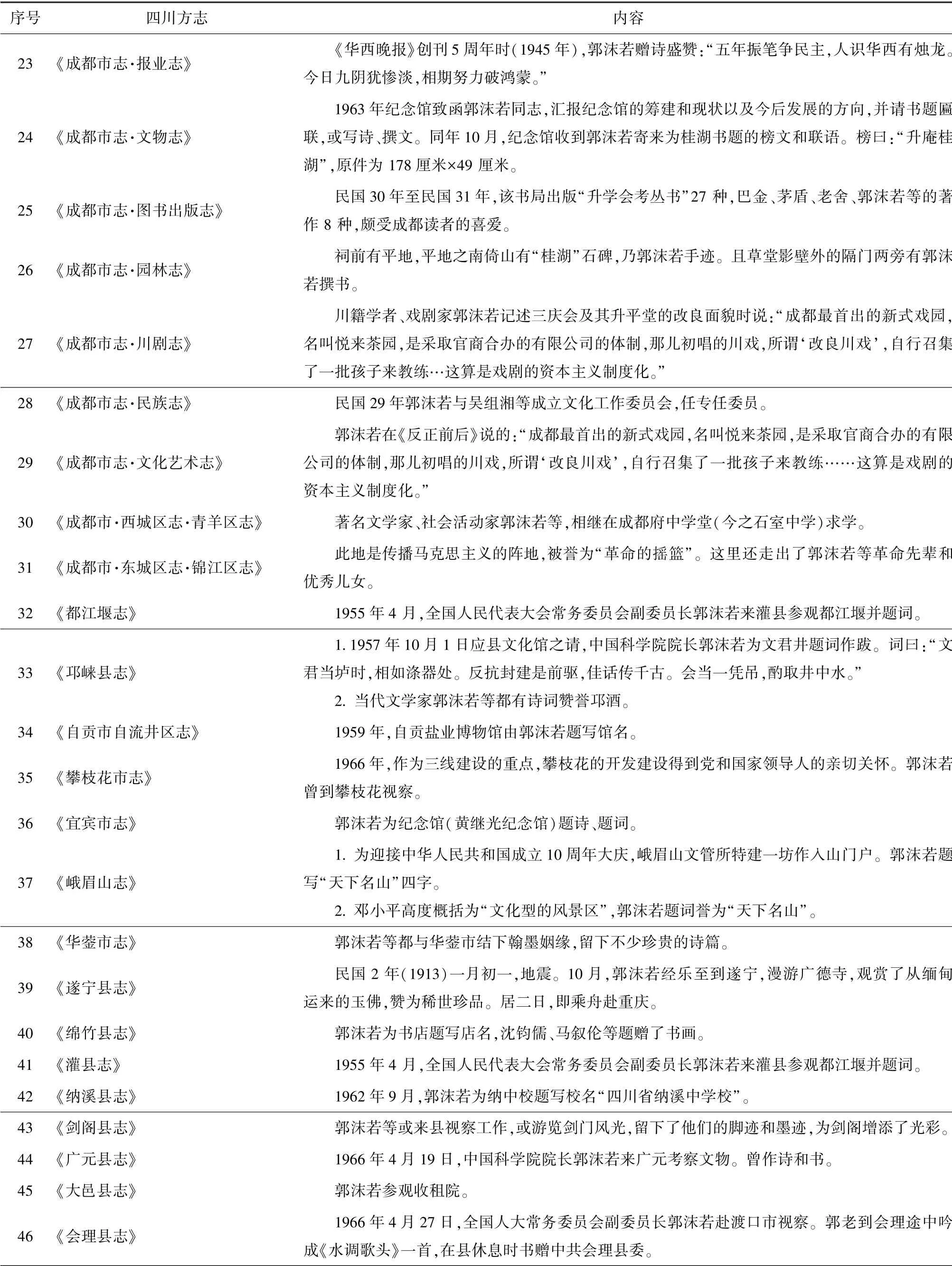

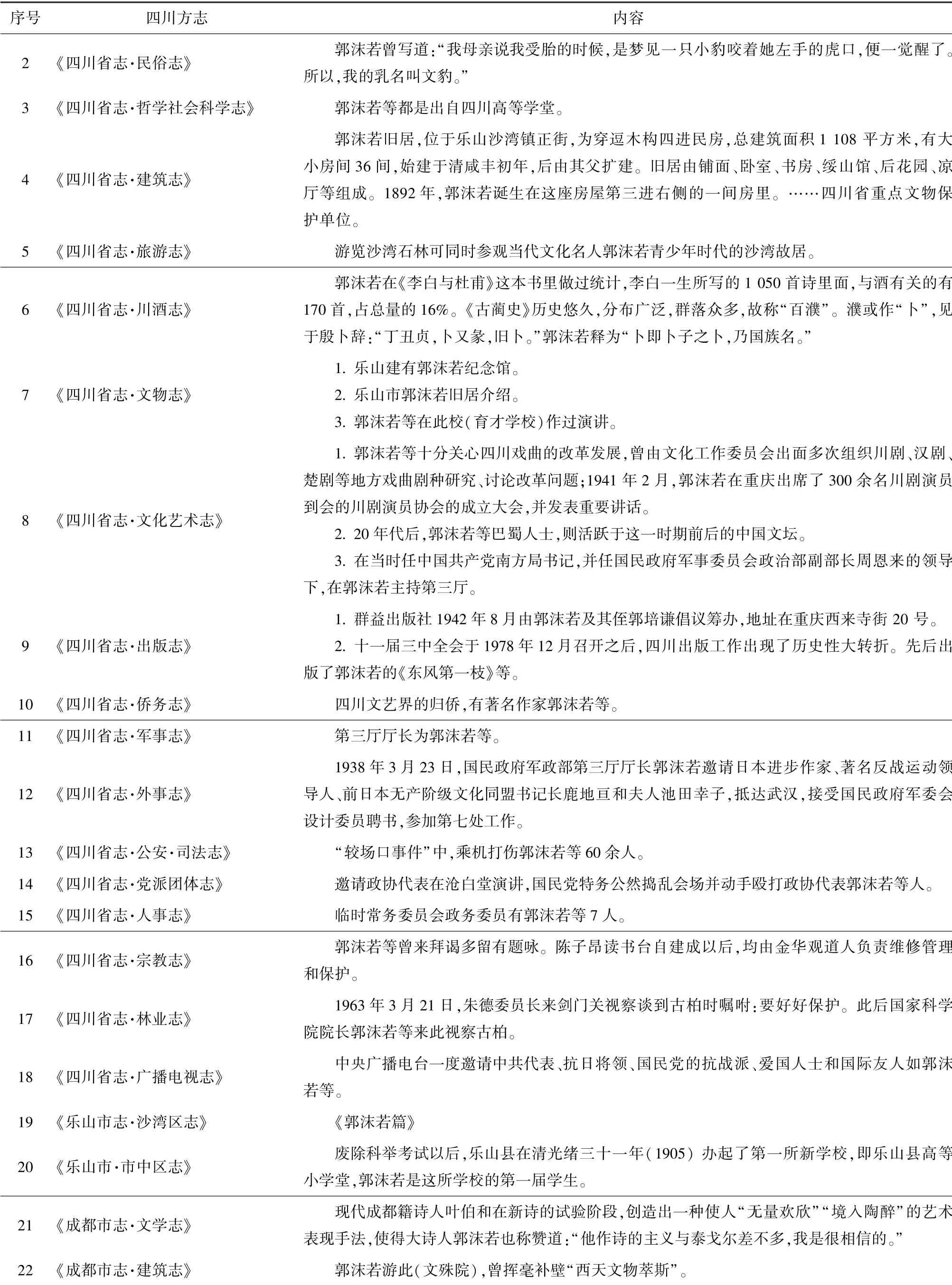

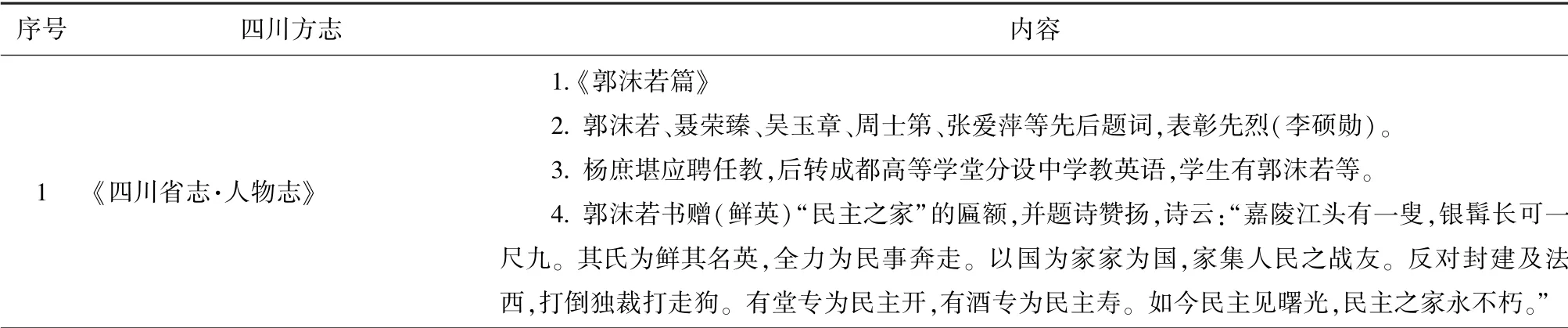

四川方志中包含大量郭沫若史料,但尚未被挖掘、整理、研究。我们全面搜集了46部四川方志中的相关资料,共得到约60条相关度高的史料,见表1。

表1 (续)

表1 (续)

表1 四川方志中的郭沫若史料

通过以上资料,结合当时的社会发展及文化活动,从生平、创作和政治活动等3个方面探讨郭沫若思想性格特征及其变化。

1 生平经历

《四川省志·人物志》[5]657-661《乐山市·沙湾区志·人物篇》[6]604-608记述郭沫若成长经历:幼年接受启蒙教育,1914—1915年赴日学医,1919年积极投身新文化运动,1926年参加南昌起义,失败后被通缉,1928年2月流亡日本。1937年日本侵华战争全面爆发,郭沫若回国,写下了一批历史剧和诗文。1949年中华人民共和国成立后,担任多项领导职务。

方志中的郭沫若生平,基本都以时间为点,以历史背景为线,以事迹为面,带有明显的时代特色,与《郭沫若自传》等传记文学的记述是一致的。

生平散见于其他方志,如《四川省志·民俗志》《四川省志·哲学社会科学志》《四川省志·建筑志》《四川省志·旅游志》《四川省志·文物志》《成都市·西城区志》《乐山市志·沙湾区志》《乐山市·市中区志》等补充了郭沫若乳名、故居、学校、旅行等内容细节。

但方志中没有其婚姻的详细记录,“1911年10月中旬,家中来信,告知母亲已为自己订婚。……1912年3月初旬,遵父母命与张琼华完婚。看到新娘品貌、缠足的情形,‘大失所望’。”[7]38-48不久找借口离家,1915年考入冈山第六高等学校学习,1916年与佐藤富子(郭安娜)相识、结婚,一起生活21年,育有4子1女。1937年抗日战争全面爆发,他独自回国,1939年与于立群结婚,一起走过四十多年,育有4子2女。[8]200-223

2 文学活动

郭沫若在日留学期间接触了大量的西方文学和哲学论著,思想逐渐转变,焕发出强烈的写作热情,创作了大量新诗。

2.1 文学创作

《四川省志·文化艺术志》[9]以文种为板块,以时间为轴线,简要梳理其创作经历和作品;分为诗词散文和报告文学、文学批评和文艺理论、文学团体、刊物及活动4个方面。大都涉及文学作品的创作,对历史学、古文字研究和历史剧本等提及较少。我们参考《郭沫若年谱长编》和《郭沫若全集》,以时间为线作补充。

“五四”运动时期,郭沫若创作了大量新诗和历史诗剧,如《湘累》等。之后受政治形势影响,他自觉担负起救国救民的重任,创作了《橄榄》等多部作品。后接触马克思主义,1928年创作《恢复》。

流亡日本期间,研究历史和古文字,有十余部论著,如《中国古代社会研究》《甲骨文字研究》《殷周青铜器铭文研究》《卜辞通纂》《两周金文辞大系》《殷契粹编》等;还撰写了回忆录和自传作品,如《创造十年》等;同时为了解决生计问题,他翻译了大量理论和文艺书籍。

抗日战争爆发后,写下了《屈原》《虎符》等历史剧,反映了人民抗战的现实和决心。重新展开了学术研究,史学著作有《甲申三百年祭》《青铜时代》《十批判书》等。

新中国成立后,创作了大量文学作品,《潮汐集》《东风集》《骆驼集》出版,历史剧《蔡文姬》《武则天》《郑成功》;学术研究论著《管子集校》《奴隶制时代》《李白与杜甫》等著作。

2.2 其他方面

《四川省志·出版志》提到1942年郭沫若筹办群益出版社。《成都市志·文化艺术志》《成都市志·川剧志》《四川省志·川酒志》等方志中提到了诗作《反正前后》《李白与杜甫》等。

郭沫若创作了大量诗歌、散文、历史剧和学术论著,在文学、学术研究方面都取得了卓越的成就。出于革命需要,郭沫若的文学创作表现出强烈的反抗意识。他重视文艺的社会职能,将内心疾呼诉诸于文字,为民主革命努力呐喊,对抗陷人民于水火的战乱。“五四”时期对旧世界的破坏和新世界的创造相融合,抗日时期对罪恶的愤怒和对光明的向往结合,站在人民的角度创作,深刻地体现了文学为革命的现实主义功用。郭沫若曾指出:“真正的文学永远是革命的前驱,而革命的时期中总会有一个文学的黄金时代出现。……文学和革命是一致的,并不是两立的。”[10]6

流亡日本期间的无奈选择,将他引进学术研究领域,“我会走到历史和考古的研究上来,完全是客观条件把我逼成的。”[11]138目的是“更把我无处发泄的精力用在了殷墟甲骨文字和殷、周青铜器铭文的探讨上面”[12]465,因而造就了一位学术大师。随着战争再一次开始的学术研究,“我的从事古代学术的研究,事实上是娱情聊胜无的事。假如有更多的实际工作给我做,我倒也并不甘心做一个旧书本子里面的蠹鱼。然而时代毕竟善于调侃,回国以来转瞬八年,时局尽管是怎样繁剧,国内国外都是一片烽火连天,而我在最近的两三年间却又得到了充分的闲暇,使我走起回头路来。”[12]466他本人对这段生活是很不以为然的。

郭沫若的学术研究虽是“无心插柳”,但成绩斐然,具有划时代的重大贡献。他也认可文艺创作和学术研究的重要意义,“无论从抗战方面着想,或从建国方面着想,除掉动员大众要尽量通俗地用文化为工具,以作广大的宣传而外,专业部门的应用和研究,应当同样的重要。”[11]278建国后担任多项领导工作,但仍关注、支持着古文字学的发展,如担任《甲骨文合集》主编,指导《殷周金文集成》《金文合集》《两周金文辞大系续编》编纂等。

3 政治活动

郭沫若富有激情,勇往直前,他积极投身革命,有强烈的政治意识和鲜明的政治立场,为民族的解放事业而努力,展现出敏锐的政治嗅觉和预见。中华人民共和国成立后,他在思想文化领域为社会主义建设做出了重要贡献。

3.1 革命战争时期

《四川省志·人物志》[5]657-661《乐山市·沙湾区志》[6]604-608等概述他参加北伐战争,在蒋介石背叛革命后,作《请看今日之蒋介石》《脱离蒋介石以后》等文章,以实际行动抨击其罪行。参加南昌起义,加入中国共产党。

抗日战争时期,任国民政府军事委员会政治部第三厅厅长,邀请日本进步作家、著名反战运动领导人、前日本无产阶级文化同盟书记长鹿地亘和夫人池田幸子到武汉,接受国民政府军委会设计委员聘书,参加第七处工作。郭沫若积极参加抗日活动,展现了强烈的爱国主义情怀。

解放战争时期,他积极奔走,为民族解放事业贡献力量。如《四川省志·党派团体志》[13]26记录1946年1月10日,政治协商会议在重庆召开。次日,成立“政治协商会议陪都促进会”,邀请政协代表在沧白堂演讲,国民党特务公然捣乱会场并动手殴打政协代表郭沫若等人。《四川省志·公安·司法志》[14]23记录1947年2月10日“较场口事件”中,国民党特务、警察800余人,打伤郭沫若等60余人。

同时,郭沫若也关注着文化教育事业的发展,如《四川省志·文化艺术志》[9]7记录周恩来、郭沫若等十分关心四川戏曲的改革发展,曾由文化工作委员会出面多次组织川剧、汉剧、楚剧等地方戏曲剧种研究、讨论改革问题;1941年2月,在重庆出席了300余名川剧演员到会的川剧演员协会的成立大会,发表重要讲话。《四川省志·文物志》[15]579记录郭沫若等在育才学校演讲。据《四川省志·人物志》[5]657-661《乐山市·沙湾区志》[6]604-608记载,1948年底郭沫若到达解放区,并在1949年去往北平,在第一次文代会上当选为中华全国文艺工作者联合会主席。

3.2 国家建设时期

中华人民共和国成立以后,郭沫若长期担任科学文化、教育的领导工作,为文化教育事业做出了巨大贡献。

《四川省志·宗教志》《成都市志·文物志》《成都市志·建筑志》《乐山市志》《峨眉山志》《灌县志》《都江堰志》《邛崃县志》《自贡市·自流井区志》《宜宾市志》《华蓥市志》等载,郭沫若为陈子昂读书台、桂湖、文殊院、峨眉山、都江堰、文君井、自贡盐业博物馆、黄继光纪念馆等题词。另外,《四川省志·人物志》《纳溪县志》《邛崃县志》等记录郭沫若题词表彰先烈李硕勋,题写“四川省纳溪中学校”校名,赞誉邛酒等。

《四川省志·林业志》《攀枝花市志》《剑阁县志》《会理县志》《广元县志》《大邑县志》还记录郭沫若视察古柏、攀枝花、剑门、渡口市,考察文物、参观收租院等,并作诗。

综上,共有29部方志包含郭沫若的政治文化活动。郭沫若在少年时期积极投身学生运动,始终关注着革命形势的发展变化,在长期的革命斗争中渐渐成长为一个坚定的马克思主义者和革命家。

郭沫若积极参加革命运动,关心政治,没有那个时代一些知识分子的徘徊与焦虑,正如1941年在《羽书集·第一序》(香港版)中讲到:“有好些朋友质问我:四年来为甚么少写文艺上的东西?这个问题,我也苦于解答。……在大动荡的惊涛恶浪中,……我不仅没有工夫写,甚至没有工夫看。”[16]124他深切同情人民灾难,将知识分子的学问、理想同国家需要、民族解放事业紧密结合,展现了强烈的革命实践精神和博大的爱国情怀,是革命的先行者和坚定的实践者。

中华人民共和国成立后,他担任要职,但始终关注四川文化领域的发展,在考察、游览中或题写匾联,或写诗撰文,留下了大量赞叹风物之美的翰墨字迹和诗词。郭沫若的政治活动与题咏活动、文学创作密不可分,三者相对平衡,既保持了文学的创造性和美感,同时又将政治因素自然地渗透到文化活动中,人文自然之美、审美情趣与爱国情怀的融合,很好地体现了郭沫若狂放自由的文学特性和执着热忱的政治才干相辅相成的特征。

4 结语

郭沫若是我国革命战线和文化战线上一面的鲜明旗帜。四川方志较为全面地反映了郭沫若生平、创作、社会和政治活动等,与《郭沫若年谱长编》[7]《沫若自传》[17]《女神之光》[8]《郭沫若家事》[18]《郭沫若的学术人生》[19]《郭沫若的最后29年》[20]等著作比较,方志记载无误,但较为简要。

郭沫若的成长经历与中国革命历程紧密关联,他自觉为民族解放事业而奋斗,实现了文学、学术和政治的良性互动。周恩来评价道:“他不但在革命高潮时挺身而出,站在革命行列的前头,他还懂得在革命退潮时怎样保存活力,埋头研究,补充自己,也就是为革命作了新的贡献,准备了新的力量。”[21]6

郭沫若积极奔走于文化和政治之间,文人气质和追求革命的理想始终交织在他的抉择中,但身份的多重性没有在他身上展现出无法调和的矛盾与冲突,不同特质融为一体,他是“学术家与革命行动家,兼而为之的人”[21]6。需要指出的是郭沫若在文学创作和学术研究中常结合政治因素,冷静地保持着高度的敏感性和客观性;而激情澎湃的作家气质,使他在政治文化活动中说话太过主观性,造成了一些创作上的不严谨。郭沫若是立体的,我们应清楚地了解多重身份在他思想性格中相互融合,又有明显区别,展现了性格和思想的多样性和丰富性。分析郭沫若,还原本质,看到多重身份融于一身的现实,实事求是,不能以偏概全。