固原方言单音节同义动词研究

马军丽

(宁夏师范学院 文学院,宁夏 固原 756099)

固原市位于宁夏回族自治区南部,处于西安、兰州、银川三省会城市所构成的三角地带中心,依据古入声字今调类划分,固原方言属于中原官话区。笔者研究的方言调查点选择在固原市原州区,该地区是固原市经济文化中心,人口密度较大,为中原官话秦陇片代表方言点。从语言学角度看,它在语音、词汇、语法上既与陕西关中话不同,又与甘肃陇中话相区别,独具特色,自成系统。

一、固原方言同义词

固原方言中,存在大量词义相近、表达细腻丰富的同义词,其中动词、名词、形容词、副词居多,以动词占比最大,情况最为复杂。动词常做谓语,是构成句子非常重要的语法手段,并且与其他词类组合及聚合能力十分突出,所以动词的同义词数量最多,占比最大。固原方言常用动词以单音节为主,因此笔者重点研究单音节动词,并与普通话对比,考察固原方言中单音节同义词在交际情景中微殊之处。在此对研究对象作必要的说明,本文研究的固原方言词是以《现代汉语词典》[1]为参照,在固原方言中使用,却没有收录其中,或有收录但标有(方)的词语。笔者研究的动词,“主要表示动作、行为、心理活动或存在、变化、消失的词类”[2]。笔者研究的同义词为:“这个词的某一意义和那个词的某一意义相同,不是说这个词的所有意义和那个词的所有意义都相同。”[3]研究固原方言同义词,首先要认识词的多义性,单音节动词大部分是多义词,对多义词而言,“同义”是建立在词的“词汇意义”之上的。广义的词义包括词语的词汇意义、语法意义和色彩意义。笔者研究的“同义词”重点强调“词汇意义”,因为“词汇意义始终处于主要的地位,它是词义的核心,是其他两种词义产生的基础,所以在这里我们必须先从词的词汇意义谈起”[4]。由词汇意义相近的词构成的语义场称为同义义场。在同义义场中的若干词在意义上或多或少有些相同。我们把单音节动词中词汇意义相同或相近、但语法意义和色彩意义可异可同的一组词,称为同义词。同时为了使固原方言与普通话更有可比性,需要选择在各方言中普遍存在的方言共有词。参照《斯瓦迪士核心词表》,本文选取易混淆、较常用的“打”“睡”“缝”三个常用单音节动词作为研究对象。每个动词的同义词有若干个,共同构成了一组“单音节同义动词语义场”。在这个语义场中,每个词构成了相对独立而又完整的同义聚合,在词义上彼此相关而又同中有异。“各自以自身的特点在共同的聚合体中占有特定的位置,从而互相制约着意义特点或意义的内涵。”[5]为便于说明,我们首先对每组同义词分别进行比较辨析。

二、固原方言单音节同义动词辨析

固原方言中,单音节动词用一个汉字记录,大多数“字义”既是“词义”,也是“本义”。而单音节动词使用频率不同,所产生的同义词数量不尽相同,形成了丰简各异的同义语义场。

(一)“打”义动词

在《现代汉语词典》中,“打”是多义词,文中作为动词“打”的义项专指其中第①项,“用手或器具撞击物体。”普通话中表“撞击、敲打”义的动词主要用“打”,固原方言中也用“打”,除此之外还有“挕、捶、撇、築、揙、搉、擂、掠、抽”等单音节动词,这里我们把这个同义意群称为“打”义动词。

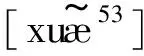

1.打[tha53] 《说文·手部》:“击也。从手丁声。”《魏书·张彝传》:“以瓦石击打公门。”后引申为攻打,殴打。《现代汉语词典》解释为:“用手或器物撞击物体,表示敲打,殴打”,如,“打人”“打狗”。固原方言中也用“打”,如“后晌,听见谁一共打门着尼。”(下午,听见谁一直在敲门。)再如固原方言俗语:“说人不揭短,打人不打脸。”这句方言俗语中“打”为“抽打、殴打”之义。

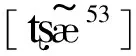

2.挕[tiε24] 《说文·手部》:“引持也。从手,聂声,书涉切。”《篇海》:“丁叶切,音喋。打也。俗借为攝字。”《龙龛手鉴·手部》:“挕,攝的俗字。”固原方言中“挕”指“打、揍”,使用频率很高。如:“警察把街上的死狗(地痞流氓)美美挕咧一顿。”“兀么碎的娃娃,还挕人呢。”(这么小的孩子还敢动手打人。)

4.撇[piε24] 《说文·手部》:“撆,击也。从手,敝声。”本义为轻击,击。李善注“《说文》曰:‘撆,击也。’撆与撇同也。”《文选·王褒〈四子讲德论〉》:“故膺腾撇波而济水,不如乘舟之逸也。”唐·李贺《宫娃歌》:“愿君光明如太阳,放妾骑鱼撇波去。”清·金农《海会寺池上观鱼呈道禅师》诗之三:“撇波逐队争迎我,错认临江白石郎。”固原方言“撇”作为“打”义动词,强调“打”的结果,忽略使用的工具和打的过程,如:“警察把贼娃子撇美咧,出咧口恶气。”

8.擂[luei24] 《玉篇·手部》:“力堆切,研磨;敲击、打。”形声兼会意字,从手,雷声,本义为研磨,引申指敲击、打。五代·李建勋《迎神》诗:“擂蛮鼍,吟塞笛。”前蜀·韦庄《秦妇吟》:“忽看门外起红尘,已见街中擂金鼓。”《红楼梦》第四十六回:“湘莲又掷下鞭子,用拳头向他身上擂了几下。”周立波《暴风骤雨》:“大伙冲到韩家大门口,黑色大门擂不开,就都跑到大院东边的墙外。”固原方言中“擂”指握紧拳头向下打击,如:“老黄牛不犁地,张老汉在牛脊背上擂咧几下子。”

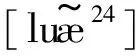

9.掠[lyε53] 《说文·手部》:“掠,夺取也。从手,京声。”常用义为夺取、抢夺。《左传·襄公二十一年》:“栾盈过于周,周西鄙掠之。”又《左传·昭公二十年》:“输掠其聚。”之后引申为“打、拷打”义。《广韵·药韵》:“掠,笞也;治也。”郑玄注:“掠,谓捶治人。”南朝·宋·刘义庆《世说新语·方正》:“考掠初无一言。临刑东市,颜色不异。”《礼记·月令》:“命有司省囹圄,去桎梏,毋肆掠,止狱讼。”宋洪迈《夷坚甲志·太山府君》:“首录置狱中,数日掠死,其家乞收葬,不许。”清俞樾《茶香室三钞·刘僧遇》:“直杖李俊,执杖不敢决。既而轻拂掠之,皮亦不伤。”固原方言中“掠”作为“打”义动词,有“抽打、打击”之义,是凭借一定工具,一般用鞭子、软条之类抽打,以加强打击的力度。如:“驾车的老把式,遇上犟驴,在沟子上掠上几鞭子,乖乖听话咧。”

(二)“睡”义动词

在《现代汉语词典》中“睡”作为动词只有一个义项为“睡觉”,普通话表示“睡觉”常用这个词,如“早睡早起”“睡着了”,在固原方言中表示“睡觉”义的动词也常常用“睡”,但是依据睡觉的不同状态还有更为精确、形象的动词,如:“缓、眯、

2.眯[mi44] 《说文·目部》:“眯,草入目中也。从目,米声。”本义为草屑、糠皮、沙尘等进入眼中,引申为眼皮微合。《集韵》:“母婢切,音弭。眇目也,与‘寐’同。”此处引申为“闭眼小睡”。《资治通鉴·魏纪》“常恐眯梦漏泄以益臣罪。”其中“眯”,已有“小睡”之义。固原方言中“眯”作“睡”义动词,指眼皮微合,闭眼小睡或是打盹,不一定是睡在床上,或者坐着或者靠着,短暂的小憩。如:“晌午时间短,在椅子上些微眯一阵子。”

3.寐[mei44] 《说文》:“寐,卧也,从梦省,未声。”《广韵》:“寐,寢也。”词义为“睡着”。《诗经·邶风·柏舟》:“耿耿不寐,如有隐忧。”《诗氓》:“三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。”《公羊传·僖公二年》“寡人夜者寝而不寐。”唐·蒋防《霍小玉传》:“其夕,生澣衣沐浴,修饰容仪,喜跃交并,通夕不寐。”固原方言“寐”作为“睡”义动词,指在床上躺着歇息或睡着,如:“小两口忙活咧一整天,后晌饭罢在屋里寐下咧。”

(三)“缝”义动词

《现代汉语词典》中“缝”作为动词只有一个义项,即“用针线将原来不在一起或开了口的东西连上。”固原方言中表达以上义项的动词很少用“缝”,主要是用“敹、挛、绌、绽”这些动词。

三、单音节同义动词的区分手段

如王力先生所言:“这个词的某一意义和那个词的某一意义相同,不是说这个词的所有意义和那个词的所有意义都相同。”[6]换言之,词汇意义相近的词构成的“同义场”在语义、感情色彩、语体、搭配和位置分配等方面都或多或少地存在一些细微的差别,而非绝对的同义。笔者从语义手段、语用手段和语法手段这三个方面分析,对固原方言单音节同义动词进行比较和研究。

(一)语义特征

1.语义范围不同。固原方言构成同义关系的一组词,在有共同义位的前提下,每个成员在具体应用中,其适用的范围大小存在差异,有的词适用范围较宽,有的词适用范围较窄。例如:固原方言“缝”义动词中“敹、挛、绌、绽”都表示“用针线将两样东西连在一起”,在一定的语言环境中这组“缝”义动词可以通用,但使用范围不同。“敹”使用范围非常广泛,指各种针线的缝补,完全取代了普通话“缝”这个动词。“挛”和“绌”适用于粗略的缝补,较“敹”的使用范围小些,如:“过年了,给娃娃们敹新衣裳。”此处就不能用“挛”和“绌”,新衣裳是要用心细致的缝制,不能粗针大线。“李家媳妇子手巧很,一片花布几针绌(挛)成咧花头巾。”这里“绌”和“挛”强调缝制的速度快。“绽”指的是将纽扣或者口袋或是布条小的物件用针线连缀到大块布料上,所指范围较前者再小一些。常用于“绽纽子”“绽口袋”。

2.语义侧重点不同。固原方言构成同义关系的一组词,在有共同义位的前提条件下,其区别主要表现在语义的侧重点不同。例如:“睡”义动词中“挺、展”侧重于动作姿态,表示四体平直舒展的仰卧,不一定睡着。“趄”强调侧卧的姿态,“建”侧重于斜躺着、斜靠着的姿态,两者都不强调睡眠的质量。而“眯、寐、缓”侧重于睡眠休息的过程,不强调睡觉的姿势,虽然睡眠时间短,起到了睡觉休息的效果。“缝”义动词中,“敹”侧重于缝补细致的效果,如:“敹地展展的”(针线做的服帖细致);“挛”侧重于粗针大线的速度,如:“挛地快快的”;“绽”侧重于将小物件缝合上去,如:“绽地牢牢的”。

3.语义的轻重程度不同。固原方言中构成同义关系的一组词,在有共同义位的前提下,其区别特征体现在语义轻重不同。例如:固原方言“打、挕、捶、撇、築、揙、搉、擂、掠、抽”这一组同义词中都表示“用手或器具撞击、敲打物体”,它们之间撞击和敲打的力度是有区分的,轻重程度不同也是区分同义词的条件之一。“築、擂、挕”强调打击的力度很大,“築”是双手用力从上往下猛击,就像打夯一样;“擂”的打击力度次之,一只手或者两只手攥成拳头用力敲击;“挕”用手或者凭借其他工具击打力度再次之。“打、撇、揙、搉、掠、抽”强调打的结果,并不强调击打和敲击的力度。

4.动作行为方式不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征体现在动词的动作行为方式不同。例如:“打”义动词都表示打击或敲打,但方式不同。“捶、築、擂”是抡起拳头打,力度从轻到重排序。“掠、抽”是使用其他的工具,凭借外物来打击。如:“李家媳妇拾起扫把在娃娃沟子上掠咧几下子。”“几鞭子抽在老黄牛脊背上。”“挕、撇、揙、搉”的打击方式可以是用手也可以是用其他工具,这些动词只强调被打击的结果。“警察把贼娃子搉绵咧。”这里强调警察把小偷打趴下了,具体是用哪种方式,使得什么工具被忽略了。

5.动作情态不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征表现在动词的动作行为发生的情形、状态不同。固原方言同单音节同义动词中,选用不同的动词是为了描述不同的情态。例如,在“睡”义动词中,同

6.动作行为的实际所指不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征表现在不同动词搭配适用的主体不同。例如,“缝”义动词中,“绽”动作行为的对象只针对细小的物件,如“绽纽子”“绽带子”“绽补丁”,而“敹、挛、绌”就不适合这些细小物件的搭配关系。固原方言“睡”义动词中的“趄”,动作行为所指婴幼儿,通常指小孩子侧卧着睡觉,如“月娃子将将吃罢奶,霍霍趄到炕上。”这里指还没有满月的婴儿刚刚哺乳完,轻轻放到炕上睡觉。“趄”指侧卧着睡觉,防止小孩吐奶,这个动作行为一般不与成年人搭配。“打”义这组同义词中,“挕、捶、擂”打的对象可以是人,也可以是物,而“撇、築、揙、搉”打的对象一般都指人。

(二)语用手段

1.使用词频不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征体现在使用的词频不同。在实际使用中,有的词使用频率高,有的词使用频率低。例如,“打”义这组同义词中,使用频率最高的是“挕”,固原方言中很少使用“打”这个词语,所有的“打”义都能用“挕”来表达。再如“缝”这组同义词中,“敹”最常用,适用于各种情况的缝补,而“绽、绌、挛”只适用于特定的搭配对象。“睡”这组同义词中,“缓”最常用,各种情况的睡觉和休息,都可以用“缓下咧”。

2.感情色彩不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征体现在词语的色彩意义不同,这也是固原同义词较为典型的区别性特征。在人们的言语交际过程中之所以会选择不同的方言词,是需要贴切的表达不同的情感态度。选择带有褒义的动词是要表达肯定和喜爱的感情,选择带有贬义的动词是想表达厌恶与反感的情绪。例如,固原方言“睡”组同

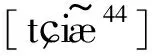

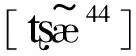

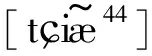

3.语体风格不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征体现在语体风格各不相同。有的动词体现书面语的风格色彩,具有高雅、庄重的表达效果;有的动词体现口语的风格色彩,会产生粗俗、随意、诙谐等不同的表达效果。例如,固原方言“睡”组同义词中,“缓”表示较为正式的风格特点,表达较文雅,有褒义色彩,其中“挺”和“展”俚语色彩尤为浓重,是粗俗、随意的表达,似乎能看到四脚朝天,大字摆开的动作情态,言语之间流露出鄙视和厌恶的情感。其中“眯、趄、倚、建[tiæ~44]”这些同义动词在生活中常用,口语色彩鲜明,中性词语,表示时间短暂的睡觉休息。在这一组同义词中“寐”的文言色彩最为明显,在《诗经·关雎》中就能找到“窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服。”的诗句。

(三)语法手段

1.动词和宾语的搭配关系不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征体现在动词和宾语的搭配关系不同。有的同义动词能带宾语,有的同义动词不能带宾语,同时各词所带宾语又有差别。“打”义动词中“挕、捶、築、揙、擂、掠、抽”可带可不带宾语。如“挕仗、捶腔子、築脊背、揙街溜子、擂鼓、掠人、抽牦牛”,只有“搉、撇”不常带宾语,经常会与补语搭配使用。例如,“搉疼咧”“撇美咧”。在“缝”义动词中,都能带宾语,如“敹衣裳”“挛麻袋”“绌香包”“绽纽子”。

2.状语修饰动词的情况不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征体现在状语修饰动词的情况不同。固原方言中,这组“打”义动词前面可以带副词或形容词作状语。例如:“鼓劲挕”“往死里捶”“往实里撇”“由性儿築”“冷怂揙”“美美搉”“头蒙住地擂”“急忙掠”“抡圆地抽”。有时这组动词也可以带介词短语作状语。例如,“用棒挕”“拿鞭子抽”“给板凳腿撇”“堵着家门口揙”“趁着没人築”。“睡”义动词中几乎都能带状语,如,“好好儿缓”“些微眯咔”“直直儿挺”“豁豁趄下”{“斜斜子建

3.动词带补语情况不同。固原方言中构成同义关系的一组动词,在共同义位的前提下,其区别特征体现在动词带补语情况不同。固原方言中同义动词大多数情况是能带补语,起到修饰的作用。例如,固原方言“缝”义动词“敹了一整天”“挛得没停”“绌得快快地”“绽得牢牢地”。“睡”义这组同义词中,都能带补语修饰限定,如“缓得好”“眯不着”“眯得实实的”“寐了一阵子”“挺得直直的”“趄倒”“倚下”“展平、建住”。但是对于“趄”“倚”“展”“建”这些动词常用介词短语作补语表示趋向,如“趄到炕沿上”“倚着墙根里”“展在地下”“建到床边上”。

四、结语

笔者通过对固原方言中“打”“睡”“缝”三组单音节同义动词的研究,从语义、语用、语法三大方面,共12种区别手段,辨析固原方言动词同义词。这些辨析手段并非孤立的发挥作用,它们互相渗透,互相支持,构成一个整体系统,并且是若干项手段并用甚至是综合以上12种手段,多角度,多方位的辨异分析,研究一组同义词的区别与联系,综合来看,具有以下四方面特点。

第一,固原方言历史悠久,同义词中存古现象突出。从固原方言发展演变的历史看,在上古时期就已经追求词语表达的丰富性、多样性。我们举例的“打”“睡”“缝”三组同义动词,几乎所有词语都是沿用上古旧词,它们在上古文献中都能找到用例,也充分的说明固原方言典型的存古现象。就音节分布方面看,固原方言常用动词同义词组,以单音词构成形式最为常见,与古汉语单音词占优势的特点高度一致,说明固原方言中存古特点十分突出。

第二,固原方言语义丰富,表达生动准确。固原方言同义词词义虽然相同或者相近,但在语义范围、情态方式、轻重程度、褒贬色彩、语体庄谐、补充修饰各种情况上有所不同。日常生活中选用此类同义词,不但生动形象的描述了动作、行为方式的微妙区别,而且能够充分地展示人物形象特点,增强语言的表达效果。固原方言还有同义词连用的特点,例如,“连捶带挕”“又是敹又是绽”“趄着倚着,团咧一炕”,同义词的连用,使得连用的词义互相融合,前后贯通,彼此渗透,避免单一重复,使语言表达丰富多彩,生动形象。

第三,固原方言同义词丰富,覆盖范围广,其中动词同义词占比最多,情况最为复杂。固原方言同义词丰富,其中动词、名词、形容词和副词都有数量不等的同义词,其中动词同义词最常见,数量多语义复杂。动词在句子中充当谓语,是主要的句法成分,并且与其他词类组合、聚合的能力十分强大,所以在各词类中同义词数量占比最多。固原方言中常用动词以单音节为主,并且是与人们生活越贴近、词义越实在的动词,同义词的数量越是丰富,这种同义词数量的差异性充分体现了语言的发展规律。

第四,固原方言同义动词区别特征表现为语义、语法和语用三个方面。其中语义特征最为突出,语用特征次之,语法特征再次之。一组同义词中,既有相同的区别特征,又有不同的区别特征,不同的区别特征往往和词类形成对应关系。这也是我们后期需要研究的内容,在固原方言中名词、形容词、副词等其他词类也会体现不同特点。笔者虽然从多角度对固原方言单音节同义动词进行了分析与观察,总结出了同义动词辨析的类型和区别手段,但是对于其他词类同义词的研究关注的还不够,这也是我们今后需要努力的方向。以期更全面的研究固原方言的语言特点。