丁佩城曲艺活动史料整理及其鼓书唱段研究

郝苗苗 郑育晞

摘 要:丁佩城是河北乐亭大鼓老艺人,但其在民间更多以西路大鼓艺人靳文然师傅的身份而为人所知,其他资料则少有记述与研究。本文基于田野工作获取的民间文献和文史资料对丁佩城先生的相关曲艺活动史料及留世唱段进行了初步梳理与研究,力求其不被浩瀚的历史所淹没,同时也为乐亭大鼓说唱艺术的后续研究积累资料。

关键词:乐亭大鼓;丁佩城;曲艺

进入21世纪,随着国家非遗保护相关政策的落地,河北唐山市对入选首批国家级非遗名录的乐亭大鼓的保护传承力度不断加大。然而,在当下的文献中,涉及丁佩城先生的记述比较有限。鉴于此,本文基于田野工作对涉及丁佩城的相关民间文献和文史资料进行了初步整理与研究,力求其不被浩瀚的历史所淹没,也为乐亭大鼓的后续研究积累资料。

一、乐亭大鼓在迁安的传承与鼓书艺人丁佩城

(一)乐亭大鼓在迁安的传承

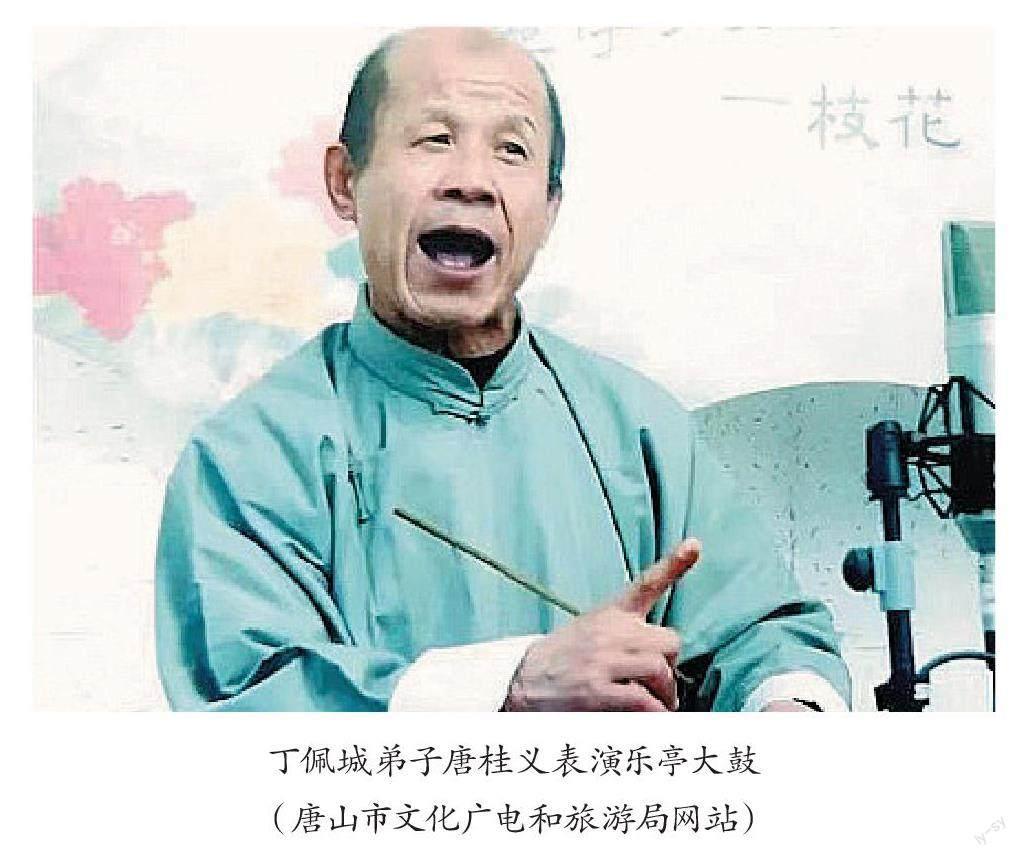

乐亭大鼓是迁安地区的重要曲艺形式之一。唐山文旅局微信公众号在“迁安‘唐山市级非物质文化遗产展示”中提道:“迁安大鼓书艺人丁佩城70年代在家乡、唐山乃至东北一带较有影响。1974年,唐桂义开始跟随丁佩城先生学习乐亭大鼓。”此外,唐山公共文化旅游网也有介绍:“迁安早年说书艺人丁佩城,丁官营上屋村人,当时在家乡、唐山乃至东北一带较有影响。1973年10月迁安市文化馆组织举办第一批‘乐亭大鼓培训班,学期三个月,传授唐桂义等几名学员。”从中可分析出,丁佩城是早年出自迁安的乐亭大鼓知名艺人之一,而唐桂义则是迁安地区在丁佩城亲传下的乐亭大鼓当代传承者。

然而,迁安地区对丁佩城并无更多记述。在田野考察中,笔者发现民众对丁佩城了解甚少,但确有老艺人反馈对鼓书艺人丁韵清更为熟悉,原因是“大鼓艺人靳文然开蒙于丁韵清”。再后来得知,丁佩城是其父母起的本名,而他在民间更多被称为“韵清”,这是因其韵味浓郁、嗓音清澈的乐亭大鼓表演而获取民众认可后所得的艺名“韵清”。迁安地区与“丁韵清”相关的主要文字记述源自1994年版的《迁安县志》对当地曲艺队的介绍,“当地主要曲艺形式是乐亭大鼓,著名大鼓艺人有丁韵清、陶瑞、史连贺等”[1],说明了20世纪后半叶乐亭大鼓在河北省东部地区的流传之广与民众喜爱程度之深,也反映了丁佩城当年凭借乐亭大鼓表演技艺在当地获得了较高的知名度。

(二)鼓书艺人丁佩城及其曲艺活动史

丁佩城,1895年生于迁安县(现迁安市)丁官营乡上屋村,幼年丧母,少年时期读过几年私塾,是新中国成立后留下乐亭大鼓唱本手记的为数不多的老艺人之一。他早年生活清贫,以上集卖针头线脑为生。丁佩城多才多艺,年少时以在抬头营庙会上卖针无果转唱竹板书表演而轰动当地,从而开始从事曲艺工作。然而,其父亲并不同意丁佩城入“江湖漂行”,因为在旧社会民间曲艺人属“下九流”,社会地位低下。但是,能拉爱唱的丁佩城并未按父亲意志行事,执意“吃张口饭”,20岁左右开始与任庄的任武、回新庄双目失明的丁老五、花庄的花振清等合打十不闲走街串户。丁佩城一边卖艺谋生,一边学艺调嗓,唱过莲花落,说过东北大鼓书,还行艺至京东随名师王宪章学过曲段,加之其略有文化能够编创新书并可根据观众反馈随时调演,很快在迁安及周边地区站稳了台子,很多人家遇红白喜事会请其说书,富有人家更是多在冬季农闲时留他说书。

在行艺过程中,丁佩城发现乐亭大鼓已经成为当地民众的喜好——“庄庄说大鼓,村村学落子”,但很多大鼓艺人能在迁安行艺却无法入唐山、入滦乐,更无法得到出自乐亭的鼓书艺人的认可,所以他便携艺前往乐亭大鼓诞生之地——乐亭,去学演乐亭大鼓以便“正口”。入樂亭后,他与乐亭大鼓老艺人齐祯亲传弟子霍春堂结为好友,相互学艺,终以书词新、扮相真、板眼实、腔调美而扬名乐亭。然而,旧社会中的乐亭大鼓艺人是否可以在特定的“地界儿”行艺,虽然主要取决于表演技艺之高低,但还是会受到旧社会恶势力的侵扰。作为“漂”来乐亭谋生的大鼓艺人,丁佩城虽然可依靠自身技艺获取听众认可,但依然难以摆脱其他外部因素的困扰,而他活跃于乐亭的20世纪30年代正是当地闹土匪的特殊时期。为得安宁,丁佩城结识了当地稍有权势的靳子班并结为兄弟,并借助这种关系在当地站稳了脚跟。随后,他在靳家认识了年少便喜爱乐亭大鼓的靳子班的侄子靳文然,而这也是靳文然开蒙于丁佩城的缘起。相关情况在大鼓艺人贾幼然和赵凤兰的回忆中也有提及:“靳文然的爸爸是鞋铺的掌柜,丁韵清跟他爸爸的关系比较好,经常在他那儿说书,有时候在他们家里吃住。靳文然喜欢乐亭大鼓,就跟着丁韵清学段儿并学会了中篇书《满汉斗》。”因时局动荡,丁佩城在乐亭期间未能拜师投门、入家学艺,他的乐亭大鼓表演更多是在乐亭县一句一句“听”会的,但这并未妨碍民众对其表演的喜爱,尤其他的扮相做派在乐亭大鼓界堪称一绝,被美誉为“装龙像龙,演虎是虎”,很多喜爱大鼓的民众更是将其扮相的像与不像作为判定乐亭大鼓表演成败的标准之一。

20世纪30年代末,乐亭地区被日军控制,鼓书艺人在当地无法继续安身,丁佩城等部分艺人转而进入东北流动行艺,时而坐堂演出,时而外串台子说书。解放战争时期,丁佩城重回迁安行艺并以高涨的热情投入革命文艺工作,他身背书鼓,走到哪里唱到哪里,还新编乐亭大鼓书词《消灭鬼子兵》《送子参军》等,在当地广泛流传。1951年,《人民日报》发表了中央人民政府政务院《关于戏曲改革工作的指示》,指出:“中国曲艺形式,如大鼓、说书等,简单而富于表现力,极便于迅速反映现实,应该予以重视。除应大量创作曲艺新词外,对许多为人民所熟悉的历史故事和优美的民间传说的唱本,亦应加以改革应用。”此后,丁佩城放弃了旧社会中比较叫座的书段,深入民众劳动现场,基于民众建设社会主义新中国的各种事迹去唱新段,并说起了乐亭大鼓长篇新书《儿女风尘记》《烈火金刚》等,成为迁安地区乐亭大鼓表演的一面红旗。此外,他还致力于乐亭大鼓的传承,栽培出岂振友、唐桂义等青年传承人。

二、关于丁佩城留世唱段《耗子告狸猫》的分析与思考

《耗子告狸猫》是乐亭大鼓的短篇唱段,讲述的是小耗子丧命于貓口之后到阎王殿告状的过程。1961年,文艺工作者赵桂丹先生采录了丁佩城老先生忆唱的《耗子告狸猫》,读者从中可略窥乐亭大鼓小段的早期形态。

(一)早期乐亭大鼓说唱艺术的风格特点

丁先生所唱的《耗子告狸猫》唱段篇幅相对短小,属于乐亭大鼓短篇书词(小段),唱词是通俗顺口、活泼流畅的民间口语化语言。整体以七字句为基本句式,呈现“二二三”结构,即“你说—来告—冤枉状,要你—切实—快说清”,有时会因剧情需要加入一字形成八字句,或加三字头成为十字句,而使用了三字头的十字句也会因唱词字数增加而引发对应的基本乐句在句首进行扩充。唱词句式的辙韵格式基本为:上句尾字可不押韵,下句尾字近乎全部押韵。其中,开篇第一句的尾字需完成起韵。此外,各句尾字的平仄格式相对固定,基本格式是:上句唱词尾字多为上声字或去声字,下句唱词尾字一概用平声字。在音乐方面,《耗子告狸猫》为单一反复体的主曲体,通篇采用一种曲调,以上下句形式循环反复与变化反复,上句尾音落1,下句尾音落5,除上半句尾字有下滑音外,多为一字对一音,直至结尾处加2小节甩腔造成变化并形成终止。唱段采用六声音阶徵调式,一板一眼的慢流水板,每句均顶板起唱并落于板上。在旋律形态方面,唱腔进行相对平稳,上、下句合并后大多构成一种“起—挑—落”的规律,几乎所有乐句都呈拱形,并终于旋律下行,音域较窄。整体而言,在一定程度上印证了乐亭大鼓老艺人口中“早年作为江湖线上的鼓书表演腔调简洁,小段有唱无白、一唱到底”的特点。

(二)《耗子告狸猫》唱段分析引发的相关思考

丁佩城先生所忆唱的乐亭大鼓《耗子告狸猫》唱段曾在1963年唐山地区曲艺会演中获得二等奖。这说明了当时河北曲艺界对丁先生表演技艺的认可,但值得注意的是,这段乐亭大鼓唱腔与中央音乐学院民族音乐研究所成员在1953年对老艺人王佩臣、卢城科关于乐亭大鼓表演形式“一板一眼,越唱越快直到结束;一般起于内板(即第一拍的后半拍)落在板上”[2]的调查记述存在不同。那么,究竟是丁佩城的《耗子告狸猫》唱段并非乐亭大鼓的早期形态,还是王佩臣的乐亭大鼓唱腔摒弃了乐亭大鼓的早期样态并进行了革新呢?抑或是传统乐亭大鼓的“书”与“小段”的表演形式存在差异?这也对学界的相关研究提出了新的问题。

三、结 语

在关于民间说唱音乐的研究中,笔者认识到了历史民族音乐学视角的重要意义,但常受困于文献资料的有限而无法对音乐文化事象给予深刻的历史解读,进而也切实感受到老一辈民间艺人的唱腔音乐及其学艺行艺历程是需要被记述、被抢救整理并留存的。正是这些民间艺人的学艺、行艺活动造就了丰富多彩的民间音乐现象,而他们学艺、行艺的经历不仅承载着社会文化的历史变迁,也终将是未来学者理解过往音乐文化事象的重要历史资料。鉴于此,本文基于田野工作所获取的民间资料对鼓书老艺人丁佩城及其相关曲艺活动进行了初步梳理,对其所留世的乐亭大鼓唱段给予了描述性分析,揭示了早期乐亭大鼓小段的基本形态特质特征,也认识到其与1953年音乐学者调查记录的乐亭大鼓表演形式的差异,为后续研究积累了资料也提出了新问题。

基金项目:本文系2022江苏省社科基金项目“中国民族音乐学的舶来理论及其本土转化创新研究”(编号:22Y SB024)、江苏省研究生科研与实践创新计划资助“京歌中的混生元素及其文化意蕴研究”(编号:SJCX23_1253)的研究成果。

参考文献

[1] 河北省迁安县地方志编纂委员会.迁安县志[M].北京:中国社会出版社,1994:476.

[2] 李兆芬,金湘.乐亭大鼓采访记录[M]//天津市曲艺调查报告(油印版).北京:中央音乐学院民族音乐研究所,1954:20-21.

——读《中国曲艺发展简史》