新时代内蒙古东部地区文化产业发展研究

周扬 陈艺

【摘 要】民族文化产业是新兴的朝阳产业。克什克腾旗地处内蒙古自治区东部地区民族文化资源十分丰富,文化产业已经成为克什克腾旗的支柱产业。克什克腾旗的少数民族文化产业存在不足,如旅游季节性强,宣传区域辐射半径狭窄,民族文化遗产的搜集、整理和保护有待加强;文化产业经营和管理培训等体系落后;文化产业市场有待规范;缺少大规模资金支持等。通过合理规划、开发与保护并重,才能实现克什克腾旗民族文化产业又好又快发展。

【关键词】克什克腾旗;少数民族文化;产业发展

【中图分类号】G124 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2023)22—076—03

克什克腾旗地处内蒙古自治区东部,这里孕育了灿烂的红山文化和蒙元草原文化,民族文化资源十分丰富。近年来,克什克腾旗积极发展具有民族特色的文化产业,将其逐步培育为新的支柱产业,围绕草原生态、地质奇观、蒙元文化,大力发展文化产业,基本形成了以草原森林风光、湖山温泉、蒙古族风情、历史文化、地质奇观等为主体的多样化文化旅游产品体系,成为蒙东地区发展民族文化产业的先锋队,是蒙东地区乃至内蒙古自治区发展民族文化产业最具代表性的桥头堡。[1]

开展对克什克腾旗少数民族文化产业发展的调查研究,既能够由点到面地认识和了解蒙东地区少数民族文化产业发展的状况,又能够深入地了解该区域民族文化资源的分布和开发状况,探索进一步推进民族文化产业发展的可行性途径,为蒙东地区的民族文化产业发展提供参考与建议。

一、克什克腾旗少数民族文化产业发展的优势

克什克腾旗以“生态立旗、工业强旗、牧业富旗、旅游活旗、科教兴旗”为发展战略,将生态文化旅游作为民族文化产业的发展方向和重要遵循,以打造全国生态旅游名旗、草原地质文旅主题园和休闲养生基地为目标,大力发展文化产业项目。全旗现有星级、准星级宾馆酒店11家、宾馆饭店645余家,日接待能力达3.7万人。2022年,克什克腾旗第三产业比重约为42%,民族文化产业已经成为第三产业的引擎,克什克腾旗文化产业开始了走出去的征程,创造了巨大的社会效益。

(一)文化产业体系基本形成

从总体上看,克什克腾旗文化产业资源有以下几个特点:一是资源丰富、品类齐全;二是组合性强、互补度高;三是原生态景观多、开发程度低。

克什克腾旗地处内蒙古高原与大兴安岭南端山地和燕山余脉七老图山的交汇地带,独特的地理位置和自然环境,造就了丰富多彩的文化产业资源。境内草原、森林、石林、冰臼、沙地、湖泊、湿地、温泉、峡谷等地质地貌景观丰富,是内蒙古拥有自然保护区最多的旗县区。浓郁的民族风情,提供了丰富多彩的民族旅游资源,如那达慕大会以及达里诺尔湖的冬捕节、达日罕乌拉苏木的银冬驼节等传统民族节日;诞生了蒙古族长调、好来宝、安代舞等民族歌舞,全羊餐及奶食品等特色民族产品。上述文化资产业源逐步得到开发,民族文化产业逐步发展,克什克腾旗对民族文化资源实行规划先行、保护与开发并重、科学合理利用资源的原则,文化产业体系基本形成。

(二)文化产业市场前景广阔

随着中国经济持续增长,居民收入水平稳定提高,在“衣食住行”等基本需求得到满足之后,人们的旅游消费意愿逐步提高。克什克腾旗作为世界地质公园、中国旅游强县、全国生态旅游名旗,离首都北京仅有500余公里,距省会呼和浩特600余公里,离沈阳、天津、大连、长春等大城市距离都在几百公里之内,周边有着巨大的市场机会,获取这些巨大的市场份额,将促进文化产业和旅游基础设施水平的进一步提升,加快克旗文化产业的发展水平,促进克什克腾旗经济的飞速发展。

二、克什克腾旗少数民族文化产业发展存在的问题

改革开放以来,克什克腾旗的民族文化产业得到飞速发展,但相对其他产业来说,规模较低,出现这种情况,有以下几方面的因素。

(一)文化产业人才短缺

整体上,蒙东地区的专业人才数量和质量跟不上当地文化产业的发展,出现的问题有:一是文化产业管理人才短缺。例如公司的高级管理者,从事企业的人力资源管理规划与开发、旅游文化市场的策划与营销、旅游娱乐业的管理、旅游景区开发与管理等人才缺乏;二是文化产业技术人才缺乏,如电子商务、会展旅游、艺术创意与设计、文化产品数字制作等各类技术人才缺口较大;三是产业人才教育基础建设薄弱,培养旅游业专业人才的机构或职业学校少。

(二)缺乏文化产业精品项目

精品项目是文化产业发展的“火车头”,带动产业发展的能力强、经济效益好、可持续性强,是发挥文化产业集聚效应的重要载体。克什克腾旗缺少文化产业精品项目,没有利用丰富多彩的旅游文化资源为自己树立高端、大气的品牌项目,依然采取以发现与开发瑰丽的自然景观的单一模式,存在缺乏精品项目的现象,社会影响小、经济收益少、产业集聚效益不强。

(三)非物质文化遗产的保护发展后继乏力

克什克腾旗的非物质文化遗产具有北方草原性、兼容性、独特性、综合性等显著的特征,国家非物質文化遗产有那达慕大会、蒙古族刺绣等,内蒙古自治区级非物质文化遗产有蒙古长调、兴畜节、好来宝等。这些非遗项目是蒙古族生活中不可缺失的组成部分,也是民族优秀文化的“遗传基因”。随着经济全球化、文化多元化的加快,根植于蒙古族游牧传统的非遗项目赖以存在的社会基础逐渐消失,非遗项目传承人后继乏人、从业人员减少、市场萎缩或丧失。目前,多数非物质文化遗产项目都面临老一辈传承人老龄化加剧的问题,60岁以上的非遗传承人占比超过50%,20—40岁年龄阶段的非遗传承人占比仅8%,年轻一代从业人员尚未完全掌握非遗技艺,导致大量非物质文化遗产项目后继乏人,内生动力不足。

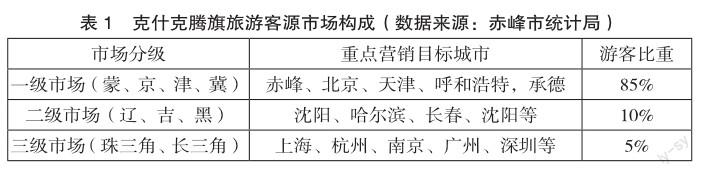

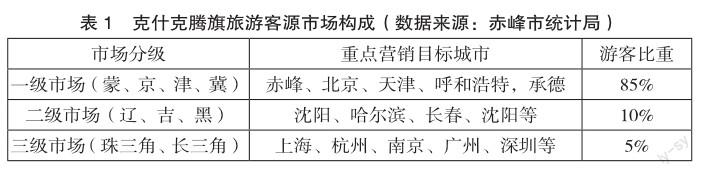

(四)客源结构单一,旅游淡旺季明显

克什克腾旗文化旅游的客源市场集中在蒙京津冀和辽中南地区,对其他省区的吸引力弱,较远省份的游客更少,国内外客源市场的开拓尚处于起步阶段。因气候原因,旅游旺季集中在7、8、9三个月份,旅游淡旺季的问题突出。

三、克什克腾旗少数民族文化产业发展的可行性途径

克什克腾旗的民族文化产业发展既需要从宏观层面上考虑与整体规划,也需要从微观层面上论证与实施。要大力整合地域性文化产业资源,加强区域合作,推动民族文化产业的发展;加大对基础设施的投资,优化景区设施;举办文化产业博览会、民俗节日庆典、民族歌舞比赛等各类文化活动,打造以蒙古草原文化为特色的精品文化工程,推动民族文化走出去,让草原文化、蒙元文化能为国内外更多的人所认识和了解。

(一)整合地域性文化产业资源

克什克腾旗是内蒙古东部地区发展民族文化产业的桥头堡,蒙东地区各旗县自然地理环境相似,历史文化以及民族风俗也相近,生态旅游资源、文化资源同质性相对较高,为整个蒙东地区的民族文化产业的整体竞争优势,应积极整合地域性文化产业资源,加强区域合作,打破地区保护主义壁垒,实现区域联动、优势互补、资源共享的整体发展。构建协调的文化旅游特色产品产供销系统。蒙东地区民族特色优秀产品众多,要摸清各旗县的旅游产品总体情形,合理调整各個旅游产品企业的生产布局,尽量不要出现重复性的可替代产品,让各旅游产品企业在产品的产供销上走向一体化、合理化、互补化。

(二)加强专业人才的引进和培养

创新是文化产业做大做强的根本路径,创新的关键在于人才。一是引进优秀人才。招聘有经验、专业性的文化产业人才,给予优厚的待遇和提升空间,要勇于打破常规,以年薪、住房、安置配偶等为条件,吸引其进入文化产业相关领域使其能够安心工作;二是与省内外高校开展合作,从这些学校聘请有志于从事民族文化产业的高、中级旅游管理人才和实用人才;三是加大对本地专业人才的培训、深造工作,提高专业素质和职业技能,提升本地文化产业专业人才的整体水平;四是引导文化企业积极引进经营、管理、营销、策划等各类人才,建立规范的人才选拔、培养、任免机制。

(三)加大非物质文化遗产项目的保护力度

非物质文化遗产的创造与传承主体是当地各族民众,这一特征也决定了大众是非物质文化遗产得以存续下去的主体,坚持主体性原则是我们应当遵守的首要原则。一是提高民众保护意识,通过与校园、社区合作,开发非遗项目推广课程和实践课程,向普通民众普及非遗项目,提升公众对非遗项目认识和了解。二是建立有效的保护机制,根据各区域特点制定相应的保护措施,引导非遗项目健康持续发展,保护非遗传承人合法权益。三是推动非遗项目产业化发展,遵循“保护为主、适度利用、科学规划”的方针,合理开发一些优秀的非物质文化遗产,并将其推入市场,作为文化产业发展的项目,既能带来经济效应,又能够有效地保护现存的非物质文化遗产。

(四)大力拓展客源市场

克什克腾旗客源结构过于单一,主要客源市场集中在蒙京津冀,对其他省份吸引力较弱,较远省份的游客更少,海外游客人数十分有限。结合克什克腾旗实际情况,客源市场的开拓要遵循“稳近拓远,突出重点,主体促销,开拓海外市场”的市场开发原则,创新文化旅游宣传促销机制。一是采取主动宣传,大力开拓客源市场。重视能够辐射全自治区、全国的电视媒体、平面媒体、新网络媒体的宣传作用,扩大客源市场;二是精心组织各种旅游专题活动,延长旅游周期。大力发展冬季旅游、搞活冬季旅游,开发新的旅游项目;三是加强与国内重点城市旅行社的合作,开拓二、三级客源市场,打开西南市场,开拓长三角和珠三角旅游市场等;四是拓展商业文化性质的宣传活动和学术活动,提升草原蒙元文化品牌。邀请著名的旅游商旅、活跃的旅游组织、重要的学术组织来景区参观访问,承办了系列的国内、国际学术文化交流会,加大对克什克腾旗民族文化资源的包装和推广,提升蒙元文化品牌。

(五)培育文化产业精品项目

精品项目是文化产业的重要组成部分,也是文化产业聚集的一种外在和深化的表现,在提升文化产业核心竞争力中发挥着重要作用,对于发展民族文化产业,助力当地经济发展具有重要作用。[3]一是建设文化产业公园,鼓励文化企业充分发挥主动性、积极性、创造性,以文化产业公园为基点,拉动整个产业的发展,完善园区整体环境;二是建立影视文化基地。乌兰布统及其周边是中国许多著名影片的拍摄地,是著名的影视外景拍摄地,要准确定位,通过旅游+文化+影视基地,依靠自身优势,努力打造一个集文化旅游、影视城为一体的影视文化基地,促进当地影视文化产业的发展;三是以文化旅游精品项目推动民族文化产业的发展,充分挖掘蒙古族节日民俗资源,调动当地民众,参与节日的营造活动,举办各种文化旅游节、文化艺术节及各种形式的汇展推动当地蒙古族文化产业发展,充分发掘本土具有发展潜力的旅游特色资源,适时地推出文化旅游精品项目,提升整个景区的文化内涵,促进民族文化产业的进一步发展。[4]

参考文献:

[1]赵彦云,余毅,马文涛.中国文化产业竞争力评价和分析[J].中国人民大学学报,2006(4).

[2]柯可.文化产业论[M].广州:广东经济出版社,2018.

[3]向勇.文化产业人力资源开发[M].长沙:湖南文艺出版社,2020.

[4]张晓琛.青海文化产业和旅游产业融合发展存在的问题及对策[J].中国市场,2021(8).

作者简介:周扬(1989—),男,汉族,湖南邵阳人,长沙行政学院副主任,研究方向为文化产业。