朝鲜时期学者金正喜书法管窥

文_李雪峰

韩国国立群山大学人文学院

内容提要:朝鲜时期的金正喜,受清代学者、书家的影响,虚心学习中国传统文化,并积极吸收中国大陆的书法思想,同时向中国大陆介绍朝鲜半岛优秀的文化成果。金正喜对诗文、金石考证、书画、篆刻等皆有涉猎。在中国期间,他接受了乾、嘉学派注重考据的治学方法和碑学书法观点。他的书法成就得益于多方面的学术素养。其“秋史体”的出现,对当时朝鲜半岛书坛陈陈相因的书风陋习可谓是一次革命性颠覆,在朝鲜书艺史上独树一帜,别具一格。随着时间的推移,相信其必将越来越受到海内外学人的关注。

金正喜生于朝鲜正宗十年(1786),卒于哲宗七年(1856),庆州人,字元春,别署阮堂、诗庵等,“秋史”是其代表性雅号。他学识渊博,诗、书、画、印皆工,尤以书艺著称。金正喜通过科举及第,曾官拜参判。后在宪宗七年(1840)被卷入一场派系斗争,以致全家破产,自己也被流放到济州岛,10年后获赦,但不久又因祸涉及其他事件,再次被流放咸镜道北青2年。获释后归京,寓居果川,直至哲宗七年(1856)去世,享年71岁。有金石学著作《礼堂金石过眼录》、诗文集《覃研斋诗稿》《阮堂集》等。(图1)

图1 金正喜像

一、书法师承

金正喜的书法代表了朝鲜书法艺术的较高水平,是继“统一新罗时代”书圣金生(711—791)之后的又一座高峰。二人在朝鲜书艺史上被誉为“二金”,时人称金正喜为“书坛亚圣”。

金正喜是朝鲜英祖(1694—1776)的附马月城尉金汉荩(1720—1758)的曾孙。金汉荩热衷于中国的“二王”书法,初习“松雪体”,晚以钟繇、王羲之、石峰(韩濩,号石峰,朝鲜书法家)书为师法。祖父金颐柱(1730—1797),亦师法王羲之书体。伯父金鲁文(1747—1797),官拜开城留守。父亲金鲁敬(1766—1840),官至大司宪,是一位饱读经书的学者。金正喜可谓出身书香门第,家学渊博。

金正喜早年受业于朝鲜学者朴齐家(1750—1805)。朴齐家曾三度访问北京的书法名家,受到《四库全书》总编纂纪昀的特别礼遇。与“扬州八怪”之一罗聘,以及伊秉绶、张问陶、法梧门、孙星衍、桂馥等中国书法史上的碑派名家有所交往。遗憾的是,他只有为数不多的绘画和几件书法作品存世。他不是写字匠,而以其诗文的成就被世人称为书法家,他关于书法的高明见解给予后来者很大的启发和引导。他的书法受中国碑派革新影响较小,但在原有的因袭中流露出一种高品格的境界,并通过深奥的学问显露出来。

金正喜的父亲金鲁敬作为使者曾与朝鲜学者申纬(1769—1845)一道访问过北京。申纬,号紫霞,诗、书、画三绝,学养深厚。作为使节,申纬到过中国,访问翁方纲并执弟子礼,与吴嵩梁、周达、蒋秋吟诸名士相交往。其文集《警修堂全稿》对法帖议论颇多,其书法学明末董其昌。董其昌书法于清朝建立后传入朝鲜。可以说,正宗的董体传入朝鲜是从申纬开始的。申纬对当时清朝金石学者关于北碑书风的革新有着自己独特的思考,在探索古法问题上有着坚持不懈的努力。

朴齐家、申纬属于文人学者,和他们的专业修养相比,书法处于从属地位。但他们对碑学和帖学的卓越见识,对匡正当时朝鲜书界沉积的陋习和提高书法格调有着莫大的功绩。

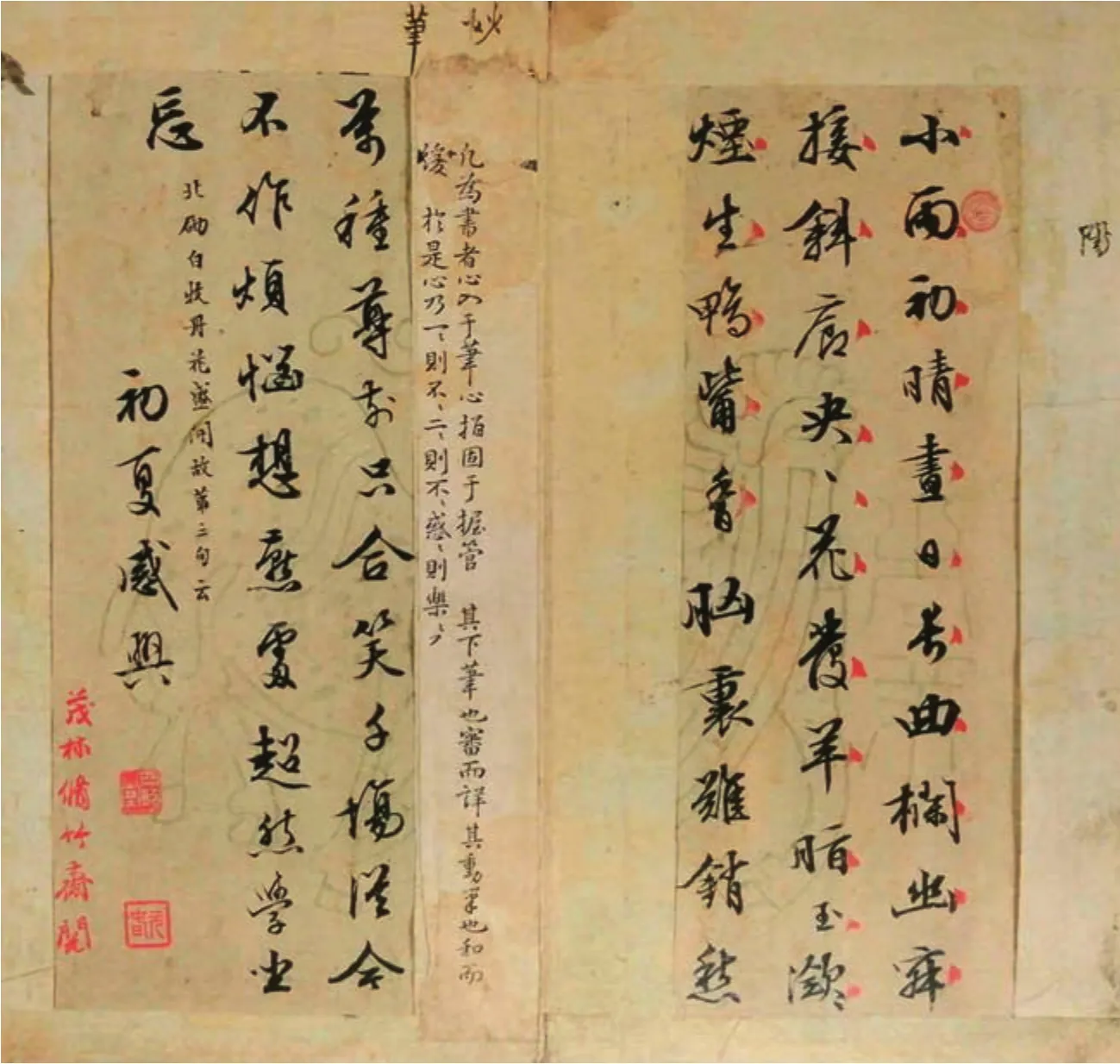

金正喜从父亲及前辈朴齐家、申纬那里学到了许多关于中国的知识,早年就对中国书法有所了解,其书法最初模仿颜真卿和董其昌。金正喜和中国结缘,是由于其父金鲁敬和老师朴齐家的关系。他很早师从朴齐家,获知当时中国有实事求是的学术风气,了解到同时期的纪昀、翁方纲、阮元诸大家的学问。后来作为使节往来中国的父亲又不断给予他教诲和鞭策。1809年(清仁宗嘉庆十四年,朝鲜纯宗四年)冬至,金正喜跟随其父访清,时年24岁。金正喜在来中国之前,就已经对书法下过功夫,在本国颇有书名。来到北京后,他在文史和书法方面得到许多清朝学者与文人的赞许。他先后拜见学界大儒翁方纲、阮元等人,向他们请教经史、诗文、书法、金石鉴赏等学问。[1](图2)

图2 金正喜 初夏感兴

二、书法特色

在中国期间,金正喜接受了乾、嘉学派注重考据的治学方法和碑学书法观点,同时收集了许多金石碑版资料,见解和眼界得到明显提高,从而为其以后的学术和书法研究奠定了基础。

朝鲜的金石学研究虽然有悠久的历史,可是在金正喜以前的时期,基本上局限于拓本搜集、金石鉴赏、题跋等。而金正喜在继承前人研究成果的基础上,通过对有关金石的深入考证,为把朝鲜的金石学研究引上科学领域作出了很大的贡献。

金正喜对金石考证的应用并未止步于艺术创作。作为朝鲜考古学的先驱,他把在中国学习的金石考证的方法论应用于对朝鲜古代金石文的研究中。他亲自去现场考察,并将遗址文物和文献记录作对比、考证,取得了卓越的成就。他不仅考察了《鍪藏寺碑》《真兴王巡狩碑》,还在流放咸镜道北青以后,从考古学的角度对出土于青海土城的石枪、石斧给出了诠释,并且证明了出土于平壤附近的《千秋万岁》铭文砖为中国汉朝时所制。[2]

从朝鲜书法历史研究和考古学研究的发展历程来看,金正喜并不只是单纯地学习清朝的金石考证学,而是对其进行本土化。他将中国的金石考证学引进朝鲜,并通过对传统的继承,最终获得了突破性的成果。金正喜赞同阮元的观点,他利用自己所学的金石学研究方法,解决了古朝鲜碑刻研究中的许多重要问题。他正确地看待金石文,把金石文当作文献史料的考据之资。(图3)

图3 金正喜 《裴岑纪功碑》(勾勒本)题跋

金正喜是朝鲜末期优秀的学者、书画家,其诗文、书画样样精通。我们在评价他的成就时,不应该忘记的是:他在当时中国和朝鲜文化交流史上所秉持的科学态度,以及所创造的巨大贡献。他努力架构当时中国和朝鲜学人在学术上的联系,积极向中国介绍朝鲜半岛优秀的文化成果,同时批判地吸收中国文化的优秀精华。

在金正喜取得的所有成绩中,最突出的便是他的书法艺术成就。他以尊重实际的科学考证方法,在致力于金石学研究的同时,还热衷于书法艺术创作。(图4)

图4 金正喜 寻仲尼以明道七言联

阮元《南北书派论》《北碑南帖论》以及晚明以来傅山“四宁四毋”的书学思想,“扬州八怪”特立独行、个性高标的艺术精神对其都有深刻的影响。从用笔结体上看,清之伊秉绶、邓石如对其影响甚深。其书法以董其昌、颜真卿为基础,用笔果敢,点画具有强烈的节奏感,看似乱头粗服,实则紧密奇险。金正喜书法借鉴翁方纲书体,于北碑和南帖深入钻研,深谙汉隶之妙理,并把朝鲜时期书法的固有面貌与清朝书风融为一体,从而达到了一种独特的艺术境界,最终形成了清高朴拙的“秋史体”。金正喜书法力追翁方纲,他在阮元的碑帖理论基础上重新审视欧阳询书法,同时掺入欧阳询笔意。由金正喜的书法作品可以看出:自从清朝归国后,十余年间,他的书法一直没有脱离翁方纲,其书法理论亦逐渐精深。他上溯汉隶以探寻书法渊源,以清朝硕儒翁方纲、阮元为老师。受老师影响,他悟出书法艺术的妙谛在于“拙、朴”,也悟到了西汉古隶的奥妙,并钟情于古镜铭书法那种质拙、劲健的淳古气息。不难看出,金正喜追求的是一种“怪、奇、丑”的美学观。他敢于摆脱传统的束缚而大胆追求艺术自由。因此,他的书法常常显露着古拙美,即拙巧相生,一寓于奇。在各种书体中,金正喜的隶书写得最有个性。他强调写隶书是掌握书法本领之所在,隶书能使人具有深厚的书法修养,也是其书论的重要部分。无疑,他的诸多观点应该是从清朝碑派书家那里接受过来的。除了具有东汉隶书的特点以外,金正喜隶书更多带着西汉古隶的特点,字形古拙,肆意朴茂,雄强浑厚,线条毛涩直爽。其隶书取法西汉,尚拙而不计工巧,用笔沉厚,结体奇崛,布白匠心独运。特别是其所题匾额,具有强烈的“现代性”,其中掺入了很多铜镜铭文笔意,大小欹侧,参差错落,变幻莫测,将篆、隶、行融为一体。(图5)

图5 金正喜 《郭有道碑》节临

有学者认为,从金正喜的人生历程来看,其“秋史体”的形成经历了大致五次变化而日臻完善。总体来讲,以“二王”为中心的帖学和碑学在不同时期的混融构成了“秋史体”的整个形成历程:(一)时体习用期(24岁北京之行前后);(二)翁方纲书法、八分隶的学习期(30岁至40岁);(三)欧阳询书法、古隶再解析时期(50岁前后);(四)碑帖混融期(55岁至63岁,在济州岛流放期间);(五)“秋史体”完成期(63岁至71岁,流放结束以后)。其中,24岁北京之行和55岁流放济州岛,可以看作整个历程的两个分水岭。尤其是北京之行以后,金正喜学习翁方纲的字,并以此为基础,同时钻研、吸收以汉隶和北碑为中心的碑派书风、碑学思想。在此后的济州岛流放期间,他将两者融会贯通,达到碑帖混融的境界。金正喜终其一生创立“秋史体”,其形成过程其实是对以欧法和汉隶为核心的书法造型美学的追求过程,体现了“方正”之后的“奇怪”。有学者认为,“秋史体”是从彻底抗时违世的客观事实中孕育出来的通神之笔。也就是说,金正喜对碑帖的钻研历程以及被流放的经历等客观事实造就了“秋史体”。

他的前辈朴齐家、申纬未能变革时风,而金正喜却敢于大胆尝试和创新。探究金正喜的书法历程,他取得成功的因素是多方面的。第一,与前辈朴齐家、申纬相比较,金正喜拥有更多的书学资料,对书艺的源流发展有更加深入的探究,加上长期的实践,敢于大胆创新,因此获得了许多新意,进而逐渐萌生了变革书风的愿望。由于具有宽博的学养和卓越的创造力,他终于完成了变革朝鲜书风的目的。第二,源于时代的原因。自古忧愤出诗人,忧愤亦会出书家。怀才不遇,坎坷的人生经历铸就了金正喜异于常人的书法艺术,其书风便是在此种逆境中逐渐形成的。郁闷的情绪与奇崛的行笔浑然交融,形成了其雄强、高古的书法风格。金正喜的书法作品中,充斥着郁愤、谐谑等情绪,其笔势颇有怀瑾握瑜、壮志未酬之神态。正如中国的徐渭、八大山人等,皆因坎坷的人生阅历而形成狂怪奇崛的书法特色。金正喜的书法作品蕴含着浓郁的画意,可谓是书中有画。他灵活运用中国哲学的虚实关系,展现着一种现代的审美意趣。从金正喜的书法作品中,我们明显感觉到其用笔的真率雄健,结体的恣肆旷达,以及书风的狂放不羁。

三、书法影响

金正喜身世坎坷,宦海沉浮,备尝人间辛酸。正是这种种苦难,反而成就了其不朽的书法艺术。纵观历史,许多优秀的艺术家生前常常不被世人看好,甚至他们的作品也不被世人接受。究其原因是他们的审美观念超越了时代,他们的作品常常难以及时被时人认同,金正喜的书法亦是如此。他的书体是时代的产物,对世间的郁愤不满和嘲笑形成了他谐谑的结构。他的书法作品格调高古,具有独创性,有着现代的审美意识,相信经过岁月的考验,其艺术价值必将受到人们的关注。(图6)

图6 金正喜 兰墨合璧帖

金正喜处于时代的变革之中,其书法违背了温良恭顺,远离了时风,强烈的反叛性格会使一般人不易接受,但愈经久愈耐看。对他来说,文字既是治愈也是娱乐,既是般若也是菩提,同时也是一种游戏,笔墨对他来说早已与他融为一体。在被罢官流放期间,他致力于学术研究和艺术创作。金正喜通过书信,和好友、同窗、弟子讨论经义、金石、天文、地理、历史、音韵、文字、书画等领域中蕴含的学理,痴迷于阅读,不断通过学习提高艺术造诣。这个时期既是其学术的大成期,也是其书法的成熟期。他是朝鲜实学派的大师,对经学、金石、诗文、绘画、篆刻等无所不通。其书法艺术的成功,得益于多方面学术的滋养。其“秋史体”的出现,对当时书界陈陈相因的陋习可谓是一次革命性颠覆,在朝鲜书艺史上独树一帜,别具一格。

从时代和社会角度来看,当时的东亚正处在东西文化的剧烈转型时期。彼时的朝鲜和中国,以及整个东亚都处于由传统向现代、由东向西转变的背景下。作为时代和社会的折射,艺术语言格局的转化自然也是大势所趋:严肃、端庄、方正的儒家价值体系被打破,对美开始重新审视。金正喜便是高举“怪异”的大旗向着现代走来的人。当然,他的世界是孤独的,所以他将自己千变万化的感情用书法表达出来。从传统书画到现代美术,造型语言被替代或扩大,东亚的书法语言也实现了由碑到帖,再到碑帖混融的转变,美学也从方正到奇怪,开辟了新领域。从一定程度上来说,通过这样的金正喜,我们看见了书法的现代和现代书法的开端。

——翁方纲定武《兰亭》的收藏问题

——以翁方纲“寿苏会”为中心