《祭侄文稿》:书法家逆境情感的表达

文_张晓冰

湖北省监利市教育局

内容提要:人的情感有顺境情感与逆境情感之分。逆境情感会激发无限的创造力。《祭侄文稿》是作者在逆境情感中创作的作品。《祭侄文稿》文书俱佳,由书法家自己一人所作,从“下意识”的冲动,到“无意识”的抒发,一气呵成,意境无限。《祭侄文稿》的逆境情感表达的不仅仅是悲痛愤怒,而且包括书法家的才华、品格、情怀、正气。

人在一定的环境下,其情感需要释放,需要表达。而人在巨大的悲痛和逆境之中会激发无限的创造力。心理学家认为人的情感有积极情感和消极情感。前者是指人产生的高兴、喜悦等积极的心理体验;后者是指那些让人产生的难过、气愤、悲丧等消极的心理体验[1]。与“消极情感”“积极情感”相对应的是 “顺境情感”“逆境情感”。“逆境情感”的激发,属于在“消极情感”状态下被刺激而发奋的意志坚毅者,而不适宜沉沦者。逆境情感能激发书法家创作出流传千古的经典。唐代中期书法家颜真卿书写的《祭侄文稿》(图1至图3)就属于这样的伟大作品。

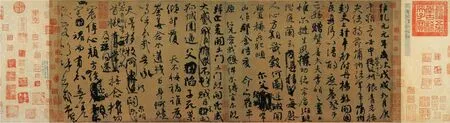

图1 颜真卿 祭侄文稿28.3cm×104.33cm台北故宫博物院藏

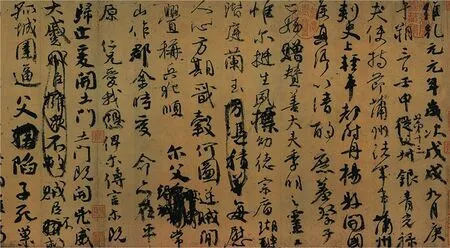

图2 颜真卿 祭侄文稿(局部一)

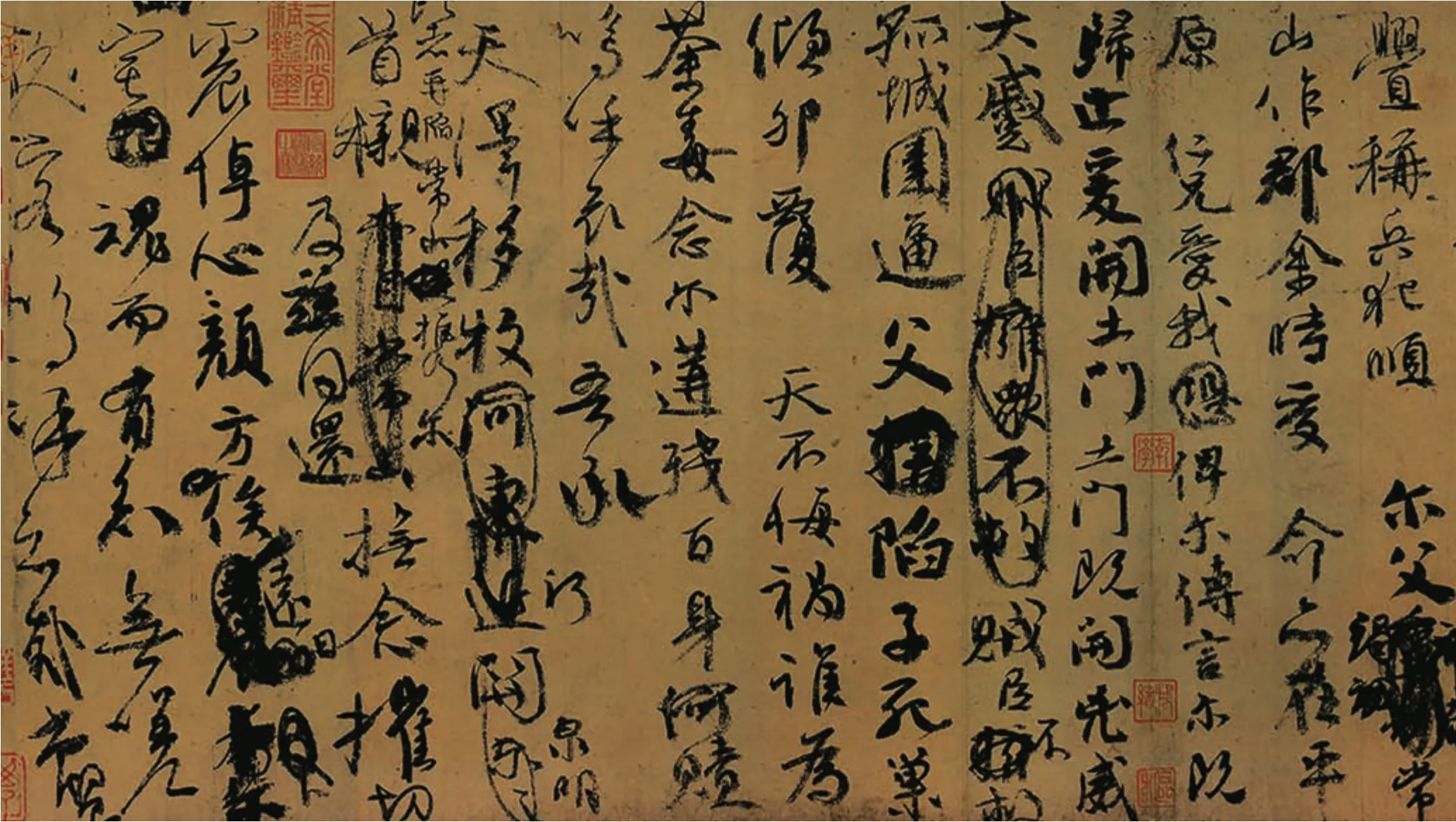

图3 颜真卿 祭侄文稿(局部二)

《祭侄文稿》是颜真卿在悲愤中创作的作品。

在安史之乱爆发前夕,颜真卿被宰相杨国忠排挤,出任平原郡太守。他发现其上司、身兼三镇节度使的安禄山有谋反迹象,便暗中加固城防,储备粮草,登记丁壮,提防安禄山兵变。果然,没出两年,天宝十四载(755)十一月,安禄山、史思明在范阳举兵发难。一时间,河北郡县有的望风而降,唯有平原郡太守颜真卿率先举义抗守,宣布讨伐叛军。同年十二月,安禄山攻陷洛阳,东都留守李憕、御史中丞卢奕、采访判官蒋清等誓不降贼,被安禄山杀害。安禄山派党羽段子光携三人首级到平原郡威胁颜真卿投降。颜真卿毅然将叛将段子光处死,为李、卢、蒋三人清洗首级。当看到卢奕脸上还有血迹时,颜真卿即俯身恭敬地用舌头舔舐,清洁毕,行祭礼,入棺安葬,痛哭三天,遐迩悲哀,人心归附。

平原首义后,河北诸郡纷纷响应。颜真卿从兄常山太守颜杲卿也奋起抵抗。杲卿与长史袁履谦设计斩杀了安禄山义子李钦凑,控制了土门要塞,收复河北十七郡。颜杲卿即派长子颜泉明到长安报捷,路经太原时,被太原节度使王承业扣下奏表,欲贪天功为已有。天宝十五载(756)正月,安禄山在洛阳称帝,令史思明回兵进攻常山。颜杲卿向太原郡守王承业紧急求援,但王承业拥兵不救。颜杲卿率民众顽强抵抗,终因矢尽粮绝,城破被俘。面对叛贼,颜杲卿厉声痛骂,被叛军刀剐割舌,肢解身体,壮烈死节。颜氏一门三十多人同时被杀,其中包括杲卿第三子颜季明、外甥卢逖。

天宝十五载六月,安禄山叛军攻陷潼关,唐玄宗仓皇西逃。肃宗即位。十月,史思明叛军进攻平原;因内缺军资,外无援军,叛军势大,难以抵抗,颜真卿遂放弃平原,奔赴朝廷。乾元元年(758),颜真卿出任蒲州(今山西永济)刺史,堂侄颜泉明向其细诉颜杲卿蒙冤死难真相。颜真卿一面向朝廷上表为堂兄哭诉申冤,一面命泉明到常山寻找颜杲卿、袁履谦及侄儿颜季明等被害人遗骸并重新安葬。但只找到侄子颜季明的头颅和杲卿部分遗骨。见此,颜真卿不由涕泗纵横,悲愤交加,情不自禁,遂提笔疾书,一口气写下这篇千古绝唱《祭侄文稿》:

维乾元元年,岁次戊戌九月庚午朔三日壬申,第十三(“从父”涂去)叔、银青光禄(脱“大”字)夫、使持节、蒲州诸军事、蒲州刺史、上轻车都尉、丹阳县开国侯真卿,以清酌庶羞,祭于亡侄赠赞善大夫季明之灵:

惟尔挺生,夙标幼德,宗庙瑚琏,阶庭兰玉。(“方凭积善”涂去)。每慰人心,方期戬穀。何图逆贼间衅,称兵犯顺。尔父竭诚(“制”涂去改“被胁”再涂去),常山作郡。余时受命,亦在平原。仁兄爱我(“恐”涂去),俾尔传言。尔既归止,爰开土门。土门既开,凶威大蹙(“贼臣拥众不救”涂去)。贼臣不(“拥”涂去)救,孤城围逼。父(“擒”涂去)陷子死,巢倾卵覆。天不悔祸,谁为荼毒?念尔遘残,百身何赎!呜呼哀哉!

吾承天泽,移牧河关。(“河东近”涂去)。泉明(“尔之”涂去)比者,再陷常山(“提”涂去)。携尔首榇,及兹同还(“亦自常山”涂去)。抚念摧切,震悼心颜!方俟远日(涂去二字不辨),卜(再涂去一字不可辨)尔幽宅。(“抚”涂去)。魂而有知,无嗟久客。呜呼哀哉!尚飨!

“天不悔祸,谁为荼毒?念尔遘残,百身何赎!”“抚念摧切,震悼心颜!”当读到这些句子的时候,我的心也和作者一样在流血悲痛,我的泪也和作者一样在流淌!

如果说颜真卿的楷书代表了唐代书法的最高成就,那么颜真卿行书的成就则是被楷书遮蔽而未能引起足够的关注。据何炳武、李巾著《颜真卿评传》,颜真卿的行书流传下来并可考证的有38件之多[2]。颜真卿的行书融合楷隶篆籀笔法,将藏锋、转锋运用于线条之内,起伏连绵,气势磅礴,有人认为其成就超过了他的楷书[3]。而最能使人引起共鸣的,则是《祭侄文稿》逆境情感的宣泄。

《祭侄文稿》用麻纸书写,长73.32厘米,宽28.16厘米,共25行,计334字。《祭侄文稿》的书写,是作者亲眼见到侄儿颜季明仅存的头颅和从兄颜杲卿的部分遗骨之后,心情悲愤难平,不得不用书写来表达悲愤。这种书写纯粹就是为了宣泄心底流血的情感。只有书写出来,内心才能平静,才会松弛。文稿记述了叛军攻城、“贼臣不救,孤城围逼。父陷子死,巢倾卵覆”的壮烈过程。通篇跌宕起伏,荡气回肠:时而沉郁痛楚,声泪俱下;时而低回掩抑,痛彻心肝。就《祭侄文稿》的艺术性而言,千百年来已经有很多评价,无须笔者赘述,在此引用当代书法家李昕先生的一段评论:

感人至深、潸然泪下的文字和恸彻肺腑、哀痛欲绝的感情,使其傲然于宇宙间。书者随心而写,笔墨随性而变。线条凝重峻涩而又神采飞动,姿态横生,气韵流畅。展卷凝神,就会与书者一起沉浸于悲痛郁愤、战火纷飞的往事——开始落笔厚重工稳,书者极力控制情绪,越到后来,便越渐流畅奔放、洒脱奔泻,越写越快,情不能抑,甚而援笔蘸墨,落笔成文,直至干枯滞涩为止。文末,“无嗟久客。呜呼哀哉!尚飨”数字,行书掺进草法,笔走龙蛇,写得汪洋恣肆,荡气回肠,感情到达高潮,意绪难平。[4]

《祭侄文稿》在艺术上获得如此成就的一个重要原因,是文稿文辞的抒情内容与文稿的书法表现高度一致。王羲之的《兰亭集序》、苏轼的《寒食帖》无不是这样的精品。就文辞而言,单篇文章本有优劣之分。如果这类沉博绝丽的文章由笔酣墨饱的书法来表现,那当然能够相得益彰,文书俱佳。但是仅仅有这些尚嫌不够,因为有些书法作品的文辞内容虽好,但并不是书法家自己撰文,因而在书法的表现形式上,书写出来后难以表达真情实感。实际上,文辞和书法都由书法家自己一人所作的作品在历史上并不多见。所以,就书法作品的艺术成就而言,只有文辞内容为书法家自撰,而且文章情感充沛、文采斐然,文辞与书法才有可能实现完美的统一。《祭侄文稿》正是这样的作品,是作者为侄子写的祭文草稿。作者在书写之前,有冲动的“意识”,欲写欲书,不写不快,不写不能表达心底的情感。作者在开始书写之后,很快便进入一种“无意识”状态,在一种不知不觉的、没有意识到的、自然情感的表达中,无意于书,一气呵成。这是古往今来意境最高的书法作品。

朱光潜先生说:“艺术家之所以为艺术家,不仅能感受情绪,而尤在能把情感表现出来。”[5]反过来说,没有深厚的艺术积累,就无法表达情感。颜真卿如果没有这样的艺术积累,没有深厚的家国情怀,是写不出《祭侄文稿》的。中国历朝历代都有像颜真卿一样对朝廷做过文治武功贡献的历史人物,但是他们并没有留下永恒的作品。所谓艺术积累,我理解:一方面是技术性的,即娴熟的表现技法;一方面是生活积累,即艺术家在生活中所积淀的文化底蕴和所形成的价值观与人生观。生活积累,归根到底是情感的积累。宗白华先生说:“微妙境界的实现,端赖艺术家平素的精神涵养,天机的培植,在活泼的心灵飞跃而凝神寂照的体验中突然地成就。”[6]中国历代书法家的艺术积累,有不胜枚举的动人故事。苏轼在《题二王书》中肯定“二王”练字所下的苦功:“笔成冢,墨成池,不及羲之即献之;笔秃千管,墨磨万铤,不作张芝作索靖。”[7]314唐初书法家欧阳询也有这样的故事。一次外出,他见到西晋书法家索靖写的一块古碑,骑在马上看了很久才离开,走了不远,又转回来“布毯坐观,因宿其旁”,“乃悟其妙”,过了三天才离开。

颜真卿家学渊源,著名的《颜氏家训》作者就是其五世祖、魏晋南北朝时期的颜之推。到了颜真卿父辈一代时,家境开始衰落。颜真卿三岁丧父,家境清贫,主要靠母亲和舅父抚养。慈祥的母亲教育儿子重于品行,博学的舅父引导外甥学问进益。同时,伯父颜元孙、姑母颜真定、长兄颜允南等是颜真卿的良师。父亲及伯父的朋友贺知章、陆象先等都是德才兼备的长者,他们的行为对颜真卿的成长有很大的影响。“修身、齐家、治国、平天下”是中国历代士大夫乃至知识分子遵循的准则。青少年时期,颜真卿在开元盛世文化的影响下成长;二十六岁中进士,入仕后曾四次被任命为监察御史;在平原郡任上率先举义,与从兄常山太守颜杲卿联合抵抗叛军,延缓了叛军西进势头,坚定了朝廷平叛信心。安史之乱以后,唐朝陷入藩镇割据。唐德宗建中四年(783)正月,奸相卢杞欲排挤颜真卿,借李希烈叛逆之机,向皇帝进言,命年逾古稀的颜真卿到许州安抚叛军。李希烈将颜真卿囚禁两年又八个月,威胁利诱,软硬兼施,也无法动摇颜真卿的一身正气。颜真卿将个人生死置之度外,抱着唐王朝不可战胜的信念,让叛贼李希烈感到惧怕。贞元元年(785)八月十四日,颜真卿被李希烈缢杀,时年七十七岁。颜真卿的高尚人格、正直情操、刚毅意志和爱国精神,是历代士大夫学习的榜样。

颜真卿自幼学习书法,曾因家境困难无钱购买纸笔时,用黄土浇水,用刷子代笔,蘸泥水在墙上练字[8]。他的书法“极古今之正,援篆入楷”,从楷书中可以看到魏晋碑刻精神与隶书笔意。颜真卿已在楷书上取得了很高的成就,而且在当时已有很大名气的情况下,仍然怀着十分谦虚和虔诚的态度向张旭学习草书。

《祭侄文稿》所表达的逆境情感,不仅是悲痛,是愤怒,还包括书法家的正气、品格、才华和寄托。清代书法家朱和羹说:“学书不过一技耳,然立品是第一关头。品高者,一点一画,自有清刚雅正之气;品下者,虽激昂顿挫,俨然可观,而纵横刚暴,未免流落楮外。故以道德、事功、文章、风节著者,代不乏人,论世者,慕其人,益重其书,书人遂不朽于千古。”[7]740这段话的意思主要是说,书品之所以高贵,第一在于人品。品高者才自有“清刚雅正之气”。通过颜真卿的《祭侄文稿》,我们看到了书法家深厚的艺术积累,看到了书法家的情怀和寄托,看到了书法家的刚雅正气,看到了书法家伟大的人格。