浅析儒释道思想对书法的影响

文_张玳腙

曲阜师范大学

内容提要:作为中国传统艺术,书法不仅是文人抒情之物,也是反映中国上下五千年历史的特殊载体。中国文化的核心是中国哲学,而中国书法也被称为形象化的哲学。本文就儒家、道家、佛家思想对中国书法文化艺术的影响进行浅析。

儒释道哲学及审美思想对中国书画艺术产生了深刻的影响。这种影响几乎伴随了中国书法艺术的整个发展历程。这三教的精神也直接陶染了书法家们的人格和思想,对历史上各个时期书法家的艺术追求和艺术风格的影响极为深刻。

一、儒家的中心思想与书法的联系

儒家的中心思想以“仁”为本,倡导“忠”“恕”,提出修身为齐家、治国、平天下的根本,要“格物致知,诚意正心”,以“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”为立身行事之准则。“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;智者乐,仁者寿。”“乐山乐水”揭示了人与自然交相感通的规律。对艺术而言,这种动静规律更成为艺术家创作与欣赏的内在精神动力。亚圣孟子继承了孔子衣钵,他曾云:“我善养吾浩然之气。”[1]其实这种“气”就是至大、至正、至刚之气,它充盈于天地之间,是“士人”所必须具备的内在精神气质。这种精神气质必然反映在艺术之中,进而有了“气韵生动”“书以韵胜”“书卷气”等艺术审美标准。

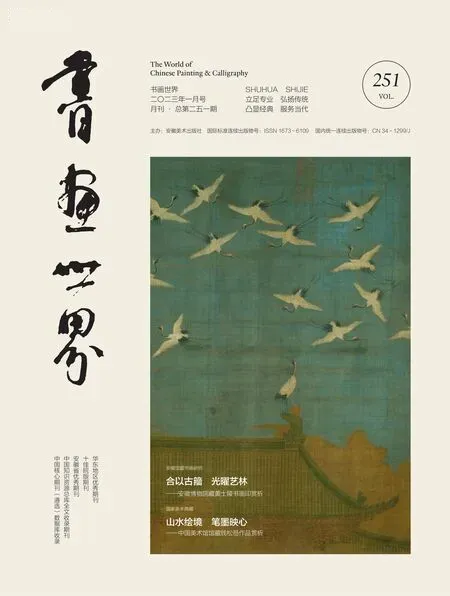

儒家这种“中庸”的和平态度,也让书法艺术中出现了“和平”的字体,如楷书、隶书[2]。楷书、隶书都是以对称、稳重、整齐为主要特点,不仅仅是单个字,整体章法也是整齐划一。如颜真卿的《多宝塔碑》(图1),其字与字有相同的间距,字字独立,一字是一小整体,整碑是一大整体;用笔也是字字相同,严谨至极。这与儒家倡导的“大同社会”有千丝万缕的联系。

图1 唐 颜真卿 多宝塔碑(拓本局部)

隶书最早出现在西汉,汉武帝听取董仲舒建议,大力推行“罢黜百家,独尊儒术”的政策,让儒家文化得到空前的发展,其思想潜移默化地渗透于人们的生活、文化中[3]。隶书的庄重静穆成为汉代的审美风尚,如《张景碑》《史晨碑》等结体稳重,线条粗细变化没那么丰富。唐代的楷书亦是如此,儒家的中庸思想在唐代楷书中被完美地展现出来。以虞世南、欧阳询、颜真卿等人书法为例,字字如规,让人在临习的时候完全静下心来。“唐人尚法”在很大程度上就是受儒家经典的影响。

二、道家的“道法自然”与书法的联系

道家思想是中国哲学的基石之一,何为道?老子云:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。”《周易》云:“一阴一阳之为道。”“阴阳二气,化生万物,万物皆禀天地之气而生。”万物之中自然包括艺术。老子云“道法自然”,认为道的最高境界是自然。这里的自然不是指客观的万事万物,而是指不以人之意志为转移、完全自由、天然的状态。庄子将老子的学说进一步引入审美和艺术领域,提出“游心于物”“乘物以游心”“身与物化”“与天和者,谓之天乐”等,无不阐释人与万物为一的审美境界,这势必影响了艺术的发展方向。因此,中国书法艺术推崇“心师造化”“肇于自然之性,成造化之功”“物我两化”“天人合一”的思想境界。

书法艺术发展到唐代,深受儒家思想影响,对“尽善尽美”的追求达到了前无古人的程度。这种力求完美的艺术追求,主要表现在唐楷中[4]。以欧阳询为代表的唐代书法家开创了严谨工整、造型唯美的楷书风格。这种风格法度森然,规矩众多,极尽雕琢,与道家提倡的“无为”“守拙”“自然”的观点并不相符。宋代书家米芾曾批评颜真卿等唐人书法:“安排费工,岂能垂世?”

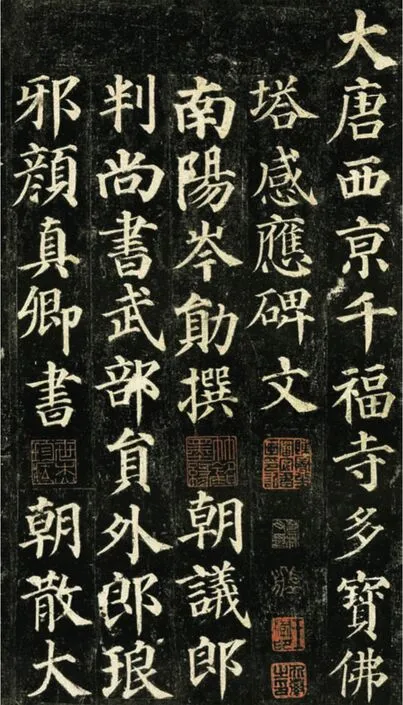

从晋王羲之到宋苏黄米蔡,再至明徐渭、祝枝山等人,他们都是将自己内心所想的东西顺其自然地用书法表达出来。北宋时期的苏轼、米芾等书法家厌恶森然法度的束缚,崇拜率真自然的表达。苏轼说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”黄庭坚说:“不择笔墨,遇纸则书,纸尽则已,亦不计工拙。”如王羲之的《平康帖》(图2),“夫”字如楷书,“足下”二字却像一个字一般,节奏时慢时快。他们写字就是顺其自然,真正做到了“字如其人”。王羲之的《兰亭序》无论笔法也好,内容也罢,都流露出“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”的豪情壮志。

图2 晋 王羲之 平康帖(拓本)

三、佛家心学与书法的联系

除了儒家、道家,佛家对中国书法的影响也非常大。佛家讲“一切法,从心想生”,“是心是佛,是心作佛”,阐释了人与佛平等无差别的真理,使我们认识了自性的高贵,进而站在更高的层面认识自我、塑造自我。人们通过佛理体认自我,同时把佛理融入文学艺术作品中。如唐王维的文人画、禅意诗,把画意、诗意、禅意有机结合起来,体现了闲、雅、清、静、空、淡、远之意境。

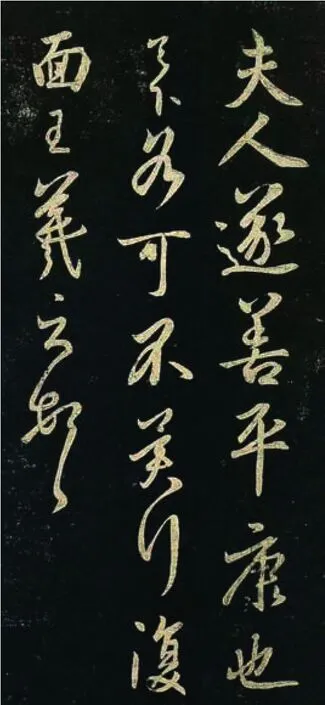

佛家思想与书法可以说是相辅相成的关系,书法作品以抄经、造像题记、弘扬佛法的摩崖等形式广泛存在于佛教文化之中。很多书家在书法艺术上很有造诣,也深谙佛法。比如智永、怀素、高闲、梦英、八大山人等既是书法家,也是佛门弟子。一方面佛教利用书法传播佛经、佛法,另一方面佛经也成为书家经常抄写的题材,佛教抄经甚至形成了独特的“经生体”。中唐狂草书家代表非张旭、怀素莫属。张、怀二人的狂草线条变幻莫测,笔势游走无序,而内含筋骨,倾泻出书家的情感,表现出了一种非理性的癫狂状态,无怪乎杜甫在《李潮八分小篆歌》中给张旭冠以“颠”字的别号。据说张旭作书前喜欢喝得酩酊大醉,待灵感至,便手舞足蹈,挥毫疾书,有时候竟以发蘸墨而作,可谓癫狂到了极致。而怀素和尚的草书可以说是狂禅书法的代表。窦冀有诗为证:“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气。忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”由此可见其狂。观张旭的《肚痛帖》、怀素的《自叙帖》(图3),大量连笔跌宕有势,线条抽象而变幻莫测,无序字体中的有序章法,都令人叹为观止,仿佛能从线条上看到书法家的灵感在运笔间闪耀。从东汉时期到晚唐时期,书法艺术因受科举制度的影响而变得越来越功利,渐渐向固定化、模式化的方向发展[5]。同时,唐代也出现了狂草书的代表性人物怀素等人,僧人怀素遵循佛法中的“以心传心,直见本心”来进行草书创作,以“澄明静彻”的心境来诠释书法的要义。他无拘无束、天马行空的草书风格与崇尚法度、追求功利的书法风格形成了鲜明的对比。

图3 唐 怀素 自叙帖(局部)

书法发展至今,可以说是多点开花。它是一种以点、线、面为基础的黑白艺术。书法不仅是艺术,也是一种自我修养的方式。儒家、道家、佛家哲学的融合碰撞,形成了独特的中国艺术哲学,共同推动了书法艺术的发展。本文通过浅析儒、释、道对书法的影响,与古人进行一种跨越时空的交流。与古为徒,充分吸收古人的艺术精髓是发展现代书法艺术的必经之路。